- Код статьи

- S032150750005767-5-1

- DOI

- 10.31857/S032150750005767-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск №8

- Страницы

- 5-14

- Аннотация

В статье показано, что Китай, эффективно использовав свои естественные конкурентные преимущества, а также нарастив физический и человеческий капитал и продвинувшись в сфере технологий, сумел перегнать США по объему ВВП, существенно подтянуться к ним по уровню производительности, индексу развития. Но у США - огромный и растущий инновационный потенциал. Чтобы повышать свою конкурентоспособность, Китаю, который страдает от перенакопления, надо провести ряд неотложных прорыночных институциональных реформ.

- Ключевые слова

- соперничество КНР и США, накопление капитала, инновации, институты, производительность, конкурентоспособность, совокупный долг, неравенство, индекс развития

- Дата публикации

- 10.08.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 90

- Всего просмотров

- 4077

Важнейшая доминанта последних полутора-двух десятилетий динамично нарастающее соперничество двух держав США и КНР. Китай чрезвычайно быстро, хотя и не без проблем, развивается во многих сферах, мощно расширяя свои мирохозяйственные позиции [см.: 1].

Так быстро и мощно, что мы, как сказал один из аналитиков, не успеваем удивляться. США в значительной мере этому способствовали, существенно увеличив (а) приток своих ПИИ и технологий в КНР, и (б) импорт дешевых китайских потребительских товаров. Однако ныне, испытывая солидный торговый (и уже отчасти технологический) прессинг со стороны Китая**, активно пытаются его сдержать, навязывая ему жесткую торговую войну.

Эта ситуация вызывает немалые опасения. Во-первых, потому что подталкивает мир к серьезному экономическому кризису. А во-вторых, по подсчетам гарвардского профессора Г.Аллисона, за последние 500 лет из 16 случаев противостояния господствующих и поднимающихся держав 12 закончились кровопролитными войнами [3].

Попытаемся, не претендуя на исчерпывающий анализ, дать сравнительную оценку конкурентоспособности двух рассматриваемых держав на конец 2010-х гг.

ДИНАМИКА, МАСШТАБЫ И ПРОПОРЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

За последние четыре десятилетия Китай, системно проведя большое количество прагматичных рыночных реформ, существенно повысив уровень внешнеэкономической открытости страны и эффективность госуправления (с 48% от уровня США в 1996 г. до 73% в 2017 г.), в 24 раза нарастил накопленный объем ПИИ в экономику страны (с 0,5% в 1980 г. до 12% ВВП в 2017 г.), более чем в 100 раз увеличил физический объем экспорта товаров и услуг, почти на 3/4 повысил долю вложений в физический и человеческий капитал (с 31-33% ВВП в 1978-1980 гг. до 54-56% - в 2015-2018 гг.). Она выше на 2/3, чем в других развивающихся странах (РС), и на 1/4, чем в развитых государствах (РГ) (рассчитано по источникам к граф. 1, а также: 4).

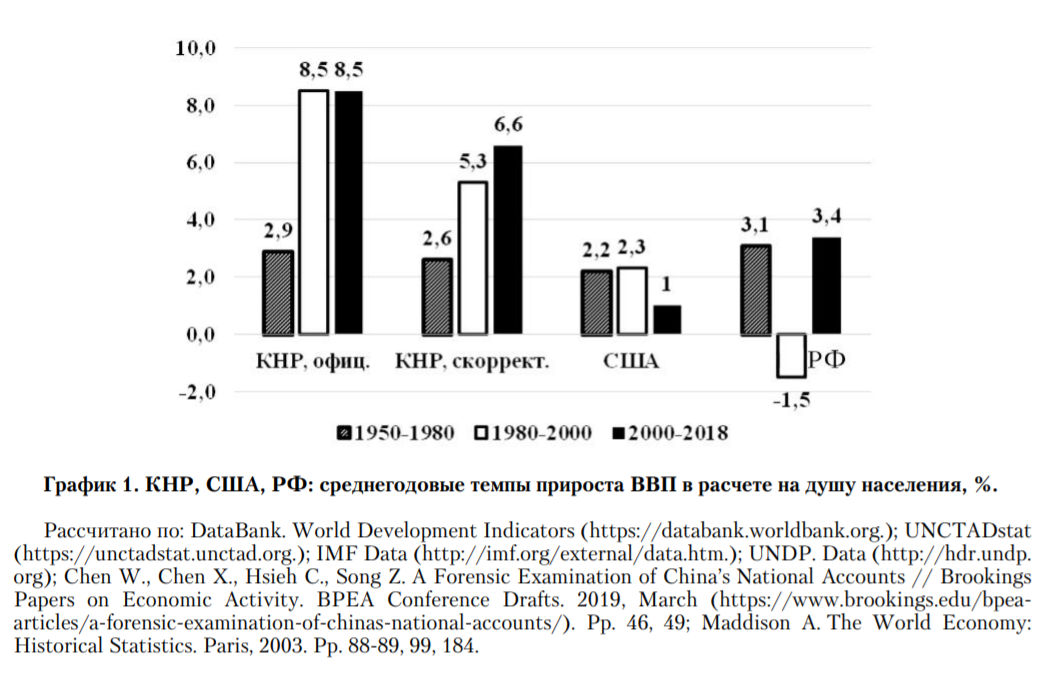

Хотя динамика экономического роста Китая за годы реформ оказалась, судя по расчетам китайских, американских и английских исследователей, более чем на 1/4 ниже официальных данных, среднегодовой темп прироста (СГТП) ВВП в расчете на душу населения в 1980-2018 гг., в целом, достигал 6%, что в 3,5 раза (!) больше, чем в США. А всего за 4 десятилетия после начала реформ подушевой ВВП Китая вырос почти в 10 раз, что беспрецедентно для крупной страны (см. граф. 1).

Многократно опережающий (США) рост Китая привел к тому, что его отставание по подушевому ВВП от США сократилось с 18-кратного в 1950 г. до 16 раз в 1980 г., 9 в 2000 г. и 3,4 раза в 2018 г. По рассматриваемому показателю Китай быстро подтягивается и к РФ: с 2/5 в 2000 г. до 2/3 в 2018 г. По объему ВВП в ППС КНР, в 1990 г. отстававший от США почти втрое, в 2018 г. уже на 1/4 превзошел США и более чем в 6 раз РФ (рассчитано по источникам к граф. 1).

При этом Китай в 2018 г., отставая от США по производству услуг примерно на 1/5, уже в 3 раза (!) превзошел последних (и в 9 раз РФ) по объему добавленной стоимости, созданной в сфере материального производства. В 2010-2017 гг. в Китае прирост добавленной стоимости индустриального сектора был более чем в 7 (!) больше, чем в США и примерно таким же, как и в следующих по рассматриваемому показателю после Китая 13 странах, вместе взятых (рассчитано по источникам к граф. 1).

С чем связано столь значительное опережение Китаем США по динамике роста подушевого ВВП?

По рассчитанной нами модели (см. ниже), это опережение можно объяснить на 1/3 преимуществом отсталости; на 2/5 более чем в 2 раза большей у Китая (по сравнению с США) долей капиталовложений в ВВП; на 1/4 вчетверо большим у Китая (по сравнению с США) средним темпом роста экспорта.

ДЕТЕРМИНАНТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Помимо упомянутых причин, важнейшим фактором успеха КНР (равно как и ряда других азиатских новых индустриальных стран (НИС) было весьма выгодное соотношение цены и качества рабочей силы на протяжении примерно первых трех десятилетий после начала реформ. Речь идет об огромных массах не только дешевой, но и относительно дисциплинированной и быстро обучающейся рабочей силы. По нашим расчетам, в 1980 г. в Китае среднее число лет обучения его взрослого населения было примерно втрое выше уровня, теоретически (по международным меркам) соответствующего средней «планке» его подушевого дохода (рассчитано по источникам к граф. 1, а также: 5, с. 206).

Проведение Китаем достаточно сбалансированного пакета реформ, как представляется, позволило ему во многом избежать ловушки средних доходов.

За последние три десятилетия подушевой личный доход китайцев в реальном выражении вырос, как минимум, в 4,5 раза (рассчитано по источникам к граф. 1). В целом, многократно увеличилась и зарплата. Но при этом улучшились многие качественные характеристики рабочей силы, основного производственного капитала, инфраструктуры и системы управления.

В результате, по рейтингу международной конкурентоспособности (МКСП), по версии Всемирного экономического форума, Китай, занимавший в 2000 г. 40-е место среди 55 обследованных стран мира, в 2018 г. переместился на 28-ю позицию в группе из 140 стран [см.: 6]. Выше Китая, кроме ОАЭ и Малайзии, расположены только развитые государства (РГ).

При сопоставлении рассматриваемого показателя с индексом человеческого развития (ИЧР, который, напомним, помимо подушевого дохода, учитывает ряд качественных характеристик человеческого капитала) видно, что рейтинг Китая по МКСП заметно выше тренда, сгенерированного по ИЧР (см. граф. 2).

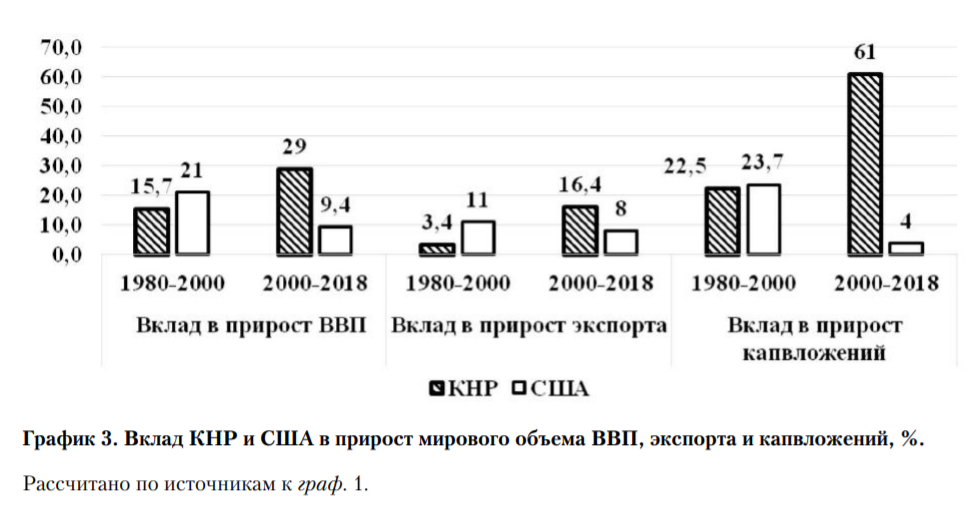

Китай, проводивший после вступления в 2001 г. в ВТО активную внешнеэкономическую и инвестиционную политику, многократно обгонял США в приросте важнейших мировых агрегатов (см. граф. 3).

Справедливости ради, подчеркнем, что немалую роль в китайской экспорториентированной индустриализации сыграл иностранный капитал. Хотя доля иностранных и смешанных компаний, занимающихся экспортом из Китая, в 2007-2017 гг. сократилась на 1/4, на них все еще приходится свыше 2/5 его экспорта (в т.ч. 3/5 в машиностроении и свыше 4/5 в электронике). 13 из 20 крупнейших компаний, участвующих в экспорте китайской продукции, иностранные [7].

Чем дальше, тем больше хозяйственный рост Китая основывается на конкурентных преимуществах более высокого порядка, чем в 1980-1990-е гг. Охват молодежи обучением в высшей школе вырос в Китае в 1980-2017 гг. более чем в 20 раз, достигнув 43-44%, что, однако, на 2/5 меньше, чем в РФ, и вдвое чем в США. Если в 2005 г. китайские вузы ежегодно выпускали дипломированных специалистов в области инженерного дела и естественных наук в 1,5 раза больше, чем в ЕС, то десять лет спустя уже почти в 2,8 раза больше [рассчитано по источникам к граф. 1, а также: 8, p. 66].

За годы реформ страна достигла немалых успехов в области космических исследований, физике, биохимии, медицине, развития искусственного интеллекта, разработке новых компьютеров, энергетике [см.: 8, pp. 64-68].

Резко выросли расходы Китая на НИОКР: по доле в ВВП более чем втрое с 0,5-0,6% в 1990-е гг. до 2,1% в 2016-2018 гг. При этом их абсолютный объем увеличился в 2000-2018 гг. более чем в 8 раз, в то время как в США только в 1,5 раза. Если рассматриваемый показатель в КНР в 2000 г. составлял всего 17-18% от США, то в 2018 г. он почти сравнялся с США, обогнав РФ в 12-13 раз (рассчитано по источникам к граф. 1).

При том, что в Китае за последние 10-15 лет наблюдается быстрый рост числа публикаций науч ных статей в расчете на 1 млн человек (в 2010-2016 гг. оно выросло с 1/5 до 1/4 от уровня США), на него, согласно результатам международных обследований, в 2014-2016 гг. приходилось уже 11% опубликованных научных статей с высоким импакт-фактором. В 2013-2018 гг. в 23 из 30 важнейших областей науки учеными из КНР опубликовано больше научных статей, имеющих высокий индекс цитирования и большое прикладное значение, чем в США [см.: 8, p. 66; 9, p. 9].

Даже если учесть, что, по оценкам, только четверть китайских патентов на изобретения по-настоящему значимые [10], поражает огромный рост заявок на патенты в расчете на 1 млн человек в 2000-2018 гг. в 23-24 раза. Если в 2000 г. этот показатель по Китаю не превышал 4% от США и 1/5 от РФ, то в 2018 г. он превысил половину от первых и обогнал РФ в 3,4 раза (рассчитано по источникам к граф. 1).

В 2016-2018 гг. доля Китая в приросте мирового парка промышленных роботов превысила 9/10. Закупки Китаем роботов в 2018 г. (165 тыс. штук) оказались примерно такими же, как у США (35 тыс.), Европы (71 тыс.), Японии (54 тыс.) и Индии (4,5 тыс.), вместе взятых.

В расчете на 10 тыс. занятых в обрабатывающей промышленности число роботов в Китае в 2009- 2017 гг. выросло почти в 10 раз с 11 до 97 штук. Хотя показатель по КНР за 2017 г. более чем в 7 раз меньше, чем в Республике Корея, и в 3 раза чем в Германии и Японии, все же он для такой громадной и в недалеком прошлом очень бедной страны, как Китай, уже заметно выше, чем в среднем по миру (85 штук на 1 млн человек) [11, pp. 18-19, 21].

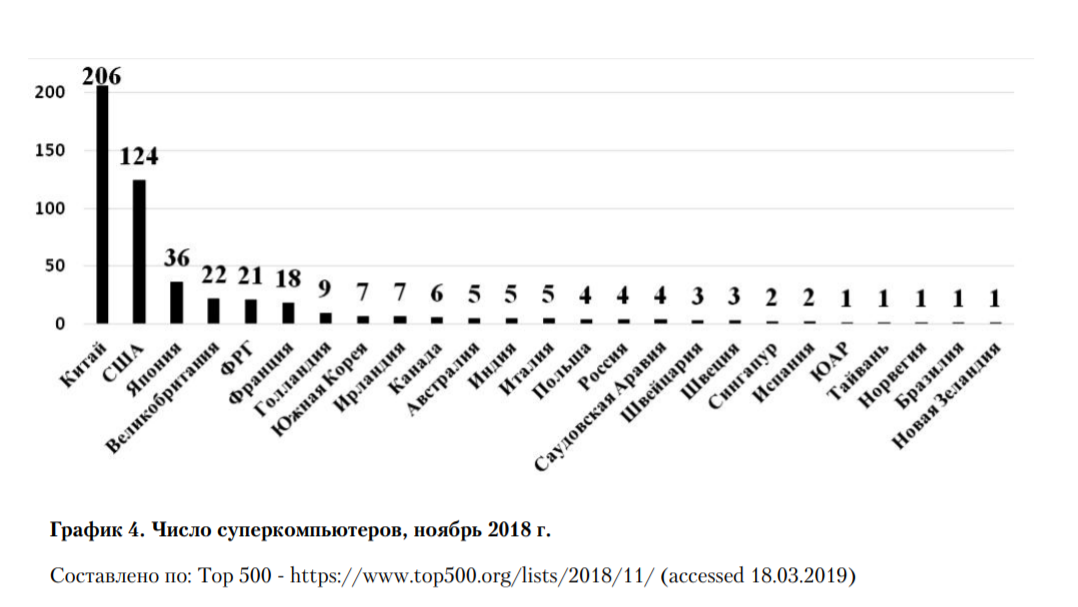

Хотя по состоянию на конец 2018 г. самый лучший американский суперкомпьютер мощностью в 143,5 петафлопсов (квадриллионов операций в секунду) был примерно в 1,5 раза «круче» самого мощного китайского компьютера, общее число суперкомпьютеров в Китае в конце 2018 г. было больше, чем у США, Японии, Великобритании и Германии, вместе взятых (см. граф. 4)*.

Итак, Китай, у которого еще 1,5-2 десятилетия назад не было крупных инновационных ТНК, сегодня располагает такими гигантами, как Baidu, Alibaba, Tencen, Huawei и др., и, опираясь на них, сравнительно быстро движется вверх по шкале рейтинга международной конкурентоспособности. Однако он все еще существенно (на 27 позиций) отстает от США.

Это отставание, по нашей модели (см. ниже), объяснялось примерно на 2/3 и 1/3 его отставанием, соответственно, по ИЧР и коэффициенту экономической сложности экспорта (КЭСЭ)**.

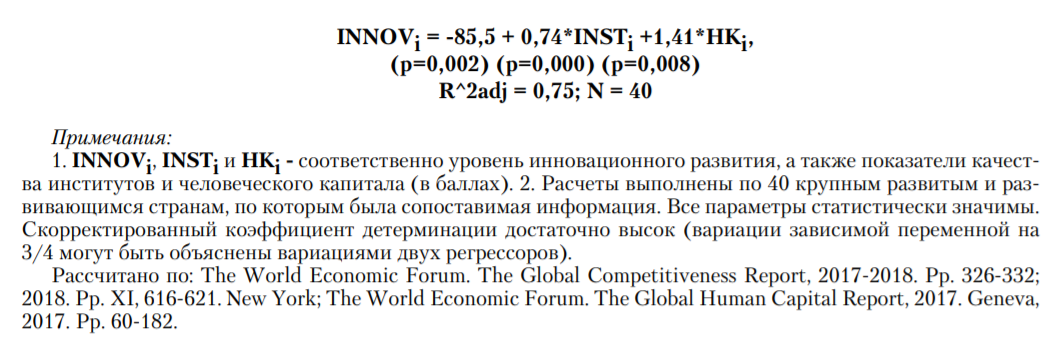

По имеющимся данным, в 2001-2018 гг. Китай сократил отставание от США по рейтингу инновационного развития (РИР) почти втрое* до 22 позиций, которые, подчеркнем, занимают РГ. Но разрыв все еще немалый. По нашим подсчетам (по приведенной ниже модели), отставание Китая от США по РИР объясняется примерно на 3/5 и 1/3, соответственно, его более низким качеством институтов и человеческого капитала.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

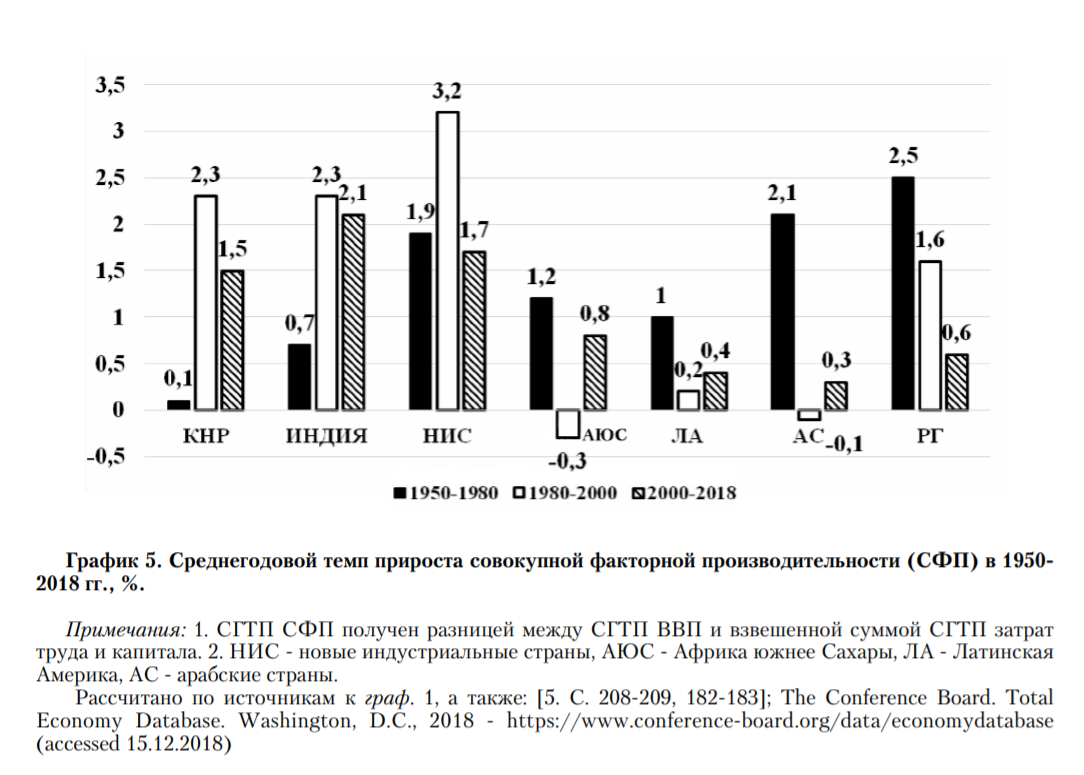

Проведение экономических реформ в Китае привело к многократному повышению СГТП совокупной факторной производительности (СФП), который за последние 40 лет (1,9%) был почти на 3/4 выше, чем в среднем по РГ (1,1%; см. граф. 5). Но, подчеркнем, учитывая, в целом, более низкое у Китая качество рабочей силы, основного капитала, инновационной системы и основных институтов**, не удивительно, что вклад СФП в прирост ВВП в КНР (в 1980-2018 гг. 27-28%) оказался примерно вдвое меньше, чем в среднем по США, странам Западной Европы и Японии (49-51%).

В развитых государствах (РГ) с конца прошлого столетия, несмотря на прогресс в ИКТ, робототехнике, углубление международного разделения труда, происходило во многом парадоксальное торможение роста подушевого ВВП и СФП [см.: 13]). Среди его важнейших причин усиление нестабильности и нарастание структурных перекосов в мировой экономике, вызванные, в частности, ее гипертрофированной финансиализа цией, быстрым старением населения в РГ, ростом в них неравенства по доходам и богатству.

По нашим расчетам, замедление СГТП СФП в Китае (на 1/3 в 2000-2018 гг., по сравнению с 1980-2000 гг.) оказалось, в целом, вдвое меньше, чем в РГ (у них, в среднем, на 2/3). Если в 1980-2000 гг. Китай обгонял их по рассматриваемому показателю на 2/5, то в 2000-2018 гг. в 2,5 раза. В результате, произошло его существенное подтягивание к их уровню, в т.ч. к США: с 18- 20% в 1980 г. до 22-24% в 2000 г. и 33-35% в 2018 г.

С чем связано заметное торможение роста ВВП и СФП в Китае в 2010-е гг., о масштабах и причинах которого среди экспертов ведется оживленная дискуссия?

По ряду оценок, реальные темпы его экономического роста могли быть вдвое меньше официальных [14]. В немалой мере это было вызвано существенным ограничением внешнего спроса на экспортную продукцию КНР, связанным с замедлением экономической динамики в РГ и многих РС, возникшим в результате финансового кризиса 2008-2009 гг., а также политикой торгового сдерживания, проводившейся в США по отношению к Китаю с середины 2010-х гг.

В результате, в КНР произошло резкое сокращение темпов прироста физического объема экспорта (с 16-18% в год в 2000-2010 гг. до 7-8% в 2011-2014 гг., и 2-3% в год в 2015-2017 гг.) и профицита платежного баланса по текущим операциям в среднем с 9% ВВП в 2006-2008 гг. до 2-2,5% в 2014-2016 гг., 1,3% в 2017 г. и 0,3% ВВП в 2018 г. (рассчитано по источникам к граф. 1, а также: 15, p. 72).

Весьма сильное и нарастающе негативное воздействие на динамику экономического роста Ки- тая оказало сокращение темпов прироста численности рабочей силы (с 1,5-1,7% в год в 1980- 2000 гг. до 0,6% в 2000-2010 гг., 0,2% в 2010- 2015 гг. и (-)0,1% в 2015-2018 гг.), вызванное сравнительно быстрым старением населения* (рассчитано по источникам к граф. 1). Это способствовало исчерпанию действия фактора перемещения ресурсов труда из отраслей с низкой в отрасли с его более высокой капиталовооруженностью и производительностью, а также (в связи с быстрым увеличением зарплат) значительному росту трудовых издержек производства.

В значительной степени замедление роста ВВП и СФП в КНР определялось также просчетами в инвестиционной стратегии, стремлением поддержать высокие темпы их роста после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. гаргантюанскими вливаниями финансовых ресурсов в госкорпорации.

Существенный дефицит кредита у частных предприятий (в 2010-е гг. их доля в банковских кредитах сократилась примерно с 3/5 до 1/3), отдача на активы в которых в середине 2010-х гг. была в промышленности вдвое выше, чем в госсекторе, вызвал торможение роста китайской экономики примерно на 2 проц. пункта [16] и способствовал увеличению коэффициента предельной капиталоемкости роста ВВП на 3/5 с 4,6 в 1981-2000 гг. до 7,3 в 2011-2018 гг. (рассчитано по источникам к граф. 1).

Накачивание дешевыми кредитами госпредприятий стало важнейшей причиной увеличения совокупного долга страны в 2007-2018 гг. с 170% до, как минимум, 310% ВВП. Этот рост оказался намного большим, чем в среднем по другим РС и РГ. Справедливости ради, подчеркнем, что долг преимущественно внутренний. Но не исключено, что, учитывая значительный объем внебанковского, теневого кредитования*, его масштабы, возможно, занижены статистикой примерно на треть [18], а проблемный долг в Китае эквивалентен 1/4 его ВВП [19].

В результате проводимой в Китае интенсивной индустриализации, базирующейся на активном использовании таких энергоресурсов, как уголь, выброс двуокиси углерода в расчете на душу населения в стране увеличился с начала 1980-х гг. примерно в 5 раз. Судя по имеющимся данным, по этому показателю Китай быстрее, чем по подушевому доходу, сближается с США с 7-8% в 1980 г. до 44-46% в 2014/2015 гг. Доля Китая в приросте мирового объема упомянутых выбросов выросла масштабно с 1/3 в 1981-2000 гг. до 2/5 в 2001-2010 гг. и немногим менее 3/5 (!) в 2011-2014 гг. (рассчитано по источникам к граф. 1).

В Китае за последние 3,5-4 десятилетия после начала рыночных реформ в результате беспрецедентного в мировой экономической истории экономического рывка число людей, живущих в критической бедности, сократилось на 750-780 млн, что позволило уменьшить общее число нищих в мире более чем на 2/3. Но при этом в Китае коэффициент Джини по доходам вырос существенно с 0,29-0,30 в 1980-1983 гг. до 0,39 в 2000-2003 гг. и 0,43-0,47 (по неофициальным расчетам и оценкам 0,55-0,61) в 2010-2014 гг.

Увеличился в Китае и коэффициент Джини по распределению богатства с 0,60 в 2000 г. до 0,71 в 2018 г. Он, однако, намного ниже, чем в США и Индии (0,85-0,86), но заметно выше, чем в Японии (0,63) и Республике Корея (0,67). Хотя в Китае на начало марта 2019 г. общее число миллиардеров почти вдвое меньше, чем в США, оно в 2010-2019 гг. выросло намного больше (в 5 раз, или на 260 человек), чем в США (в 1,5 раза, на 203 человека) (рассчитано и составлено по источникам к граф. 1, а также: 13, с. 44; 21, p. 157; 22, с. 62; 23).

Обобщая сказанное, подчеркнем, что Китай, проведя серию прорыночных реформ, широко ис пользовав преимущества глобализации, но сохраняя при этом высокий уровень управляемости экономикой, добился беспрецедентных успехов. По обычному и расширенному индексу человеческого развития он быстро подтягивается к США (см. граф. 6).

Доля Китая в совокупном богатстве мира в 2000-2018 гг. выросла в 5 раз (с 3,2% до 16,2%), а США сократилась (с 36,6 до 30,7%). В результате, по отношению к США показатель по КНР увеличился примерно в 5 раз с 1/10 до 1/2 (рассчитано по: 21, pp. 151, 153, 154). Китай сравнительно быстро нагоняет США по ряду компонентов научно-технического потенциала, а также по расходам на оборону: с 1/10 от уровня последних в 2000 г. до 2/5 в 2018 г. при расчете по обменным курсам и, соответственно, с 1/3 до 4/5 в ППС (рассчитано по источникам к граф. 1). Растет его совокупная мощь и международное влияние.

По расчетам экспертов, проанализировавших мировые сетевые эффекты, воздействие Китая на мировую экономику в последние 10 лет было примерно таким же, как у США и ЕС, вместе взятых [24].

Чтобы ни говорили критики китайской модели развития, она, при всех имеющихся несовершенствах (а у кого их нет?), по крайней мере на протяжении первых четырех постреформенных десятилетий, по своим экономическим и социальным результатам оказалась одной из наиболее эффективных в мировой экономической истории.

Вместе с тем, давая сравнительную оценку конкурентоспособности КНР и США, стоит учитывать, что современная статистика не вполне адекватно отражает динамику производства и изменение (улучшение) качества продукции в постиндустриальных сегментах мировой экономики. Хотя США и ряд других РГ страдают от острых структурных проблем, рост их ВВП и совокупной производительности, возможно, недооценен, как минимум, на 1/5-1/3 [см.: 25, pp. 111-112, 117-118; 26, pp. 63-68; 27, p. 11].

* * *

Впереди большие испытания. Мировая экономика сравнительно быстро замедляется. СГТП ВВП и физического объема внешней торговли в мире уменьшились, соответственно, примерно на 1/5 (с 4,3% в 2002-2007 гг. до 3,6% в 2011-2018 гг.) и почти вдвое (с 7,3 до 4%) и продолжают сокращаться [рассчитано по источникам к граф. 1]. А совокупный долг в мире, выросший, по минимальным оценкам, примерно с $80 трлн в 2001 г. до 140 трлн в 2007 г. и $244 трлн в 2018 г., в 3 раза превысил размер его ВВП (составлено и рассчитано по: 28).

По прогнозам, в ближайшие пару лет возможен глобальный кризис, который протестирует на прочность китайскую, американскую и другие модели развития.

Библиография

- 1. См.: Васильев А.М. Китай, куда несешься ты?! // Азия и Африка сегодня. 2014, № 8; Ломанов А.В. Новые концепции китайской внешней политики // Азия и Африка сегодня. 2017, № 12.

- 2. Feldstein M. Will the US Capitulate to China? // The Project-Syndicate. 25.02.2019 - https://www.projectsyndicate.org/commentary/trump-china-trade-deal-capitulation-by-martin-feldstein-2019-02 (accessed 25.02.2019)

- 3. Allison G. The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War? // The Atlantic. 24.09.2015 - https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/united-states-china-war-thucydides-trap/406756 (accessed 20.03.2019)

- 4. Maddison A. Chinese Economic Performance in the Long Run. Paris, 1998. P. 165; Worldwide Governess Indicators - http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports (accessed 27.03.2019)

- 5. Мельянцев В.А. Развитые и развивающиеся страны в эпоху перемен. М., 2009.

- 6. The World Economic Forum. The Global Competitiveness Report, 2001-2002. P. 32; 2018. P. XI. New York.

- 7. Seong J., Woetzel J. Could China Turn Inward? // The Project-Syndicate. 24.12.2018 - https://www.projectsyndicate.org/commentary/will-china-turn-inward-by-jeongmin-seong-and-jonathan-woetzel-2018-12?barrier=accesspaylog (accessed 24.12.2018); Hancock T. China’s Relentless Export Machine Moves Up the Value Chain // The Financial Times. 23.09.2018 - https://www.ft.com/content/cdc53aee-bc2e-11e8-94b2-17176fbf93f5 (accessed 23.09.2018)

- 8. The Great Experiment // The Economist. 12.01.2019.

- 9. Red Moon Rising // The Economist. 12.01.2019.

- 10. The Global Centre // The Economist. 23.02.2019 - https://www.economist.com/essay/2019/02/23/how-onebuilding-reflects-the-chinese-economys-struggle-with-itself (accessed 23.02.2019)

- 11. IFR. World Robotics, 2018. Industrial Robots. Executive Summary. Frankfurt am Main, 2018 - https://ifr.org/ downloads/press2018/Executive_Summary_WR_2018_Industrial_Robots.pdf (accessed 11.03.2019)

- 12. Worldwide Governess Indicators - http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports (accessed 27.03.2019)

- 13. Мельянцев В.А., Матюнина Л.Х. Очерки макроэкономического и финансового развития стран Востока и Запада (1980-2010-е годы). М., 2019, с. 6-76.

- 14. Nye J. China Will Not Surpass America any Time Soon // The Financial Times. 20.02.2019 - https://www.ft.com/ content/7f700ab4-306d-11e9-80d2-7b637a9e1ba1 (accessed 25.02.2019)

- 15. Economic and Financial Indicators // The Economist. 02.03.2019.

- 16. См.: Harrison A., Meyer M., Wang W., Zhao L., Zhao M. Changing the Tiger’s Stripes: Reform of Chinese State-Owned Enterprises in the Penumbra of the State // The VoxEU. 07.04.2019 - https://voxeu.org/article/reform-chinese-state-ownedenterprises-penumbra-state (accessed 07.04.2019); Lardy N. Xi Jinping’s Turn away from the Market Puts Chinese Growth at Risk // The Economist. 15.01.2019 - https://www.ft.com/content/3e37af94-17f8-11e9-b191-175523b59d1d (accessed 15.01.2019)

- 17. Light on the Shadows // The Economist. 14.06.2018 - https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/06/ 14/chinas-tighter-regulation-of-shadow-banks-begins-to-bite (accessed 14.06.2018)

- 18. Plender J. Cnina’s Policy Choices Crucial for Global Financial Stability // The Financial Times. 05.09.2018 - https://www.ft.com/content/635ab2cc-b00f-11e8-99ca-68cf89602132 (accessed 05.09.2018); Wolf M. The Chinese Economy Is Stabilising // The Financial Times. 03.04.2019 - https://www.ft.com/content/37ac5f08-5529-11e9-91f9-b6515a54c5b1 (accessed 03.04.2019)

- 19. Distress Test: Beware China’s $3tn of Troubled Debt // The Financial Times. 30.01.2019 - https://www.ft.com/ content/27950522-22dc-11e9-b329-c7e6ceb5ffdf (accessed 30.01.2019)

- 20. Sheng A., Geng X. China and Its Western Critics // The Project-Syndicate. 26.03.2019 - https://www.projectsyndicate.org/commentary/western-consensus-on-china-wrong-by-andrew-sheng-and-xiao-geng-2019-03 (accessed 26.03.2019)

- 21. Credit Suisse. Global Wealth Data Book, 2018. Geneva, 2018.

- 22. Мельянцев В.А. Долгосрочные тенденции, контртенденции и факторы экономического роста развитых и развивающихся стран. М., 2015.

- 23. Billionaires - https://www.forbes.com/billionaires/#3af1abf9251c (accessed 05.03.2019)

- 24. Smith C. The Global Economy’s Second Sun // The Financial Tines Alphaville. 29.01.2019 - https://ftalphaville.ft. com/2019/01/29/1548759745000/The-global-economy-s-second-sun/ (accessed 29.01.2019)

- 25. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age. Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. N.Y., 2016.

- 26. Oulton N. Productivity and the Great Recession // Intereconomics. 2018. Vol. 53. № 1. DOI:10.1007/s10272-018-0723-x.

- 27. Sichel D. Productivity Measurement: Racing to Keep Up // NBER. Working Paper 25558. Cambridge, M.A., 2019. DOI:10.3386/w25558.

- 28. Oguh Ch., Tanzi A. Global Debt of $244 Trillion Nears Record Despite Faster Growth // Bloomberg. 15.01.2019 - https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-15/global-debt-of-244-trillion-nears-record-despite-faster-growth (accessed 15.01.2019)