- PII

- S032150750010864-2-1

- DOI

- 10.31857/S032150750010864-2

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 9

- Pages

- 71-74

- Abstract

The article contributes to the ongoing study of the rich and controversial history of Russian emigration and diaspora in different countries and continents. It is dedicated to several outstanding representatives of Russian creative intelligentsia who, after passing through hardship and suffering emigrated to South Africa, where they got refuge, lived and productively worked during the XX century. Among them are the most famous South African painter Vladimir Tretchikov (Tretchikoff), sculptor Herbert Vladimir Meyerowitz painter, cartoonist, opera singer and one of the prominent coordinators of the Russian community in South Africa Victor Ivanov (Ivanoff), and embryologist, founder of electronic microscopy in Africa, Boris Balinsky.

South African-Russian connections lasted for at least three centuries, but the Russian emigration flow since the end of the XIX century was the biggest and richest with talents reflecting the great and tragic history of the epoch in Russia and the world: wars, revolutions, political persecution. In the past century among them there are famous artists, future Nobel laureates, cinema and opera stars.

Russian artists and scientists played a noticeable part in the cultural and economic development of South Africa, promoting interconnection of cultures and traditions.

- Keywords

- emigration, Russia, South Africa, artists, culture

- Date of publication

- 28.09.2020

- Year of publication

- 2020

- Number of purchasers

- 24

- Views

- 3227

Заявленная тема, даже если брать только XX век, богата и обширна, она уже отчасти исследована, но ждет новых исследований и исследователей и обещает замечательные открытия.

В Южной Африке жили и творили многочисленные талантливые художники, ученые, общественные деятели из России. Академик А.Б.Давидсон и д.и.н. И.И.Филатова рассказывают о трех веках российско-южноафриканских связей ([1] и ряд других работ). Значительная российская иммиграция в Южную Африку началась во второй половине XIX в. с открытием на Юге континента золота и алмазов. Об участии сотен русских добровольцев на стороне буров в англо-бурской войне 1898-1902 гг. писал к.и.н. Г.В.Шубин [2]. Истории российской диаспоры в Южной Африке посвятил свою монографию к.и.н. Б.М.Горелик ([3] и ряд других работ).

Настоящая статья – попытка рассказать о нескольких наиболее ярких талантах из России, внесших вклад в южноафриканское искусство, науку и культуру в ушедшем веке. Автор уже касался этой темы в своей монографии [4] и статье о знаменитом в мире и малоизвестном у нас художнике-эмигранте Владимире Третчикове (1913-2006) [5; 6].

ИВАНОВ ВИКТОР АРХИПОВИЧ: ХУДОЖНИК, СОЛИСТ ОПЕРЫ

Виктор Архипович Иванов (1909-1990) остался в истории как, возможно, лучший южноафриканский карикатурист, выдающийся оперный певец, талантливый художник, один из основателей и многолетний председатель Общества русских эмигрантов, танцор, поэт, «душа» русской общины в далекой африканской стране. Еще не успели забыть в «горевшем в огне» южноафриканском Трансваале бои буров и русских добровольцев против англичан, зарившихся на алмазы и золото буров, как на оперных сценах Южноафриканского Союза появился великолепный солист, казак Виктор Иванов.

Фото 1. В.Иванов. У Тан. Карикатура в газете «Ди Фатерланд», высмеивающая беспомощность миротворцев ООН (У Тан – генеральный секретарь ООН в 1961-1971 гг.).

Этого талантливого певца и танцора, выступавшего в ЮАС в 1936 г. с гастролями казачьего ансамбля Жарова, так горячо приняла южноафриканская публика, что он решил именно здесь завершить свои эмигрантские скитания.

Особую симпатию у Виктора Архиповича вызывали буры-африканеры: «Та же любовь к свободе, к необъятным степям, к верховой езде, та же широта натуры, храбрость, то же гостеприимство и…некоторая безалаберность» [2, с. 70].

Виктор Иванов происходил из казаков станицы Кременской Усть-Медведицкого округа, сын офицера Донского полка, впоследствии генерала белой армии в гражданской войне. Десятилетним ребенком Виктор был захвачен огнем «гражданки» и волной белой эмиграции. При эвакуации потерял мать и, чудом выжив (красноармейцы застрелили только его любимую собаку, которую он потом еще долго рисовал в своих альбомах), оказался в Югославии. Здесь окончил Донской кадетский корпус имени Александра III. Тогда вместе с частями армии Врангеля и семьями, детьми военных эвакуировались из Крыма юношеские кадетские корпуса. В кадетском корпусе он увлекся рисованием.

Виктор Иванов окончил в г. Загребе архитектурный факультет университета, однако отложил полученный диплом – и поступил певцом и танцором в Донской казачий ансамбль Жарова, триумфально объездив с ним в течение семи лет многие страны света. В ЮАС он попал в среду, где чтили память о самоотверженных русских добровольцах англо-бурской войны, таких, как казаки Гучковы, саратовец князь Енгалычев, военные агенты Потапов и Шульженко... Немало русских эмигрантов уже закрепилось здесь. Им близка была эта мужественная страна, которая, отстаивая свободу, потеряла в английских концентрационных лагерях 30 тыс. бурских стариков, женщин и детей (подробнее см.: [2]).

Творческая судьба Виктора Ивановича в Южной Африке была удачной (не сразу, сначала пришлось подрабатывать, чем придется, в португальском Мозамбике в ожидании вида на жительство в ЮАС). Он активно занимается становлением Национальной Южноафриканской оперы. Приобретает известность как ведущий солист, выступает в оперном театре Претории, исполняет басовые партии. В годы войны участвует, через благотворительные концерты, в сборе средств на медикаменты для воюющей с нацистской Германией Красной армии.

Обладая организаторскими способностями, Виктор Иванов в 1960-1970 гг. был председателем Общества русских эмигрантов» в ЮАР, объединяя в общине «Русский дом» в Йоханнесбурге соотечественников, выходцев из России. В часовне «Русского дома» Иванов расписывает стены и пишет иконы, лики апостолов для церкви святого Владимира.

Работал он и как живописец, портретист и пейзажист. В 1950 г. прошла первая выставка картин Иванова. Он рассказывал: «Мне нравится писать бегущих коней. Я ведь донской казак… Когда мне было три года, упал с лошади и заплакал. Отец выглянул в окно и крикнул своему ординарцу: “Выпори его! Казаки не плачут!”» [7].

Современники отмечали у Иванова талант к карикатуре – как политической, так и бытовой, житейской. В 1930-х – 1960-х гг. он активно работает в различных южноафриканских изданиях. В 1946 г. издает оригинальный альбом «Вторая мировая война в карикатурах», куда вошли его рисунки в газете «Ди Фатерланд» в 1939-1945 гг. [8]. На Всемирной выставке карикатуры в 1957 г. в Лондоне Виктор Иванов занял третье место. Его карикатуры не оставили равнодушными зрителей ни в ЮАР, ни в Австралии, ни в Германии либо Австрии, ни в Англии и Франции. Картины и карикатуры Иванова находятся в собраниях йоханнесбургского музея «Африкана», Национального историко-культурного музея в Претории, Кейптаунского университета, Университета Свободного Государства, городского музея Почефструма.

Даже став известным художником, Виктор Иванов не прекращает певческую карьеру и повышает квалификацию (брал уроки у Ольги Рысс, выпускницы Петербургской консерватории и солистки Берлинской оперы), исполняя в 1944-1956 гг. партии баритона в оперном театре Йоханнесбурга. Гастролировал по стране и записал пластинку казацких, цыганских и русских народных песен «От донского казака с любовью», проводил при всякой возможности очень любимые эмигрантами вечера русской песни в различных русских собраниях, аккомпанируя себе на гитаре.

…Иванову не удалось поклониться на склоне лет могилам дедов на земле предков. В 1990 г. его прах, согласно последней воле, был привезен дочерью в Россию и помещен в урне на дно Дона близ родной станицы.

УЧЕНЫЙ-БИОЛОГ БОРИС ИВАНОВИЧ БАЛИНСКИЙ (1905-1997)

В «Русском доме» и церковной общине Йоханнесбурга Борис Иванович Балинский, переехавший в 1949 г. в Южную Африку, исполнял обязанности старосты, а также и чтеца в церкви Св. Владимира.

Выдающийся ученый-биолог, сначала советский профессор эмбриологии университета и замдиректора академического института в довоенном Киеве, затем южноафриканский, Борис Иванович Балинский был из «перемещенных лиц» Второй мировой войны.

«Тёмная» сторона его биографии: эвакуировался с отступающими немецкими войсками из Киева в Познань, куда в 1943 г. был переведен Институт рыбоводства, где он работал; конец войны застал в университетских Тюбирнгене и Гейдельберге (Германия). Был «при немцах» профессором зоологии, имея основания оказаться с приходом Красной армии в советском ГУЛАГе: его дед, священник, был расстрелян после установления советской власти, жена отправлена в 1936 г. в лагерь «за антисоветскую деятельность».

Балинский – один из крупнейших эмбриологов мира, основоположник электронной микроскопии на Африканском континенте, декан факультета естественных наук и завкафедрой зоологии Витватерсрандского университета в 1950-х – 1960-х гг., автор самого популярного в мире учебника эмбриологии («Введение в эмбриологию» 1960 г. – семь изданий только на английском языке), президент Общества энтомологов и глава электронно-микроскопического общества Южной Африки.

ГЕРБЕРТ ВЛАДИМИР МЕЙЕРОВИЧ (1900-1945)

Мейерович – один из ярких представителей многочисленной еврейской волны эмиграции из Российской империи. Если число русских иммигрантов на Юге Африки измерялось сотнями, то еврейских – десятками тысяч (примерно 800 русских и 25 тыс. еврейских эмигрантов из России в Южно-Африканском Союзе перед Первой мировой войной). Уезжали евреи, в основном, из местечек «черты оседлости», от погромов и материальных тягот.

Европейски образованных, вовлеченных в русскую культурную жизнь, среди них было немного, но следует назвать такие имена российско-еврейской культурно-научной диаспоры в Южной Африке, как лауреат Нобелевской премии, биохимик Аарон Клуг, звезда еще дореволюционного российского кино Осип Рунич, выпускница Петербургской консерватории, солистка Берлинской оперы Ольга Рысс, у которой брал уроки Виктор Иванов.

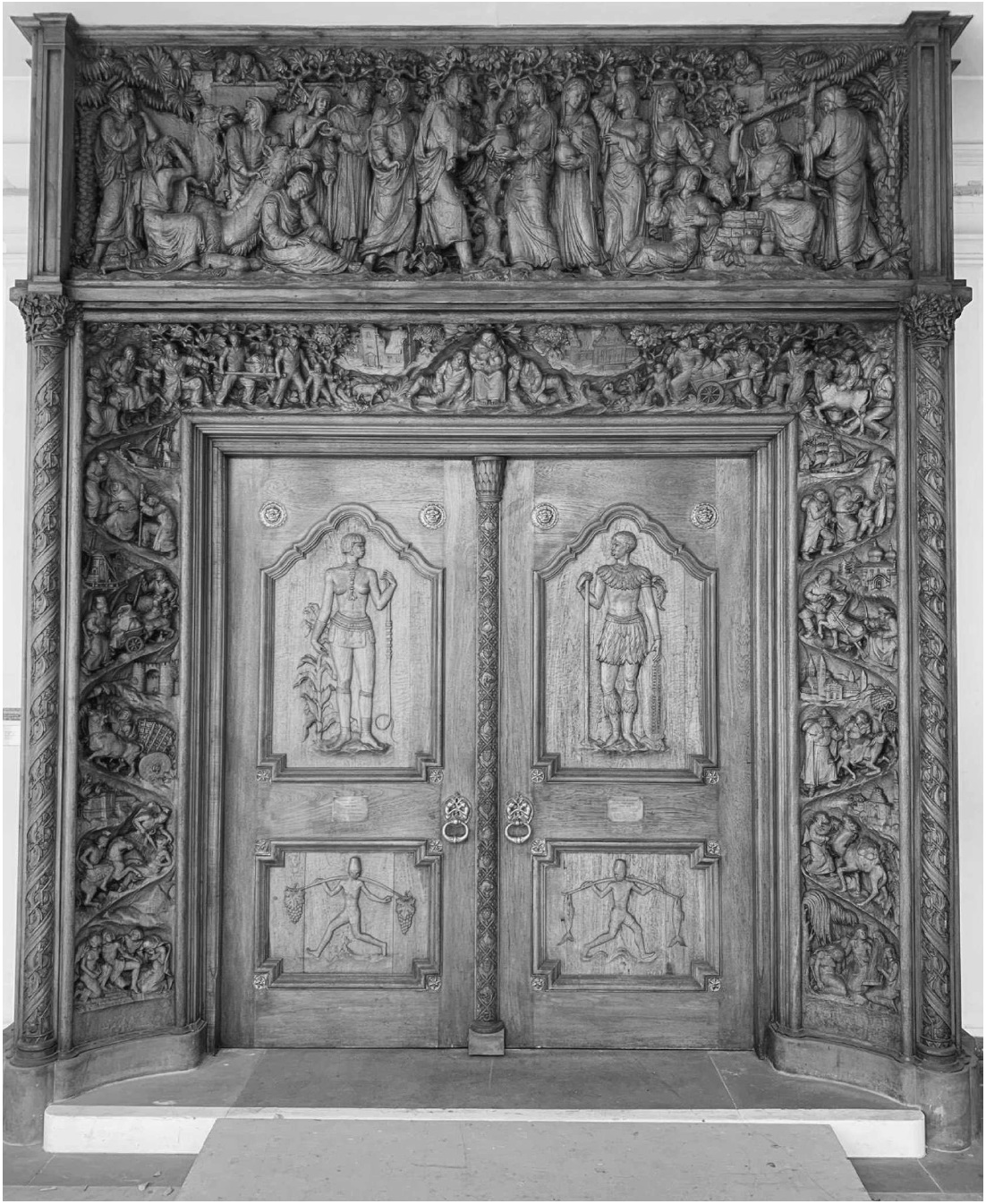

Фото 2. Мейерович Г.В. «Ворота Либермана». Южноафриканская национальная галерея в Кейптауне. 1930.

Герберт Владимир Мейерович родился в Санкт-Петербурге в 1900 г. Его отец был богатым бизнесменом из Германии, а мать – российской пианисткой, ученицей Артура Рубинштейна.

После революции 1905 года семья переехала из России в Швейцарию, где Мейерович учился в школе Песталоцци. Его школьное образование продолжалось в Англии, с каникулами в России. Семья была в России, когда в 1914 г. разразилась мировая война, и из-за их немецкого подданства отец и сын Мейерович были интернированы в Екатеринбург, затем они оказались в Германии. После войны в берлинской Kunstgewerbeschule (Школа декоративно-прикладного искусства) Мейерович проявил интерес к искусству Африки, изучал резьбу по дереву.

В 1925 г. он с женой Евой Левин-Рихтер переехал в Южную Африку, где зарекомендовал себя как скульптор по дереву, в течение пяти лет преподавал в Кейптаунском университете и открыл там школу искусств. Здесь он работал вместе с другим еврейским эмигрантом из России, скульптором Липпи Липшицем.

Наиболее известная работа Мейеровича – огромные деревянные резные ворота с многочисленными скульптурными композициями на библейские темы – хранится в Южноафриканской национальной галерее. По имени подарившего их галерее мэра Кейптауна ворота получили название «Двери Либермана».

В 1935 г. он провел исследование ремесел в Басутоленде (Лесото), которое описал в «Докладе о возможностях развития деревенских ремесел в Басутоленде» [9] и организовал выставку африканского декоративно-прикладного искусства в рамках Международной образовательной конференции в Солсбери (Родезия). Открывая выставку, он подчеркнул, что несомненные достоинства африканской традиционной скульптуры может погубить европейская методика – «мусор, который во имя образования мы несем африканским народам», – если навязывать ее высокомерно и бездумно.

В колледже Ачимота, основанном в 1927 г. в британской колонии Золотой Берег (Гана) как школа-интернат для обучения африканской элиты, Мейерович получил место руководителя отделения декоративно-прикладного искусства. Он заменил уроки, базирующиеся на академической графике, на преподавание, основанное на местных навыках, традициях и ремеслах, которые Мейерович и его жена Ева изучали и описывали.

С 1937 г. Мейерович начал разрабатывать идею создания Института западноафриканских искусств, промышленности и социальных наук, который стал бы «сочетанием эстетического мастерства и мощи с современной техникой». Институт был призван, используя европейский опыт, обучать местным ремеслам, создавать ремесленные производства (артели), развивая местную промышленность. Продвижению идеи способствовала начавшаяся Вторая мировая война, сильно затруднившая экспорт товаров, от которого зависели африканские колонии. Но в 1943 г. Институт был создан. Коллега Мейеровича, Майкл Кардью отмечал, что только сила «магнетического красноречия Мейеровича (подкрепленная давлением войны) могла убедить Колониальное ведомство поддержать проект и Казначейство выделить необходимые средства» [10].

В 1945 г., находясь в Лондоне, Герберт Мейерович узнал, что его мать, оставшаяся в России, умерла в блокадном Ленинграде. Он впал в глубокую депрессию и в том же году покончил жизнь самоубийством. Вскоре после его смерти Институт искусств Западной Африки был закрыт.

Однако его «культурный задел» сохранился в Западной Африке и не только. Самобытность и оригинальность африканской традиционной скульптуры благодаря таким преданным и профессиональным ценителям, как Мейерович, была со временем по достоинству оценена во всем мире, а в ЮАР резьба по дереву Мейеровича рассматривается как выдающееся национальное достояние. Сегодня в ЮАР его имя известно так же широко, как имя выдающегося скульптора по дереву Сергея Коненкова было известно в России и СССР.

* * *

В завершение отмечу, что влияние русской художественной эмиграции на культуру принимавших стран, в нашем случае ЮАР, было значительнее воздействия какой-либо другой сферы профессиональной деятельности благодаря тому, что изобразительное искусство не требует перевода, а культура и искусство в России были самой высшей пробы.

Благодаря взаимодействию различных цивилизаций культура Южной Африки была включена в мировой дискурс, оказав глубокое ответное влияние на культуру и искусство Европы ХХ века. Таланты из России внесли и свою лепту в эти процессы взаимообогащения культур.

References

- 1. Davidson A., Filatova I. 2010. Russia and South Africa: Three centuries of Ties. Moscow (In Russ.)

- 2. Shubin G.V. 2000. Russian Volunteers in the Anglo-Boer War of 1898-1902. Moscow (In Russ.)

- 3. Gorelik B.M. 2007. Russian Immigration to South Africa: Yesterday and Today. Moscow (In Russ.)

- 4. Skubko Yu.S. 2006. Sketch of History of South African Painting Art. Moscow (In Russ.)

- 5. Skubko Yu.S. 2015. Vladimir Tretchikov – World-wide acclaimed South African Painter. Asia and Africa Today. № 1 (In Russ.)

- 6. Gorelik Boris. Incredible Tretchikoff: Life of an Artist and Adventurer. Cape Town, 2013.

- 7. The White Russians of South Africa. Documentory Film SABS. 1975.

- 8. Ivanoff I. Die Tweede Wereld-oorlog en spotprente. Johannesburg: Afrikaanse Pers Boekandel, 1946.

- 9. Meyerowitz H.V. A Report on the Possibilities of the Development of Village Craft in Basutoland. Morija Printing Works, 1936.

- 10. Harrod T. Achimota College and the West African Institute. Cardew M. (red.) A Pioneer Potter. London, Collins, 1989.