- Код статьи

- S032150750019749-5-1

- DOI

- 10.31857/S032150750019749-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск №9

- Страницы

- 46-52

- Аннотация

Система общественного здравоохранения является важным институциональным механизмом снижения медицинского бремени общества, повышения благосостояния людей и, следовательно, поддержания гармонии и стабильности в обществе.

В статье проводится анализ развития системы здравоохранения Китайской Народной Республики; основных проблем, с которыми столкнулась система здравоохранения КНР за последние четыре десятилетия; актуальных реформ в данной области, призванных решить выявленные проблемы; а также воздействия на систему здравоохранения КНР пандемии COVID-19.

Несмотря на серьезные проблемы, проявившиеся с новой силой с началом пандемии (нехватка медицинского персонала, учреждений здравоохранения, коечного фонда, современного медицинского оборудования; скромные инвестиции со стороны государства; непомерно высокие цены на услуги здравоохранения и лекарственные препараты; недоверие к врачам со стороны населения и др.), Китай продемонстрировал другим странам, для которых борьба с COVID-19 стала более затяжной и разрушительной, успешный опыт борьбы с новым вирусом.

Было выявлено, что наиболее результативной мерой стал массовый карантин, тестирование, преобразование общественных пространств в ковидные госпитали и использование высоких технологий в здравоохранении (большие данные, мобильное здравоохранение и т.д.). Эти меры были довольно суровыми, но эффективными: благодаря им Китай смог довольно быстро восстановить экономику и показать неплохие результаты по итогам 2020 и 2021 гг.

В середине 2022 г. в Китае произошла вспышка нового штамма коронавируса и в отдельных городах и провинциях был введен жесткий локдаун. В статье анализируются причины, почему в этих обстоятельствах политика «нулевой толерантности» стала объектом критики Всемирной организации здравоохранения.

- Ключевые слова

- система здравоохранения, Китайская Народная Республика, реформы, традиционная китайская медицина, пандемия COVID-19

- Дата публикации

- 13.09.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 13

- Всего просмотров

- 465

ВВЕДЕНИЕ

Прошло почти сто лет после того, как пандемия «испанки» затронула жизнь и здоровье почти 30% населения земного шара. За это время было сделано множество научных открытий в области медицины. Лекарственные препараты помогли существенно снизить смертность, облегчить течение тяжелых заболеваний, увеличить продолжительность и качество жизни. Представленные далее изобретения отражают лишь «верхушку айсберга» всех научных открытий в сфере медицины и здравоохранения - выделение Ф.Бантингом из клеток животных вещества, которое позднее назвали «инсулин» в 1922 г.; изобретение А.Флемингом антибиотика в 1928 г.; открытие С.Фарбером первых препаратов для химиотерапии в 1955 г.

Значительную роль в победе над некоторыми заболеваниями сыграла всеобщая вакцинация (искоренена черная оспа, остались лишь точечные очаги заражения полиомиелитом, корью).

И, наконец, весомую роль также играет создание национальных систем здравоохранения. В разных странах представлены вариации моделей организации здравоохранения: государственные, социально-страховые, частные [13]. В каждой из этих систем по-разному решают, каково должно быть государственное участие в расходах на здравоохранение, какое количество лечебно-поликлинических учреждений, коек, врачей и медсестер различных специальностей должно обеспечивать бесперебойность и результативность медицинского охвата населения.

Несмотря на то, что XX в. стал эпохальным с точки зрения развития здравоохранения в широком смысле, события 2020-2021 гг. показали низкую готовность большинства национальных систем здравоохранения к вызовам со стороны инфекционных заболеваний. COVID-19 дестабилизировал мировую экономику; во время локдаунов замирала практически вся хозяйственная жизнь стран, за исключением стратегических значимых отраслей.

Руководителям стран во время новых волн коронавируса приходилось делать выбор между двумя полярными альтернативами: замедлить течение пандемии, но ухудшить экономическое положение населения или не вводить серьезных ограничений по части экономической и досуговой активности и быть готовыми к резким всплескам заболеваемости и, соответственно, к повышенной нагрузке на общественное здравоохранение. Стоит отметить, что здесь нет единственно верного решения. Разные страны имеют, во-первых, различную оснащенность систем здравоохранения и в таких случаях могут себе позволить гибкость в принятии решений [8]. Во-вторых, граждане отдельных государств сильно различаются ментально (какие-то нации славятся своей законопослушностью, у других же - только серьезные штрафы и санкции могут побудить людей оставаться дома, да и то это не всегда работает).

Особый интерес в этой связи представляет китайский опыт по борьбе с пандемией COVID-19. Статистика заболеваемости и летальности от коронавирусной инфекции показывает, что КНР прошел пандемию в 2020-2021 гг. с относительно небольшими потерями [6]. Фактически за один квартал 2020 г. Китай сумел взять под контроль дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Наиболее существенную роль в борьбе с пандемией на первом этапе (до содзания вакцин) имела политика «нулевой толерантности», предполагающая использование запретов, локдаунов и карантинов. В стране была внедрена система жесткого наказания (от штрафа до тюремного заключения) за нарушение режима самоизоляции в случае подтвержденного диагноза COVID-19.

Вместе с тем, в середине 2022 г. Китай столкнулся с резкой вспышкой нового штамма COVID-19 - «стелс-омикрона», который распространяется быстрее первоначального «омикрона»1. И на данном этапе Китай, напротив, стал объектом критики со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Специалисты ВОЗ полагают, что высококонтагиозный (ред. - крайне заразный), но менее опасный «омикрон» может способствовать созданию коллективного иммунитета, в то время как введение масштабных локдаунов в КНР искусственным образом отодвигает сроки возможного завершения пандемии в мировом масштабе.

Несмотря на то, что политика «нулевой толерантности» привлекает первоочередное внимание при рассмотрении китайского опыта по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не нужно недооценивать значение самой системы здравоохранения КНР. В этой сфере десятилетие назад, в 2009 г., были начаты реформы, благодаря которым доступ к услугам здравоохранения получили 95% китайского населения.

СТАНОВЛЕНИЕ КИТАЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Началом отсчета формирования системы здравоохранения Китая считается момент создания одного из первых дошедших до нас трудов - «Книги о внутреннем» - III-I вв. до н.э. [4], рекомендации из которой и по сей день применяются в традиционной китайской медицине. Западная медицина попала в Китай много позже, на рубеже XIX-XX вв. С тех пор китайское здравоохранение начало приобретать свой сегодняшний вид - симбиоз отечественного и заимствованного зарубежного.

Сформировавшаяся на момент начала проведения политики реформ и открытости (1978 г.) система не была высокоэффективной и общедоступной, но наметился явный прогресс. Однако в 1980-х гг. ситуация изменилась, что связано с тем, что Коммунистическая партия Китая взяла курс на рыночную, а не централизованно управляемую экономику.

Это сказалось на финансировании: инвестиции в здравоохранение сократились, т.к. приоритетом стало ускорение роста экономики, а не социальная политика. Прежняя система, в которой обеспечением медицинской помощи ведало государство, перестала существовать.

К 2002 г. среди жителей китайских городов медицинскую страховку имели немногим более 50%, на селе около 20% [7]; доля государства в общих расходах на здравоохранение упала с 36% до 15% [5]. Был утрачен институт кооперативной медицины в китайских селах, который обеспечивал селян медицинской помощью, покрывая расходы на услуги местных докторов. После ликвидации коммун сельские врачи стали оказывать помощь по более высоким, не фиксированным ценам. Цены росли и в государственных больницах: из-за сокращения финансирования выручка от лекарств и различных услуг стала основным источником заработка, что привело к излишнему и неэффективному лечению, отсюда - напряжение в отношениях между врачами и пациентами.

Еще один важный аспект - продолжение увеличения средней продолжительности жизни: к 2000 г. эта цифра в КНР равнялась 71,4 годам, в 2005 - 72,95 [2]. Благодаря реформам выросло благосостояние населения: питание улучшилось, изменился характер заболеваний (раньше основной причиной смертности были инфекционные заболевания, теперь это сердечно-сосудистые, хронические заболевания). Китайцы стали жить дольше, их численность заметно выросла; сейчас в Китае проживает более 1,4 млрд человек2 (cм. граф. 1).

График 1. Численность населения КНР в период с 1950 по 2021 гг. (10 000 чел.).

Graph 1. Population of the PRC from 1950 to 2021 (in 10,000 people).

Cоставлено по: [2].

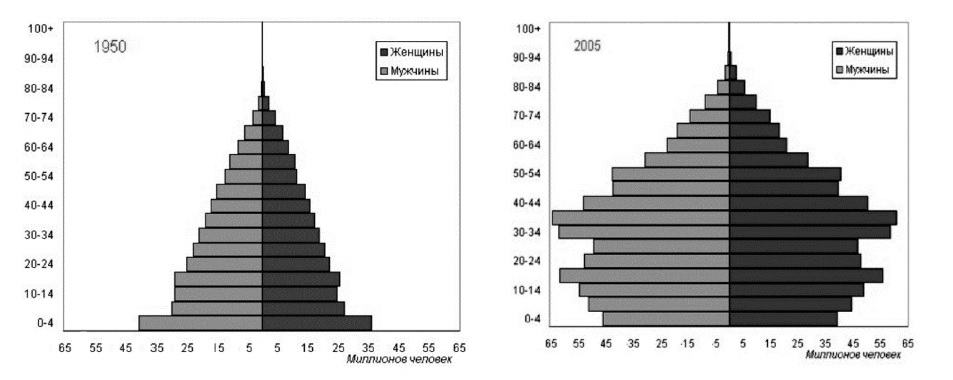

Важно отметить изменения в половозрастной структуре китайского населения (cм. граф. 2) - из-за увеличения средней продолжительности жизни вырос удельный вес населения в возрасте 65 и более лет. В 1950 г. наметился перевес числа молодых мужчин (моложе 60 лет), которые затем старели и выходили на пенсию.

Как известно, период проведения политики реформ и открытости был ознаменован довольно жесткой демографической политикой «Одна семья - один ребенок». К началу XXI в. её результаты стали очевидными: если пирамида 1950-х гг. имела довольно широкое основание, что свидетельствовало о быстром росте населения, то возрастно-половая пирамида 2005 г. характеризуется его резким сужением (рождаемость ограничилась). Ярко обозначился перевес мужской части населения: на 116 мальчиков в возрасте до 5 лет приходится 100 девочек. Это также относится к следствиям демографической политики - предпочтение при рождении отдавалось сыновьям, т.к. они, будучи взрослыми, с большей легкостью могли оказывать необходимую помощь пожилым родителям. Данный гендерный дисбаланс сохраняется, что сказывается на темпах естественного прироста населения Китая из-за нехватки женщин.

График 2. Демографические пирамиды Китая в 1950 и 2005 гг.

Graph 2. China’s demographic pyramids in 1950 and 2005.

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

>>>> (accessed 06.02.2022)

Проблема старения населения в КНР, согласно прогнозам, со временем станет ещё острее. Это явление выливается в увеличение финансовой нагрузки на экономику, нехватку рабочей силы. В этой связи политика ограничения рождаемости в Китае была дважды пересмотрена - в 2015 г. семьям разрешили заводить двоих детей, а с 2021 г. супружеским парам стало позволено иметь уже троих детей.

Проблема быстрорастущего пожилого населения не может быть решена за пару лет. Потребуется несколько десятилетий, чтобы половозрастная структура приобрела сбалансированный характер. На сегодняшний день на содержание этой группы населения требуются колоссальные ресурсы, что оказывает огромное давление на бюджет, пенсионную систему и систему здравоохранения: не хватает специалистов, необходимой инфраструктуры.

Указанные проблемы красноречиво свидетельствовали о необходимости проведения реформ в области здравоохранения. Кроме того, в 2002-2003 гг. страна столкнулась с серьезной эпидемической угрозой в лице «тяжелого острого респираторного синдрома» (более известного как «атипичная пневмония», Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS). Эти факторы в совокупности подтолкнули страну к содержательной трансформации системы здравоохранения.

РЕФОРМИРОВАНИЕ КИТАЙСКОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

План реформ разрабатывался в течение нескольких лет, он был опубликован в 2009 г. и содержал следующие задачи:

- внедрение общедоступного медицинского страхования;

- увеличение финансирования отрасли со стороны государства;

- совершенствование государственных больниц;

- увеличение заработной платы медицинских работников;

- снижение стоимости лекарственных средств и медицинских услуг [3].

Поскольку данный план должен был быть выполнен к 2020 г., мы можем проанализировать, насколько эффективными были принимаемые правительством меры.

Во-первых, произошли существенные изменения в системе медицинского страхования. Среди важнейших инициатив можно выделить расширение пакета предоставляемых услуг, рост инвестиций, увеличение страховых выплат; запуск программы медицинского страхования для малоимущих (её цель - защита от обнищания из-за непомерных расходов на медицину); замена оплаты по факту оказания услуги новым методом, основанным на категории заболевания. Так, на 2020 г. более 95% населения охвачено программами медицинского страхования; количество лекарств в списке возмещаемых увеличено до 2643; в 2018 г. из фондов медицинской помощи по всему Китаю было потрачено около 42,46 млрд юаней ($6,2 млрд)3 на субсидирование 76,7 млн человек в рамках базового медицинского страхования; специальная система страхования для малоимущих охватила более 1 млрд человек, её услугами воспользовались более 11 млн (из них 60% - сельские жители), выплаты по возмещению расходов превысили 30 млрд юаней ($4,4 млрд).

Во-вторых, интерес для рассмотрения представляет также сфера лекарственного обеспечения. Здесь реформам подверглись отбор, производство, распределение важнейших лекарств; контроль качества; разумное ценообразование; тендеры и закупки; политика нулевой наценки на продажи. Еще одним пунктом стало дальнейшее расширение списка основных лекарств, которые должны быть всегда доступны в учреждениях медицинской помощи. В 2017 г. все государственные больницы отменили наценки на лекарства; список важнейших лекарств был расширен с 307 в 2009 г. до 520 в 2012 г. и до 685 в 2018 г.; в 2019 г. было создано 313 препаратов-дженериков.

В-третьих, необходимо отметить изменения в сфере непосредственного медицинского обслуживания. Здесь основное внимание было направлено на рост инвестиций, укрепление инфраструктуры, расширение кадровых ресурсов (при помощи денежной мотивации, вспомогательных проектов), повышение потенциала (посредством обучения, проведения тренингов); реформу государственных больниц; поощрение создания медицинских альянсов для улучшения координации между учреждениями здравоохранения; развитие частных больниц для увеличения предложения со стороны системы здравоохранения; поощрение телемедицины. В ходе проведения реформ государственные субсидии учреждениям первичной медико-санитарной помощи увеличились (их доля в общих расходах выросла с 12,3% в 2009 до 32,5% в 2018 г.; общее число медицинских работников увеличилось на 7,1% - до 3,9 млн, число терапевтов на 10000 человек выросло с 0,8 до 1,8; более 13 тыс. медицинских учреждений внедрили методы телемедицины.

Наконец, в-четвертых, сама система общественного здравоохранения претерпела изменения в нескольких областях - снижение основных факторов риска для здоровья китайского населения; усовершенствование системы реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения; достижение всеобщей доступности; удовлетворение потребностей в медицине уязвимых групп населения. Отметим, что, согласно плану, базовый пакет предоставляемых услуг может быть расширен местными властями в соответствии с локальными проблемами и уровнем доходов. Были достигнуты следующие результаты: увеличение государственного финансирования и количества финансируемых услуг (с 9 категорий до 14), доступность для всех; сумма, выделяемая в среднем на душу населения, выросла до 55 юаней (в 2009 г. она составляла всего 15 юаней) [10].

Нельзя не отметить успехи Китая по реформированию системы здравоохранения, но говорить о полном преодолении актуальных проблем еще рано. Затраты населения на здравоохранение всё ещё высоки, врачей и больниц не хватает, профессия врача так и не стала считаться престижной и благородной.

ОПЫТ КИТАЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПАНДЕМИИ COVID-19

Пандемия охватила планету невероятно стремительно и повлекла за собой кризис не только в сфере экономики, но и в национальных системах здравоохранения. Практически во всех странах медицинская инфраструктура подверглась максимальной нагрузке, что выражалось преимущественно в нехватке ресурсов (персонала, учреждений здравоохранения, коек в них и др.). Национальные системы здравоохранения большинства стран оказались неподготовленными к пандемии COVID-19, поскольку у многих из них отсутствовал опыт столкновения с инфекционными заболеваниями на протяжении довольно длительного периода [8].

Китайское здравоохранение также столкнулось с ограниченностью ресурсов в системе медицинского обслуживания. Во многих больницах и поликлиниках было устаревшее оборудование, ощущалась нехватка квалифицированные кадров, отсутствовала четкая схема лечения. Усугубляло ситуацию то, что жители городов обращались в крупнейшие больницы, т.к. именно там расположено лучшее оборудование и врачи, но из-за длинных очередей заболевание начало распространяться еще быстрее.

В ответ на рост числа заболевших в Китае, как и во многих других странах, были развернуты временные полевые госпитали. Для этих целей в стране были преобразованы некоторые общественные места (стадионы, выставочные павильоны и др.). Это обеспечило оперативный прием и помощь инфицированным, оптимизировало распределение медицинских ресурсов; позволило снизить нагрузку на больницы.

Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровизации здравоохранения. Стало возможно записаться к врачу онлайн, получить консультацию из дома. Благодаря этому появились интернет-больницы (WeDoc-tor, Alibaba Health) с возможностью предоставления услуг дистанционно, которые вызвали значительный общественный интерес. В начале эпидемии 42,3% больниц по всей стране открыли свои интернет-больницы, что уменьшило поток людей в больницы и оказало влияние на уменьшение числа случаев заражения коронавирусом. Пандемия за короткое время ускорила интеграцию интернет-больниц и других высоких технологий в качестве элемента общественного здравоохранения.

Начиная с 2021 г. в Китае началась массовая вакцинация населения против COVID-19. Вакцины разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm; обе вакцины получили одобрение ВОЗ. Кроме того, Китай в 2021 г. стал лидером мирового рынка вакцин и основным поставщиком этого продукта в развивающиеся страны [12]. На сегодняшний день в Китае вакцинировано 87,4% населения, что является, безусловно, высоким показателем, по сравнению с некоторыми другими странами (ЮАР - 31,8%; Россия - 51,2%; Мексика, Индонезия - 61%; Турция - 62,4%) [15]. Вместе с тем, вспышка «стелс-омикрона» в 2022 г. показала низкую эффективность большинства вакцин против нового штамма и необходимость их постоянного обновления.

Особую роль в борьбе с пандемией в 2020-2021 гг. сыграло введение жестких ограничительных мер. Китай, в отличие от большинства развитых стран, имел за плечами недавний опыт по борьбе с эпидемиями опасных заболеваний («атипичная пневмония» в 2002-2003 гг., «птичий грипп» в 2013 г.). В связи с этим в стране была реализована уже отлаженная схема оперативного реагирования на эпидемическую угрозу.

Прежде всего, это проведение массового тестирования населения. Эта мера проводилась в каждом городе или отдельном районе, где была зарегистрирована вспышка заболевания, даже если число заболевших не превышало десяти. Например, в мае 2020 г. массовое тестирование провели в г. Ухань (население около 11 млн человек), в октябре 2020 г. - в г. Циндао (население 9 млн), а в апреле 2022 г. во время вспышки штамма «омикрон» - в Шанхае (население 26 млн).

Во-вторых, это введение жестких карантинных мер. На начальном этапе пандемии (22 января 2020 г.) провинция Хубэй (население 60 млн человек, крупнейший город - Ухань) была полностью закрыта: был введен запрет на въезд/выезд всех видов транспорта из провинции, а также приостановлено движение общественного транспорта. Вплоть до 25 марта 2020 г. жителям фактически запрещалось выходить на улицы города. Работали только продуктовые магазины, вход в которые разрешался при наличии QR-кода. В 2022 г. после проведения Зимних Олимпийских Игр, несмотря на серьезные ограничительные меры, зафиксирована крупная вспышка коронавируса в Шанхае. В этой связи в мегаполисе также был введен жесткий локдаун (с 28 марта был закрыт район Пудун, с 1 апреля - район Пуси). В июле 2022 г. аналогичные ограничения введены в городе Макао.

В-третьих, это система мониторинга (слежения). Системы видеонаблюдения могут фиксировать местоположение людей без масок и респираторов. Повсеместно в общественных местах установлены сканеры для определения температуры тела. Кроме того, широко распространенное в Китае приложение WeChart (сообщения, игры, покупки) в условиях пандемии стало использоваться дополнительно как «платформа здоровья». Там отображаются QR-коды различной цветовой окраски: зеленый - человек здоров, контактов с COVID-больными не имел; желтые - возможно был контакт с COVID-больным; красный - человек болен COVID-19 [14].

Необходимо понимать, что указанные ограничения могли быть эффективными лишь в случае их добросовестного исполнения. В Китае это стало возможным, в том числе, благодаря особому восточному менталитету. Известно, что для азиатских стран в целом характерен подход «Плыви по течению», который призывает не забывать о вечности в погоне за сиюминутными благами. В контексте борьбы с пандемией COVID-19 китайцы с пониманием отнеслись к необходимости повсеместного использования средств индивидуальной защиты, введению системы QR-кодов, соблюдению режима самоизоляции. Соответственно резкое уменьшение социальных контактов в такой густонаселенной стране помогло избежать столь фатальных последствий пандемии, которые можно было наблюдать в некоторых странах с иным отношением к вводимым ограничениям.

В середине 2022 г. в Китае началась вспышка нового штамма коронавируса (омикрон-штамм), фактически парализовавшая жизнь сначала в Шанхае, Шэньчжэне, а затем и в Макао. Омикрон показал высокую контагиозность и устойчивость к вакцинам. Вместе с тем, смертность от нового штамма ниже по сравнению с предыдущими версиями коронавируса, его симптомы также не такие тяжелые.

В этой связи в мировом сообществе развернулась дискуссия относительно рациональности применения политики «нулевой терпимости» в КНР в сложившихся обстоятельствах. Эксперты ВОЗ считают, что мир мог бы быстрее достичь коллективного иммунитета, если бы власти Китая сменили тактику и позволили бы переболеть своему населению безо всяких ограничений. Их оппоненты утверждают, что опрометчивый отказ от жестких противоэпидемиологических мер в такой стране, как Китай, повлек бы за собой куда более тяжелые последствия для национальной системы здравоохранения.

На наш взгляд, власти стран должны принимать решения в соответствии с актуальной ситуацией, сложившейся в тех или иных регионах. Китай, как показал анализ их системы здравоохранения, несмотря на проводимые реформы, всё ещё имеет серьезный недостаток ресурсов (врачей и медсестер, учреждений, коек и пр.). Вкупе со стареющим населением и несбалансированным региональным развитием политика «нулевой толерантности» в этих обстоятельствах представляется рациональной и оправданной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система здравоохранения Поднебесной уникальна: она начала путь своего становления около 2000 лет назад и сумела, пережив не один раунд реформ, сохранить в себе черты традиционного подхода. Традиционная китайская медицина не потеряла своей актуальности - со стороны населения она пользуется даже бόльшим спросом. Обусловлено это не только характерной для китайцев приверженностью традициям, но и большим доверием к традиционной китайской медицине по сравнению с западным подходом.

Изучение данной проблематики становится ещё актуальнее на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, первые случаи которой были зафиксированы в Ухане в конце 2019 г., после чего началось её стремительное распространение по миру [1]. Вирус нанес ощутимый удар по экономике, парализовал предприятия и сказался на стабильности функционирования мировых систем здравоохранения.

Китай не стал исключением: привычный подход к предотвращению чрезвычайных ситуаций оказался неэффективным. Были выявлены проблемы в области раннего реагирования и мониторинга распространения заболевания, недостаточная обеспеченность квалифицированной рабочей силой, средствами индивидуальной защиты, коечным фондом. Всё это стало причиной роста числа инфицированных на территории страны и за её пределами. Тем не менее китайское правительство смогло быстро провести работу над ошибками и принять жесткие меры, способствовавшие постепенному снижению заболеваемости. Китайскую модель часто приводят в качестве примера успешной борьбы с COVID-19 и новыми инфекционными заболеваниями.

Мутация вируса, распространение его более заразных, но менее смертельных штаммов - всё это порождает бурную дискуссию о целесообразности китайской стратегии «нулевой толерантности». В статье мы продемонстрировали, что, несмотря на обширные реформы системы здравоохранения, наблюдается серьезная нехватка ресурсной базы. В условиях вспышки нового штамма коронавируса, указанные недостатки китайской системы здравоохранения могли бы принести куда больший ущерб, чем политика «нулевой толерантности», последовательно реализуемая китайскими властями.

Библиография

- 1. Carvalho T., Krammer F., Iwasaki A. 2021. The first 12 months of COVID-19: a timeline of immunological insights. Nature Reviews Immunology. № 4, pp. 245-256.

- 2. China Statistical Yearbook 2021. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexeh.htm (accessed 06.02.2022)

- 3. Dai C.T., Duchâtel M. 2009. New Reforms to the Health System. China perspectives. № 79, pp. 108-111.

- 4. Hesketh T., Zhu W.X. Health in China: traditional Chinese medicine: one country, two systems. Bmj. 1997. Vol. 315. № 7100, pp. 115-117.

- 5. Ho B., Tsai T. 2004. The Chairman and the Coronavirus. Harvard International Review. № 4, p. 29.

- 6. Johns Hopkins University. Coronavirus Recourse Center. https://coronavirus.jhu.edu/map.html (accessed 20.03.2022)

- 7. Li L., Chen Q., Powers D. 2012. Chinese healthcare reform: a shift toward social development. Modern China. Vol. 38. № 6, p. 631.

- 8. Narain J.P., Dawa N., Bhatia R. 2020. Health System Response to COVID-19 and Future Pandemics. Journal of Health Management. Vol. 22, Issue 2.

- 9. Sun S. et al. 2021. COVID-19 and healthcare system in China: challenges and progression for a sustainable future. Globalization and Health. Vol. 17. № 1, pp. 1-8.

- 10. Tao W. et al. 2020. Towards universal health coverage: lessons from 10 years of healthcare reform in China. BMJ global health. Vol. 5. № 3, pp. 6-8.

- 11. World Bank World Development Indicators. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?end=2019&locations=CN& start=1960&view=chart (accessed 05.02.2022)

- 12. Губина М.А. Пандемия COVID-19 как драйвер развития мирового рынка вакцин. Шестой международный экономический симпозиум - 2022. Редколлегия: О.Л.Маргания, С.А.Белозеров и др. Санкт-Петербург, 2022.

- 13. Губина М.А. Современные модели здравоохранения: опыт развитых стран. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2008. № 1.

- 14. Пехтерева Е.А. Реформирование системы здравоохранения Китая и развитие рынка медицинских услуг в период пандемии COVID-19. Экономические и социальные проблемы России. 2021. № 2.

- 15. Our World in Data COVID-19 dataset. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL (accessed 20.06.2022)