- Код статьи

- S032150750020173-2-1

- DOI

- 10.31857/S032150750020173-2

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск №5

- Страницы

- 61-69

- Аннотация

Автор, работавший в разные годы в Объединенной Республике Танзания, делится своим воспоминанием о встрече с Дж.Ньерере (1922-1999) в январе 1966 г. и впечатлениями о нем спустя почти пятнадцать лет.

- Ключевые слова

- Джулиус Ньерере, Танзания, суахили, АПН, средства массовой информации

- Дата публикации

- 17.05.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 11

- Всего просмотров

- 913

Джулиус Ньерере… Это имя я впервые услышал более шестидесяти лет назад - в 1960 г., когда поступил в Институт восточных языков (ИВЯ) при МГУ1 на кафедру африканистики, где изучал суахили - первый из африканских языков, которые начали преподавать в МГУ.

По окончании V курса - в июне 1965 г. - меня и моего товарища по группе суахили Владимира Овчинникова направили на Занзибар переводчиками суахили в помощь советским военным советникам, прибывшим туда в марте 1964 г. - через два месяца после Занзибарской революции 12 января 1964 года, свергнувшей султанский режим.

Здесь, на островах, мне впервые удалось увидеть президента Танзании. В январе 1966 г. занзибарцы готовились отмечать 2-ю годовщину революции. Было объявлено, что на празднование прибудет президент Танзании Джулиус Ньерере, который совершит поездку по стране.

Так совпало, что в те январские дни Занзибар посетила делегация Комитета молодежных организаций (КМО) СССР. Ее возглавлял Дмитрий Тулаев - заместитель зав. сектора Африки КМО. Он обратился в Генконсульство СССР на Занзибаре с просьбой оказать содействие с переводчиком на суахили, обосновав ее тем, что к иностранным гостям занзибарцы относятся куда лучше, если в составе делегации есть переводчик суахили - официального языка на Занзибаре (до революции был английский). Мне разрешили сопровождать наших гостей.

Занзибарцы организовали поездку делегации КМО СССР в Макундучи (на юге острова) в тот же день, когда этот поселок посетил и Дж. Ньерере. На машине консульства мы отправились туда пораньше. Вблизи Макундучи, вдоль дороги, украшенной прикрепленными к пальмам танзанийскими государственными и партийными флагами и «растяжками» с разноцветными бумажными гирляндами, уже собирались местные жители. Они приветствовали и нашу делегацию, и других гостей, направлявшихся на встречу с президентом.

Надолго остался в памяти прием, оказанный Дж. Ньерере. Его ждали тысячи жителей Макундучи и окрестных деревень. Толпа возликовала, едва увидев приближавшийся небольшой президентский кортеж и в головной машине с открытым верхом - Ньерере, приветливо помахивавшего встречавшим. Стоял невообразимый шум, люди танцевали и пели; особенно выделялись голосистые, заливистые занзибарки - своим «улюлюканьем» (это трудно передать словами - надо было слышать!). Для нихэ то был праздник.

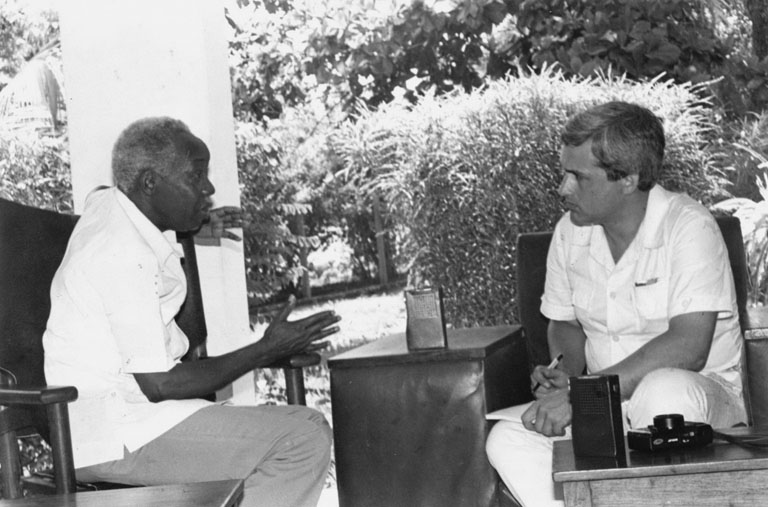

Фото 1. Джулиус Ньерере в Макундучи, январь 1966 г. Фото из архива автора.

Из машины в элегантном светло-сером костюме «сафари» вышел моложавый, несмотря на свои 44 года (возраст немалый для танзанийца), человек с редкой-редкой проседью, высоким лбом, небольшого роста, худощавый и очень подвижный. Он легко взбежал на постамент, сооруженный из досок и обернутый национальным флагом Танзании. Ньерере жестами призвал к тишине и начал выступать. Но первые же его слова «потонули» в возгласах из толпы, вызвали бурю восторга, и организаторам встречи стоило немалого труда и времени угомонить собравшихся.

Не вспомнить, о чем говорил Джулиус Ньерере на этом митинге. Но в памяти осталось, КАК он выступал. Это была не речь, а беседа с людьми - никаких лозунгов или призывов, политических заявлений, наказов или нравоучений. Ньерере «держал» аудиторию, которая внимала каждому его слову, но нередко и прерывала восторженными выкриками.

Выступление президента длилось недолго, не более получаса. Десятки жителей мгновенно обступили Ньерере, его охранники - местные полицейские (два-три человека) - не препятствовали этому. Наша делегация находилась поблизости, и я стал свидетелем общения президента с народом - ему задавали какие-то вопросы, он с улыбкой на лице отвечал, вел себя непринужденно, без намека на важность своей персоны (см. фото 1).

«SHIKAMOO, MZEE!»

Ньерере был весьма приветлив и с иностранными гостями. Их было немного - представители немногочисленного на островах дипкорпуса. Покидая Макундучи, с кем-то из них он обменялся рукопожатием, кое с кем оживленно беседовал. Не обошел вниманием и делегацию КМО.

Когда он приблизился к нам, мне удалось обменяться с Ньерере парой фраз: «Shikamoo, mzee!» - произнес я. Слегка удивившись, он сказал в ответ: «Marahaba». Это традиционные для танзанийцев уважительное приветствие или обращение к старшему по возрасту (мне было 23 года, и я годился Ньерере в сыновья) и ответ на него. В буквальном переводе - «Припадаю к ногам2 [твоим], уважаемый!» - и ответ «Ладно» (или «хорошо»).

Видимо, знание такой языковой «тонкости», да еще с «занзибарским» произношением (а оно «мягкое», чем и отличается от более «жёсткого» у танзанийцев на континенте, не говоря уже о кенийцах), и вызвало некоторое удивление у Ньерере. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Этому в ИВЯ на уроках «разговорного суахили» научил нас «носитель» языка - Хассан, племянник последнего султана Занзибара, студент одного из медицинских вузов Москвы. Его нашла и привела к нам наш педагог Нелли Владимировна Громова.

Но вернемся к Mwalimu Джулиусу Ньерере. Именно так - «Учитель» - стали называть его танзанийцы в конце 1960-х - начале 1970-х гг. В передачах на радио, в танзанийской печати его нередко именовали «учитель Ньерере», порой опуская слово «президент». Танзанийский народ «присвоил» ему это звание, он заслужил его и оправдывал вплоть до кончины своей многолетней деятельностью на благо соотечественников и страны.

Поделюсь некоторыми впечатлениями о нем, которые всплывают в памяти о том времени, когда я вновь оказался в Танзании в конце 1977 - начале 1978 гг. как стажер, а затем в 1978-1982 гг. - уже в качестве заведующего Бюро Агентства печати «Новости» (АПН).

Бюро АПН находилось в престижном районе Дар-эс-Салама, на Малик Роуд, 17, по соседству с Daimond Jubilee Hall - крупнейшим в столице конференц-зданием, где проходили партийные съезды, устраивались собрания общественности по случаю тех или иных знаменательных дат, концерты приезжавших в страну зарубежных артистов и т.д.

Нашу виллу-офис отделяла от него лишь невысокая, чуть выше человеческого роста, каменная с «окошками» ограда - обзор был прекрасный. Здесь, в Daimond, часто выступал Дж.Ньерере. Мне как иностранному журналисту не раз доводилось присутствовать на его выступлениях.

За истекшие после моей первой встречи с ним на Занзибаре годы Ньерере мало изменился, разве что седины стало поболее. Не изменились ни манера поведения, ни отношение к окружающим - без какого-либо чиновничьего налета. Всегда выступал «без бумажки», легко переходил от одной темы к другой. Говорил доступным для рядового танзанийца языком - будь то по вопросам внутреннего развития страны или касаясь африканских или международных проблем.

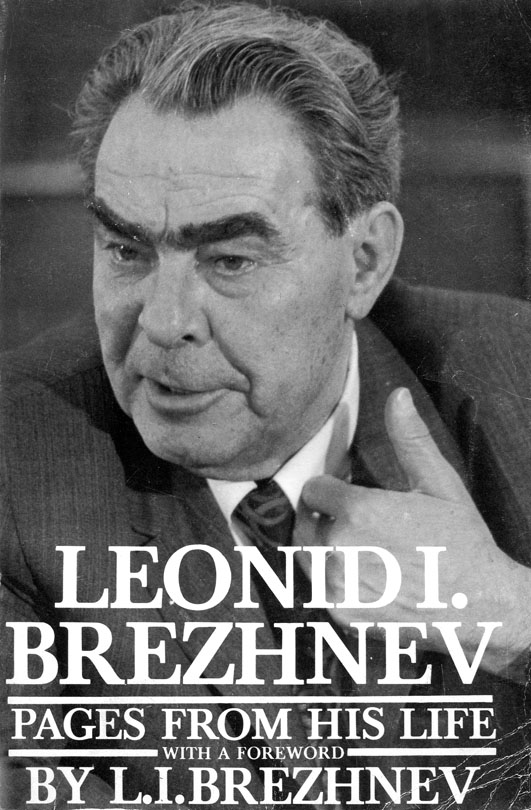

Фото 2. Интервью Джулиуса Ньерере (справа - В.Федорович). Дар-эс-Салам, март 1986 г. Фото из архива В.Г.Фелоровича.

Не раз присутствовал я и на пресс-конференциях Дж.Ньерере - как правило, на просторной веранде в президентском дворце. Любопытно, но досмотр приглашенных журналистов никогда не проводился. На первой из них для меня я обратил внимание на белую седовласую женщину, которая сопровождала Ньерере. Как удалось выяснить у Валерия Липнякова, тогда 1-го секретаря (а потом советника, советника-посланника) Посольства СССР в Танзании, это была Мэри Викен, англичанка, его личный секретарь и, по сведениям наших дипломатов, его спичрайтер. Он ценил ее с тех пор, как она оказалась в его окружении еще в начале 1960-х гг. Более того, Мэри Викен была членом правящей и единственной в те годы партии ТАНУ (Танганьикский африканский национальный союз3) чуть ли не с момента ее создания. Видимо, она была помощником и советником Ньерере и в партийных делах.

Темы пресс-конференций, разумеется, оглашались заранее. Вступительное слово президента занимало немного времени, и он же сам приглашал журналистов задавать вопросы. Слушать его было интересно. Он с легкостью парировал те или иные «каверзные» вопросы, нередко в шутливой форме, вступал в полемику и был серьезен, когда этого требовало содержание других. Ньерере заметно оживлялся, если журналисты «выходили» за рамки оговоренной повестки и затрагивали «танзанийские» дела. Он был реалистом, давая оценку тем или иным внутренним проблемам, но в ответах его звучал оптимизм.

Пресс-конференции проходили деловито, без всякой спешки. Хозяин дворца не торопил журналистов. И лишь убедившись, что вопросы исчерпаны, Ньерере, поднявшись с кресла, с хитринкой в глазах, улыбаясь, просил их «не забыть» прийти на очередную встречу с ним. На моей памяти «забыть» не получалось - харизма и обаяние Mwalimu притягивали к себе, он был интересен, этот яркий человек4.

…За годы моей работы в Танзании мне не доводилось брать интервью у Ньерере в связи с теми или иными событиями в жизни его страны или её внешней политики, правда, и задачи такой АПН передо мной не ставило. Более удачливым оказался В.Федорович - зав. Бюро АПН в Танзании в 1986-1988 гг. (в 1979-1981 гг. он был моим помощником в Бюро; тоже выпускник ИСАА с языком суахили 1969 года) (см. фото 2). Приведу его воспоминание:

…Был март 1986 года. Совсем недавно в Москве закончился 27 съезд КПСС. И надо было информировать Агентство о реакции за рубежом, в том числе в африканских странах, на это событие. Мвалиму до этого встречался с советским журналистом аж в 1974 году. Наше посольство направило в канцелярию Ньерере запрос на интервью советского корресподента, и «добро» было получено.

Со мной на встречу хотели отправиться корреспонденты ТАСС и Гостелерадио в Танзании, но танзанийцы им отказали. В резиденции встретил меня человек из администрации президента, провел в беседку, разместил. Минут через 5 пришел Мвалиму. Беседу я начал с традиционного «Shikamoo, mzee». Потом извинился перед ним за то, что суахили у меня недостаточно свободный, попросил вести интервью на английском. Продолжалось все около получаса… По моим ощущениям, Мвалиму относился к СССР неплохо.

A фото сделали ребята из «ШИХАТЫ»5, на следующий после интервью день опубликовали его в правительственной «Дейли Ньюс» и партийной «Ухуру»…

«URUSI LEO», СОВЕТСКАЯ ГАЗЕТА НА СУАХИЛИ

С 1968 г. Бюро АПН в Танзании приступило к изданию в Дар-эс-Саламе еженедельной газеты на суахили «Urusi Leо». В Москве, в отчетах «наверх», в Международный отдел ЦК КПСС и в МИД, ее именовали «СССР сегодня», но в дословном переводе, конечно же, это «Россия (Urusi) сегодня». Аббревиатура «СССР» на суахили возможна - JJKK, но для танзанийского читателя это - абракадабра!

Инициатором издания этой газеты (разумеется, по согласованию с посольством и другими «инстанциями» в Москве) был Эдуард Павлович Рябцев (1935-2020), заведующий Бюро АПН в Танзании, приступивший к работе в Дар-эс-Саламе в конце 1967 г. А его жена - Нина Фёдорова (1935-2017) - стала его главным помощником. Выпускница кафедры африканистики ЛГУ, она хорошо знала суахили, с 1957 г преподавала его в МГИМО, потом в УДН им. Патриса Лумумбы (РУДН), с 1965 г. - старший преподаватель, доцент кафедры африканистики ИВЯ/ИСАА МГУ, автор первого в СССР/России учебника по языку суахили.

Нину Федорову я помнил еще по Занзибару. Она проходила стажировку в Дар-эс-Саламском университете и в августе 1965 г. побывала на Занзибаре, где мы и встретились.

Эдуард Павлович рассказывал мне, что тираж «Уруси Лео» сначала составлял 2000 экз., но год от года увеличивался. И уже к середине 1970-х достиг 25 тыс. Наша газета распространялась бесплатно и печаталась в издательстве газеты «Uhuru» («Свобода») - органа правящей партии ТАНУ (в 1974 г. была переименована в Chama cha Mapinduzi - CCM6, ЧЧМ, Революционная партия).

Конечно же, это издание - газета «Urusi Leo», как и другая печатная продукция АПН, - было пропагандистским, рассказывавшим о достижениях СССР, его внутренней и внешней политике, о связях Советского Союза с африканскими странами. Четыре полосы из 16 (а иногда и больше) готовились силами сотрудников Бюро АПН, и эти материалы были максимально приближены к танзанийским реалиям. Например, мы рассказывали о советских учителях и врачах, работавших в разных уголках страны, о танзанийцах - выпускниках советских вузов, о сотрудничестве двух стран в области культуры и т.д. Постоянными авторами на страницах «Уруси Лео» выступали руководители и сотрудники советских учреждений в Танзании - ВАО «Международная книга», «Совэкспортфильма», корпунктов ТАСС и Гостелерадио, аппаратов торгового и экономического советников при Посольстве СССР.

Столь подробно говорю об этом лишь потому, что вопрос о выпуске советской газеты на танзанийской земле, который на начальном этапе обсуждался, конечно же, по дипломатическим каналам, окончательно был решен - я убежден в этом - на президентском уровне, по крайней мере, был согласован с Джулиусом Ньерере - лидером страны и партии. Иначе трудно себе представить, чтобы иностранная газета печаталась в партийном издательстве, поступала в городские и сельские школы и использовалась там как учебное пособие - свидетельствую об этом как очевидец: в поездках по стране побывал в некоторых школах и видел в руках учеников нашу газету.

Бюро ежемесячно получало десятки писем от учеников и студентов, да и просто от читателей разных возрастов - «география» их адресов была обширной (а мой сын Артём смывал марки с них в свою коллекцию). Многие интересовались, как получать «Urusi Leo» на постоянной основе; кто-то присылал стихи собственного сочинения с просьбой опубликовать их; нередко читатели делились своими заботами, просили помочь в решении каких-то вопросов.

Просматривая эти письма, я заметил, что ни разу, ни в одном из них никто из наших «респондентов» и словом не обмолвился, что газета «чужая». «Urusi Leo» доходила до читателей. Танзанийцы считали ее «своей». К этому добавлю, что в годы моей работы в Дар-эс-Саламе в ежегодном справочнике Министерства информации Танзании - «Press Directory», в разделе «периодика», наша газета из года в год занимала первую строчку в списке и третью - среди всех печатных изданий в стране, уступая первенство партийной «Uhuru» и правительственной «Daily News».

«История» с «Уруси Лео» - лишь небольшой штрих к портрету Дж. Ньерере и к его отношению к нашей стране. Кстати, как позднее рассказал мне Валерий Липняков, не раз сопровождавший посла СССР на аудиенциях с Ньерере, на одной из встреч он сказал: «Хорошая газета». Из уст президента страны такая оценка дорогого стоит!

В те годы ни в одной из стран Черной Африки, где работали Бюро АПН, числом более 20, организовать выпуск подобных изданий (точнее, получить разрешение) не удалось.

Увы, осенью 1991 г., после известных событий в нашей стране, выпуск «Уруси Лео» был прекращен, а в декабре 1991 г. Бюро АПН в Танзании было закрыто по распоряжению из Москвы. Чуть позже в Танзании закрылись корпункты ТАСС, Гостелерадио, журнала «Азия и Африка сегодня», представительства «Международной книги» и «Совэкпортфильма», прекратились рейсы «Аэрофлота» (дважды в неделю) по маршруту Москва - Дар-эс-Салам - Москва, которые начались еще в 1967 г. Эта «волна» прокатилась по всему континенту южнее Сахары - последним прекратило работу Бюро АПН в ЮАР - в 2002 г., а перед этим - в 2001 г. - в Нигерии.

Приведу еще одно свидетельство дружеского отношения Джулиуса Ньерере к Советскому Союзу.

КНИГА О БРЕЖНЕВЕ… В ТАНЗАНИИ!

В конце ноября 1980 г. посол CCCР в Танзании Ю.А.Юкалов сообщил, что в середине декабря по приглашению Революционной партии страну посетит делегация КПСС, и добавил, что танзанийцы готовы принять её в связи с 20-летием установления дипломатических отношений между СССР и Танзанией (11 декабря 1961 г. были установлены дипотношения с Танганьикой).

Делегация прибыла 16 декабря во главе с П.И.Манчхой, зав. сектором Африки в Международном отделе ЦК КПСС. В нее входил и А.Ю.Урнов7. Именно благодаря Урнову, начиная с 1974 г. и вплоть до отъезда в Танзанию, я не раз привлекался переводчиком суахили для работы с партийными делегациями из Занзибара и континентальной части Танзании, посещавшими нашу страну по приглашению ЦК КПСС.

Повстречавшись с членами делегации в посольстве, я узнал от них, что в переговорах с танзанийцами наша сторона высказала пожелание издать в Танзании книгу «Л.И. Брежнев. Страницы жизни» на английском языке.

Все дело было в том, что издание книги о советском лидере за рубежом задумывалось в Москве как одна из «составляющих» масштабной пропагандистской кампании в преддверии предстоявшего в феврале 1981 г. XXVI съезда КПСС, призванной привлечь к этому событию внимание мировой общественности. Она уже появилась в большинстве соцстран и даже в некоторых странах на Западе, причем достаточно большими тиражами. Пропагандистская кампания разворачивалась и раскручивалась, но особенно - в «третьем мире». Не был обойден вниманием и Африканский континент.

Но из беседы с Урновым я понял, что, несмотря на усилия его сектора, цель - издание книги в африканских странах, куда как более лояльных в те годы Советскому Союзу, чем Танзания, например, в Египте, Анголе или Мозамбике, так и не была реализована.

Перед отъездом делегации КПСС в Москву меня вызвал посол Ю.А.Юкалов и спросил, возможно ли напечатать эту книгу в типографии, где печаталась и наша «Уруси Лео», - в типографии партийной газеты «Uhuru». В тот же день, побывав там, я сообщил Юкалову, что можно. И задал ему вопрос о тираже: «Трех тысяч экземпляров будет, пожалуй, достаточно», - ответил Юрий Алексеевич. На том и порешили.

Много времени и усилий было потрачено на вычитку набранного в типографии текста. В этой работе участвовали и некоторые молодые дипломаты посольства, переводчики из группы советских военных специалистов, работавших в Танзании, и я с В.Федоровичем (он прекрасно владел английским!).

Мы обнаруживали массу ошибок и опечаток. Всё исправленное нами отправляли в типографию. В новом наборе текста - иногда все те же, но и другие опечатки и ошибки! И так повторялось не раз. Дело затягивалось. Здесь я, признаться, сообразил - нашу работу надо срочно отправлять в Москву, там справятся и вышлют готовые для печати пленки с текстом. Об этом доложил послу Юкалову, и он согласился.

Важная деталь в книге - цветная обложка с фотографией Л.И.Брежнева. Она печаталась в одном из цехов типографии «Uhuru», предназначенном для выпуска исключительно партийных документов, - «чужих» туда не пускали категорически. Этот цех был оснащен новейшим по тому времени оборудованием для многоцветной печати, которого не было - я выяснял - ни в одной другой типографии в городе.

Я был хорошо знаком с главным редактором «Uhuru» - назначенцем президента страны: он - уроженец Занзибара, а я работал на Занзибаре, когда тот был еще мальчишкой. Получил я «допуск» в спеццех.

Самой сложной оказалась работа по выводу цветных обложек нужного качества. Выяснилось, что до моего прихода в этот цех никто на нем еще не работал, - иначе не сидел бы я часами по вечерам рядом с типографчиком, отбраковывая одну за другой негодные по цветовой гамме обложки с Брежневым.

Я «отслеживал» каждый экземпляр, отбраковывал один, другой… А время поджимало - к печати книги приступили в начале февраля 1981 г., и съезд КПСС вот-вот начнется! Удалось-таки выбрать пару десятков обложек приличного качества.

Мы успели! 23 февраля, до открытия съезда КПСС, на ТУ-154 рейсом «Аэрофлота» в Москву было отослано некоторое количество экземпляров этой книги.

Спустя несколько дней после отправки «срочного» груза пришла из Москвы порция наших газет (получали рейсами «Аэрофлота» дважды в неделю). В одном из номеров «Правды» я прочитал обширный «подвал» на первой полосе. Заголовка не помню. Воспроизвожу по памяти, но близко к тексту, некоторые строки: «Дар-эс-Салам. Корр. ТАСС. - Накануне XXVI съезда КПСС в столице Танзании большим тиражом вышла из печати на английском языке книга «Л.И. Брежнев. Страницы жизни» c его предисловием - «К африканскому читателю». …Это стало событием для танзанийской общественности…» и т.д.

Советскому читателю внушалась мысль, что издание в Танзании книги о Брежневе - чуть ли не инициатива самих танзанийцев. Что было о-о-очень далеко от правды, ибо я - свидетель тому: из типографии на адрес моего Бюро пришла проформа-инвойс - чек на оплату типографских расходов на весьма приличную сумму. Я - к послу: «У моего Бюро таких денег нет, в АПН в Москве - тоже», и передал ему этот документ.

Книга «L.I. Brezhnev. Pages From His Life. Dar es Salaam, 1981» оказалась единственной, изданной в странах Тропической Африки! При всем при этом полагаю, что наверняка разрешение на издание книги о Брежневе в Танзании поступило «сверху», по меньшей мере, из канцелярии президента Танзании Дж.Ньерере. Свою лепту внесло и наше посольство в этой стране.

Что можно сейчас сказать об этой книге, которая вышла уже в годы нараставшего кризиса в партийно-государственной верхушке СССР, в годы прогрессировавшей болезни Л.И.Брежнева? Мы выполняли тогда свой пропагандистский долг - и, должен сказать, достаточно эффективно. Не наша вина - уход новой России из Африки в 90-е годы прошлого века. И каких невероятных усилий и расходов стоят теперь наши попытки «вернуться» в Африку.

…Позже я работал зав. Бюро АПН в соседней Уганде (1985-1990), как корреспондент АПН неоднократно выезжал в Руанду и Бурунди. В начале 2000-х был первым секретарем в российском посольстве в Эфиопии. И все же наиболее яркие впечатления у меня остались от Танзании, танзанийцев и великого сына своего народа - Мзее Мвалиму Джулиуса Камбараге Ньерере.

КОНЧИНА НЬЕРЕРЕ И НАШИ СМИ

О его кончине я узнал, можно сказать, случайно.

…14 октября 1999 года, вечер, еду в машине с работы. Путь недальний, но пробки вокруг… Наобум включил радио. Попал на волну «Радио Свобода». Вдруг в блоке новостей слышу: «Сегодня в Лондоне скончался Джулиус Ньерере…». Тут же переключился на «наши» FM-станции - а там «тишина»... Вернувшись домой, я стал отслеживать вечерние и ночные новостные программы по телевизору вперемежку с радио. Все напрасно, словно и не было никогда этого человека! Подумал - быть может, я что-то пропустил и завтра утром в новостях что-то скажут? Но нет…

Я был в шоке! И, честно сказать, стало «обидно за державу».

Мысленно задавал себе вопросы: «Как же так? Политический деятель всеафриканского масштаба в течение более трех десятилетий, один из инициаторов создания Организации африканского единства и лидеров Движения неприсоединения, президент страны, внесшей огромный вклад в поддержку национально-освободительного движения на континенте, земля которой была базой подготовки борцов против колониализма и расизма (например, в Морогоро, где я не раз встречался с чернокожими и белыми членами Африканского национального конгресса), сыграл решающую роль в объединении Танганьики и Занзибара (1964 год) - первого и единственного на Африканском континенте союза двух государств (которому уже более 60 лет!), наконец, руководитель дружеской СССР страны…И о нем ни слова?».

Ведь прошло лишь 9 лет, как Ньерере отошел от активной политической деятельности, а пятью годами ранее (в 1985 г.) он добровольно подал в отставку (редчайший для Африки случай и поныне!) с поста президента.

Первым делом на следующий день, придя на работу, по справочной МИД узнал имя посла - Эва Нзаро - и телефон Посольства Танзании в Москве.

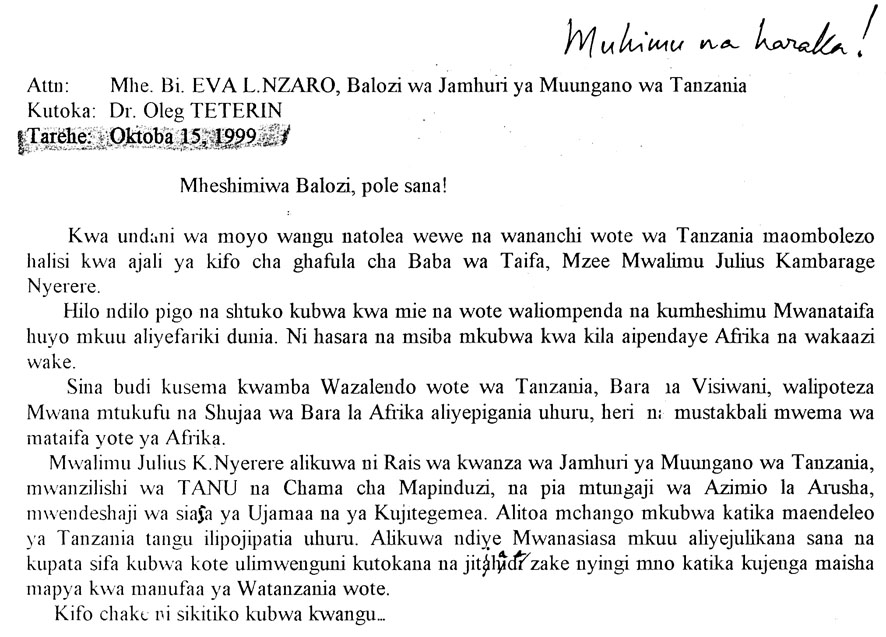

Звоню (говорил на суахили), назвал себя и кто я (тогда занимал должность зам. начальника Отдела печати Министерства по делам СНГ), выразил сотрудникам посольства сочувствие в связи с постигшей Танзанию утратой, спрашиваю номер факса - говорю, что хотел бы направить личные соболезнования по поводу кончины Ньерере. На том конце провода оживились, задали еще какие-то вопросы. Получив номер факса, я приступил к работе - писал на имя посла, конечно, на суахили.

Предлагаю читателям фрагмент моего послания (сохранил в своем архиве):

Wako mwaminifu

Dr. Oleg Teterin,

Wizara ya Jumuia ya Nchi Huru (CIS), Shirikisho la Urusi

Пришлось приложить некоторые усилия, подбирая из памяти нужные слова, а их на суахили немало. Текст моего послания занял полную страницу; в нем я упомянул и о том, как, когда и где встречался с Ньерере. Указал свою должность, служебный телефон и дату - 15 октября 1999 г., наверху страницы приписал от руки «Muhimu na haraka!» («Важно и срочно!»). В постскриптуме просил посла извинить за допущенные, возможно, ошибки, ибо уже почти 10 лет практики на суахили не имел.

Спустя минут 10-15 после отправки факса раздается звонок. Звонила… посол Танзании в Российской Федерации Эва Нзаро! Выразив благодарность за соболезнования, она сказала, что немедленно переправит мое письмо в МИД, в штаб-квартиру Революционной партии и в Министерство информации Танзании.

...В январе 2000 г. в конференц-зале Института Африки РАН состоялась научная конференция, посвященная памяти Дж.Ньерере. Среди выступавших была и посол ОРТ в России Эва Нзаро. Свой доклад она начала на хорошем русском языке - оказалось, что училась в Ленинграде. В перерыве я подошел к ней, назвал себя. Эва Нзаро, вспомнив меня, еще раз поблагодарила за соболезнования.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ДЖ. НЬЕРЕРЕ СЕГОДНЯ

Наши СМИ о нем «забыли». Но российские ученые-африканисты отдают должное лидеру Танзании и посвятили ему немало своих исследований.

В 2002 г. по итогам упомянутой выше научной конференции Институт Африки РАН выпустил книгу «Джулиус Ньерере: гуманист, политик, мыслитель». В ней, в частности, особый интерес, на мой взгляд, представляют воспоминания советских дипломатов. Например, советника А.М.Глухова (1925-2016), работавшего в Танзании в 1968-1973 гг., о позиции Ньерере по Чехословакии в 1968 г., довольно жесткой в отношении Москвы, в его докладе на этой конференции - «Август 1968. Жаркое лето в Дар-эс-Саламе. К политическому портрету Джулиуса Камбараге Ньерере».

Из воспоминаний А.М.Глухова:

...Президент Дж. Ньерере встретил официально и сдержанно. Он молча выслушал сообщение Г.Е.Самсонова (советника Посольства СССР, посол А.М.Тимощенко был в отпуске. - О.Т.) и холодно поблагодарил его. Казалось, президент не находит подходящих слов для ответа. Можно было догадываться, что он шокирован действиями Советского Союза в отношении Чехословакии и испытывает некоторую трудность перед небходимостью высказывать свое нелицеприятное мнение... Дальнейший ход встречи это подтвердил. Говоря медленнее, чем обычно, и как бы подбирая выражения, Дж. Ньерере начал с того, что выразил сочувствие Самсонову, заметив, что ему приходится выполнять трудное поручение своего правительства, доказывая правомерность действий, которые в действительности не являются таковыми. Раздельно выговаривая слова, он отметил, что Танзания твердо стоит на позициях строгого соблюдения Устава ООН, в частности его главного принципа - невмешательства во внутренние дела других государств.., подчеркнув, что этот принцип должен неукоснительно соблюдаться всеми государствами без исключения, в том числе великими державами... В заключение, президент выразил сожаление, что не может согласиться с приведенными объяснениями и доводами, несмотря на все уважение и дружеские чувства, которые испытывает танзанийский народ к Советскому Союзу....

В этой же связи Валерий Николаевич Липняков (1941-2015, его я упоминал выше). посол России в Эфиопии (1999-2005 гг.), вспоминая о событиях в Чехословакии, рассказывал мне в Аддис-Абебе:

22 августа 1968 года, на следующий же день после известия о вводе в Чехословакию войск Варшавского договора... Нет! Для танзанийцев - советских войск! К посольству СССР двинулась толпа протестующих, обстановка была очень тревожной. Без согласия «сверху» этого никогда бы не произошло...

Своими впечатлениями от встреч с президентом Танзании поделился в своем выступлении на этой конференции - «Время Ньерере (памяти первого президента Объединенной Республики Танзания)» и В.А.Устинов (р. 1925 г.), посол СССР в этой стране в 1969-1972 гг.

Приведу такие его слова о Ньерере:

...Худощав, среднего роста, с живыми умными глазами... Мвалиму оказался улыбчивым, контактным человеком, проявляющим интерес ко всем и ко всему, с хорошим чувством юмора... Но что меня поразило больше всего - это критическая оценка своих сограждан. Уверен, говорил он, что американцы полетят в космос, а, может быть, и на Луну, русские полетят в космос и на Луну, а танзанийцы в обозримом будущем никуда не полетят. Мы должны бежать, тогда как другие народы могут спокойно идти. Но наши граждане не хотят этого, они ленивы. И даже не столько ленивы, сколько условия их жизни не позволяют им достичь подобных высот. Они никуда не полетят.

Даже при поверхностном знакомстве с ним бросались в глаза образованность и тот особый род настоящего воспитания, который позволяет держаться с естественной, а не наигранной простотой. Добавьте к этому природное чувство юмора, и вам, наверное, станет ясно, сколь приятное впечатление произвел на меня этот человек.

Очень точные наблюдения нашего посла, а его впечатления о Ньерере целиком совпадают с моими! (Вернувшись из Танзании, В.А. Устинов возглавил III Африканский отдел МИД СССР, затем в 1981-1986 гг. был заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам.)

В 2010 г. Институт Африки РАН издал брошюру «Джулиус Камбараге Ньерере - первый президент свободной Танзании» - сборник докладов и выступлений на конференции в память 10-й годовщины со дня его кончины, в т.ч. и моего - «Shikamoo, mzee!» (в сокращении см. выше).

В 2012 г. историк-африканист (и тоже «суахилист», выпускник ИСАА МГУ 1970 года), проф. А,С.Балезин опубликовал своё эссе о Джулиусе Ньерере в книге «История Африки в биографиях». Из этой его работы8 я и позаимствовал приведенные выше воспоминания А.М. Глухова и В.А. Устинова.

В 2015 г. альманах «Под небом Африки моей» (вып. 7) начинался очерком «Пресса Танзании о 15-й годовщине со дня смерти Мвалиму Ньерере». Его автор - Н.В.Громова, заведующая кафедрой африканистики ИСАА МГУ. Это - мой учитель суахили в 1961-1966 гг. Нелли Владимировна! (В феврале 1963 г. на 3-й Конференции народов Азии и Африки, состоявшейся в городе Моши в тогдашней Танганьике, нашу делегацию возглавлял Мирзо Турсун-заде, известный советский поэт, председатель Советского комитета солидарности стран Азии и Африки. На его встрече с президентом Ньерере переводчицей суахили была... Нелли Громова!)