- Код статьи

- S032150750022931-6-1

- DOI

- 10.31857/S032150750022931-6

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Выпуск №11

- Страницы

- 43-50

- Аннотация

в., ускорения глобализации, включая формирование единого мирового информационного пространства, цифровизации. Статья посвящена, главным образом, анализу основных факторов, влияющих на формирование нового социального облика государств Северной Африки.

- Ключевые слова

- Северная Африка, глобализация, модернизация, технологический переход, социальный транзит, социальные общности, нации, этносы, конфессии

- Дата публикации

- 01.12.2022

- Год выхода

- 2022

- Всего подписок

- 10

- Всего просмотров

- 541

ВВЕДЕНИЕ

Происходящие с середины - последней трети ХХ в. социальные сдвиги в странах Северной Африки включают численный рост традиционных и появление новых социальных слоев. Среди наиболее многочисленных и значимых выделяются следующие:

- наемные работники практически во всех сферах общества;

- промышленный и сельскохозяйственный рабочий класс;

- представители свободных профессий, «белые воротнички»;

- так называемый средний класс;

- слой крупных собственников - промышленников, банкиров, владельцев коммерческих компаний, фондов и других финансовых организаций;

- «бюрократическая буржуазия».

В отдельных государствах, обладавших исключительными природными ресурсами, в частности нефтегазовыми, добившихся с последней трети ХХ в. экономического рывка в своем развитии, сложились особые страты, слои, частью которых стали представители относительно узкого слоя ближайшего окружения глав правящих режимов, этнических, родоплеменных кланов и т.п.

Процесс социального обновления, трансформации со всеми его изгибами, поворотами, кризисами и подвижками растянулся на несколько десятилетий на фоне постепенного догоняющего развития и экономики, и общества, и государства в условиях хозяйственной, а в отдельных странах и политической модернизации, (ограниченной) либерализации. Вытекающий из внутренней логики его конечный результат состоит в формировании хозяйственной, административной и правовой основ более устойчивого, способного к саморазвитию общества, прежде всего его экономики.

ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ВАЖНЕЙШИЕ ЧЕРТЫ НОВОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБЛИКА СТРАН СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

Вследствие роста числа занятых в формируемых на этапе политической независимости структурах и институтах трех ветвей власти - различных государственных органов - представительных, исполнительных, судебных, СМИ, развития системы образовательных учреждений разного уровня, включая высшие учебные заведения, профессиональные училища, а также научно-исследовательских институтов и центров, сети медицинских учреждений, резко выросла численность «белых воротничков», представителей свободных профессий [1, c. 44-50]. Часть из них формируют наиболее важные составляющие новой социальной общности - функционеров, активистов отдельных общественных структур, партий и движений пока еще только нарождающегося гражданского общества. Причем провести четкую грань между отдельными группами, социальными стратами на этапе социального транзита в ряде случаев представляется либо трудным, либо даже невозможным как в силу переходного характера развития рассматриваемых государств, так и заметного усложнения всей динамично меняющейся хозяйственной сферы, общественно-политической жизни [2, с. 54-61].

Рост численности т.н. бюрократической буржуазии - одна из наиболее значимых особенностей обновляемого социального облика стран с переходной и не вполне зрелой рыночной экономикой. Этот слой новых собственников капиталов - материальных и финансовых - образовался главным образом на этапе растущего доминирования государства в хозяйственной жизни стран Северной Африки и шире - в типологически близких к ним странах Ближнего Востока. Представители этого слоя полностью или частично «заместили» в отдельных странах многочисленный слой колонистов, владевших собственностью в ключевых отраслях экономики, чиновников колониальной администрации.

Среди других факторов, формирующих новый социальный облик государств Северной Африки, необходимо выделить следующие:

- экономическое развитие, модернизация/хозяйственные реформы (характер, динамика, масштабы, промежуточные итоги);

- глобализация, кризис глобализации;

- культурно-цивилизационный прогресс, трансформация/эволюция этно-конфессионального пространства;

- миграционные процессы;

- демографические тренды, стремительная урбанизация;

- меры по сохранению природной среды, смягчению экологических проблем.

Каждый из факторов вносит свою лепту в формирование социальной структуры - социального облика рассматриваемых стран региона. Но в целом именно экономические тренды, одна из важнейших составляющих глобализации, в т.ч. числе и на современном этапе, когда её более или менее «плавное» течение сменилось на кризисную фазу, выполняют такую «работу» в наибольшей степени и при этом они несут на себе печать влияния прочих факторов, находясь в динамической взаимосвязи с ними. Это проявляется в численном росте промышленных работников/рабочих вследствие начавшейся доиндустриализации в середине ХХ в. на этапе независимого развития, а в целом ряде стран - продолжающейся индустриализации, складывающегося на рубеже ХХ-ХХI вв. курса на модернизацию экономики, социальной сферы и политического пространства. Эти процессы запустили трансформационные качественные изменения социального облика стран Северной Африки и шире.

При этом глобализация в большой мере влияет на социокультурную сферу, в т.ч. на разнообразные составляющие / профессиональные группы в области культуры, включая СМИ, литературу, различные жанры искусства, занятых в сфере интернета (провайдеры, специалисты IT и т.п.). Несомненно, таким важнейшим составляющим глобализации, как сложившееся единое информационное пространство, цифровизация, принадлежит особая роль (о быстро растущей численности занятых в этой сфере говорит статистика: скачкообразный рост в 2000-е гг. количества мобильных телефонов, сетей и разнообразных структур, их обслуживающих, в рассматриваемых странах).

Появляется, всё более «повинуясь» закономерностям цивилизационного развития, и всё более утверждая свое влияние, элемент общемировой культуры во всем её многообразии, неоднозначности/противоречивости, постепенно стирая либо, напротив, усиливая (отдельные участки) границы, степень взаимовлияния между цивилизациями, континентами, странами, социальными общностями, этносами и нациями, конфессиями, формируя «человека» - «причудливый» синтез человеческих типов, образов - социальных фигур ХХI века. Для Периферии, но и не только, этот процесс «плавильного котла» особенно заметен и значим, как особенно заметны контрасты между наступающим (со знаком плюс или минус) модерном и неистово сопротивляющейся архаикой, терпящей поражение или, напротив, пусть и временно, побеждающей.

Важно подчеркнуть - именно этот, пусть и очень тонкий слой, оказывает широкое воздействие, влияние на качественные изменения политической культуры, социально-политической жизни, во многом формируя в ХХI веке в целом (перво)основу нарождающегося гражданского общества (со всеми плюсами и неизбежными минусами, перекосами и т.п.). Один из убедительных примеров - выход на стабильно очень высокие показатели электоральной активности населения целого ряда мусульманских стран [3, p. 204].

Миграционный цунами - порождение группы факторов, в т.ч. глобализации и её кризисной нынешней фазы, отличительной чертой которой является вспыхнувшая борьба между приверженцами и противниками однополярного и многополярного подходов в конкурентной борьбе на мировой арене, казалось бы, не столь сильно, как экономические процессы, влияет на формирование нового социального облика рассматриваемых стран, относящихся к Периферии. Но на деле оно привнесло качественно новые черты в этот облик.

Сложившиеся многочисленные мусульманские общины (только в объединенной Европе их численность, по разным оценкам, составляет около 19 млн человек и более) с учетом миграционной волны последнего периода1 и числом, и своей активностью проявили себя в качестве весьма влиятельной электоральной и шире составляющей внутриполитической силы (в особенности на фоне относительно индифферентной многочисленной не участвующей в выборах части местного, национального электората). Итак, мигрант из Северной Африки и с Ближнего Востока стал неотъемлемой частью социума ХХI века как в промышленно развитых демократиях - в Европе, Северной Америке и т.д., так и в странах истоков миграции, добавив в социальный облик каждой из них своеобразные черты.

СТРАТЫ ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ - СИНТЕЗ СТАРОГО И НОВОГО В ОБЛИКЕ ОБЩЕСТВА ИЛИ РОЖДЕНИЕ КАЧЕСТВЕННО НОВОГО

В силу недостаточности необходимой информации, содержащейся, прежде всего, в социологических исследованиях, пока можно говорить лишь об очерках формирующейся, складывающейся, нарождающейся в отдельных странах региона к началу третьего десятилетия ХХI в. социальной структуры стран Северной Африки.

В процессе социальной эволюции традиционные страты в одних странах во многом, в других лишь частично сохранили прежние отличительные качества и по названию, и по содержанию, и по сути. Это наемные работники в городе и деревне, представители свободных профессий, предприниматели - малый бизнес, средний и крупный бизнес, а также безработные (полностью и частично, временно), беднейшие слои, «социальное дно», пауперы.

За период с середины ХХ в., т.е. в условиях политической независимости, с начавшейся ломки прежнего колониального уклада образовались и выросли численно, по меньшей мере в 2-3 раза, «новые» группы, слои, общности и страты, находящиеся в стадии формирования их более устойчивых признаков, качеств. Свои коррективы, и существенные, в социальный облик североафриканских государств вносят процессы урбанизации. Они отличаются особо высокими темпами с начала ХХ в. Фигура горожанина на рубеже веков преобладает и замещает ранее доминировавшую фигуру сельского жителя.

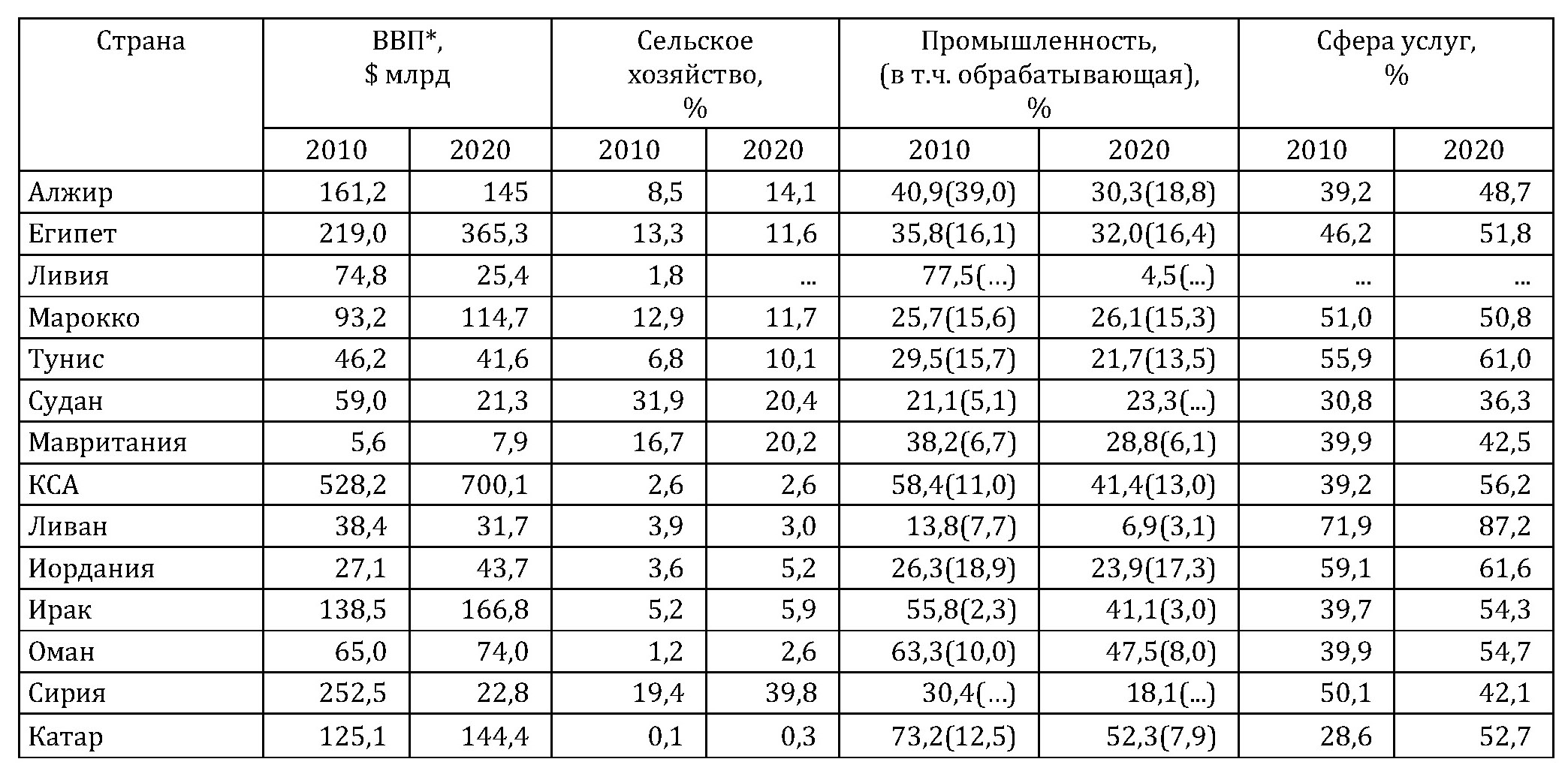

Таблица 1 дает представление о динамике одного из важнейших факторов, определяющих современный социальный облик североафриканских государств, - изменении в структуре национальных экономик стран Северной Африки. Для сравнения приводим статистику и по некоторым странам Ближнего Востока.

Таблица 1. Объем производства и доля в ВВП основных отраслей в странах Арабского Востока в 2010-2020 гг.

Table 1. Volume of production in the main economic branches and its share in GDP of the Middle East countries (2010-2020)

* По официальному курсу.

Составлено по: World Bank. World Development Indicators. 2022. NY. UN. Economy. 4.2; The World Factbook. Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Syria, Iraq, Saudi Arabia; Kuwait, Sudan, Qatar, UAE, Oman, Bahrain, Tunis, Yemen. 2022. cia.gov/the_world_factbook/ (accessed 12.08.2022)

Изменения в структуре национальных экономик стран региона, произошедшие за второе десятилетие (2010-е гг.), не поддаются однолинейной оценке из-за страновых особенностей, существенных различий по многим параметрам. Вместе с тем выделяется общий тренд, который во многом носит определяющий характер для формирующегося «социального портрета» региона БВСА: почти во всех странах происходит стабильный рост масштабов сферы услуг, её доли в ВВП, заметно численно умножились социальные слои, включающие занятых в различных областях сферы торговли и образования, а также в медицинских учреждениях, государственных службах, включая армию и т.д.

Этот тренд можно было бы расценивать как в основном позитивный, рассматривая его под углом зрения долгосрочных тенденций цивилизационного развития в регионе и в мире. Однако в его основе лежат не только позитивные подвижки, как то: рост отраслей, предоставляющих разнообразные как традиционные, так и современные/ультрасовременные, высокотехнологичные виды услуг. Для многих из них характерна априори более высокая производительность труда, опирающаяся на более современные и высокотехнологичные виды хозяйственной деятельности, начатые хотя и относительно недавно, но относительно динамично и более или менее стабильно развивающиеся, в т.ч. сервисизацию и цифровизацию экономик.

Вместе с тем, этот тренд являет собой и признак вынужденного («застойного») роста сферы услуг - неформального сектора, служащего пристанищем избыточной рабочей силы. К этому следует добавить стагнацию или даже падение, пусть и небольшое, доли обрабатывающей промышленности в ВВП (при заметном росте абсолютных показателей производства). Это отражено в показателях по 8 из 13 государств, по которым имеется соответствующая статистика. В их числе - Алжир, Марокко, Тунис, Мавритания, Ливан, Иордания, Оман, Катар. Несомненно, на данном тренде сказались кризисные (временные) явления, связанные в основном с пандемией и с мировым финансовым кризисом 2009 г., а также с политическими потрясениями.

Несколько иная, но более противоречивая картина складывается с ролью традиционно ключевой отрасли - сельского хозяйства. Мировой тренд здесь связан с идущими в разных странах региона с различной скоростью процессами перестройки отраслевой структуры национальных экономик, её облагораживания и с постепенной утратой высокой в прошлом доли сельского хозяйства в ВВП на фоне возрастающего значения, доли сферы услуг и промышленности.

Эти процессы испытывают тормозящее влияние со стороны мер по сохранению таких исключительно важных социальных функций, как обеспечение занятости населения, поддержка национального источника продовольствия в целях сдерживания роста бюджетных расходов на импорт продовольственных товаров при обеспечении более или менее гарантированной продовольственной безопасности. Под влиянием указанных факторов в странах региона в рассматриваемый период складывалась неоднозначная, довольно мозаичная картина.

В ряде государств Северной Африки - Алжире, Тунисе, Мавритании - доля отрасли в ВВП во втором десятилетии текущего столетия даже возросла. Для сравнения - подобная картина наблюдалась и на Ближнем Востоке - в Иордании, Ираке, Омане, Сирии. Напротив, в Египте, Марокко, Судане, а также в Ливане, она снизилась. В группе ближневосточных стран - Бахрейне, Кувейте, Саудовской Аравии - осталась на том же уровне, что и в 2010 г.

Причины такого положения внутри каждой группы определялись не только общими, но и местными, национальными/страновыми особенностями, которые требуют более подробного, детального анализа и немалого круга дополнительных и достоверных статистических, фактических данных.

Важно еще раз подчеркнуть то, что не только сохраняется, но и возрастает социальная значимость сельского хозяйства (среди прочих) как сферы приложения труда, занятости в условиях хотя и снижающегося, но все еще довольно высокого демографического роста и относительно ограниченной способности развивающейся промышленности, да и различных сегментов сферы услуг абсорбировать значительные массы численно растущего трудоспособного населения.

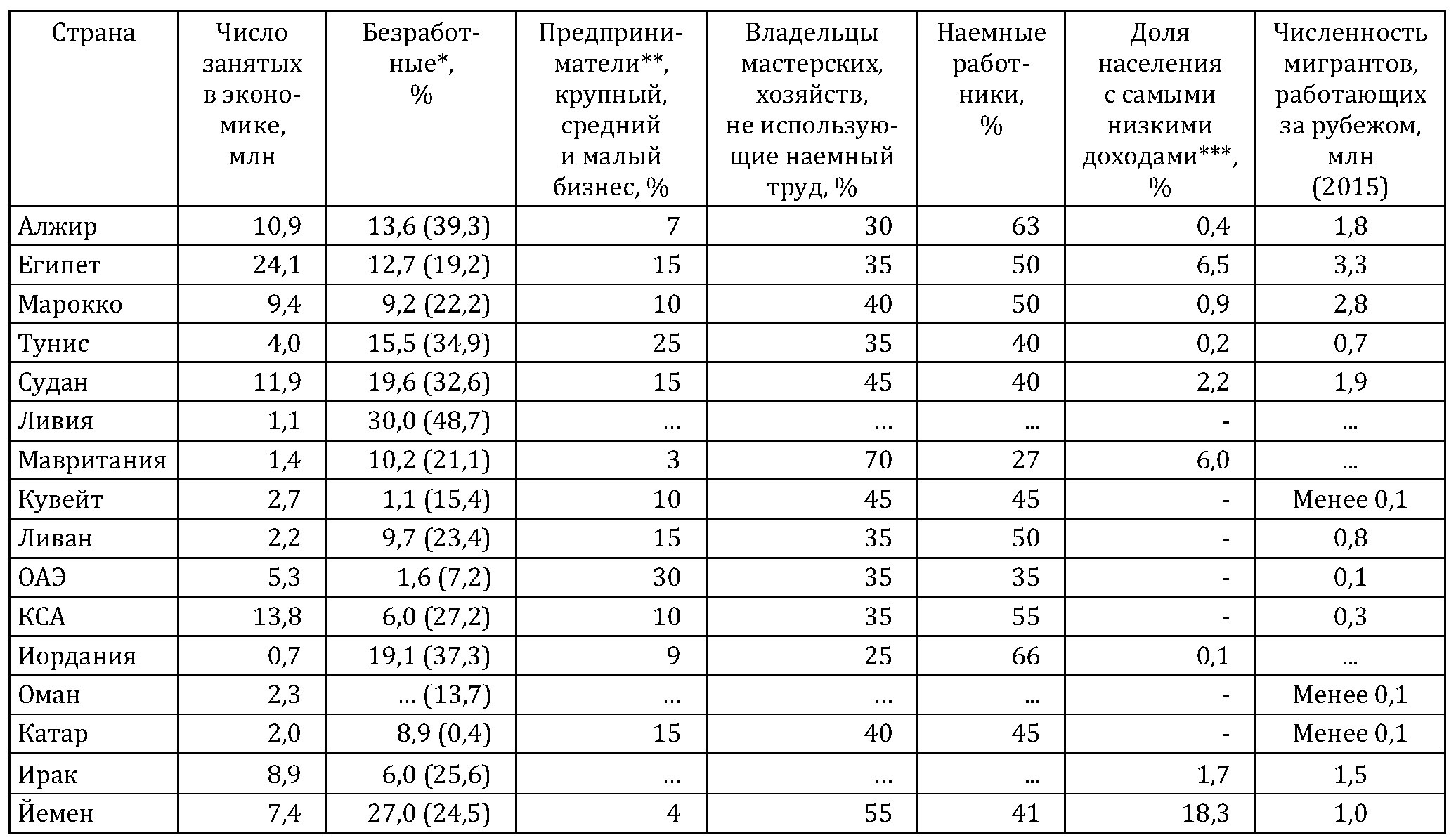

В этой связи заслуживает внимания более детальный анализ динамики за ряд лет отраслевой структуры занятости населения стран РБВСА - насколько она совпадает с отмеченными выше трендами (см. табл. 2).

Таблица 2. Распределение самодеятельного населения, занятого в различных отраслях экономики стран Северной Африки и Ближнего Востока в середине - конце второго десятилетия ХХI в.

Table 2. Quantity and share of the population engaged in different economic branches in North Africa and Middle East countries (middle - end of the second decade, XXI century)

Составлено по: The World Factbook. Algeria, Egypt… cia.gov/the_world_factbook/economy/ (accessed 12.08.2022); World Bank. World Development Indicators. 2022. Employment by Sectors. >>>> (accessed 10.08.2022)

Отраслевая структура занятости отражает сдвиг, произошедший в экономике стран региона БВСА в последние десятилетия в результате упора на диверсификацию отраслевой структуры хозяйства в пользу современных отраслей, инновационных видов производства товаров и услуг, развития национальной промышленности (доиндустриализация). Доля занятых в промышленном секторе большинства стран Северной Африки - Алжира, Египта, Туниса, Ливии, а также ближневосточных государств - Иордании, Ирака, Марокко, Омана, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии - варьируется в пределах значимых величин - от 15 до 30% и более от всей численности рабочей силы. В некоторых из них - Алжире, Египте, Ираке, Ливии, Саудовской Аравии, Марокко, Тунисе - даже за относительно короткий срок - пятилетие - доля занятых в промышленности возросла.

Разумеется, отраслевая структура промышленного сектора в каждой из рассматриваемых стран отличается составом подотраслей. Общим для всех рассматриваемых государств является наличие обширной по местным меркам группы отраслей легкой промышленности, производящих продукцию массового спроса - от продовольственных товаров до текстиля, одежды и обуви, мебели и кухонной утвари.

Входящие в эту группу предприятия численно преобладают среди промышленных, и основная их масса представляет собой небольшие, мелкие фабричные производства и мастерские с числом занятых от 5-10 до 30-50 человек. В основном они опираются на сырье местного производства, их технический уровень относительно невысок. Они, как правило, отличаются низкой или невысокой конкурентоспособностью и то лишь на внутреннем национальном или субрегиональном рынке. Многие из них работают на грани выживания: по оценкам экспертов, не менее 30% из их числа при открытии местных рынков обанкротятся в условиях либерализации внешнеэкономических связей и наплыва товаров из промышленно развитых стран. Еще треть будет существовать на грани разорения, слияния, реструктуризации, сохраняя шансы на выживание.

В то же время почти во всех странах региона появились и получили заметное развитие промышленные предприятия с современным высокотехнологичным оборудованием, хотя большинство из них сосредоточены в традиционных отраслях, где ультрасовременные технологии или почти отсутствуют, или применяются в ограниченных масштабах. Это предприятия в сфере энергетики, металлургии, производства строительных материалов, отдельных узлов и агрегатов различных видов машин и оборудования, в особенности военной техники и амуниции, электроники. Хотя численность занятого в них персонала относительно невелика, тем не менее она значительна, и это уже по многим характеристикам достаточно современный промышленный рабочий класс. По разным оценкам, его доля составляет от нескольких процентов всех фабрично-заводских рабочих до 10-15%, в отдельных странах - крупных экспортерах углеводородов - до 25%.

Анализ долгосрочных программ национального развития большинства рассматриваемых государств указывает на то, что диверсификация, облагораживание структуры национальных экономик, их более глубокое вхождение в мировое хозяйство продолжатся, как и соответствующие изменения в численности и структуре промышленных работников. Естественно, с выраженными страновыми особенностями по скорости, масштабам, отраслям и подотраслям. В странах-экспортерах углеводородов такая тенденция носит более динамичный характер, хотя и здесь ощущается заметное торможение, а то и её блокировка из-за возросшей внутриполитической нестабильности на отдельных исторических этапах.

Важно подчеркнуть - промышленный персонал не только растет численно, но и меняется качественно в результате формирования сектора высокотехнологичных подотраслей. На это указывают данные табл. 2 и 3. Так, за пятилетие - с 2015 по 2020 г. - доля обрабатывающих отраслей увеличилась в каждой третьей из 15 рассматриваемых стран.

Наряду с другими данными, такими как рост масштабов и доли сферы услуг, эта тенденция свидетельствует о продолжении, по сути, эволюции социального облика после «арабской весны» и пика мирового финансово-экономического кризиса на рубеже первого и второго десятилетий ХХI в. Эта эволюция неоднозначна, как и другие значимые процессы, в ней сочетаются черты прогресса, восхождения (появление и численный рост современных страт, групп, профессий, в т.ч. специалисты IT, программисты, провайдеры, эксперты консалтинговых фирм и компаний) с чертами негативными - рост числа безработных, бедных, криминальных лиц и организаций и т.д.

Социологические исследования указывают на такую важную их черту, как переходный характер профессий - рост сочетания сфер, видов занятости с соответствующими сопутствующими этому профессиональными данными, деловыми этическими нормами и т.д. (как со знаком плюс, так и минус) [2, с. 54-61].

Второй фактор, повлиявший на изменения структуры занятых в экономике, - это естественный и искусственный/вынужденный рост сферы услуг. Однако этим не ограничиваются тенденции, складывающиеся в сфере занятости. На вероятные изменения в сфере занятости самодеятельного населения указывают и другие подвижки, произошедшие за первые два десятилетия.

Прежде всего, привлекают внимание масштабы безработицы, а также её высокая доля среди в известной мере ключевого страта - молодежи.

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI в.

Масштабы безработицы в странах региона существенно различаются. Можно выделить по этому показателю три группы стран.

В первой, в которую входят главным образом государства, охваченные вооруженными конфликтами - Ливия, Сирия, Йемен, Судан, где уровень безработицы особенно высок - от почти 20% до 50%. Это запредельный уровень. Но и в отдельных других государствах (вторая группа - 6 государств) его вряд ли можно оценить как удовлетворительный - от 12-13% до 15-19%. И лишь в третьей группе (4 государства), состоящей из крупных экспортеров углеводородов, данный показатель невелик. Однако в большинстве государств региона - 15 - исключительно высока доля безработицы среди молодежи - наиболее массовой возрастной группы населения ближневосточных стран.

Кардинальное решение проблемы с занятостью путем создания новых рабочих мест требует огромных средств, доступность которых через бюджетные источники пока ограничена. Разумеется, в большинстве рассматриваемых стран реализуются государственные программы создания новых рабочих мест. Но пока не удалось переломить ситуацию к последовательному сокращению различных форм безработицы.

Таблица 3. Социальная структура некоторых стран Северной Африки и Ближнего Востока в начале третьего десятилетия ХХI в.

Table 3. Social structure of some North African and Middle East countries at the beginning of the third decade of XXI century

* В скобках указан процент безработных среди самой многочисленной возрастной группы самодеятельного населения - молодежи в возрасте 15-24 лет.

** Составлено на основе оценки численности крупных, средних и малых предприятий, сельскохозяйственных ферм, объектов торговли, образовательных, медицинских и других видов услуг.

*** Доход в день менее $1,9.

Составлено по: World Bank. World Development Indicators. 2022. >>>> (accessed 14.07.22); International Labour Organization. ILOSTAT. Data Country Profiles. Resources. Statistics on unemployment and supplementary measures of labour underutilization. ilostat.ilo.org/topics/unemployment-and-labour-underutilization/# (accessed 15.08.2022); World Bank. 2022. World Development Indicators. Global Goals: ending poverty and improving lives. >>>> (accessed 07.08.22); World Migration Report. 2022. https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022 (accessed 06.08.22)

В последние десятилетия упор делается на поощрении эмиграции в страны-экспортеры углеводородов Ближнего и Среднего Востока, в промышленно развитые государства-члены ЕС и страны Северной Америки, а также на расширении сети вузов. Это позволяет не только несколько снизить остроту проблемы занятости, но и увеличить суммы переводов мигрантов на родину: например, переводы египтян, работающих за рубежом, в 2010 г. составили $12,5 млрд, а в 2020 г. - $29,6 млрд2.

Что касается численности безработных, то здесь официальная статистика заметно менее оптимистична: в большом числе стран уровень безработицы довольно высок, особенно среди представителей молодежной группы (см. табл. 3). Причем острота проблем безработицы среди молодых дипломированных специалистов и «утечки мозгов» усиливается. Кроме того, явно обозначилась растущая нестыковка между специальностями, по которым вузы готовят кадры, и запросом со стороны компаний и предприятий.

Эта проблема имеет ярко выраженный не только общенациональный, но и глобальный характер. Решение её связано как с поддержкой малого бизнеса, дающего наибольший прирост рабочих мест, так и с привлечением внешних капитальных ресурсов, современных технологий, современной деловой этики, причем той, которой чужда коррупция. К ней тесно примыкает борьба с бедностью, являющейся также острейшей общенациональной и глобальной проблемой.

Вопрос стоит во многом так: какое общество формируется в ХХI веке в рассматриваемых странах - общество бедняков или общество благоденствия, гетерогенное, более или менее консолидированное, или дифференцированное, разделенное, или некий «микс»? Что говорит статистика о тенденциях по этому вопросу?

Таблица 3 позволяет оценить степень социальных контрастов в странах Северной Африки и в ближневосточных государствах в 1990-2022 гг. Для сравнения приведем показатели по некоторым другим государствам и в мире в целом. Так, доля населения с прожиточным уровнем ниже черты бедности (менее $1,9 в день) в Германии и Франции - 0,0; Израиле - 0,2; Японии - 0,7; США - 1,0; в среднем по региону БВСА - 7,1; в мире - 8,6; в среднем по региону Южной Азии - 15,3, в Индии - 22,5; в Гане - 12,7; ЮАР - 18,7; Гвинее - 23,2; Эфиопии - 30,8; Нигерии - 39,0.

Данные таблицы 3 указывают на то, что доля населения с самыми низкими доходами велика среди стран Северной Африки лишь в Судане, где она заметно превышает соответствующий показатель в среднем по миру, и существенна в Египте и Мавритании. Правда, нет особых сомнений в том, что официальная статистика в немалом числе государств преуменьшает масштабы бедности. На это указывают данные относительно высокой доли безработных среди самодеятельного населения и приводимые для сравнения показатели уровня подушевого дохода в других странах и регионах мира, близких по уровню социально-экономического развития.

* * *

Во второй статье более подробно будет рассмотрено влияние глобализации на происходящую эволюцию социального облика стран Северной Африки. Сама глобализация предстает в целом ряде аспектов как неоднолинейное противоречивое явление, переживающее на рубеже второго и третьего десятилетий ХХI в. кризис, затронувший всю мировую цивилизацию.

(Окончание следует)

Библиография

- 1. Ткаченко А.А., Ткаченко К.А. Формы и направления повышения инклюзивности научно-технологического потенциала в североафриканском регионе. Научно-технологический потенциал современной Африки. М. ИАфр РАН, 2022, с. 44-50.

- 2. Андреева Ю.В., Лукьянова Е.Л. Социальная политика. Социальная структура. Рабочий класс: поиск новых векторов дифференциации. Социологические исследования. 2018. № 10. С. 54-61.

- 3. Anushiravan Ehteshami. 1999. Is the Middle East Democratizing? British Journal of Middle East Studies. № 26 (2), p. 204.

- 4. Ближний Восток и Северная Африка: процессы модернизации и международная безопасность. М. 2016. ИАфр РАН. С. 47-185.