- Код статьи

- S086960630010937-9-1

- DOI

- 10.31857/S086960630010937-9

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 7-15

- Аннотация

Публикуются результаты радиоуглеродного датирования погребений скифского могильника у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра. С учетом немногочисленности радиоуглеродных дат скифских курганов Северного Причерноморья и дискуссий относительно целесообразности их использования, на примере публикации результатов радиоуглеродного датирования образцов из могильника у с. Глиное “протестированы” различные возможности данного метода. Проверены археологические даты восьми захоронений, семи из которых не противоречат радиоуглеродные. В трех случаях радиоуглеродные даты позволили уточнить дату захоронений, в одном – получена относительно “узкая” дата погребения. Применительно к трем погребальным комплексам удалось проверить основания археологических датировок: предположение об относительно небольшом промежутке времени между совершением основного и впускного захоронений; обоснованность использования корреляционного метода при определении времени сооружения части погребений памятника; возможность ранних дат для погребений, не содержавших хроноиндикаторов. Радиоуглеродное датирование образцов только из одного захоронения могильника привело к получению неприемлемых в археологическом отношении дат. Несмотря на это, опыт радиоуглеродного датирования погребений могильника III–II вв. до н. э. у с. Глиное продемонстрировал, что данный метод может успешно использоваться для хронологических исследований в скифологии.

- Ключевые слова

- радиоуглеродное датирование, скифские погребения, левобережье Нижнего Днестра, III–II вв. до н. э.

- Дата публикации

- 29.09.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 14

- Всего просмотров

- 729

Изучение культуры скифов Северного Причерноморья началось с момента первых раскопок скифских курганов в XVIII в. и продолжается в настоящее время. Несмотря на значительный объем накопленного материала, а также совершенствование методов его изучения, многие проблемы до настоящего времени остаются либо неразрешенными, либо дискуссионными. Одним из таких “камней преткновения” является датирование скифских погребальных сооружений (курганов, отдельных захоронений), на основании которого строится вся хронология скифской культуры Северного Причерноморья.

Уже отмечено, что исследователи в области скифской археологии, как правило, пользуются ‘результатами, полученными их коллегами, прежде всего археологами-антиковедами, которые, в свою очередь, в значительной степени опираются на результаты исследований историков” (Алексеев, 2015. С. 89). Самой яркой иллюстрацией такого подхода в разработке хронологии скифских памятников является монография С.В. Полина, где, помимо публикации Золотобалковского курганного могильника в Нижнем Поднепровье (Полин, 2014. С. 7–189), были датированы 909 скифских погребений с греческой посудой (С. 189–650). Значение этого труда сложно переоценить, а подход к датированию комплексов (на основании керамических импортов, имеющих узкий интервал производства) представляется не только обоснованным, но и весьма результативным. Впрочем, спустя короткое время после выхода из печати указанной работы С.В. Полина ряд предложенных им датировок был подвергнут критике в монографии, посвященной публикации и анализу материалов скифского могильника III–II вв. до н. э. у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 985–999). Также был сделан акцент на то, что использование сравнительно-типологического метода, при котором время совершения погребения “автоматически” определяется датой производства того или иного керамического гончарного импорта, требует осторожности. Речь идет о датировке скифских захоронений, откуда происходят чернолаковые и краснофигурные сосуды со следами длительного использования и ремонта (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 937–945). Указанные противоположные мнения относительно наглядно отражают не только различные хронологические проблемы, касающиеся как датировок отдельных памятников, так и целых периодов истории Северного Причерноморья (Алексеев, 2013), но и ограниченность методологического инструментария, присущего исключительно археологической науке (Алексеев, 2015. С. 89).

В связи с этим использование радиоуглеродного метода для получения календарных дат в скифологии представляется весьма перспективным, причем не только в тех случаях, когда в погребальных памятниках отсутствуют “традиционно надежные” хроноиндикаторы (амфорная тара, керамические клейма, монеты). В 2005 г. были опубликованы результаты радиоуглеродного датирования материалов из 21 скифского кургана Северного Причерноморья – Александрополя, Бердянского, Большого Рыжановского кургана, Гаймановой Могилы, Желтокаменки, Золотого кургана, Малой Цимбалки, кургана I могильника Мастюгино, Огуза, Пастака (Дорт-Оба) I, Солохи, семи курганов (№ 1–3, 7, 11, 12, 15) Стеблевского могильника, Талаевского, Толстой Могилы, Чертомлыка (Алексеев и др., 2005. С. 127-129, 191-214).

Неприятие полученных дат некоторых из перечисленных комплексов, в частности, Гаймановой Могилы и Большого Рыжановского кургана, обозначил в своих работах С.В. Полин. Исследователь оценил метод радиоуглеродного датирования скифских курганов Северного Причерноморья как “бесполезный” и указал, что нет никакой необходимости учитывать радиоуглеродные даты при определении времени сооружения памятников (Бидзиля, Полин, 2012. С. 511, 512, 578; Полин, 2014. С. 192, 503).

Подобное отношение со стороны С.В. Полина в целом к радиоуглеродному методу датирования вызвало весьма резкую и обоснованную критику со стороны А.Ю. Алексеева. Он справедливо указал, что так называемая “случайность” радиоуглеродных датировок скифских курганов Северного Причерноморья не более “случайна”, чем археологические датировки самого С.В. Полина тех же курганов (Алексеев, 2015. С. 95). Кроме того, А.Ю. Алексеев обратил внимание на существование возможности получения узких календарных дат изготовления тех или иных предметов (при умелом отборе образцов), на возможность полной или частичной проверки имеющихся археологических дат, а также возможность проверки тех схем и конструкций, которые привели к появлению этих археологических датировок (Алексеев, 2014. С. 11; Алексеев, 2015. С. 90, 91)1.

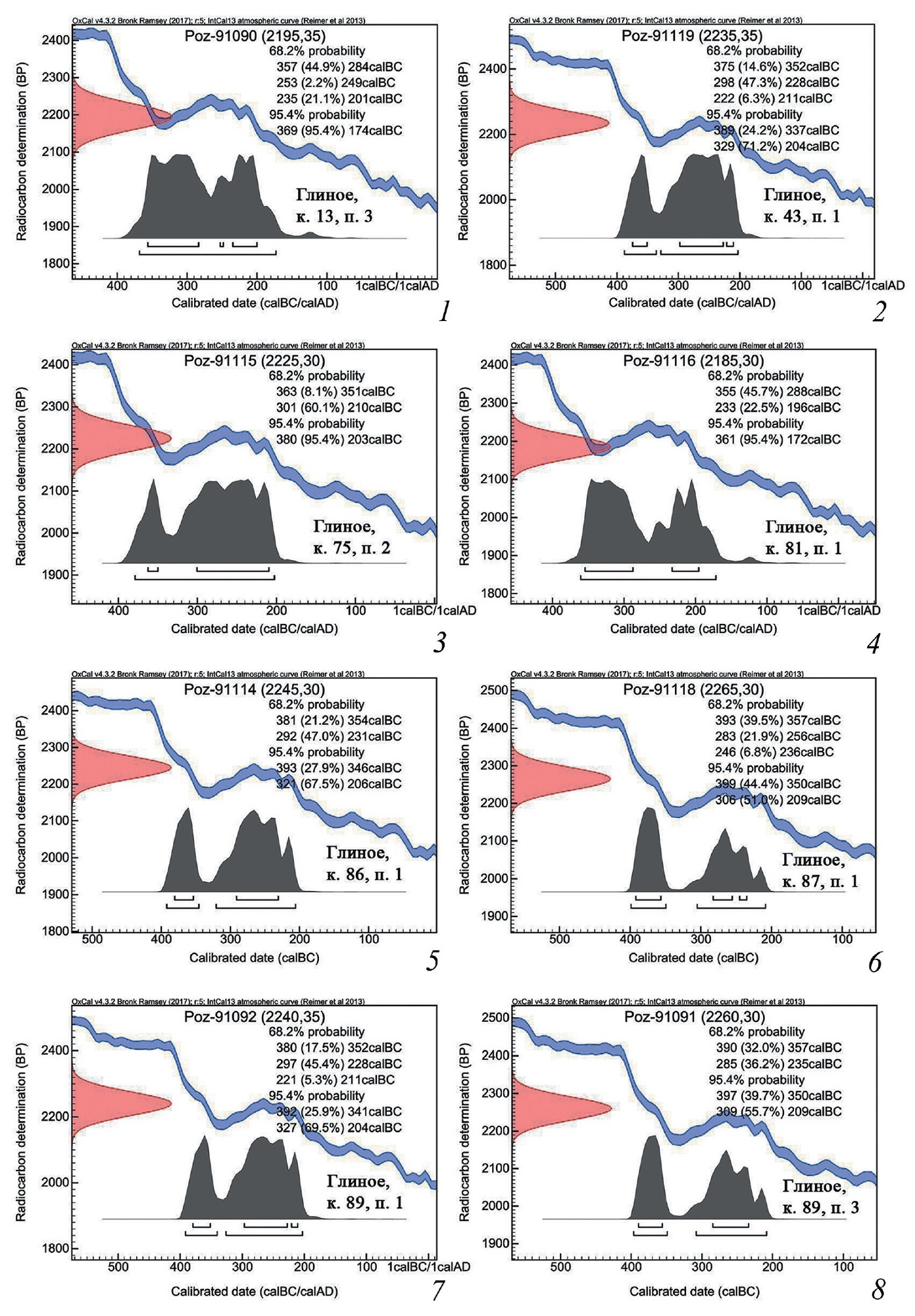

Радиоуглеродные и калиброванные даты погребений могильника у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра. Radiocarbon and calibrated dates for the graves of the Glinoe cemetery on the left bank of the Lower Dniester region

Все указанные возможности будут “протестированы” в настоящей работе, в которой публикуются результаты радиоуглеродного датирования восьми образцов (во всех случаях – зубы человека) из восьми погребений могильника III–II вв. до н. э. у с. Глиное Слободзейского района на левобережье Нижнего Днестра (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016). Важно отметить, что датирование проводилось не целенаправленно исследователями-археологами с целью получения календарных дат тех или иных скифских погребений. Отбор образцов был проведен адъюнктом Отдела эволюционной биологии человека Института антропологии Университета им. А. Мицкевича (г. Познань, Польша) доктором биологии С. Лукасик, которая с 2011 г. и по настоящее время исследует антропологические материалы из скифского могильника у с. Глиное (Łukasik, Krenz-Niedbała, Sinika, 2014; Łukasik et al., 2015; 2016; 2017; Juras et al., 2017). Таким образом, радиоуглеродное датирование было использовано, чтобы установить, действительно ли изучаемые антропологические материалы, а значит, и скифский могильник в целом, соответствуют тому времени (III–II вв. до н. э.), которое было указано специалистами-археологами.

Радиоуглеродные и археологические даты погребений скифского могильника III–II вв. до н. э. у с. Глиное Radiocarbon and archaeological dates for the graves of the Glinoe Scythian cemetery of the 3rd – 2nd centuries BC

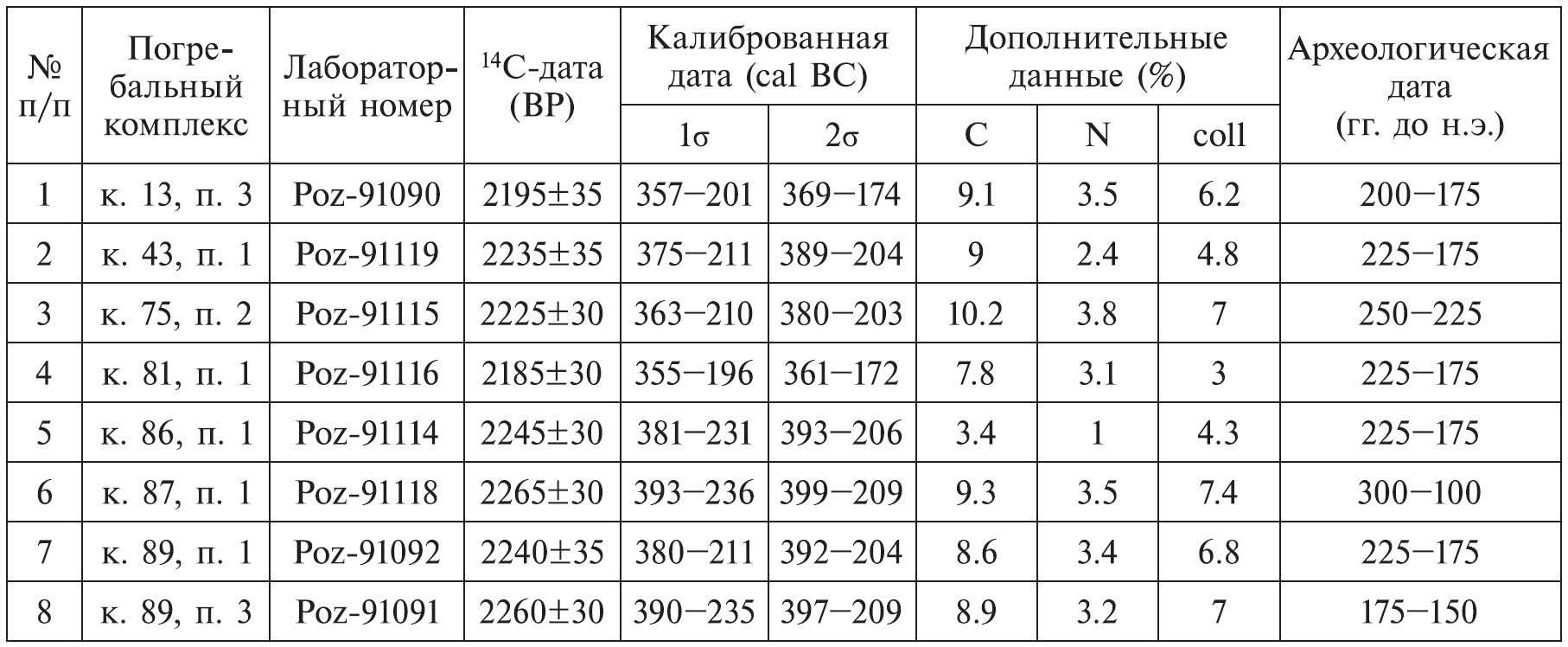

Исследование было проведено в 2016 г. доктором археологии Л. Поспешны, в то время заведующим Познаньской радиоуглеродной лабораторией Института археологии и этнологии Польской Академии наук (таблица). Им же было проведено калибрование радиоуглеродных дат с использованием программы OxCal v4.3.2 (Bronk Ramsey, 2009) и калибровочной кривой IntCal 13 (Reimer et al., 2013) (рисунок). Полученные результаты, во-первых, убедили специалиста-антрополога в верности общей датировки могильника, а во-вторых, предоставили возможность археологам сравнить между собой ранее имевшиеся археологические даты конкретных погребальных комплексов и полученные радиоуглеродные даты с календарными.

Итак, из погребения 13/32 могильника у с. Глиное, содержавшего остатки четырех погребенных, для радиоуглеродного анализа были отобраны зубы второго костяка. Этот погребенный (женщина 20–35 лет), как и еще один (ребенок 8 лет), были внесены в погребальную камеру при подзахоронении, которое было произведено путем повторного извлечения грунта из входной ямы. Первичное погребение в этой катакомбе было также парным. Во входной яме была обнаружена ножка родосской амфоры, попавшая в заполнение при совершении первичного либо вторичного захоронения. На основании этой профильной части амфоры дата комплекса была определена в пределах перв. четв. II в. до н. э. (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 127. Рис. 53, 1, 7). Радиоуглеродная (2195±35 BP) и калиброванная (2 – 369–174 гг. до н. э.) даты не противоречат археологической (таблица, 1; рисунок, 1).

Погребение 43/1 (одиночное) являлось одним из немногих безынвентарных захоронений могильника у с. Глиное. Оно было впущено в насыпь, основное погребение которой (43/2) было датировано на основании находки железной фибулы, ножка которой крепится к спинке при помощи скобы, посл. четв. III – перв. четв. II в. до н. э. Исходя из предположения об относительно небольшом промежутке времени между совершением основного и впускного захоронения, этот достаточно широкий диапазон был указан в качестве археологической даты погребения 43/1 (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 772, 957, 958. Рис. 152, 2). Как показали радиоуглеродная (2235±35 BP) и калиброванная (2 – 389–204 гг. до н. э.) даты (таблица, 2; рисунок, 2), такой подход в данном случае оказался оправданным.

Захоронение 75/2 было впускным и содержало одиночное погребение ребенка 6-7 лет. Его археологическая дата была определена на основании железной фибулы с шариками на ножке в пределах третьей четв. III в. до н. э. (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 452-454, 951. Рис. 255, 1, 5). Радиоуглеродная (2225±30 BP) и калиброванные (2 –380–203 гг. до н. э.) даты не противоречат археологической (таблица, 3; рисунок, 3).

Катакомба 81/1 являлась асинхронным захоронением: женщина 20–35 лет (костяк 2) была подзахоронена к мужчине (костяк 1) того же возраста. Как и в случае с погребением 43/2, на основании железной фибулы, ножка которой крепится к спинке при помощи скобы, археологическая дата комплекса была установлена в пределах посл. четв. III – перв. четв. II в. до н. э. (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 477–481, 958. Рис. 270, 3; 271, 10). Для радиоуглеродного датирования были использованы зубы костяка 1. Полученные даты (2185±30 BP; 2 – 361–172 гг. до н. э.) не только не противоречат археологической (таблица, 4; рисунок, 4), но и указывают на то, что первичное захоронение в катакомбе было совершено, вероятно, в перв. четв. II в. до н. э.

Погребение 86/1 (одиночное женское) было датировано посл. четв. III – перв. четв. II в. до н. э., с учетом предположения, что серьги из данной катакомбы, одно из окончаний которых оформлено в виде поперечной “восьмерки”, должны датироваться так же, как и фибулы с аналогичным декоративным элементом на спинке (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 506–508, 962. Рис. 285, 5, 286, 10, 11). Результаты радиоуглеродного датирования (2245±30 BP; 2 – 393–206 гг. до н. э.) показали справедливость корреляционного метода, использованного при датировании части погребений могильника у с. Глиное (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 936). Кроме того, стало ясно, что из интервала археологической даты данного захоронения необходимо исключить перв. четв. II в. до н. э. (1 – 381–231 гг. до н. э., 2 – 393–206 гг. до н. э.) (таблица, 5; рисунок, 5).

Крайне показательной является ситуация с датированием катакомбы 87/1 с одиночным мужским погребением (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 511. Рис. 288, 3). Ее узкая археологическая дата не была установлена. Данный комплекс, как и еще 41 захоронение на могильнике у с. Глиное, в которых не было найдено надежных хроноиндикаторов, были датированы в широких пределах существования могильника, т.е. III–II вв. до н. э. При этом была отмечена высокая вероятность того, что именно эти 42 погребения были совершены на раннем (первая половина III в. до н. э.) или на завершающем (вторая половина II в. до н. э.) этапах функционирования памятника, когда на нем фиксируется наименьшее количество керамических импортов и фибул (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 964). Результаты радиоуглеродного датирования показали следующее. Во-первых, календарные даты (1 – 393–236 гг. до н. э., 2 – 399–209 гг. до н. э.) позволяют ограничить время совершения захоронения только III в. до н. э., а во-вторых, радиоуглеродная дата (2265±30 BP) (таблица, 6; рисунок, 6) указывает на перв. пол. III в. до н. э. как наиболее вероятное время сооружения катакомбы 87/1.

Относительно погребения 89/1, основного в кургане, было отмечено, что оно совершено не позже перв. четв. II в. до н. э., а возможно, и в посл. четв. III в. до н. э. Основанием для такой археологической датировки стала гончарная чашка перв. четв. II в. до н. э. из впускного захоронения 89/2. (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 523–531, 952, 962. Рис. 295, 1, 296, 1, 298, 1, 6, 299, 1). Полученные радиоуглеродная (2240±35 BP) и календарные даты (1 – 380–211 гг. до н. э., 2 – 392–204 гг. до н. э.) (таблица, 7; рисунок, 7) позволяют скорректировать археологическую датировку катакомбы 89/1, ограничив ее только посл. четв. III в. до н. э.

В то же время дата другого впускного захоронения 89/3, совершенного, очевидно, позже впускного погребения 89/2, была указана в диапазоне втор. четв. II в. до н. э. (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 523–531, 952, 962. Рис. 295, 1, 299, 1). Отметим, что погребение 89/3 было не только впущено в существующую насыпь, но его входная яма перерезала погребальную камеру основной катакомбы 89/1. Это позволяло предполагать достаточно большой промежуток времени между захоронениями, когда ориентир центра насыпи мог быть утраченным. В этой связи мы относимся с недоверием к радиоуглеродной дате (2260±30 BP) впускного погребения 89/3 (таблица, 8), которая оказалась более ранней, чем аналогичная дата (2240±35 BP) основного в кургане захоронения 89/1 (таблица, 7). Также необходимо отметить, что для радиоуглеродного датирования были использованы зубы женщины 20–35 лет, тело которой было внесено в катакомбу при подзахоронении, т.е. фиксирует позднейший этап использования кургана 89. В то же время одна из календарных дат (2 – 397–209 гг. до н. э.) (таблица, 8; рисунок, 8) не исключает возможности, что обе катакомбы (основная 89/1 и впускная 89/3) были совершены в посл. четв. III в. до н. э. В такой ситуации необходимо признать, что основное погребение 89/1 и оба впускных (89/2 и 89/3) были совершены с очень небольшим интервалом времени в пределах перв. пол. – посл. четв. III в. до н. э. Однако этому противоречат, во-первых, полученные радиоуглеродные даты для погребений 89/1 и 89/3, во-вторых, планиграфические данные, в-третьих, асинхронный характер захоронения 89/3 и, в-четвертых, датировка гончарной чашки из впускного погребения 89/2. Нам остается только предполагать, что на результаты радиоуглеродного датирования образцов из захоронения 89/3 скифского могильника у с. Глиное повлияли определенные обстоятельства3, которые привели к получению неприемлемых в археологическом отношении дат.

Впрочем, ситуация с датированием последнего комплекса никак не умаляет значимость и эффективность метода радиоуглеродного датирования скифских погребений Северного Причерноморья. Несмотря на то, что узкие календарные даты не были получены ни для одного из восьми датированных погребений могильника у с. Глиное, были проведены проверка археологических дат и проверка логических схем, которые привели к их появлению.

Так, радиоуглеродные даты семи комплексов (13/3, 43/1, 75/2, 81/1, 86/1, 87/1, 89/1) из восьми, для которых было проведено радиоуглеродное датирование, не противоречат археологическим датам. Кроме того, в трех случаях, по нашему мнению, радиоуглеродные даты позволят уточнить дату захоронений (81/1, 86/1, 89/1). Также впервые была получена относительно узкая дата сооружения катакомбы 87/1.

Представляется весьма важным обратить внимание на “игнорирование” нижних отрезков калиброванных интервалов, которые уводят все календарные даты в IV в. до н. э. Ранее исследователями неоднократно отмечалось обратное – совпадение археологической даты с древнейшей частью интервала калиброванного радиоуглеродного возраста “практически для всех скифских датированных памятников” (Алексеев и др., 2005. С. 215–221; Алексеев, 2015. С. 93, 94).

В настоящей работе предпочтение отдается верхним отрезкам календарных дат, поскольку вся совокупность данных о погребальном обряде и о сопровождающем инвентаре (в том числе и о хроноиндикаторах, дающих сколь-нибудь узкие археологические даты) могильника у с. Глиное указывает на время функционирования данного памятника в пределах самого кон. IV – кон. II в. до н. э. (Тельнов, Четвериков, Синика, 2016. С. 945–966). При этом захоронения втор. пол. V – кон. IV в. до н. э. исследованы в составе курганных групп “Сад” и “Водовод”, расположенных в 1.8 км к С от могильника III–II вв. до н. э. у с. Глиное, однако они существенно отличаются от последнего и погребальным обрядом, и сопровождающим инвентарем (Синика и др., 2019а, б)4.

В то же время трижды удалось проверить аргументы (или логические конструкции), на которые опирались исследователи при определении археологических датировок: предположение об относительно небольшом промежутке времени между совершением основного и впускного захоронений (43/1); справедливость использования корреляционного метода при определении времени сооружении части погребений памятника (86/1); предположение о ранних датах погребений могильника у с. Глиное, не содержавших хроноиндикаторов (87/1).

В заключение необходимо отметить, что опыт радиоуглеродного датирования захоронений могильника III–II вв. до н. э. у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра не только расширил базу радиоуглеродных дат скифских погребений Северного Причерноморья, но и в очередной раз продемонстрировал, что данный метод (независимый от археологических) может успешно использоваться для хронологических исследований в скифологии. Также очевидно, что нет никаких оснований отказываться от него (Алексеев, 2015. С. 97). Даже в тех случаях, когда скифские погребальные комплексы содержат хроноиндикаторы, указывающие на весьма узкую календарную дату их сооружения, радиоуглеродное датирование позволяет проверить археологические даты. Во остальных случаях целесообразность использования этого научного метода сложно переоценить.

Библиография

- 1. Алексеев А.Ю. “Центростремительная” и “центробежная” хронология скифских древностей Северного Причерноморья // Боспорский феномен. Греки и варвары на евразийском перекрестке: материалы междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 19–22 ноября 2013 г.). СПб.: Нестор-История, 2013. С. 349–352.

- 2. Алексеев А.Ю. Радиоуглеродное датирование скифских курганов Северного Причерноморья // Феномен Бiльського городища – 2014: До 70-рiччя відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України та 80-рiччя від дня народження видатного українського археолога професора Є.В. Черненка (1934–2007): збірник матеріалів наукової конференції. Київ; Полтава: ЦП НАН України i УТОПIК, 2014. С. 9–13.

- 3. Алексеев А.Ю. О радиоуглеродном датировании скифских курганов Северного Причерноморья // АСГЭ. № 40. СПб.: ГЭ, 2015. С. 88–98.

- 4. Алексеев А.Ю., Боковенко Н.А., Васильев С.С., Дергачев В.А., Зайцева Г.И., Ковалюх Н.Н., Кук Г., ван дер Плихт Й., Посснерт Г., Семенцов А.А., Скотт Е.М., Чугунов К.В. Евразия в скифскую эпоху. Радиоуглеродная и археологическая хронология. СПб.: Теза, 2005. 290 с.

- 5. Бидзиля В.И., Полин С.В. Скифский царский курган Гайманова Могила. Киев: Скиф, 2012. 752 с.

- 6. Кузьмин Я.В. Геоархеология: естественнонаучные методы в археологических исследованиях. Томск: Изд. дом Томского гос. ун-та, 2017. 396 с.

- 7. Полин С.В. Скифский Золотобалковский курганный могильник V–IV вв. до н.э. на Херсонщине. Киев: Издатель Олег Филюк, 2014. 776 с.

- 8. Синика В.С., Лысенко С.Д., Тельнов Н.П., Разумов С.Н. Скифский курган второй половины V в. до н.э. в Нижнем Поднестровье // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения, 2019а. № 1. С. 6–19.

- 9. Синика В.С., Тельнов Н.П., Лысенко С.Д., Разумов С.Н. Скифский курган 7 группы “Водовод” в Нижнем Поднестровье // Stratum plus. 2019б. № 3. С. 365–390.

- 10. Скорый С.А., Хохоровски Я. Большой Рыжановский курган. Киев: Изд. Олег Филюк, 2018. 432 с.

- 11. Тельнов Н.П., Четвериков И.А., Синика В.С. Скифский могильник III–II вв. до н.э. у с. Глиное. Тирасполь: Stratum plus, 2016 (Археологические памятники Приднестровья; III). 1096 с.

- 12. Bronk Ramsey C. Bayesian analysis of radiocarbon dates // Radiocarbon. 2009. № 51 (1). P. 337–360.

- 13. Juras A., Krzewinska M., Nikitin A., Ehler E., Chylenski M., Łukasik S., Krenz-Niedbala M., Sinika V., Piontek J., Ivanova S., Dabert M., Götherström A. Diverse origin of mitochondrial lineages in Iron Age Black Sea Scythians // Scientific Reports. 2017. № 7, 43950.

- 14. Łukasik S., Krenz-Niedbała M., Sinika V. Scythian health status: the aristocracy and the poor // Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyjki i ochrony środowiska. Streszczenia. III Konferencja Naukowo-Dydactyczna Wydziału biologii. 10-12 kwietnia 2014. Poznań: Kontekst, 2014. S. 106.

- 15. Łukasik S., Krenz-Niedbała M., Sinika V., Piontek J. Black Sea steppe warriors: Dental health and diet of Scythians from Moldova (4th–2nd c. BC) // Polish Society for Human & Evolution Studies. 2nd International Conference (Poznań, September 21-23, 2015). Poznań: PTNCE, 2015. S. 48, 49.

- 16. Łukasik S., Liczbińska G., Krenz-Niedbała M., Sinika V., Piontek J. Black Sea steppe warriors: biodemography of the Scythians from Moldova (4th–2nd c. BC) // European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology. 20th Congress of the European Anthropological Association (Zagreb, Croatia 24th–28th August 2016). Zagreb: Institute for Anthropological Research, 2016. P. 19, 20.

- 17. Łukasik S., Bijak J., Krenz-Niedbała M., Liczbinska G., Sinika V., Piontek J. Warriors Die Young: Increased Mortality in Early Adulthood of Scythians from Glinoe, Moldova, Fourth through Second Centuries BC // Journal of Anthropological Research. 2017. Т. 73. № 4. P. 584–616.

- 18. Reimer P.J, Bard E., Bayliss A., Beck J.W., Blackwell P.G., Bronk Ramsey C., Buck C.E., Cheng H., Edwards R.L., Friedrich M., Grootes P.M., Guilderson T.P., Haflidason H., Hajdas I., Hatté C., Heaton T.J., Hoffmann D.L., Hogg A.G., Hughen K.A., Kaiser K.F., Kromer B., Manning S.W., Niu M., Reimer R.W., Richards D.A., Scott E.M., Southon J.R., Staff R.A., Turney C.S.M., van der Plicht J. IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0–50,000 years cal BP // Radiocarbon. 2013. № 55, 4. P. 1869–1887.