- Код статьи

- S086960630010940-3-1

- DOI

- 10.31857/S086960630010940-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 33-46

- Аннотация

На Алтае археологические памятники сяньбийского времени по разным причинам долгое время не исследовались. Основной массив материалов по этому периоду был получен в 1980-е и в начале 1990-х годов при проведении массовых раскопок выявленных погребальных комплексов. За последние два десятилетия количество сведений о погребальном обряде и материальном мире населения Алтая во II–IV вв. немного увеличилось. Это позволило решать проблемы культурно-хронологического характера, опираясь на типологический анализ различных категорий зафиксированного инвентаря. В статье детально представлены предметы вооружения, снаряжения человека и верхового коня, а также орудия труда и быта, украшения костюма. Определены их аналогии и датировки. Приведена характеристика выделенного бело-бомского этапа булан-кобинской культуры, указаны перспективы его дальнейшей дробной хронологии и дан исторический контекст.

- Ключевые слова

- Алтай, сяньбийское время, вооружение, конское снаряжение, орудия труда, предметы быта, украшения, культурно-хронологический анализ

- Дата публикации

- 29.09.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 14

- Всего просмотров

- 723

Началом изучения археологических памятников Алтая, относящихся к последним векам I тыс. до н.э. – первой половине I тыс. н.э., стали раскопки В.В. Радлова в 1865 г. на могильниках Катанда I и Берель (Радлов, 1989. С. 443–445, 451; Захаров, 1926. С. 76–80; Гаврилова, 1965. С. 54, 55; Сорокин, 1969. С. 231, 234). За следующие 100 лет исследованию подверглось всего шесть курганов на памятниках Кокса, Пазырык и Балыктыюль (Гаврилова, 1965. С. 52, 53; Сорокин, 1977). Прорыв был совершен в 1980-е – начале 1990-х годов. В данный период археологическими экспедициями открыты, частично или полностью раскопаны десятки могильников и сотни объектов, которые заняли свое место между комплексами пазырыкской и тюркской культур Алтая. История их изучения подробно изложена (Соенов, 2003. С. 4–12). В настоящее время темпы полевых исследований снизились, что связано с разными причинами, в том числе с необходимостью научного осмысления и публикации огромного количества полученных материалов.

Первая культурно-хронологическая интерпретация памятников Алтая конца I тыс. до н.э. – первой половины I тыс. н.э. была опубликована спустя столетие после самых ранних раскопок. А.А. Гаврилова (1965. С. 52–57, 105), проанализировав имевшиеся к тому времени сведения, выделила два типа могил: одинцовский (Пазырык) и берельский (Берель, Катанда I, Кокса, Яконур), датировав их соответственно II–IV и IV–V вв. Позднее С.С. Сорокин (1977. С. 65, 66) отнес раскопанные им курганы на памятниках Балыктыюль и Пазырык ко второй четверти I тыс. н.э., но воздержался от их культурного определения. Дальнейшее осмысление памятников указанного периода проводилось по мере получения новых материалов. Так, В.Н. Елин и А.С. Васютин (1984. С. 37, 38) выделили для восточной части Алтая кок-пашский тип погребений III–V вв., противопоставив его берельскому. Ю.Т. Мамадаков (1990. С. 15–18) объединил памятники Центрального Алтая в булан-кобинскую культуру I в. до н.э. – III/IV в. н.э. А.С. Суразаков (1992. С. 92–97) предложил свести все горно-алтайские памятники в кудыргинскую культуру конца I тыс. до н.э. – VII в. н.э.

В начале 2000-х годов авторами статьи разработана общая схема культурно-хронологического развития Алтая. Детальное рассмотрение различных признаков памятников II в. до н.э. – V в. н.э. показало их единую основу, что свидетельствовало о существовании одной (булан-кобинской) археологической культуры. Типологический анализ инвентаря из булан-кобинских комплексов позволил выделить в их развитии три этапа: усть-эдиганский (II в. до н.э. – I в. н.э.); бело-бомский (II–первая половина IV в.); верх-уймонский (вторая половина IV – первая половина V в.) (Тишкин, Горбунов, 2005. С. 160, 161; Тишкин, 2007. С. 174–179). Эти этапы были соотнесены с политическим господством в Центральной Азии объединений кочевников хунну (сюнну), сяньби и жужаней. Ранее авторами опубликована характеристика усть-эдиганского этапа булан-кобинской культуры, отражавшего ситуацию на Алтае в хуннуское (сюннуское) время (Тишкин, Горбунов, 2006). В настоящей статье представлен анализ археологических материалов из памятников бело-бомского этапа, которые соответствуют сяньбийскому времени (II–первая половина IV в.). К нему отнесены могильники Белый Бом II, Булан-Кобы IV, Бош-Ту, Боочи, Сальдяр II, Степушка, Айрыдаш I, Бике I, Карбан I, Тыткескень VI, Улуг-Чолтух, Балыктыюль, Курайка, Кальджин 6, Урочище Балчикова 3, а также одиночные погребения в пунктах Катанда 3, Кокса, Кызыл, Семисарт I, Бийке, Пазырык (курган 6), Кам-Тытугем, Ак-Кол 1, Кальджин 8, Ябоган III (Тишкин, Горбунов, 2005. С. 161). Материалы некоторых из них введены в научный оборот пока лишь частично. Не исключено, что после их полной публикации выделятся объекты как более ранней, так и более поздней стадий. Следует отметить, что по образцам из некоторых курганов получены радиоуглеродные датировки (Тишкин и др., 2018. С. 149–154, 156, 157), которые подтверждают приводимые ниже хронологические выкладки.

Курганы бело-бомского этапа имеют небольшие насыпи округлой и овальной, реже четырехугольной в плане формы, которые располагаются тесными цепочками. Для внутримогильных сооружений характерны каменные ящики из тонких плит. Численно доминируют захоронения по обряду одиночной ингумации с расположением умерших людей вытянуто на спине, головой в восточный или западный сектор. Есть кенотафы. Устойчивую группу составляют погребения в сопровождении верхового коня, который ориентирован в одну сторону с человеком.

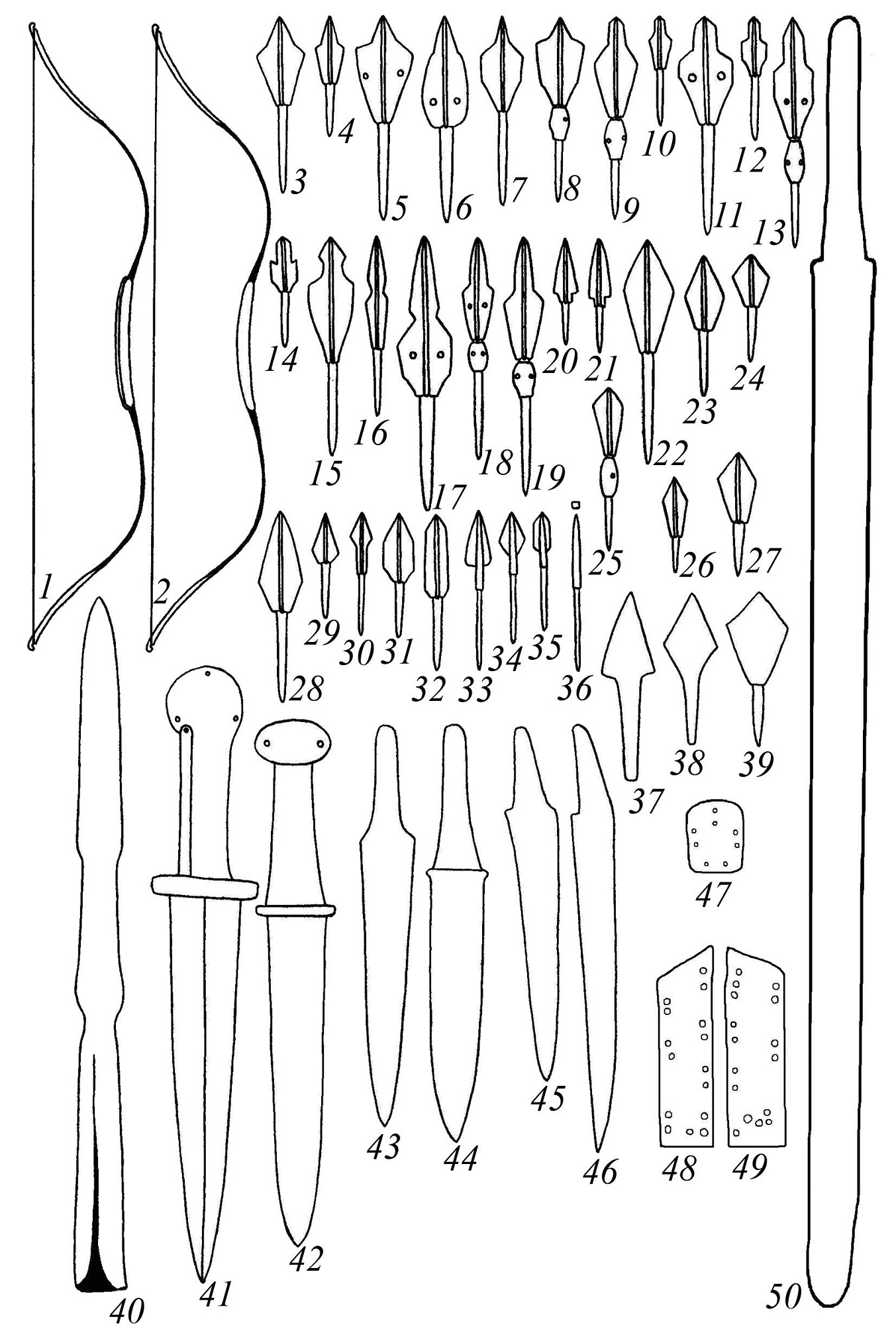

Вооружение представлено луками, наконечниками стрел и копья, мечом, кинжалами, боевыми ножам и панцирными пластинами.

Остатки сложносоставных луков из памятников бело-бомского этапа делятся на два типа с наборами из семи (рис. 1, 1) и шести (рис. 1, 2) роговых накладок. По конструкции и параметрам они повторяют хуннуские образцы III/II в. до н.э. – I в. н.э. (Коновалов, 1976. Табл. III–V; Худяков, 1986. Рис. 2, 3; Давыдова, 1996. Табл. 12, 52, 84; Миняев, 1998. Табл. 57, 63). Однако в оформлении накладок на рукоять лука наблюдаются определенные изменения. Срединные боковые накладки приобретают дуговидную и трапециевидную форму, с закругленными или заостренными окончаниями. Срединные тыльные накладки, сохраняя прежнюю форму, становятся длиннее, сравниваясь с боковыми или немного превосходя их. Луки с такими деталями более всего характерны для булан-кобинских памятников II–V вв. и отражают местное переоформление исходных хуннуских экземпляров (Горбунов, 2006. С. 16–18).

Все боевые наконечники стрел бело-бомского этапа изготовлены из железа и имеют черешковый насад. Преобладают изделия с трехлопастным пером (рис. 1, 3–32). По общему абрису пера эти наконечники делятся на ярусные (рис. 1, 3–19), треугольные (рис. 1, 20, 21), ромбические (рис. 1, 22–30) и шестиугольные (рис. 1, 31, 32). Ярусные наконечники разбиваются на экземпляры с более коротким верхним ярусом (рис. 1, 3–15) и на образцы с почти равными ярусами (рис. 1, 16–19). Сочетание форм ярусов весьма многообразно: треугольные (верхний ярус) и асимметрично-ромбические (нижний ярус) наконечники (рис. 1, 3–5), треугольные и овальные (рис. 1, 6), треугольные и шестиугольные (рис. 1, 7, 8), пятиугольные и асимметрично-ромбические (рис. 1, 9, 10), пятиугольные и шестиугольные (рис. 1, 11–13), пятиугольные и пятиугольные (рис. 1, 14), вытянуто- и асимметрично-ромбические (рис. 1, 15, 16), вытянуто-ромбические и шестиугольные (рис. 1, 17), килевидные и асимметрично-ромбические (рис. 1, 18, 19). Некоторые из них имеют округлые прорези в лопастях нижнего яруса и роговые свистунки у основания пера. Большинство находок с коротким верхним ярусом продолжают собой развитие аналогичных хуннуских наконечников стрел II в. до н.э. – I в. н.э. (Худяков, 1986. Рис. 5, 14–20; Турбат, Худяков, 2003. Рис. 1, 1–3, 10, 12–14). Идентичные образцы встречаются во многих культурах Центральной Азии и Южной Сибири II–V вв. (Худяков, 1986. Рис. 26, 1–8, 12; 36, 9, 12; Худяков, Юй Су-Хуа, 2000. Рис. 1, 10). Наконечники с равновеликими ярусами представляют дальнейшую модификацию таких стрел, возникшую не ранее II в. и первоначально характерную для Южносибирского региона (Неверов, Мамадаков, 1991. С. 128, 129. Рис. 1).

Рис. 1. Материалы бело-бомского этапа булан-кобинской культуры (II– первая половина IV в.): вооружение (1–50). Памятники: Белый-Бом II – 11, 12, 14, 18, 19, 22, 25; Булан-Кобы IV – 1, 3, 5, 6, 10, 15, 17, 20, 27, 40, 45, 42; Кокса – 48–50; Кызыл – 4, 30, 33–36; Степушка – 47; Балыктыюль – 13, 31, 44; Пазырык – 16, 46; Айрыдаш I – 9, 21, 24, 29; Тыткескень VI – 39; Улуг-Чолтух – 2, 7, 8, 23, 26, 28, 32, 43; Урочище Балчикова 3 – 37, 38; Семинский перевал – 41. Материал: 1, 2 – рог, дерево; 3–7, 10–12, 14–17, 20–24, 26–41, 43–47, 50 – железо; 8, 9, 13, 18, 19, 25 – железо, рог; 42 – железо, бронза, дерево; 48, 49 – рог. Масштаб: 1, 2 – 1:12; 3–49 – 1:3; 50 – 1:4. Fig. 1. Materials of the Bely Bom stage of the Bulan-Koba culture (the 2nd– the first half of the 4th century): weaponry (1–50).

Треугольные и шестиугольные наконечники уже применялись на усть-эдиганском этапе (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 1, 3–7) и использовались в комплексах вооружения многих культур на протяжении II–V вв. (Худяков, 1986. Рис. 25, 18, 23, 24, 30; 36, 22, 23; Худяков, Юй Су-Хуа, 2000. Рис. 1, 27). Экземпляры стрел с ромбическим очертанием пера по характеру преломления лопастей делятся на симметричные (рис. 1, 22, 23), асимметричные (рис. 1, 24–27) и вытянутые (рис. 1, 28–30). В Центральноазиатском регионе они встречаются среди археологических материалов хуннуской, сяньбийской, кокэльской и таштыкской культур во II в. до н.э. – V в. н.э. (Худяков, 1986. Рис. 5, 2–13; 25, 1–17, 19–22, 25–28; 36, 1–6; Худяков, Юй Су-Хуа, 2000. Рис. 1, 28; Турбат, Худяков, 2003. Рис. I, 6–9, 11).

В памятниках Алтая бело-бомского этапа обнаружены наконечники с двухлопастным, граненым и однолопастным пером. Силуэт двухлопастных экземпляров треугольный (рис. 1, 33), ромбический (рис. 1, 34) и шестиугольный (рис. 1, 35). Они находят соответствия в сяньбийском комплексе вооружения конца I–III в. (Худяков, Юй Су-Хуа, 2000. Рис. 1, 14, 16–18). Бронебойный четырехгранный (квадратный) наконечник килевидной формы (рис. 1, 36) достаточно оригинален. Однолопастные экземпляры имеют перо уплощенно-линзовидного сечения с треугольным (рис. 1, 37), ромбическим (рис. 1, 38) и асимметрично-ромбическим (рис. 1, 39) абрисом. Подобные наконечники появились у хунну, а позднее известны у сяньби и населения Южной Сибири (Худяков, 1986. Рис. 6, 2–7; 27, 12, 13, 23; 36, 24, 25; Худяков, Юй Су-Хуа, 2000. Рис. 1, 23, 25, 30).

Железный наконечник копья происходит из могильника Булан-Кобы IV (Мамадаков, 1996. С. 75). Он отличается значительными размерами (общая длина до 40 см) и массивностью. Перо наконечника имеет линзовидное сечение и абрис килевидной формы. Его переход в округлую шейку выражен небольшими покатыми плечиками. В свою очередь переход шейки во втулку обозначен четким расширением, что придает общему силуэту наконечника двухъярусный вид (рис. 1, 40). Подобную форму можно видеть на некоторых моделях кокэльских наконечников копий (Худяков, 1986. Рис. 32, 2, 7). Булан-кобинское изделие по достаточно узкому, но толстому перу можно отнести к бронебойным копьям-пикам, предназначенным для нанесения таранного удара.

Железный меч обнаружен во впускном погребении на памятнике Кокса (Гаврилова, 1965. С. 55). Данный экземпляр (длиной 94.5 см) имеет обоюдоострый клинок линзовидного сечения, а также небольшие плечики в месте перехода в прямой черен (рис. 1, 50). Он демонстрирует преемственность с усть-эдиганским мечом (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 1, 16) и указывает на дальнейшее применение булан-кобинскими воинами этого типа оружия.

Кинжалы бело-бомского этапа представлены изделиями без навершия и перекрестия, а также экземплярами с наличием таких деталей. Первые имеют клинок линзовидного сечения, прямой черен, наклонные или выступающие плечики (рис. 1, 43, 44). В целом, они продолжают линию развития аналогичных образцов усть-эдиганского этапа (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 1, 9, 13). Кинжалы с прямым брусковидным перекрестием и дисковидным навершием (округлого и овального абриса) имеют клинки уплощенно-ромбовидного и линзовидного сечения. Если у одного из них все сохранившиеся части из железа (рис. 1, 41), то у другого обкладка черена, навершие и перекрестие изготовлены из деревянных, бронзовых и кожаных деталей (рис. 1, 42). Эти предметы заканчивали собой эволюцию кинжалов с брусковидным перекрестием, когда волютообразное навершие (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 1, 14, 15) преобразовывалось в диск. Конструктивно близкие экземпляры известны в погребениях раннекушанской знати и саргатских курганах первых веков н.э. (Погодин, 1998. Рис. 4, 5).

Боевые ножи – новый вид оружия на бело-бомском этапе. Значительная длина клинка и достаточно широкий обух позволяют допускать их военное применение в качестве дополнительного оружия рукопашного боя. Клинки ножей имеют вытянуто-треугольное сечение, немного выпуклый обух и наклонный в сторону лезвия черен (рис. 1, 45, 46). Такие ножи уже известны в памятниках хунну, а затем в материалах кокэльской и таштыкской культур, но наиболее характерны они для булан-кобинских погребальных комплексов начиная со II в. н.э. (Горбунов, 2006. С. 77).

Железная панцирная пластина обнаружена на памятнике Степушка (Соенов и др., 2018. С. 40). Она относится к доспеху ламеллярной структуры, имеет укороченные пропорции, овально-прямоугольную форму и восемь сквозных отверстий для крепления: две пары боковых, вертикальную пару срединных верхних и горизонтальную пару срединных нижних (рис. 1, 47). Пластины данного типа появились в конце III в. до н.э. в Китае под влиянием хунну и активно применялись до V в. н.э. (Горбунов, 2013. С. 82. Рис. 1, 13, 14, 23).

Роговые панцирные пластины происходят из памятника Кокса (Гаврилова, 1965. С. 56). Там найдено шесть фрагментов от не менее трех пластин четырехугольной формы, с преимущественно парными отверстиями вдоль длинных сторон. Их особенность – скошенность одной короткой стороны (рис. 1, 48, 49). Похожие изделия есть в саргатских материалах III/II в. до н.э. – III в. н.э. (Матвеева и др., 2004. С. 88. Рис. 6, 4, 5). Пластины со скошенным краем, но из железа есть в сяньбийском памятнике начала IV в., где они использовались для набора бронированного воротника (Горбунов, 2015. С. 11, 12. Рис. 2, 2–5). На Алтае элементы брони из кости и рога использовались с VII в. до н.э., а со II в. до н.э. начал применяться железный доспех, который к III в. н.э. стал господствующим (Горбунов, 2003. С. 38–39). Присутствие роговых пластин на памятнике бело-бомского этапа отражает завершающую стадию их бытования и, вероятно, указывает на контакты с населением лесостепных районов Западной Сибири.

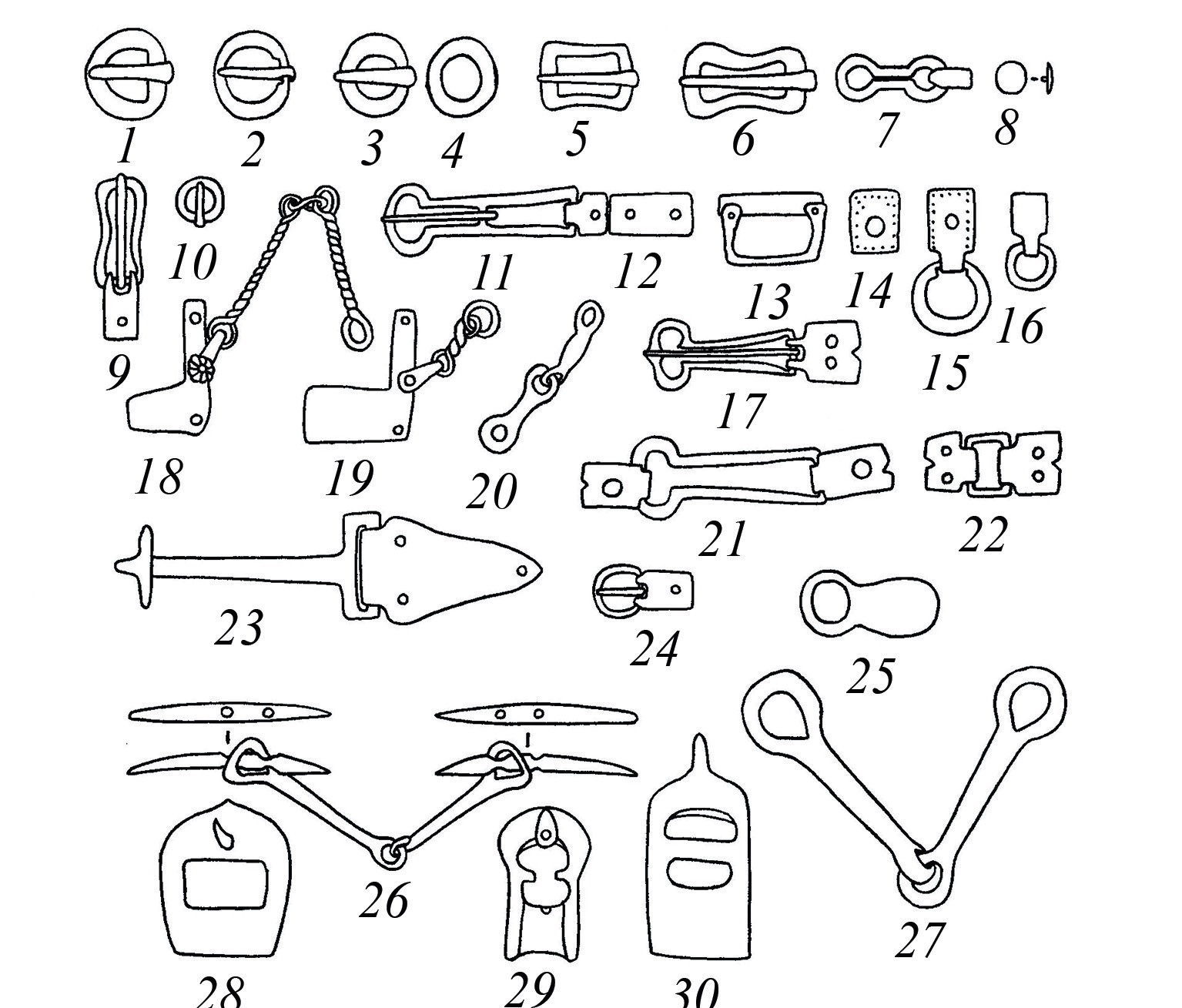

Снаряжение человека представлено металлической гарнитурой от основных и стрелковых поясов и портупейных ремней: пряжки, распределители, звенья и бляхи.

В памятниках бело-бомского этапа обнаружены различные пряжки. Из них наиболее распространены железные рамчатые с подвижным язычком, округлой, сегментовидной, прямоугольной (часто с вогнутыми сторонами) формы (рис. 2, 1–3, 5, 6, 10). Они аналогичны таким же изделиям из памятников усть-эдиганского этапа, видоизменяясь лишь в незначительной степени. Например, исчезли из обихода крупные округлые пряжки (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 1, 21, 25, 27). Наряду с этим появились новые типы пряжек: экземпляры с подвижным щитком-зажимом и округлой (рис. 2, 24), вогнуто-прямоугольной (рис. 2, 9) и овально-трапециевидной (рис. 2, 11, 17) рамкой. Последние могли снабжаться длинным язычком (рис. 2, 17) или язычком на вертлюге (рис. 2, 11). Прототипы таких изделий есть уже у хунну (Коновалов, 1976. Табл. X, 1, 2, 10; XI, 13, 15, 17–19). Более близкие аналогии происходят из памятников сяньби, у которых данные пряжки входят в широкое употребление с рубежа I–II в. н.э., будучи непременным атрибутом воинских поясов (Раскопки…, 1985. Рис. 5, 9–15; 10, 1–4; Горбунов, 2015. Рис. 5, 4, 7). Бронзовая пряжка без язычка, с округлой рамкой и неподвижным щитком (рис. 2, 25) по своим типологическим признакам датируется III–IV вв. (Матренин, 2017. С. 80). Новую конструкцию пряжек демонстрируют крюки с петельчатым основанием (которое могло снабжаться подвижным щитком-зажимом) и поперечной планкой на загнутом окончании (рис. 2, 23). Они стали заменять основные пряжки на стрелковых поясах. Подобные изделия были распространены в середине III – начале VI в. помимо Алтая у населения Забайкалья, Маньчжурии, Тувы, Семиречья и Приаралья (Матренин, 2017. С. 13, 14, 16).

Распределители ремней на бело-бомском этапе представлены кольцами (рис. 2, 4), пряжковидными и прямоугольными рамками с двумя подвижными щитками-зажимами (рис. 2, 21, 22). Первые изделия повторяют усть-эдиганские образцы, но имеют меньший диаметр (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 1, 26, 28). Аналогичные распределители от стрелковых поясов фиксируются у сяньби в конце I–III в., где они также идут в комплекте с округлыми рамчатыми пряжками (Раскопки…, 1985. Рис. 14, 9, 10). Распределители со щитками находят аналогии в материалах кокэльской культуры (Дьяконова, 1970. Табл. XI, 30, 31; XII, 35).

Рис. 2. Материалы бело-бомского этапа булан-кобинской культуры (II – первая половина IV в.): снаряжение человека (1–25) и верхового коня (26–30). Памятники: Белый-Бом II – 26, 28, 29; Булан-Кобы IV – 5, 8, 10, 20, 27, 30; Балыктыюль – 11–15, 17, 21–23; Пазырык – 2, 18, 19; Курайка – 24; Айрыдаш I – 7; Бике-I – 1, 9, 25; Тыткескень VI – 3, 4, 6, 16. Материал: 1–10, 16, 18–20, 27 – железо; 11–15, 17, 21–25 – цветной металл; 26 – железо, рог; 28–30 – рог. Масштаб: 1–25, 28–30 – 1:3; 26, 27 – 1:4. Fig. 2. Materials of the Bely Bom stage of the Bulan-Koba culture (the 2nd–the first half of the 4th century): equipment of a person (1–25) and a riding horse (26–30).

Железные звенья представляют собой изделия из стержня, окончания которого раскованы в кольца. Стержни могут быть гладкими двухсоставными (рис. 2, 7) и цельными (рис. 2, 20), но гораздо чаще они витые (рис. 2, 18, 19). Есть одиночные звенья (с дополнительными деталями из щитка-зажима и кольца), но по большей части они соединялись между собой в цепочки, которые заменяли кожаные портупейные ремни при подвешивании предметов к поясу. В памятниках бело-бомского этапа звенья или цепочки из них обычно сопровождали ножи и могли крепиться к специальным обоймам от ножен (рис. 2, 18, 19). Одиночные двухсоставные звенья со щитком-зажимом известны уже на усть-эдиганском этапе (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 1, 31). Остальные звенья и цепочки стали новыми деталями, которые помимо булан-кобинских комплексов известны в памятниках таштыкской и кокэльской культур (Кызласов, 1960. Рис. 30, 2; 47, 6, 7; Дьяконова, 1970. Табл. XI, 48, 49; XII, 36–43).

Поясные бляхи-накладки бело-бомского этапа частично продолжали предыдущие традиции. Это касается округлых изделий (рис. 2, 8), а вот предметы прямоугольной формы (рис. 2, 12, 14), возможно, были дальнейшим видоизменением овальных прототипов (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 1, 29, 30). На ряде таких накладок имеется дополнительная деталь в виде подвижного кольца, закрепленного на выступе нижнего края бляхи (рис. 2, 15, 16). Изделия аналогичной конструкции характерны для сяньбийской поясной гарнитуры (Горбунов, 2015. Рис. 5, 5, 7). Еще один тип представляют узкие бляхи со скобой на нижний край пояса (рис. 2, 13). Они завершали линию развития хуннуских ажурных блях (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 1, 22), которая заключалась в постепенной стилизации орнамента и упрощении формы. Этот процесс демонстрируют и подобные сяньбийские накладки I/II–III вв. (Раскопки…, 1985. Рис. 5, 4; 8, 3).

Снаряжение верхового коня включает в себя уздечные и седельные принадлежности: удила и псалии, подпружные пряжки. Удила имеют кольчатые окончания внешних звеньев и кольчатое (рис. 2, 27) либо кольчато-крюковое (рис. 2, 26) соединение внутренних звеньев. Первая конструкция характерна для предыдущего времени, а вторая появляется не ранее II в. (Неверов, 1992. С. 143). Некоторые пары удил продолжают снабжаться роговыми двудырчатыми псалиями (рис. 2, 26).

Подпружные пряжки представлены следующими типами. Первый состоит из двутавровых изделий с выступающим носиком (рис. 2, 30), которые завершают линию развития усть-эдиганских образцов (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 1, 52–54). Второй – это пряжки со шпеньком (рис. 2, 28). Они восходят к хуннуским подпружным пряжкам (Коновалов, 1976. Табл. VIII, 16), но отличаются от них приостренным оформлением рамки и наличием одной прямоугольной прорези под ремни. Третий тип – однотавровые экземпляры с выделенной рамкой (рис. 2, 29). Исходной конструкцией для него могли послужить роговые пряжки с подвижным язычком, зафиксированные в памятниках хунну II в. до н.э. – I в. н.э. и сяньби I–II вв. н.э. (Давыдова, 1996. Табл. 58, 13; Деревянко, 1999. Табл. I).

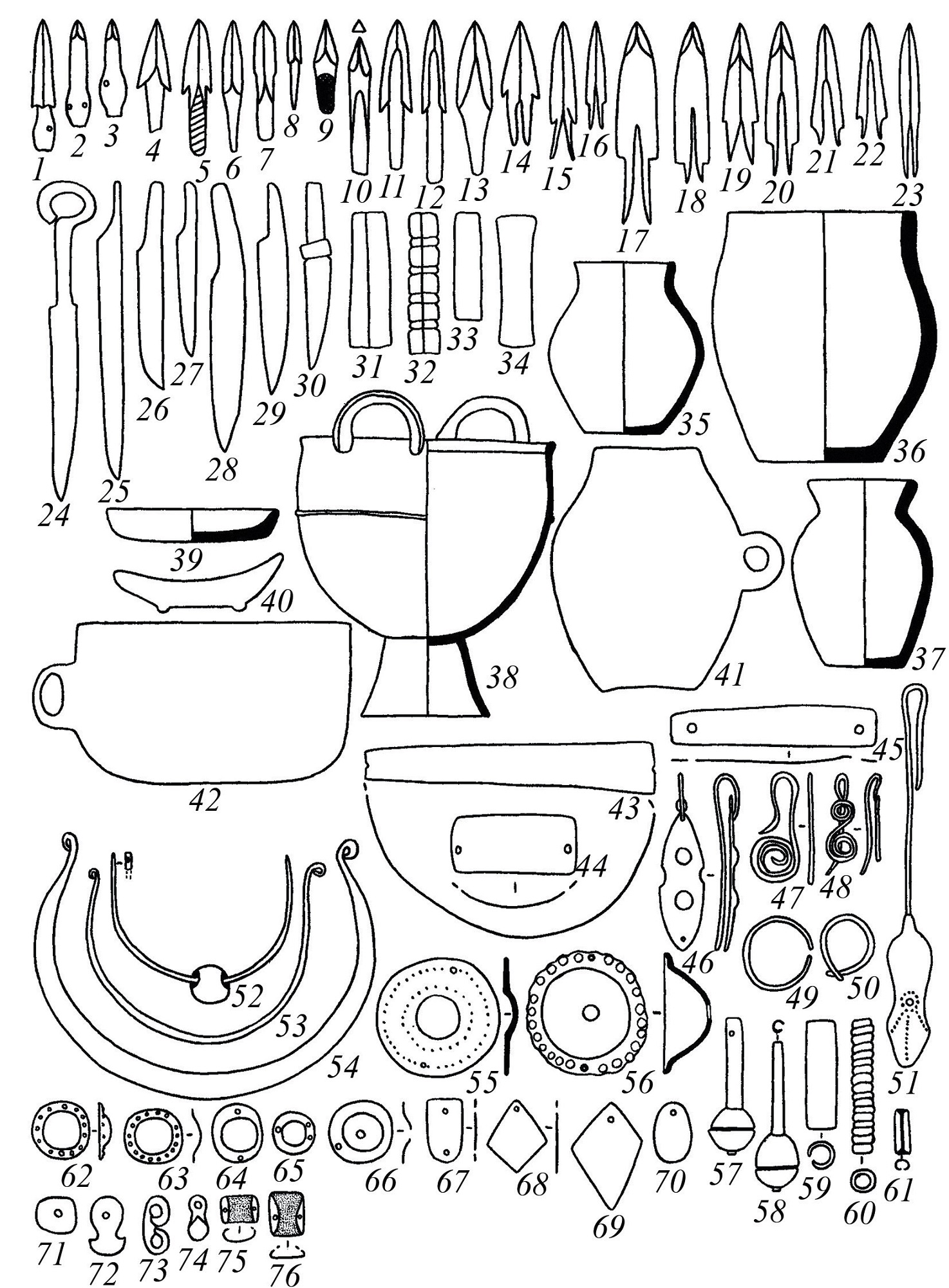

Орудия труда и предметы быта составляют следующие категории вещей: охотничьи наконечники стрел; рабочие ножи; трубочки-«игольники»; посуда. Костяные (роговые) наконечники стрел по характеру насада делятся на втульчатые (рис. 3, 1–3), черешковые (рис. 3, 4–13) и раздвоенные (рис. 3, 14–23). Большинство из них четырехгранного (ромбовидного) сечения, по всему телу пера или только на острие, но имеются и трехгранные экземпляры (рис. 3, 10). Втульчатые наконечники представляют совершенно новую конструкцию, когда втулка изготовлялась в виде шарика-свистунки. Их перо треугольной формы со слегка приостренными плечиками (рис. 3, 1) и килевидного очертания с круглой шейкой (рис. 3, 2, 3). Образцы, аналогичные первому типу, известны в материалах бурхотуйской культуры Забайкалья (Худяков, 1991. Рис. 28, 1–4). Для Центральноазиатского региона время появления наконечников с втулкой-свистункой определяется не ранее II в. (Тетерин, 2004. С. 54). Среди черешковых наконечников по абрису пера выделяются треугольные с плечиками-шипами (рис. 3, 4, 5, 11, 12), треугольные с круглой шейкой (рис. 3, 9, 10), шестиугольные (рис. 3, 7) и килевидные (рис. 3, 6, 8, 13) со слабовыраженными плечиками. Все они, за исключением экземпляров с круглой шейкой, продолжают развитие усть-эдиганских стрел (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 2, 4–11). Наконечники с раздвоенным насадом имеют треугольную и килевидную формы пера, заостренные (рис. 3, 14, 15), прямые (рис. 3, 16–22) и покатые плечики (рис. 3, 23). Изделия с раздвоенным насадом характерны для хунну (Давыдова, 1995. Табл. 180; 1996. Табл. 71; Миняев, 1998. Рис. 13; Турбат, Худяков, 2003. Рис. II), а в дальнейшем они заимствовались многими народами и бытовали до начала эпохи Средневековья. Впрочем, бело-бомский набор раздвоенных стрел имеет отличия от хуннуского. В нем меньше расщепленных наконечников и больше вырезных экземпляров, к тому же раздвоение насада всегда производилось в широкой плоскости пера.

Железные ножи подразделяются на следующие типы. Первый характеризуется клинком с выделенным острием, двумя плечиками и череном раскованным в крюковое навершие (рис. 3, 24). Он продолжает собой развитие усть-эдиганского образца (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 2, 13). Второй – это ножи с прямым череном и обухом и одним плечиком со стороны лезвия (рис. 3, 25–27). Третий – ножи с прямым или наклонным череном, одним или двумя плечиками, иногда с обоймой под обкладку рукояти, выпуклым обухом, со стороны которого может быть выделенное острие (рис. 3, 28–30). Такие экземпляры представляют уменьшенные аналоги боевых булан-кобинских ножей.

Костяные трубочки бело-бомского этапа (рис. 3, 31, 33) во многом аналогичны усть-эдиганским (Тишкин, Горбунов, 2006. С. 35. Рис. 2, 14–17). Их отличительные детали – расширенные окончания (рис. 3, 34) и нарядный вырезной корпус (рис. 3, 32).

Посуда по материалу подразделяется на керамическую, металлическую и деревянную. Керамические сосуды представлены неорнаментированными горшками с прямым или отогнутым наружу венчиком (рис. 3, 35–37) и продолжают собой традицию усть-эдиганского этапа в сторону ее упрощения (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 2, 32, 35, 37). Бронзовый котел также аналогичен раннему образцу (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 2, 38), отличаясь меньшими размерами и отсутствием вырезов на поддоне (рис. 3, 38). Деревянные кружки (рис. 3, 41, 42), миски (рис. 3, 39) и блюда на ножках (рис. 3, 40) во многом соответствуют своим усть-эдиганским прототипам (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 2, 40–45).

Рис. 3. Материалы бело-бомского этапа булан-кобинской культуры (II– первая половина IV в.): орудия труда и предметы быта (1–42), украшения костюма (43–76). Памятники: Белый-Бом II – 15, 16, 23, 60, 74; Бош-Ту – 39, 40, 42; Булан-Кобы IV – 24, 51, 55; Катанда 3 – 10, 26, 33; Кызыл – 9, 25, 35; Балыктыюль – 30, 38, 41, 56; Пазырык – 5, 29; Курайка – 37, 48, 52, 59; Айрыдаш I – 1, 2, 7, 8, 17–20, 31, 32, 43–46, 54, 57, 58, 61, 62, 69; Бике I – 27, 36, 47, 49, 50, 53, 63–68, 70–73, 75, 76; Тыткескень VI – 4, 6, 11–14, 28, 34; Улуг-Чолтух – 3, 21, 22. Материал: 1–23, 31–34 – рог и кость; 24–29 – железо; 30 – железо, цветной металл; 35–37 – керамика; 38, 43–51, 53–76 – цветной металл; 39–42 – дерево; 52 – цветной металл, камень. Масштаб: 1–34, 52–54 – 1:3; 35–42 – 1:4; 43–51, 55–76 – 1:2. Fig. 3. Materials of the Bely Bom stage of the Bulan-Koba culture (the 2nd–the first half of the 4th century): working tools and household items (1–42), apparel ornaments (43–76).

К украшениям костюма отнесены диадемы, бляхи-фалары, нашивные бляхи, трубочки-пронизи, бубенчиковидные подвески, серьги и гривны. Диадемы бело-бомского этапа представлены бронзовыми, реже железными неширокими подпрямоугольными пластинами, как правило, имеющими по одному отверстию у коротких сторон (рис. 3, 43–45). Это более простая и дешевая модификация усть-эдиганских диадем (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 3, 1–4).

Бляхи-фалары также продолжают собой дальнейшее развитие изделий предыдущего этапа (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 3, 5, 6, 8). Они, сохраняя округлую форму, становятся крупнее, изготавливаются из бронзы, имеют выраженную умбоновидную центральную часть, два крепежных отверстия и орнаментальное зернистое поле по периметру (рис. 3, 55, 56). Похожий предмет зафиксирован на могильнике Кокэль (Дьяконова, 1970. Табл. XI, 55).

Бляхи-нашивки из меди и бронзы имеют самую разнообразную форму: полусферические округлой формы с бортиком (рис. 3, 62) или ровным полем (рис. 3, 63–66), у некоторых по периметру зернистый орнамент (рис. 3, 62, 63); гладкие овально-прямоугольной, ромбовидной и овальной форм (рис. 3, 67–71); сложнофигурные (рис. 3, 72–74) и прямоугольные с загнутыми сторонами (рис. 3, 75, 76). Большинство этих изделий находят прототипы в усть-эдиганских памятниках (Тишкин, Горбунов, 2006. Рис. 3, 18–43), но отличаются более крупными размерами и материалом. То же самое можно сказать о трубочках-пронизях (рис. 3, 59–61). Новым элементом украшений головного убора выступают бубенчиковидные подвески (рис. 3, 57, 58). Нашивки с умбонами и зернистым орнаментом характерны для сяньбийских украшений II–III вв. (Худяков, Юй Су-Хуа, 2006. Рис. 3).

Серьги из памятников бело-бомского этапа в отличие от украшений головного убора и верхней одежды имеют гораздо меньше параллелей в предшествующем этапе. Эволюционно с ним связаны изделия с крюковидным стержнем и спиралевидным окончанием (рис. 3, 47). Аналогичные украшения есть в материалах кокэльской культуры (Трифанова, 2004. Табл. I, 14–16). На их основе формируются серьги с длинным крюковидным стержнем и щитком из двойной 8-видной спирали (рис. 3, 48). Серьги крюковой конструкции со щитками, украшенными спиралями, распространены среди инвентаря сяньбийских могильников II–III вв. (Худяков, Юй Су-Хуа, 2006. Рис. 1, 15,16, 20; 2, 6, 18). Представлены на бело-бомском этапе и простые кольчатые серьги с несомкнутыми, иногда пересекающимися концами (рис. 3, 49, 50). Точно такие украшения известны и в других культурах Южной Сибири во II–V вв. (Трифанова, 2004. Табл. I, 19, 22, 27). Весьма оригинальны серьги с длинным крюковидным стержнем и сложно-фигурным щитком. У одних щиток плоский ладьевидной формы с выемками и двумя умбонами в центральной части (рис. 3, 46). Другие имеют рельефный щиток зооморфной формы, украшенный зернистым орнаментом в «головной» части (рис. 3, 51). Очень близкие аналогии последним имеются в кокэльской культуре (Трифанова, 2004. Табл. I, 17, 18).

Гривны бело-бомского этапа делятся на изделия с гладким и перевитым стержнем. Все они имеют дуговидную, близкую к полукругу форму. Среди гладких выделяются следующие экземпляры: с круглым в сечении стержнем и отверстиями на концах (рис. 3, 52); с круглым или овальным стержнем и петлевидными окончаниями (рис. 3, 53); с уплощенным стержнем и петлевидными окончаниями (рис. 3, 54). Некоторые изделия имеют один конец, не согнутый в петлю, или оба прямых конца, что возможно указывает на недоделку, позднейшее распрямление или поломку (Трифанова, 2005. Рис. 1, 4, 6, 10, 12). Гривны с могильников Курайка (рис. 3, 52), Айрыдаш I и Бике I снабжены по центру крупной бусиной (Тетерин, 2001. Рис. 2, 4, 5). Гладкие гривны с перечисленными признаками известны в памятниках таштыкской культуры конца I – начала IV в. (Тетерин, 2001. С. 109, 110. Рис. 1, 1; 2, 1, 2). Перевитая гривна найдена на могильнике Айрыдаш I. Ее стержень квадратного сечения перекручен достаточно редко по всей длине, концы прямые (Трифанова, 2005. Рис. 1, 7). Похожие по конструкции экземпляры, но из уплощенного стержня есть в памятниках кокэльской и таштыкской культур конца I–IV в. (Тетерин, 2001. С. 110. Рис. 3, 1–7).

В инвентарном наборе из памятников бело-бомского этапа можно выделить две серии вещей, которые своим происхождением связаны с материальной культурой хунну и сяньби. К хуннуской традиции восходят накладки луков, трехлопастные наконечники стрел с меньшим верхним ярусом, треугольным, ромбическим и шестиугольным абрисом пера, кинжалы и ножи без перекрестия и навершия, панцирная пластина овально-прямоугольной формы, рамчатые пряжки с подвижным язычком, кольчатые распределители, кольчатые удила, подпружные пряжки со шпеньком и подвижным язычком, часть наконечников стрел с раздвоенным насадом, трубочки. Многие из этих предметов применялись населением булан-кобинской культуры еще на раннем этапе, но наконечники стрел с ярусным и ромбическим пером, раздвоенным насадом, боевые ножи и подпружные пряжки отсутствуют в усть-эдиганских памятниках. Получается, что кочевники Алтая и других районов Южной Сибири смогли заимствовать часть материального комплекса хунну уже после утраты последними политического господства в Центральной Азии. Выше было показано, что часть предметов хуннуского облика на бело-бомском этапе прошла местную переработку. Особенно хорошо это видно на примере накладок на рукояти луков, костяных наконечников стрел, трубочек.

К сяньбийской традиции относятся двухлопастные наконечники стрел, пряжки с подвижным щитком, пряжки-крюки, поясные накладки с кольцом и скобой, кольчато-крюковые удила, наконечники стрел с втулкой-свистункой, нашивки с зернистым орнаментом, крюковые серьги со спиралями. Все эти изделия новые и начинают свое развитие на рубеже I–II вв., четко очерчивая нижнюю границу бело-бомского этапа. Еще одной новой серией вещей стали наконечники стрел с равновеликими ярусами, двухъярусный наконечник копья, звенья-цепочки, распределители со щитками, серьги со сложным щитком и гривны, видимо, имеющие общую южносибирскую основу.

Верхняя граница бело-бомского этапа ограничивается рядом архаичных изделий: кинжалы с перекрестием и навершием, костяные панцирные пластины, подпружная пряжка с выступающим носиком, нож с крюковым навершием, бронзовый котел. Эти предметы уже не фиксируются в памятниках IV–V вв. Устойчивые внутренние связи между бело-бомским и усть-эдиганским этапами показывают посуда, украшения головных уборов и одежды. Новых форм предметов среди них почти нет. Происходили лишь постепенные изменения в сторону упрощения или усложнения отдельных типов.

Этнокультурные процессы, приведшие к изменениям в материальной культуре населения Алтая на бело-бомском этапе, логично объяснить важными переменами в политической ситуации Центральноазиатского региона. В период между 87–117 гг. северные хунну потерпели ряд поражений от сяньби, и значительная часть их кочевий признала власть победителей. Земли Алтая оказались в сфере влияния державы Сяньби, достигшей своего пика в период правления вождя Таньшихая (147–181 гг.). Особенно этому могли способствовать его походы в западные области Центральной Азии (151–155 гг.). Именно с такими событиями можно связать появление сяньбийской группы вещей в булан-кобинских памятниках.

После смерти Таньшихая начался процесс децентрализации державы Сяньби, который был ненадолго приостановлен вождем Кэбиненом, но после его убийства в 235 г. эта «империя» окончательно распадается на отдельные племена и союзы. В 258 г. племена северных сяньби объединяет клан Тоба, контролировавший северные районы Центральной Азии во второй половине III – первой половине IV в. Часть вещей сяньбийской группы из булан-кобинских памятников, имеющих аналогии в Забайкалье, вполне можно соотнести с сяньбийско-тобаским комплексом. В сяньбийское время население на Алтае увеличилось. На это указывают число памятников и размеры могильников по сравнению с предыдущим этапом.

Союз Тоба принимал самое активное участие в войнах с другими объединениями за раздел территории Северного Китая, постепенно смещаясь в его пределы, и в 359 г. на освободившихся от сяньби землях Центральной Азии образуется орда жужаней, чье господство определило качественно новый этап в развитии булан-кобинской культуры.

Библиография

- 1. Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 146 с.

- 2. Горбунов В.В. Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. Ч. I: Оборонительное вооружение (доспех). Барнаул: АлтГУ, 2003. 174 с.

- 3. Горбунов В.В. Военное дело населения Алтая в III–XIV вв. Ч. II: Наступательное вооружение (оружие). Барнаул: АлтГУ, 2006. 232 с.

- 4. Горбунов В.В. Этнокультурные признаки в оформлении железных пластин ламеллярного доспеха // КСИА. 2013. Вып. 231. С. 78–87.

- 5. Горбунов В.В. Тяжеловооруженная конница сяньби-муюнов // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Ч. II. СПб.: ВИМАИВиВС, 2015. С. 3–20.

- 6. Давыдова А.В. Иволгинский археологический комплекс. Т. 1: Иволгинское городище. СПб.: АзиатИКА, 1995. 287 с.

- 7. Давыдова А.В. Иволгинский археологический комплекс. Т. 2: Иволгинский могильник. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1996. 175 с.

- 8. Деревянко Е.И. Контакты Приамурского населения со степными племенами // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. V. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1999. С. 360–365.

- 9. Дьяконова В.П. Большие курганы-кладбища на могильнике Кокэль (по результатам раскопок за 1963, 1965 гг.) // Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. Т. III: Материалы по археологии и антропологии могильника Кокэль. Л.: Наука, 1970. С. 80–209.

- 10. Елин В.Н., Васютин А.С. Новые материалы предтюркского времени из восточного Алтая // Проблемы археологии степей Евразии. Кемерово: КемГУ, 1984. С. 35–39.

- 11. Захаров А.А. Материалы по археологии Сибири. Раскопки акад. В.В. Радлова в 1865 г. (верховья Катуни) // Труды ГИМ. Вып. 1. М., 1926. С. 71–106.

- 12. Коновалов П.Б. Хунну в Забайкалье (погребальные памятники). Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1976. 221 с.

- 13. Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины. М.: МГУ, 1960. 198 с.

- 14. Мамадаков Ю.Т. Культура населения Центрального Алтая в первой половине I тыс. н.э.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1990. 19 с.

- 15. Мамадаков Ю.Т. Колющее оружие булан-кобинского населения // Актуальные проблемы сибирской археологии. Барнаул: АлтГУ, 1996. С. 75–78.

- 16. Матвеева Н.П., Потемкина Т.М., Соловьев А.И. Некоторые проблемы реконструкции защитного вооружения носителей саргатской культуры (по материалам могильника Язево-3) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2004. № 4 (20). С. 85–99.

- 17. Матренин С.С. Снаряжение кочевников Алтая II в. до н.э. – V в. н.э. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2017. 142 с.

- 18. Миняев С.С. Дырестуйский могильник. СПб.: АзиатИКА, 1998. 233 с.

- 19. Неверов С.В. Удила второй половины I тыс. н.э. Верхнего Приобья (классификация и типология) // Вопросы археологии Алтая и Западной Сибири эпохи металла. Барнаул: БГПИ, 1992. С. 141–154.

- 20. Неверов С.В., Мамадаков Ю.Т. Проблемы типологии и хронологии ярусных наконечников стрел Южной Сибири // Проблемы хронологии в археологии и истории. Барнаул: АлтГУ, 1991. С. 121–135.

- 21. Погодин Л.И. Вооружение населения Западной Сибири раннего железного века. Омск: ОмГУ, 1998. 84 с.

- 22. Радлов В.В. Из Сибири. М.: Наука, 1989. 718 с.

- 23. Раскопки группы гробниц народности сяньбэй в Лаохэшэнь в Юйшу, Цзилинь // Вэньу. 1985. № 2. С. 68–82. (На кит. яз.)

- 24. Соенов В.И. Археологические памятники Горного Алтая гунно-сарматской эпохи (описание, систематика, анализ). Горно-Алтайск: ГАГУ, 2003. 160 с.

- 25. Соенов В.И., Константинов Н.А., Трифанова С.В. Могильник Степушка-2 в Центральном Алтае. Горно-Алтайск, 2018. 242 с.

- 26. Сорокин С.С. Большой Берельский курган (Полное издание материалов раскопок 1865 и 1959 гг.) // Культура и искусство народов Востока. Л.: ГЭ, 1969 (Труды ГЭ; т. X). С. 208–236.

- 27. Сорокин С.С. Погребения эпохи великого переселения народов в районе Пазырыка // Археологический сборник Гос. Эрмитажа. Вып. 18. Л.: ГЭ, 1977. С. 57–67.

- 28. Суразаков А.С. Памятники Горного Алтая первой половины и середины первого тысячелетия (кудыргинская культура) // Этническая история тюркоязычных народов Сибири и сопредельных территорий (по данным археологии). Омск: ОмГУ, 1992. С. 92–97.

- 29. Тетерин Ю.В. Гривны гунно-сарматской эпохи Южной Сибири // Древности Алтая. Известия лаборатории археологии. № 6. Горно-Алтайск: ГАГУ, 2001. С. 107–115.

- 30. Тетерин Ю.В. Вооружение кочевников Горного Алтая берельской эпохи // Военное дело народов Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: НГУ, 2004. С. 37–82.

- 31. Тишкин А.А. Создание периодизационных и культурно-хронологических схем: исторический опыт и современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая. Барнаул: АлтГУ, 2007. 356 с.

- 32. Тишкин А.А., Горбунов В.В. Комплекс археологических памятников в долине р. Бийке (Горный Алтай). Барнаул: АлтГУ, 2005. 200 с.

- 33. Тишкин А.А., Горбунов В.В. Горный Алтай в хуннуское время: культурно-хронологический анализ археологических материалов // РА. 2006. № 3. С. 111–115.

- 34. Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В. Алтай в сяньбийско-жужанское время (по материалам памятника Степушка). Барнаул: АлтГУ, 2018. 368 с.

- 35. Трифанова С.В. Серьги из памятников Саяно-Алтая гунно-сарматского времени // Древности Алтая. № 12. Горно-Алтайск: ГАГУ, 2004. С. 92–95.

- 36. Трифанова С.В. Классификация гривен Саяно-Алтая гунно-сарматского времени // Снаряжение кочевников Евразии. Барнаул: АлтГУ, 2005. С. 201–205.

- 37. Турбат Ц., Худяков Ю.С. Характерные особенности хуннских стрел из Северной Монголии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. IX, ч. I. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2003. С. 498–503.

- 38. Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1986. 268 с.

- 39. Худяков Ю.С. Вооружение центральноазиатских кочевников в эпоху раннего и развитого средневековья. Новосибирск: Наука, 1991. 190 с.

- 40. Худяков Ю.С., Юй Су-Хуа. Комплекс вооружения сяньби // Древности Алтая. Известия лаборатории археологии. № 5. Горно-Алтайск: ГАГУ, 2000. С. 37–48.

- 41. Худяков Ю.С., Юй Су-Хуа. Украшения сяньби // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Т. 5, вып. 3: Археология и этнография. С. 50–64.