- Код статьи

- S086960630010941-4-1

- DOI

- 10.31857/S086960630010941-4

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 47-62

- Аннотация

Статья посвящена исследованию хронологических изменений форм керамических сосудов Дмитриевского могильника – одного из наиболее известных погребальных памятников салтово-маяцкой археологической культуры. Объектом изучения являются две наиболее массовые и морфологически разнообразные категории керамики памятника – кувшины и кружки. В статье предпринимается попытка выделить разные традиции придания формы сосудам обеих функциональных категорий, а также выявить критерии и случаи смешения этих традиций. На основании полученных данных разработана хронологическая группировка комплексов могильника, которая нашла подтверждение в ряде независимых данных: в металлическом инвентаре, планиграфии и топографии погребальных комплексов. В результате показана возможность использования форм керамических сосудов для разработки периодизации Дмитриевского могильника.

- Ключевые слова

- салтово-маяцкая культура, Дмитриевский могильник, кувшины, кружки, историко-культурный подход

- Дата публикации

- 29.09.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 14

- Всего просмотров

- 744

Изучение хронологических изменений форм керамики – это одно из актуальных направлений в исследованиях салтово-маяцких древностей, которое, однако, еще не получило достаточного исследовательского внимания. Главная причина этого – слабая разработанность внутренней хронологии самой салтово-маяцкой культуры. Основной хронологической схемой салтово-маяцких древностей принято считать разработку С.А. Плетневой, выполненную на материалах Дмитриевского могильника (Плетнева, 1989. С. 146–172). Опираясь на наиболее массовые категории вещевого инвентаря, она разделила большинство погребальных комплексов памятника на три хронологические группы: раннюю (втор. пол. VIII – сер. IX в.), промежуточную (ок. сер. IX в.) и наиболее многочисленную позднюю (втор. пол. IX – нач. X в.). В последующем некоторые выводы С.А. Плетневой были подвергнуты критике со стороны А.В. Комара и И.О. Гавритухина. По мнению этих исследователей, некоторые комплексы Дмитриевки были отнесены к поздней группе необоснованно. Судя по аналогиям элементам ременной гарнитуры, многие погребения из поздней группы следует относить к числу наиболее ранних (Комар, 1999. С. 111; Гавритухин, 2005. С. 394, 414).

Из-за отсутствия общепринятого мнения относительно датировок конкретных погребальных комплексов памятника очень сложно установить направления и конкретное содержание изменений форм керамических сосудов, используя традиционный путь – анализ распределения разных типов посуды по датированным реперным комплексам.

Существует и другое препятствие, для проведения такой работы – это очень высокое разнообразие и нестандартность форм салтово-маяцкой керамики. Основные исследователи салтово-маяцкой глиняной посуды, предлагая свои варианты типологии этого материала, по-разному подходили к решению данной проблемы. Можно выделить два основных методических подхода. Первый подход – это интуитивное деление массива керамики на некоторое небольшое количество таксонов с опорой на визуально “очевидные” морфологические признаки. Сюда можно отнести схемы, предложенные Н.Я. Мерпертом (1949), Б.А. Шрамко (1959), С.А. Плетневой (1989), В.А. Сарапулкиным (2003). Разумеется, детали типологий, предложенных каждым из указанных исследователей, имеют свои особенности. Второй подход – это опора при типологическом анализе керамики на результаты специальных обмеров сосудов (в основном, разные пропорциональные показатели), используемых для типологического деления материала с высокой степенью детальности: на большое число таксонов, но с малым числом сосудов, относящихся к каждому из них. Сюда можно отнести схемы, предложенные К.И. Красильниковым (2009) и В.С. Флёровым (1981).

Основная идея автора этой статьи состоит в том, чтобы попытаться выяснить закономерности хронологических изменений форм салтово-маяцких сосудов (на примере Дмитриевского могильника), используя возможности историко-культурного подхода к изучению керамики, который был разработан А.А. Бобринским (1986; 1988; Цетлин, 2017; 2018). При изучении керамики с позиций историко-культурного подхода основная задача состоит в реконструкции разных культурных традиций изготовителей посуды, каждая из которых представляет собой систему определенных навыков труда. Форма сосуда представляет собой результат действия определенного динамического стереотипа, закрепленного в навыках труда человека-изготовителя этого изделия. Благодаря анализу этнографического и экспериментального материала, который проводится в лаборатории группы “История керамики” ИА РАН, было выяснено, что устойчивость трудовых навыков, связанных с приданием формы разным функциональным частям, из которых состоит сосуд, неодинакова. Общая тенденция состоит в следующем: степень устойчивости навыков создания функциональной части зависит от ее положения в структуре формы и от ее размера (высоты). Чем более выражена та или иная функциональная часть, тем более устойчивы навыки ее изготовления, и тем менее она подвержена случайным колебаниям. Важно, что эта закономерность действует вне зависимости от уровня квалификации мастера, а также не зависит от степени использования гончарного круга (Холошин, 2018. Рис. 1).

Таким образом, реконструкция разных традиций придания сосудам формы на основании археологических материалов должна опираться на анализ тех функциональных частей, навыки изготовления которых характеризуются наибольшей степенью устойчивости. В данной статье предпринимается попытка использовать эту достаточно универсальную закономерность для изучения хронологических изменений форм сосудов Дмитриевского могильника. Для этого сформулирован ряд конкретных исследовательских задач:

– Опираясь на параметры наиболее устойчивых функциональных частей, а также на общую пропорциональность сосудов, выделить разные традиции придания им формы. В отличие от типологического метода, в основе которого лежат те или иные характеристики форм, важные с точки зрения исследователя, в данном случае объектом рассмотрения будут выступать определенные универсальные морфологические характеристики, важные с точки зрения физиологии труда изготовителя сосуда;

– Выделить на памятнике сосуды, которые по наиболее устойчивым морфологическим параметрам представляют собой промежуточное состояние навыков, характерных для разных традиций, т.е. фактически являются результатом смешения этих традиций1;

– Учитывая, что смешение разных традиций в гончарстве – это протяженный во времени процесс, расположить погребальные комплексы Дмитриевского могильника в хронологической последовательности на основании изменения традиций придания сосудам формы – от несмешанных к смешанным;

– Проверить полученную хронологическую последовательность погребальных комплексов с помощью всех доступных нам независимых данных.

Предметом анализа в этой статье являются две наиболее массовые, морфологически разнообразные и “нестандартные” по своим формам категории сосудов Дмитриевского могильника – кувшины (157 экз.) и кружки (103 экз.).

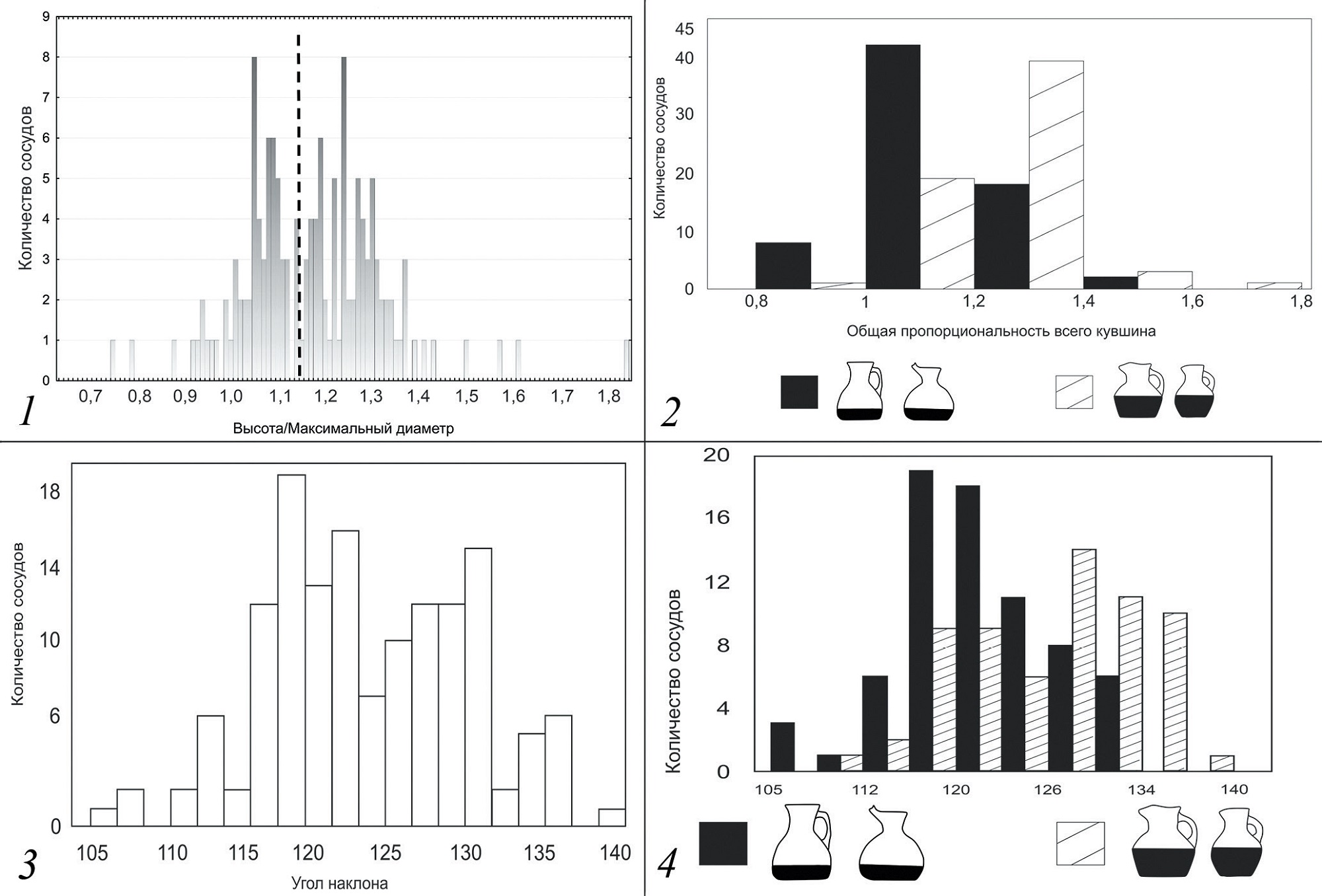

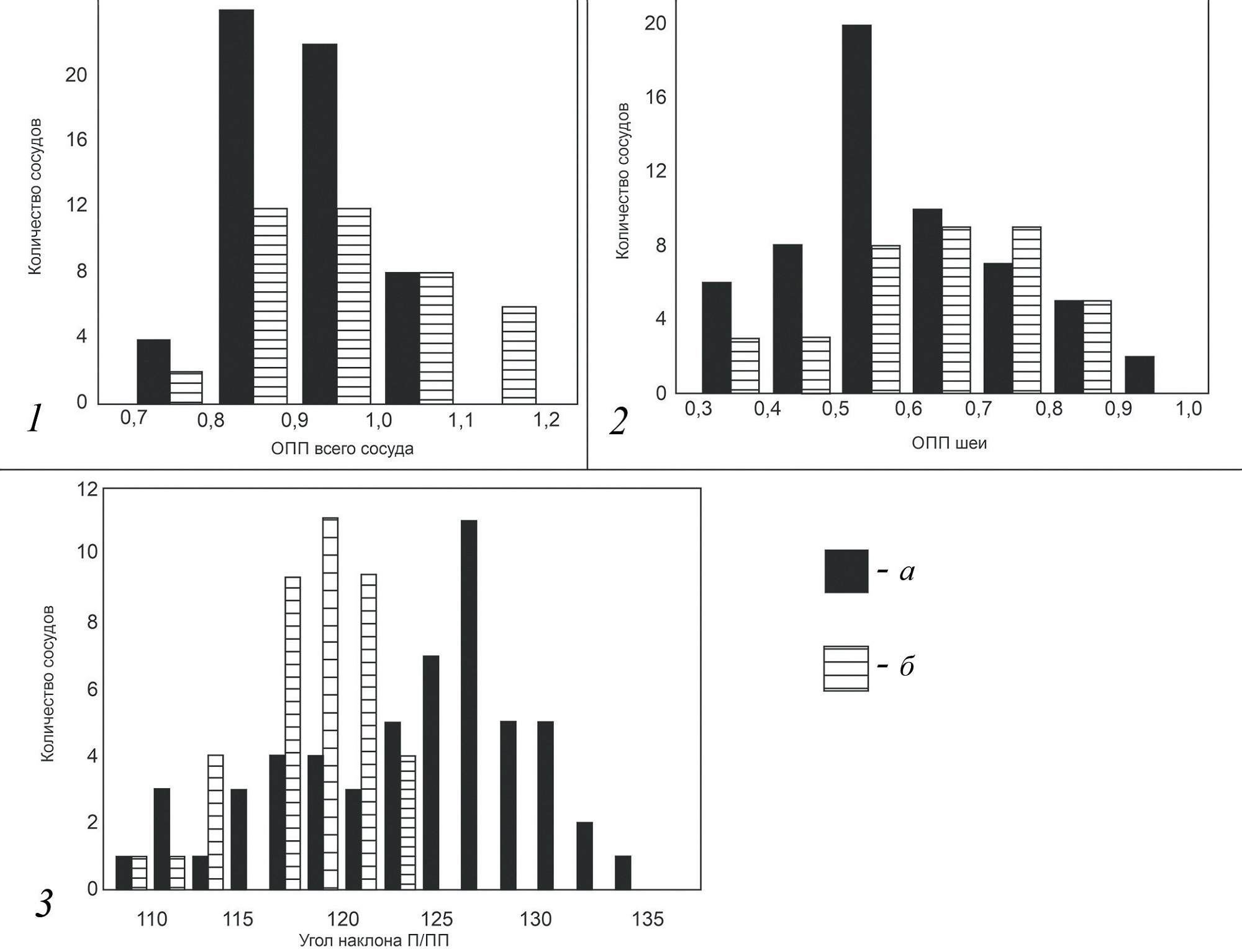

Анализ и систематика форм кувшинов. Первый шаг в исследовании форм кувшинов состоит в анализе их общей пропорциональности (далее – ОПП), которая показывает разнообразие сосудов по соотношению наиболее общих параметров – высоты и максимального диаметра. Распределение значений ОПП кувшинов не является нормальным: гистограмма показывает две группы сосудов с границами примерно 0.9–1.15 и 1.15–1.4, с пиками в районе отметок 1 и 1.2 (рис. 1, 1). Следовательно, уже на самом общем уровне анализа возникают основания полагать, что эти кувшины делались носителями разных традиций, обладавшими различными представлениями о необходимых пропорциях этих сосудов.

Рис. 1. Аналитические графики. Кувшины: 1 – ОПП сосудов, 2 – сопоставление ОПП сосуда и ОПП тулова, 3 – углы наклона П/ПП, 4 – сопоставление углов наклона П/ПП и ОПП тулова. Fig. 1. Analytical charts (jars)

Далее следует определить, какие функциональные части у кувшинов из Дмитриевки являются наиболее устойчивыми и “выраженными”, то есть обладают наибольшей относительной высотой. Простые расчеты показали, что более чем в 90% случаев наибольшей относительной высотой характеризуются две части: либо тулово (далее - Т), либо функциональная часть, расположенная непосредственно над туловом. Не вдаваясь в конкретные детали формы этой части, в дальнейшем изложении будем во всех случаях обозначать ее как “плечо/предплечье” (далее – П/ПП). Именно эти две функциональные части cтали объектом анализа.

В методике, используемой в рамках историко-культурного подхода, форма каждой функциональной части может характеризоваться двумя параметрами – ОПП этой части2 и угол наклона боковой линии костяка (подробнее см.: Цетлин, 2018). В этой статье при анализе разных частей сосудов мы будем приводить данные лишь по тем их параметрам, которые показывают наиболее яркую и четкую картину. Если говорить о кувшинах, то для тулова это ОПП, для П/ПП это угол наклона боковой линии костяка.

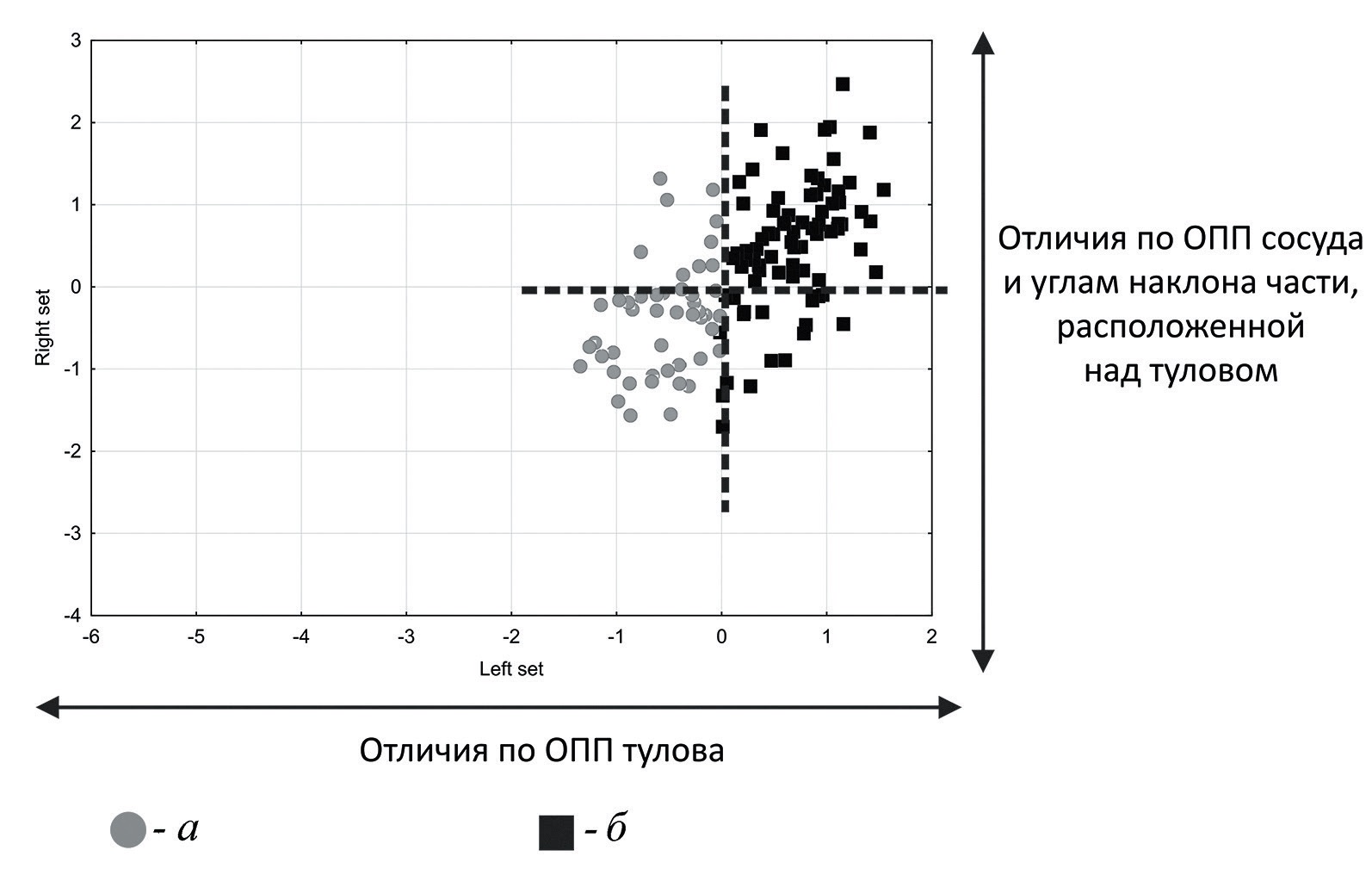

Рис. 2. Результаты канонического анализа форм кувшинов. Условные обозначения: а – низкое тулово; б – среднее/низкое тулово. Fig. 2. The results of the canonical analysis of jar shapes

Поскольку гистограмма реальных значений ОПП тулова не показала каких-то дискретных групп, эти значения были распределены по теоретической шкале качеств Ю.Б. Цетлина (2018. Табл. 9а). В соответствии с ней, все значения ОПП тулова укладываются в рамки двух качеств, которые определяются как “низкое тулово” (ОПП 0.177–0.353) и “среднее/низкое тулово” (ОПП 0.354–0.707). При таком подходе выяснилось, что на отрезке от 1.0 до 1.2 доминируют кувшины с низким туловом, а в интервале 1.2–1.4 ситуация прямо противоположная – здесь преобладают сосуды со средним/низким туловом и гораздо реже представлены кувшины с низким туловом (рис. 1, 2). Таким образом, группировка по ОПП всего сосуда, полученная на предыдущем этапе, скорее всего, является не случайной. Отличия кувшинов по ОПП тесно связаны с разными вариантами ОПП тулова.

Следующий шаг – это анализ параметров П/ПП. Плотность распределения значений угла наклона П/ПП (рис. 1, 3) демонстрирует наличие двух групп сосудов. Они находятся в интервалах примерно 115–123° и 125–132º соответственно. Наметившаяся на гистограмме граница в районе отметки 123–124º становится объяснимой, если провести сравнение углов наклона П/ПП у кувшинов с низким и кувшинов со средним/низким туловом. Углы наклона в интервале 115–123° встречаются в основном у кувшинов с низким туловом (рис. 1, 4). Ситуация с кувшинами со средним/низким туловом несколько иная. В правой части гистограммы (угол наклона 125–132º) кувшинов со средним/низким туловом примерно в 2.5 раза больше, чем кувшинов с низким туловом, в то время как в левой части кувшины со средним/низким туловом малочисленны.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что между рассмотренными морфологическими параметрами кувшинов существует определенная взаимосвязь. Общая тенденция состоит в следующем:

– для кувшинов с более низкой ОПП всего сосуда (до 1.2) характерны низкое тулово и низкие углы наклона П/ПП;

– для кувшинов с более высокой ОПП всего сосуда (более 1.2) характерны среднее/низкое тулово и высокие углы наклона П/ПП.

Наличие такой взаимосвязи наглядно демонстрирует график с результатами канонического анализа (рис. 2). Суть этого метода заключается в оценке сходств/различий между объектами по нескольким группам переменных, заданных самим исследователем. Общая тенденция достаточно очевидна: различия по высоте и пропорциям тулова, т.е. по горизонтальной оси, связаны с особенностями кувшинов по двум другим параметрам. Именно поэтому кувшины с низким туловом в основном расположены в левой нижней части графика, а кувшины со средним/низким туловом преимущественно в правой верхней части графика.

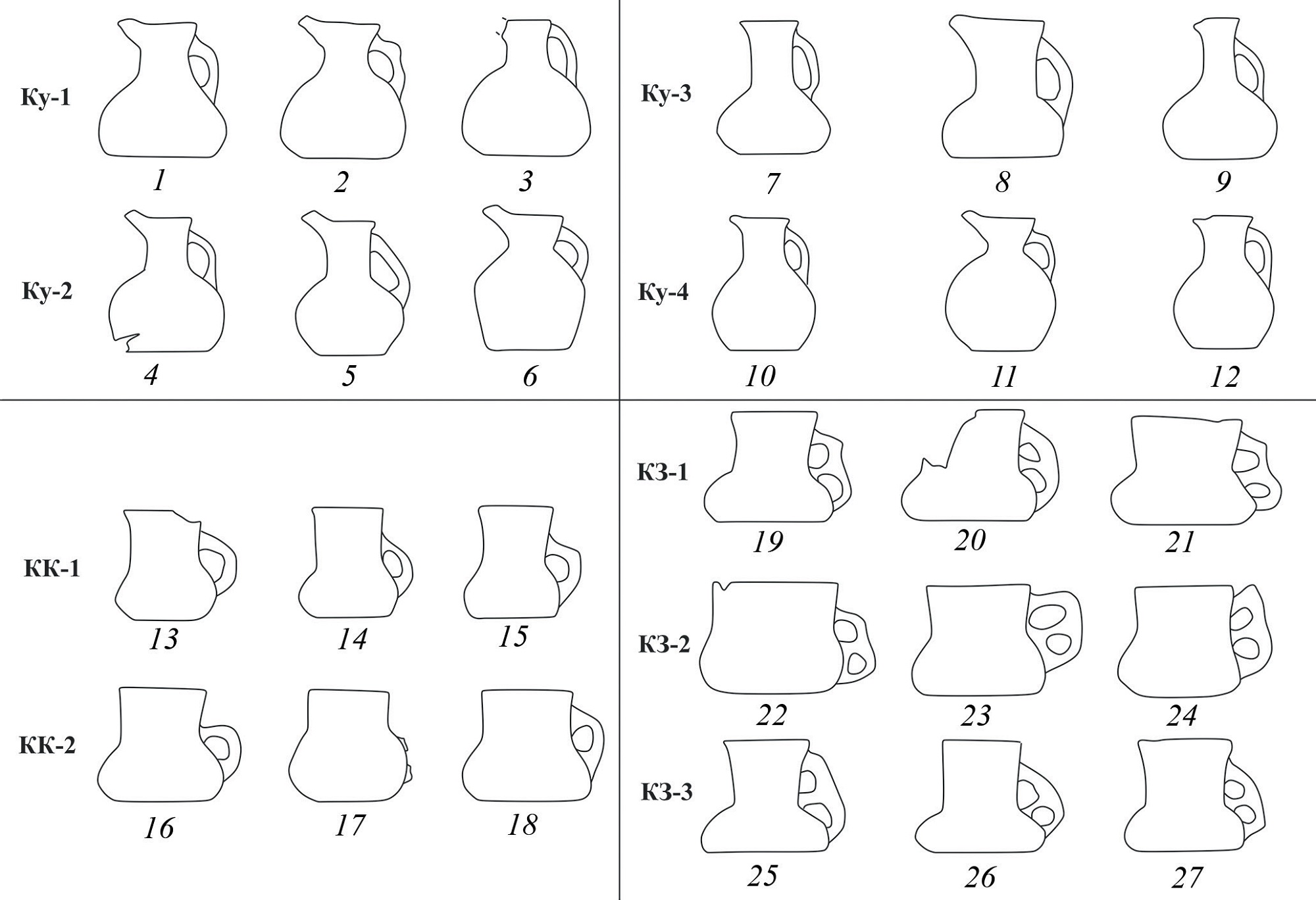

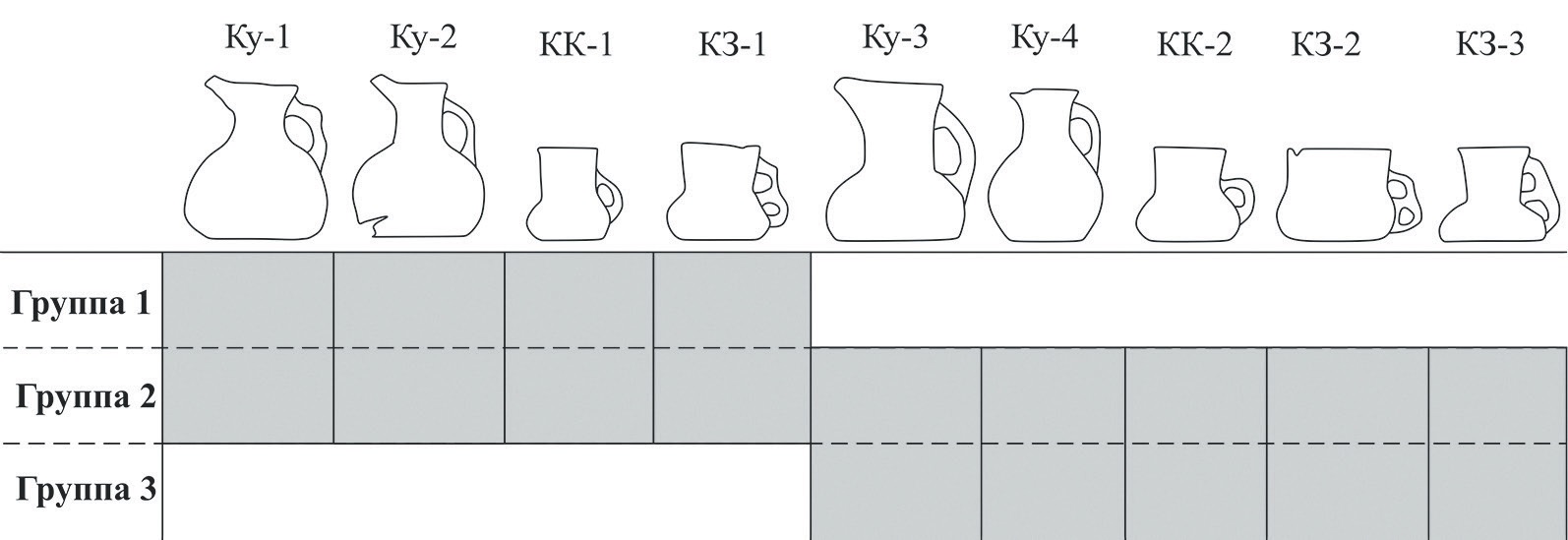

Рис. 3. Результаты систематики форм кувшинов (Ку) и кружек (КК и КЗ): 1 – погр. 111, 2 – погр. 94, 3 – погр. 108, 4 – погр. 55, 5 – погр. 74, 6 – погр. 151, 7 – погр. 138, 8 – погр. 57, 9 – погр. 89, 10 – погр. 26, 11 – погр. 1, 12 – погр. 119, 13 – погр. 30, 14 – погр. 23, 15 – погр. 121, 16 – погр. 21, 17 – погр. 1, 18 – погр. 174, 19 – погр. 134, 20 – погр. 107, 21 – погр. 84, 22 – погр. 84, 23 – погр. 32, 24 – погр. 79, 25 – погр. 107, 26 – погр. 108, 27 – погр. 94. Fig. 3. The results of the taxonomy of jar and mug shapes

Правомерным представляется заключение, что в данном случае мы имеем дело с кувшинами, сделанными носителями двух разных традиций придания им формы. Эти традиции отличаются как по самым общим представлениям о пропорциях изделий (ОПП всего сосуда), так и по параметрам наиболее устойчивых функциональных частей (тулова и плеча/предплечья).

К первой традиции отнесены кувшины с более низкой общей пропорциональностью (т.е. до 1.2) и низким туловом, у которых угол наклона П/ПП составляет до 123º (рис. 3, 1–3). Эта группа посуды в дальнейшем будет обозначаться как “Ку-1”, т.е. кувшины группы 1. Ко второй традиции отнесены кувшины с более высокой общей пропорциональностью (т.е. более 1.2), со средним/низким туловом и углом наклона П/ПП более 125º (рис. 3, 4-6). Этой группе сосудов присвоено условное обозначение “Ку-2”. Суммарно в рамки этих двух групп попадает около 65% всех изученных кувшинов: к Ку-1 относится 29%, к Ку-2 – 36% кувшинов.

Завершая систематику кувшинов, нужно остановиться на вопросе интерпретации группы сосудов, которые по формам не соответствуют ни одной из двух массовых традиций. Наиболее вероятными представляются два варианта, объясняющих их происхождение: либо такие формы являются результатом смешения двух массовых традиций, либо они представляют собой образцы каких-то других традиций, единично представленных у населения, оставившего Дмитриевский могильник, и в их формировании не принимали участие носители массовых традиций. Также нельзя исключать и того, что в этой группе форм могут находиться сосуды, появление которых вызвано как первой, так и второй причинами. Этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.

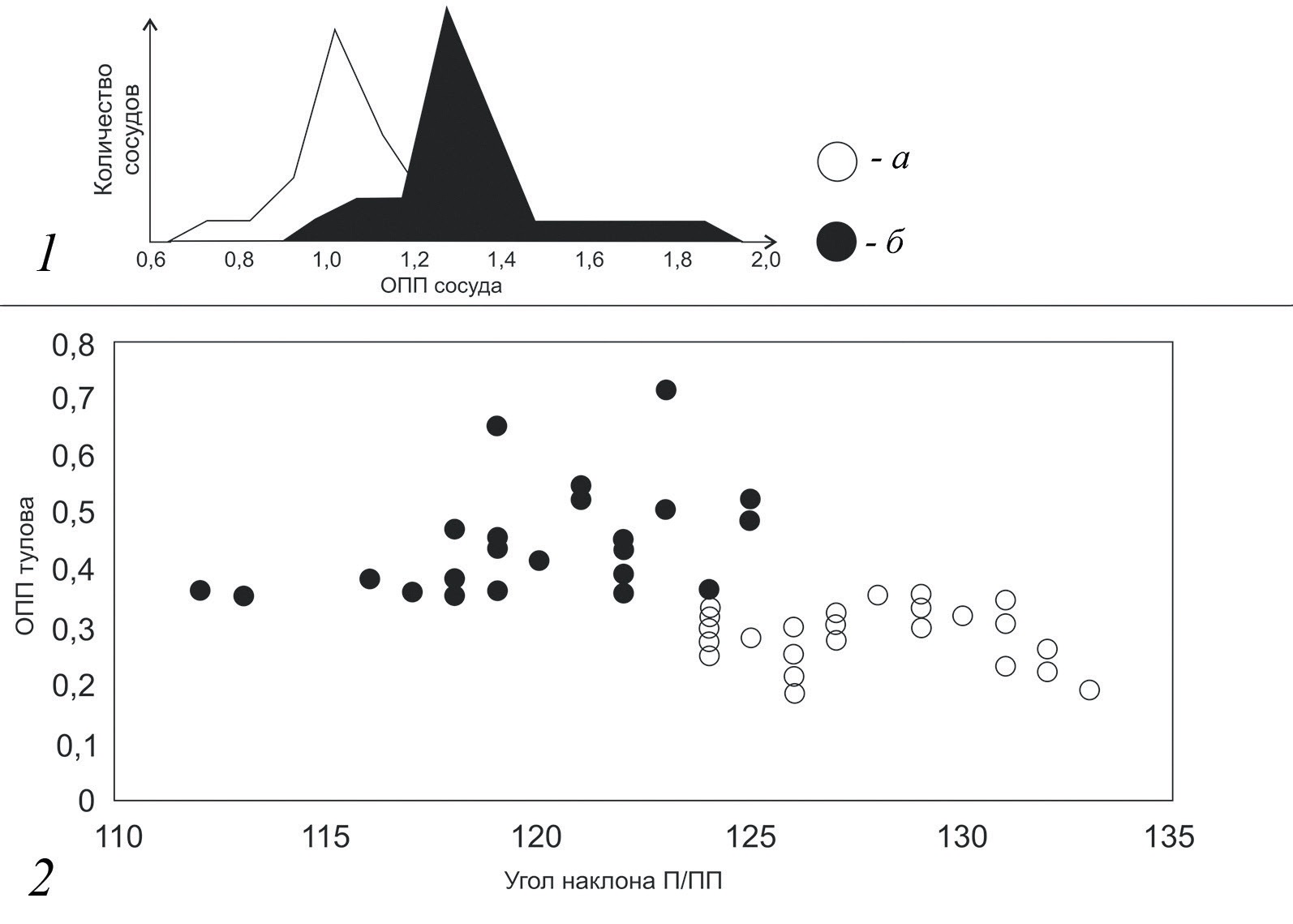

Рис. 4. Результаты анализа форм кувшинов, не соответствующих массовым традициям: 1 – ОПП сосуда у кувшинов с разной конфигурацией тулова, 2 – соотношение углов наклона П/ПП и ОПП тулова. Условные обозначения: а – низкое тулово; б – среднее/низкое тулово. Fig. 4. The results of the analysis of jars shapes that do not correspond to common traditions

В рамках данной статьи я ограничусь указанием на три аргумента в пользу первого варианта интерпретации.

Во-первых, формы кувшинов, оказавшиеся за пределами двух выделенных традиций, не находят массовых аналогий в материалах относительно более ранних памятников Предкавказья, с которым тесно связано формирование салтово-маяцкой культуры. Иная картина наблюдается для форм сосудов, относящихся к двум выделенным традициям. Например, аналогии Ку-2 широко представлены в материалах опорных аланских могильников Центрального Предкавказья – Мокрая Балка и Клин-Яр-3. Это кувшины высоких пропорций, с высоким, очень выраженным туловом и низким, с высоким углом наклона П/ПП (Малашев, 2000; 2001). Что касается кувшинов группы Ку-1, то похожие формы известны в более ранних (относительно салтово-маяцких) материалах Восточного Предкавказья (Магомедов, 1983. Рис. 31, 1–8, 10, 13, 31). Возможно, следует также указать на многочисленность таких сосудов в синхронных салтово-маяцким древностях Среднего Поволжья, т.е. региона, связываемого многими исследователями с территорией обитания “праболгар” (Генинг, Халиков, 1964. Рис. 2, 11, 2, 3, 7, 8; Багаутдинов и др., 1998. Рис. 37).

Найти массовые аналогии формам кувшинов, не входящих в группы Ку-1 и Ку-2, в более ранних памятниках и на соседних территориях пока не удается. Это является аргументом в пользу того, что появление таких форм произошло “на месте”, в рамках человеческого коллектива, оставившего Дмитриевский могильник.

Во-вторых, судя по предварительным результатам изучения кувшинов из других могильников салтово-маяцкой культуры, зафиксированная в Дмитриевке ситуация повторяется и на других памятниках. Большинство кувшинов на каждом из памятников (от 60 до 90%) укладывается в рамки одной из двух традиций, а формы сосудов, не относящиеся к этим традициям, оказываются менее многочисленными, они составляют по разным могильникам от 10 до 40%.

Рис. 5. Аналитические графики. Кружки: 1 – ОПП сосудов, 2 – ОПП шеи, 3 – углы наклона П/ПП. Условные обозначения: а – кружки с зооморфной ручкой, б – кружки с кольцевидной ручкой. Fig. 5. Analytical charts (mugs)

В-третьих, кувшины Дмитриевки, оказавшиеся за пределами двух массовых традиций, по характеру взаимосвязи ОПП всего сосуда и ОПП тулова сохраняют разделение на две формальные группы: у кувшинов с низким туловом ОПП всего сосуда относительно более низкая, в основном до 1.2 (Ку-3), а у кувшинов со средним/низким туловом ОПП всего сосуда более высокая, в основном более 1.2 (Ку-4) (рис. 4, 1). Это очень важно, поскольку речь в данном случае идет о сохранении в этой группе кувшинов устойчивой связи между наиболее общими представлениями гончаров о привычных пропорциях сосудов и той частью емкости, с изготовления которой начинался процесс формовки салтово-маяцких кувшинов. Это обстоятельство указывает на связь таких форм именно с теми двумя массовыми традициями, выявленными на памятнике.

Анализ и систематика форм кружек. Для анализа кружек Дмитриевского могильника использован примерно тот же алгоритм, который применялся при изучении кувшинов. Существует, однако, один важный нюанс. Известно, что салтово-маяцкие кружки обладают качественной особенностью, разделяющих их на две общепринятые группы – это кружки с кольцевидной ручкой и кружки с зооморфной, двухчастной ручкой. Именно поэтому цель анализа морфологии кружек – это выделение традиций, характерных для форм кружек с кольцевидной ручкой (далее – КК), и форм кружек с зооморфной ручкой (далее – КЗ).

Первая процедура – это анализ ОПП всего сосуда, а также сравнение по этому параметру КК и КЗ. Оказалось, что здесь отличия в традициях придания формы между КК и КЗ отсутствуют (рис. 5, 1). Большинство значений ОПП у обеих групп кружек укладываются в интервал 0.15–0.3, распределение соответствует нормальному.

Для последующих аналитических процедур следует определить, какие функциональные части у кружек являются наиболее выраженными по высоте. Расчеты показали, что таковыми является “шея” (60% кружек), а также П/ПП (23% кружек).

Анализ ОПП шеи демонстрирует некоторые отличия между КК и КЗ. На основании гистограммы (рис. 5, 2) можно наметить условную границу между интервалами наибольшей плотности значений, характеризующих эти две группы, в районе отметки 0.6. Среди КЗ большинство (34 из 55, т.е. 62%) имеют ОПП шеи до 0.6; среди КК большинство (25 из 39, т.е. 64%) обладают ОПП шеи свыше 0.6.

Теперь рассмотрим углы наклона П/ПП (рис. 5, 3). Большинство КЗ по этому параметру попадают в диапазон примерно 123–130º, т.е. фактически в правую часть гистограммы (36 сосудов из 55). Меньшая часть КЗ находятся в интервале 117–123º. Для КК наблюдается несколько иная картина: почти все сосуды находятся в интервале примерно 110–123º.

Обобщение представленных данных позволяет выделить те конкретные сочетания параметров форм, которые являются наиболее характерными для разных групп кружек. Для КК таковыми являются высокая ОПП шеи (более 0.6) и относительно более низкие углы наклона П/ПП (примерно до 123-124º). Этой подгруппе кружек для дальнейшего анализа присвоено обозначение “КК-1” (рис. 3, 13-15). Для КЗ наиболее характерными оказалась относительно более низкая ОПП шеи (до 0.6) и относительно более высокие углы наклона П/ПП (124º и более). Эта подгруппа кружек будет в дальнейшем обозначаться “КЗ-1” (рис. 3, 19-21).

Учитывая, во-первых, массовость таких вариантов сочетаний ОПП шеи и углов наклона П/ПП, и, во-вторых, сильные различия этих вариантов между собой, мы считаем возможным рассматривать их как две разные традиции придания салтово-маяцким кружкам определенной формы, одна из которых характерна для КЗ, а вторая для КК. Вместе с тем, рассмотренный материал демонстрирует несколько вариантов отступлений от этих двух традиций.

В группе КК выделяется всего один такой вариант – это кружки, обладающие “нехарактерной” шеей (ее ОПП менее 0.6). Данной подгруппе для последующего анализа присвоено обозначение “КК-2” (рис. 3, 16-18).

Два варианта “нарушений” (отступлений от основной традиции) зафиксировано у кружек КЗ. К подгруппе КЗ-2 отнесены кружки с характерной для КЗ шеей, но менее характерным для них углом наклона П/ПП (до 123-124º) (рис. 3, 22-24). К подгруппе КЗ-3 отнесены кружки с типичными для КЗ углами наклона П/ПП (более 123-124º), но с не характерной для КЗ шеей (ОПП более 0.6).

В результате все проанализированные кружки были распределены на несколько подгрупп. Две из них, КК-1 и КЗ-1, представляют собой “чистые” варианты традиций придания кружкам формы, все остальные – различные варианты нарушения этих традиций.

На этом этап систематики сосудов и выделения разных традиций придания сосудам форм завершен, и это позволяет перейти к решению следующих задач.

О периодизации кувшинов и кружек. Этот раздел посвящен непосредственной проверке основной гипотезы данного исследования. В соответствии с ней, за хронологическими изменениями керамики Дмитриевского могильника стоят процессы смешения изначально разных традиций придания сосудам формы.

Такая проверка подразумевает решение двух частных задач. Первая – это группировка погребений, содержащих кувшины и/или кружки в хронологическую последовательность. Требуемый принцип группировки исходит непосредственно из проверяемой сейчас гипотезы. Две крайние позиции в этой последовательности должны отражать противоположные состояния смешанности традиций придания сосудам формы: в начале – комплексы с сосудами только несмешанных традиций, в конце – комплексы с сосудами только смешанных традиций. Промежуточное положение, в таком случае, занимают погребения, где формы несмешанных и смешанных традиций встречены совместно. Вторая задача – это проверка правомерности полученной группировки, а также самого принципа, положенного в его основу, путем привлечения всех доступных нам независимых данных.

Рис. 6. Примеры форм кувшинов и кружек, отнесенных к разным группам. Fig. 6. Examples of the shapes of jars and mugs assigned to different groups

Группа 1 включает погребения, где были найдены сосуды только несмешанных традиций придания формы, т.е. Ку-1, Ку-2, КК-1, КЗ-1 и любые возможные варианты сочетаний этих наименований посуды (рис. 6). На Дмитриевском могильнике насчитывается 34 таких комплекса. Это погребения 3, 6, 21, 44, 46, 49, 52, 55, 56, 58, 50, 61, 62, 64, 70, 74, 86, 98, 102, 103, 109, 114, 121, 135, 137, 140, 150, 154, 159, 165, 168, 173, 178, 179.

В группу 2 включены погребения, где формы несмешанных традиций зафиксированы в рамках одного комплекса вместе с формами смешанных традиций (Ку-3, Ку-4, КК-2, КЗ-2, КЗ-3). На Дмитриевском могильнике насчитывается 38 таких погребений: 11, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 38, 45, 51, 57, 63, 69, 72, 77, 81, 83, 89, 94, 101, 106, 107, 108, 110, 111, 118, 119, 123, 125, 126, 134, 151, 152, 164, 170, 171, 174, 177.

Наконец, в состав группы 3, являющейся заключительной в предлагаемой последовательности, включены погребения, в которых найдены кувшины и кружки исключительно смешанных традиций придания формы. Здесь находятся 29 погребений: 1, 5, 7, 8, 10, 15, 17, 32, 36, 43, 54, 59, 67, 71, 73, 79, 82, 84, 88, 91, 92, 116, 120, 122, 124, 130, 138, 155, 167. Все три выделенные группы оказываются примерно равными между собой по числу погребений, отнесенных к каждой из них.

Теперь попробуем выяснить, может ли такая группировка погребений отражать внутреннюю хронологию могильника. Для этого, в первую очередь, нам необходимо убедиться, что изменения в традициях придания сосудам формы сопровождаются изменениями в вещевых наборах, характерных для погребений разных групп. Поэтому на первом этапе следует выяснить, отличаются ли вообще выделенные нами группы по типам обнаруженных в них металлических вещей.

Для решения этой задачи на основании данных С.А. Плетневой была составлена сводная таблица, включающая данные о вещах, найденных в погребениях вместе с кувшинами и кружками3. В нее внесена информация о наиболее массовых категориях инвентаря4 – украшениях, предметах труда, туалета и одежды.

4. С учетом типологической атрибуции вещей, предложенной С.А. Плетневой.

На основании собранных данных, можно провести сравнение трех выделенных нами групп по типам металлических вещей, встреченных в комплексах каждой из этих групп.

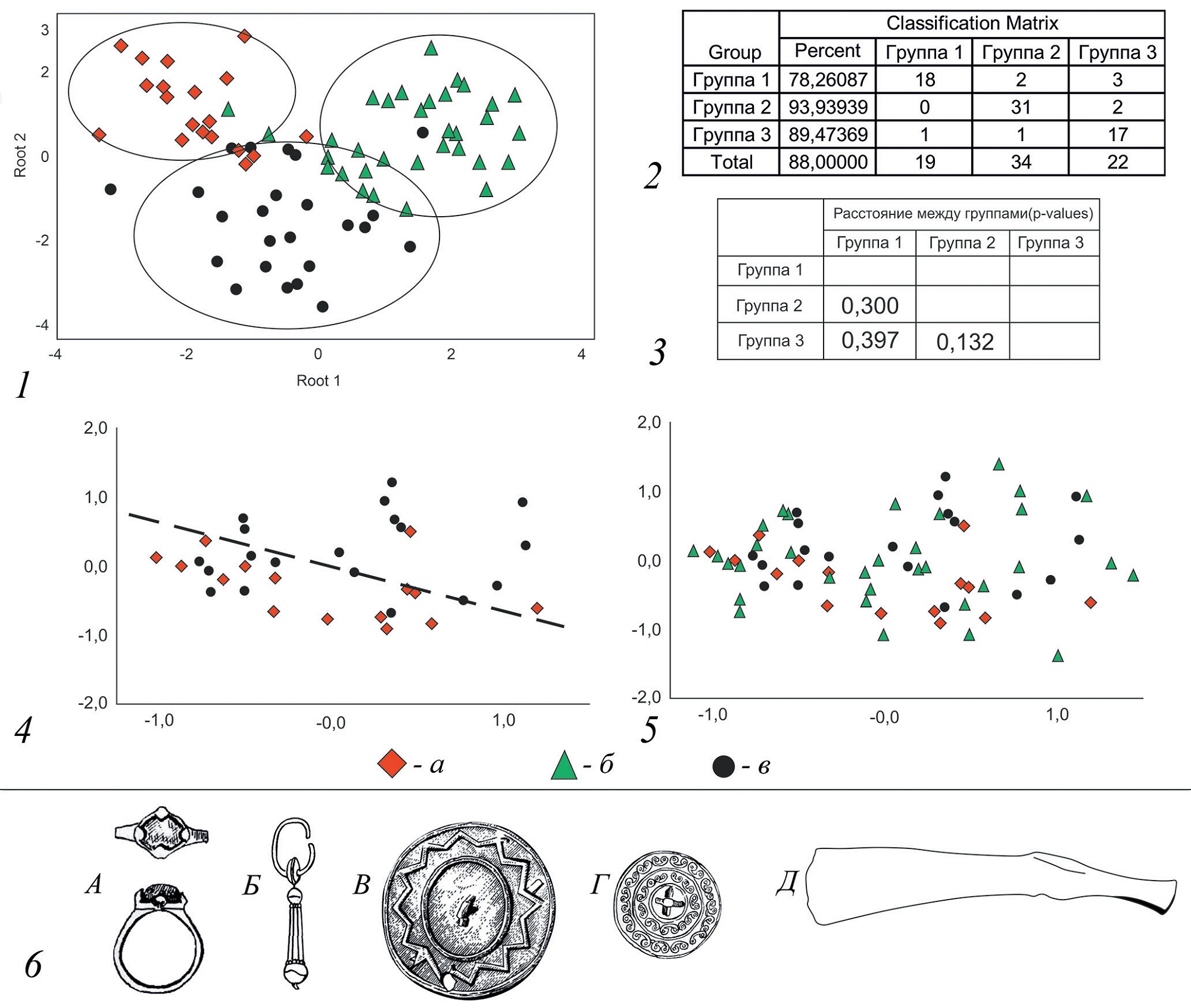

Сначала рассмотрим результаты дискриминантного анализа (рис. 7, 1–3). Результаты проведенного анализа (рис. 7, 1) позволяют сделать вывод, что такие отличия в реальности существуют. В соответствии с так называемой таблицей ошибочной классификации (рис. 7, 2), достоверность различий между группами в среднем составляет 88%. В том случае, если бы каждая из трех этих групп характеризовалась одними и теми же типами вещей, то подобный результат оказался бы невозможен. Характер расстояний между сравниваемыми группами (p-values) каких-либо противоречий не демонстрирует (рис. 7, 3). Выясняется, что между группами погребений, выделенными по формам посуды, существуют какие-то отличия по типам наиболее характерных для каждой группы металлических вещей.

Эти отличия проявляются и при использовании другого способа сравнения – метода главных компонент. По итогам проведенного анализа, наиболее значимыми для нас являются различия между двумя “крайними” позициями из предложенной последовательности – группами 1 и 3 (рис. 7, 4). Участки наиболее плотной концентрации на графике погребений указанных групп схематично разделены пунктирной линией: погребения группы 1 расположены в основном в правой верхней части графика, а погребения группы 3, в основном, в левой нижней части графика. Комплексы из “промежуточной” группы 2 расположены некомпактно (рис. 7, 5): около половины из них занимают на графике зону, характерную для группы 1, другая часть занимает зону, характерную для группы 3. Таким образом, метод главных компонент подтверждает наличие между сравниваемыми группами некоторых отличий по характерным типам металлических вещей, по крайней мере между группой 1 и группой 3.

Рис. 7. Результаты дискриминантного анализа и анализа главных компонент: 1 – график, дискриминантный анализ; 2 – таблица ошибочной классификации; 3 – расстояния между группами; 4 – график, анализ главных компонент, группы 1 и 2; 5 – график, анализ главных компонент, группы 1, 2, 3 ) (условные обозначения: а – группа 1; б – группа 2: в – группа 3); 6 – типы вещей, характерные для групп 1 и 2 (А – перстни типа 1, Б – серьги типа 2, В – зеркала типа 2 вида 1, Г – амулеты-зеркальца, Д – топоры типа 3 вида 1 Fig. 7. The results of discriminant analysis and principal component analysis

Следующий шаг в процедуре проверки предложенной хронологической последовательности погребений – выяснение, какие именно типы металлических вещей отличают выделенные нами группы, и каково их значение как хронологических маркеров. По итогам построения частотных графиков по наиболее массово распространенным типам вещей выяснилось, что некоторые из таких типов встречаются либо только, либо преимущественно в погребениях наиболее ранних по нашей периодизации групп 1 и 2.

Перстни типа 1 (рис. 7, 6, А) присутствуют в 15 погребениях (здесь и далее: из числа погребений с кувшинами и кружками): все 15 случаев приходятся на группу 1 и группу 2, в группе 3 таких перстней нет. Серьги типа 2 (рис. 7, 6, Б) присутствуют в 13 погребениях: все 13 случаев приходятся на группы 1 и 2, причем в группе 1 такие серьги встречены в 3 комплексах, в группе 2 – в 10 комплексах; в группе 3 серьги этого типа отсутствуют. Зеркала типа 2, вида 1 (с концентрическими кругами и зигзагами) (рис. 7, 6, В) присутствуют в 16 погребениях: 14 раз они встречены в погребениях групп 1 и 2 (8 раз в группе 1 и 6 раз в группе 2); в группе 3 встречены всего лишь в двух комплексах. Амулеты типа 9 (“амулеты-зеркальца”) (рис. 7, 6, Г) присутствуют в 17 погребениях: 15 раз зафиксированы в погребениях групп 1 и 2 (7 раз в группе 1, 8 раз в группе 2); в группе 3 встречены только в двух комплексах. Топоры вида 1 типа 3 (с треугольным лезвием и оттянутым молотковидным обухом) (рис. 7, 6, Д) присутствуют в 11 погребениях: 1 раз найдены в погребении группы 1, 10 раз в погребениях группы 2; в погребениях группы 3 такие топоры отсутствуют. Мотыги типа 4 найдены в 10 погребениях: все 10 случаев – это комплексы групп 1 и 2 (4 раза встречены в погребениях группы 1, 6 раз в погребениях группы 2); в погребениях группы 3 такие мотыги отсутствуют.

Отметим, что здесь приведены только те типы вещей, которые показывают наиболее яркие отличия между некоторыми из сравниваемых групп.

В соответствии с заключениями С.А. Плетневой, почти все указанные типы (кроме мотыг) являются характерными маркерами ранней группы катакомб Дмитриевского могильника (Плетнева, 1989. C. 155–163), обоснованность которой признается и современными специалистами (Гавритухин, 2005. С. 394). Распределение указанных типов вещей по группам, выделенными нами по керамике, не демонстрирует в данном случае каких-то противоречий.

Важное дополнение к полученной картине дает распределение по группам наиболее ранних типов элементов поясной гарнитуры5. Из числа рассматриваемых в статье погребений, ранние поясные наборы и их элементы присутствуют в 15 комплексах (погребения 5, 21, 51, 52, 54, 55, 79, 81, 83, 88, 106, 111, 121, 164, 165). Важно, что из этих 15 комплексов 12 погребений, опять-таки, относятся к двум наиболее ранним группам 1 и 2.

В итоге следует отметить три принципиально важных момента. Во-первых, предложенная на основании форм лощеных сосудов периодизация могильника отражает некоторые изменения в типах вещей, помещавшихся в погребения разных групп. Во-вторых, изменения происходят в распространенности именно тех типов металлических вещей, которые правомерно рассматривать как ориентировочные хронологические маркеры. В-третьих, эти изменения приходятся именно на то время функционирования могильника (группа 3), когда формы кувшинов и кружек несмешанных традиций перестают помещаться в захоронения покойных.

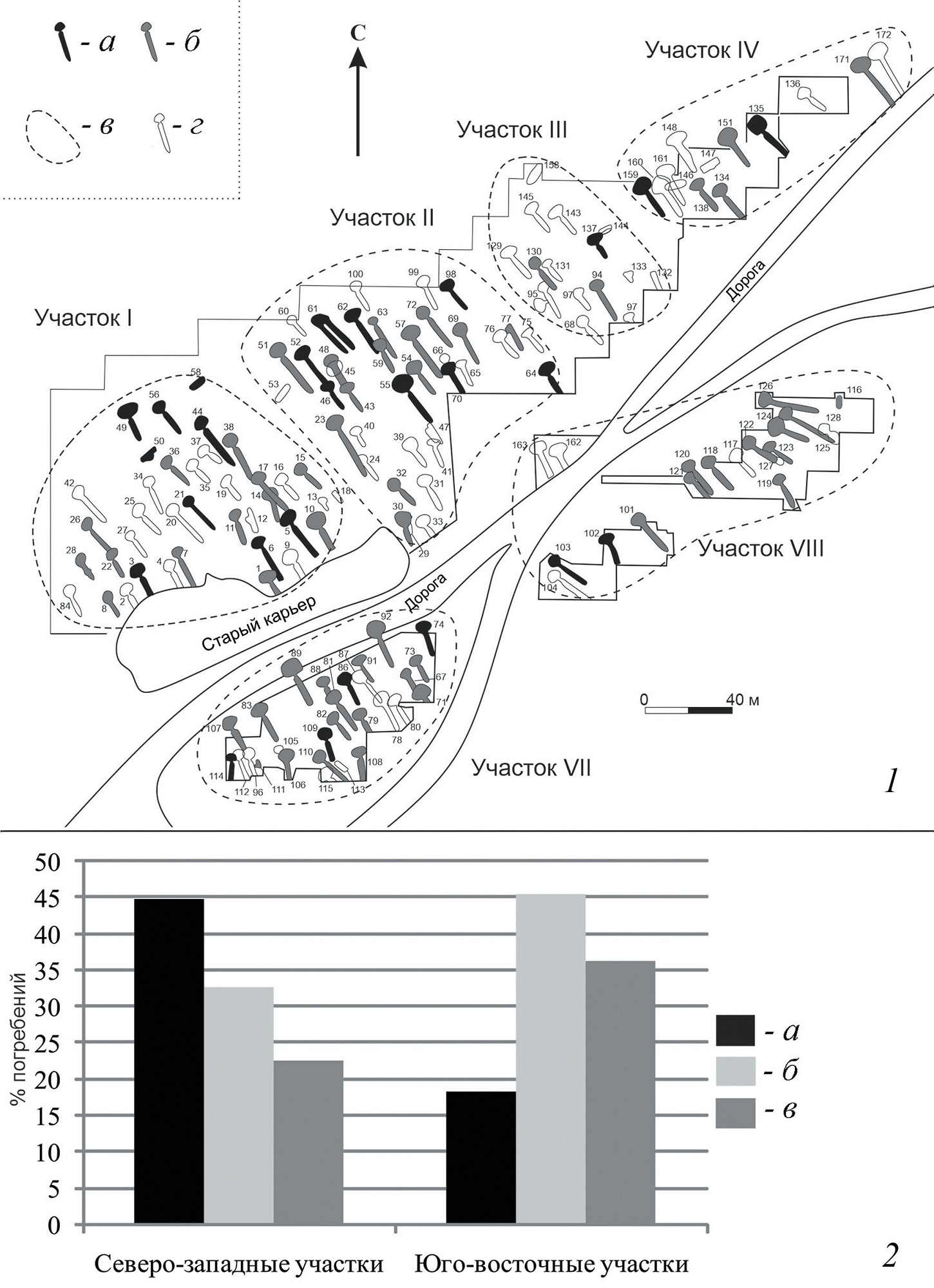

Еще один вопрос, на котором следует остановиться – это пространственное распределение погребений, отнесенных к разным группам. В данном случае, нас интересует та часть памятника, на которой расположено большинство погребений. Это участки I, II, III, IV, VII и VIII по С.А. Плетневой (1989. Рис. 118). Картирование позволило выяснить определенные закономерности, касающиеся пространственного соотношения наиболее ранних погребений, которые содержали лощеные сосуды только несмешанных традиций (группа 1), и более поздних погребений, в которых появляются формы смешанных традиций (группы 2, 3). На плане (рис. 8) хорошо видно, что в юго-восточной части могильника “ранние” погребения составляют явное меньшинство – их всего 6. Погребений, содержащих формы смешанных традиций (т.е. группы 2, 3), здесь почти в 4.5 раза больше: всего 27, из них 15 группы 2 и 12 группы 3. Кроме того, 20 из 26 самых ранних погребений, не содержащих кувшинов и кружек смешанных традиций (группа 1), располагаются на северо-западных участках могильника.

Рис. 8. Планиграфия погребений: 1 – расположение погребений на плане могильника (условные обозначения: a – “ранние” погребения (группа 1), б – “поздние” погребения (группы 2 и 3), в – границы участков по С.А. Плетневой; г – погребения без кувшинов и кружек); 2 – распределение погребений по двум частям могильника (условные обозначения: а – группа 1; б – группа 2: в – группа 3). Fig. 8. The planigraphy of burials

Мы видим, что родовые участки на некрополе, хорошо выделяющиеся по плотности расположения могил, использовались на всем протяжении функционирования могильника и на каждом из них присутствуют как самые ранние, так и относительно более поздние погребения. Однако периодизация погребений, построенная на основании керамики, позволяет зафиксировать, что на юго-восточной оконечности могильника весомое преобладание показывают комплексы, в состав которых входят формы лощеных сосудов смешанных традиций, т.е. относительно более поздние.

Полученный результат представляется неслучайным, поскольку он хорошо увязывается с топографией памятника. Дело в том, что с северо-западной стороны территория могильника ограничена холмом, на пологом склоне которого он расположен. Представляется очень логичным, что мы фиксируем существенное преобладание относительно более поздних погребений именно в юго-восточной части памятника: именно юго-восточное направление соответствует направлению вниз по склону холма. Такая схема хронологической зональности подтверждается еще двумя обстоятельствами. Во-первых, именно в юго-восточной части могильника мы наблюдаем наибольшую скученность катакомб, во-вторых, именно южная и юго-западная граница могильника пока еще достоверно не установлены, что хорошо видно на плане памятника по уходящим в юго-восточном направлении дромосам катакомб.

Таким образом, предложенная в этой статье схема эволюции форм кувшинов и кружек Дмитриевского могильника нашла ряд подтверждений, полученных путем анализа независимых друг от друга групп данных: вещевой инвентарь погребений, планиграфия и, отчасти, топография погребальных комплексов.

Последний вопрос, заслуживающий внимания – это абсолютные даты предложенных в этой статье периодов истории Дмитриевского могильника. Сразу оговорим, что наблюдения на этот счет следует пока что рассматривать как наиболее предварительные данные, требующие своего дальнейшего уточнения. Некоторое самое общее представление об абсолютных датах могут дать монеты, происходящие из комплексов с кувшинами и кружками, изученных на других погребальных памятниках. Поступление византийских монет на территорию, подконтрольную Хазарскому каганату, прекращается около 760-х годов (Круглов, 2002. С. 90). Что касается арабских монет из салтовских могильников, то, как известно, даты их чекана относятся, как правило, к последней четверти VIII века, редко заходя в первые десятилетия IX вв. Поэтому наличие монетного материала вполне правомерно рассматривать как индикатор ранних этапов салтово-маяцкой культуры, относящихся ко времени ориентировочно до середины IX в.6

Всего нами сейчас собраны данные о 15 комплексах, в которых кружки или кувшины сопровождались монетами. Общая тенденция состоит в том, что в большинстве таких ранних (по монетам) комплексов находились формы несмешанных традиций. Таковых 9 из 15: катакомба 69 Дмитриевского могильника (Плетнева, 1989. С. 111. Рис. 58), катакомба 14 Старосалтовского могильника (Аксенов, 1999. С. 141. Рис. 8, 1), погребение 472 Нетайловского могильника (Аксьонов, 2011. С. 95. Рис. 3, 9), катакомбы 93, 119, 148 Верхнесалтовского-IV могильника (Аксенов, Лаптев, 2009. С. 247. Рис. 2, 1; Аксенов, 2015. Табл. 1. Рис. 3, 2; 2019. С. 8. Рис. 2, 1), катакомба 25 из раскопок там же в 1901 году (Мерперт, 1949. Гл. 8. Табл. 52), погребения 2 и 12 Ржевского могильника (Сарапулкин, 2006. С. 202). Сосуды смешанных традиций зафиксированы в комплексах с монетами реже, в 6 случаях, причем находка кувшина формы смешанной традиции отмечена лишь в одном случае – в катакомбе 10 Ютановского могильника (Афанасьев, 1979. С. 3), все остальные 5 – это находки кружек КК-2 (Лаптев, Аксенов, 2017. С. 84. Рис. 6, 2–4; Аксенов, 2003. Табл. XIII, XIV; 2004. Табл. XLVI, L).

Таким образом, на основании собранных к настоящему времени материалов можно предполагать, что бытование форм несмешанных традиций на Дмитриевском могильнике в целом могло соответствовать времени поступления на салтово-маяцкие памятники и попадания в археологические комплексы монетного материала, т.е. ориентировочно до середины IX в.

Библиография

- 1. Аксенов В.С. Старосалтовский катакомбный могильник // Viva Antiqua. 1999. № 2. С. 137–149.

- 2. Аксенов В.С. Отчет об археологических исследованиях Харьковского исторического музея в 2003 году [Рукопись]. // Архив Харьковского исторического музея. 2003. 17 с.

- 3. Аксенов В.С. Отчет об археологических исследованиях Харьковского исторического музея в 2004 году. [Рукопись]. // Архив Харьковского исторического музея. 2004. 26 с.

- 4. Аксенов В.С. Богатое катакомбное захоронение с Верхне-Салтовского IV могильника // Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. Т. 13 (2014–2015). Харьков, 2015. C. 288–305.

- 5. Аксенов В.С. Новые данные о византийско-крымском влиянии на салтовское население бассейна Северского Донца // Laurea III. Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Харьков: ООО “НТМТ”, 2019. С. 6–11.

- 6. Аксенов В.С., Лаптев А.А. К вопросу о славяно-салтовских контактах (на примере катакомбы № 93 могильника у с. Верхний Салтов) // Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. Т. 8 (2009). Харьков, 2009. С. 245–258.

- 7. Аксьонов В.С. Поховання 472 Нетайлівського могильника салтівської культури // Археологія. 2011. № 1. С. 90–96.

- 8. Афанасьев Г.Е. Отчет о работе Оскольского отряда Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции за 1979 год // Архив ИА РАН. Р-1. № 7994.

- 9. Багаутдинов Р.С., Богачев А.В., Зубов С.Э. Праболгары на Средней Волге. У истоков истории татар Волго-Камья. Самара: Самарский региональный фонд “Полдень. XXII век”, 1998. 286 с.

- 10. Бобринский А.А. О методике изучения форм глиняной посуды из археологических раскопок // Культуры Восточной Европы I тысячелетия. Куйбышев: Куйбышевский гос. ун-т, 1986. С. 137–157.

- 11. Бобринский А.А. Функциональные части в составе емкостей глиняной посуды // Проблемы изучения археологической керамики. Куйбышев: Куйбышевский гос. ун-т, 1988. С. 5–21.

- 12. Гавритухин И.О. Хронология эпохи становления Хазарского каганата (элементы ременной гарнитуры) // Хазары. Евреи и славяне. Т. 16. Иерусалим; М.: Гешарим / Мосты культуры, 2005. С. 378–426.

- 13. Генинг В.Ф., Халиков А.Х. Ранние болгары на Волге (Больше-Тарханский могильник). М.: Наука, 1964. 201 с.

- 14. Комар А.В. Предсалтовские и раннесалтовские горизонты Восточной Европы (вопросы хронологии) // Vita antiqua. 1999. № 2. С. 111–136.

- 15. Красильников К.И. Лощеная керамика из степного массива салтово-маяцкой культуры (типология, технология, орнаментика, клейма) // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 7: Хазарское время. Донецк: ДонНУ, 2009. С. 99–152.

- 16. Круглов Е.В. Некоторые проблемы анализа особенностей обращения византийских монет VI–VIII вв. в восточноевропейских степях // Хазарский альманах. Т. 1. Киев; Харьков, 2002. С. 79–93.

- 17. Лаптев А.А., Аксенов В.С. Погребения с “оболом мертвых” на Бочковском могильнике салтово-маяцкой культуры (по материалам раскопок 2014 г.) // В.К. Міхеєв. Учні та послідовники до 80-річчя з дня народження: збірка статей. Харків: ТОВ РА “ІРІС”, 2017. С. 80–97.

- 18. Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата (по материалам археологических исследований и письменным данным). М.: Наука, 1983. 225 с.

- 19. Малашев В.Ю. Раннесредневековая керамика могильника Клин-Яр 3. Вопросы хронологии. М.: Полимедиа, 2000. 52 с.

- 20. Малашев В.Ю. Керамика раннесредневекового могильника Мокрая Балка. М.: ИА РАН, 2001. 150 с.

- 21. Мерперт Н.Я. Верхнее Салтово [Рукопись]: дис. ... канд. ист. наук. М., 1949. Архив ИА РАН. Р-2. № 884. 416 с.

- 22. Плетнева С.А. На славяно-хазарском пограничье (Дмитриевский археологический комплекс). М.: Наука, 1989. 286 с.

- 23. Сарапулкин В.А. Керамика и керамическое производство лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры: автореф. дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2003. 24 с.

- 24. Сарапулкин В.А. Ржевский грунтовый могильник салтово-маяцкой культуры (предварительное сообщение) // Археологические памятники Восточной Европы: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 12. Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т, 2006. C. 195–204.

- 25. Флёров В.С. Лощеная керамика салтово-маяцкой культуры как исторический источник. [Рукопись]: дис. ... канд. ист. наук. М., 1981. Архив ИА РАН. Р-2.

- 26. Холошин П.Р. Опыт изучения величины случайных колебаний функциональных частей сосудов // Новые материалы и методы археологического исследования: от критики источника к обобщению и интерпретации данных: материалы V междунар. конф. молодых ученых. М.: ИА РАН, 2019. С. 204–206.

- 27. Цетлин Ю.Б. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: ИА РАН РАН, 2017. 346 с.

- 28. Цетлин Ю.Б. Об общем подходе и методике системного изучения форм глиняных сосудов // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход. М.: ИА РАН, 2018. С. 124–179.

- 29. Шрамко Б.А. Кераміка салтівської культури // Труди історичного факультету. Учені записки. Т. 7. Харків: Видавництво Харківського державного університету ім. О.М. Горького, 1959. С. 241–267.