- Код статьи

- S086960630010960-5-1

- DOI

- 10.31857/S086960630010960-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 189-203

- Аннотация

В 1946 г. по решению Президиума АН СССР в Болгарию, Югославию и Румынию была отправлена археолого-этнографическая экспедиция в составе шести сотрудников Института истории материальной культуры и Института этнографии. За два месяца работы ее участниками были прочитаны лекции в местных музеях и университетах, осуществлены этнографические исследования, обследованы археологические коллекции, установлены контакты с балканскими археологами. В статье рассматриваются проекты экспедиции, ее подготовка, итоговые публикации и отчеты. Несмотря на общий ознакомительный характер Балканской экспедиции и нереализованные планы совместных археологических исследований в Болгарии ее проведение имело большое значение как для советской стороны, так и для ученых балканских стран.

- Ключевые слова

- А.В. Арциховский, Б.Д. Греков, П.Н. Третьяков, Институт истории материальной культуры, Институт этнографии, международные научные связи, Балканы

- Дата публикации

- 29.09.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 14

- Всего просмотров

- 728

С вовлечением стран Восточной Европы в орбиту советского влияния после завершения Второй мировой войны активизировалась политика Советского Союза на Балканах. На новом уровне получили свое развитие и научные связи, особенно в гуманитарной сфере, во многом прерванные в межвоенный период. На почве возобновившихся дискуссий о славянском единстве и поиске его истоков возросло значение исследований в области археологии и этнографии. Возникла необходимость создания совместных научных программ и экспедиций.

В этой связи летом 1945 г. был разработан проект комплексной Балканской археолого-этнографической экспедиции, в состав которой вошли крупные советские археологи и этнографы. План был реализован в январе – марте 1946 г. За этот период сотрудники Института истории материальной культуры (ИИМК) и Института этнографии посетили Болгарию, Югославию и Румынию.

Изучение процесса подготовки и подведение итогов экспедиции проведено в контексте общего исследования международной деятельности ИИМК с 1945 по 1991 гг. В послевоенный период зарубежных археологических экспедиций было совсем немного, поэтому каждый подобный проект заслуживает пристального внимания.

Основы будущего сотрудничества советских и балканских археологов были заложены на праздновании 220-летнего юбилея Академии наук, проходившего в Москве и Ленинграде в июне–июле 1945 г. Торжества посетили более 1200 ученых, в том числе и из балканских стран. Среди них – президент Сербской королевской академии наук А. Белич, президент и вице-президент Болгарской академии наук и искусств Д.Г. Михалчев и Н.Г. Долапчиев.

Результаты археологических исследований в СССР освещались на Юбилейной сессии в Отделении истории и философии АН СССР в докладах директора Института истории материальной культуры Б.Д. Грекова «Образование Русского государства» и его заместителя П.Н. Третьякова «Восточнославянские племена накануне образования Киевского государства» (Юбилейная сессия…, 1947. С. 120–122). В частности, в них были представлены открытия и достижения советских археологов, с которыми большинство зарубежных ученых познакомились впервые.

На последующем совместном заседании в Институте истории была декларирована необходимость создавать библиографии по каждой славянской стране, организовывать книгообмен, устанавливать контакты между учеными посредством совместных научных поездок (Юбилейная сессия…, 1947. С. 125).

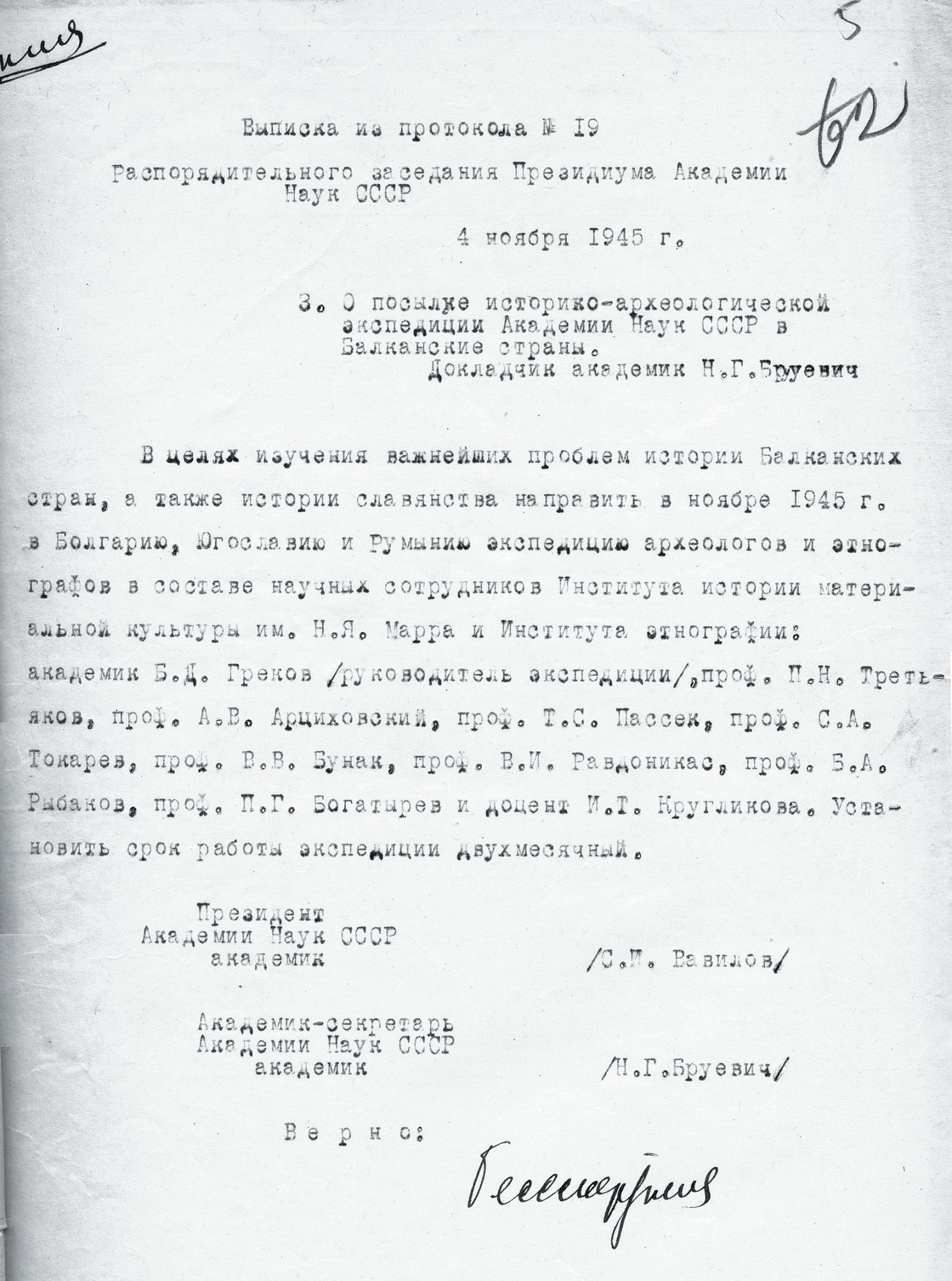

В области археологии эти намерения реализовались уже осенью 1945 г. 4 ноября на распорядительном заседании Президиума АН СССР было принято решение об отправке историко-археологической экспедиции на Балканы: «в целях изучения важнейших проблем истории балканских стран, а также истории славянства направить в ноябре 1945 г. в Болгарию, Югославию и Румынию экспедицию археологов и этнографов» (АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 512. Л. 5). Специалист по истории славистики М.Ю. Досталь решение об отправке экспедиции связывала с положительными итогами торжественных заседаний в период празднования юбилея Академии наук и командировки академика Н.С. Державина по Болгарии и Югославии, длившейся с февраля по октябрь 1945 г., во время которой ученый удостоился правительственных наград и аудиенции с И. Тито (Досталь, 2009. С. 386, 387).

Однако представляется, что первоначальный проект экспедиции был заложен раньше. Еще на Всесоюзном археологическом совещании, проводившемся на базе ИИМК в Москве весной 1945 г., Б.Д. Грековым в пленарном докладе «Итоги археологических исследований за советский период» было заявлено «о необходимости археологического исследования территории Византии и славянских стран Подунавья с целью изучения связей последних с Киевской Русью и проблем этногенеза славян. С этой целью поставить вопрос о восстановлении бывшего Русского археологического института в Константинополе» (Тезисы и проекты резолюций…, 1945. С. 8). Пункт о планировании и организации археологических экспедиций, научных командировок в зарубежные страны был озвучен также в докладе академика И.И. Мещанинова «О планировании археологических исследований в СССР» (Тезисы и проекты резолюций…, 1945. С. 14).

Подготовка Балканской экспедиции началась вскоре после заседаний Всесоюзного археологического совещания. Концом июня 1945 г. датируется докладная записка вице-президента АН СССР В.П. Волгина секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову с прошением о содействии в получении разрешения организовать ряд экспедиций в балканские страны: «интересы развития отечественной науки в области этнического состава славян Балканского полуострова, истории их материальной культуры и искусства близких нам народов, а также назревшая потребность расширения диапазонов тематики соответствующих институтов АН СССР, делают своевременной постановку вопросов о научных экспедициях» (АРАН. Ф. 2. Оп. 1 (1945). Д. 248. Л. 1). На записке В.П. Волгина от 26 июля 1945 г. была поставлена резолюция: «Срочно. т. Александрову. Прошу доложить предложения. Г. Маленков». Выписки из документа были также посланы В.М. Молотову, В.Н. Меркулову, в Оргбюро. Ответа Г.Ф. Александрова обнаружить не удалось (Академия наук в документах…, 2000. С. 311, 312).

К письму были приложены три докладные записки на имя В.П. Волгина от Б.Д. Грекова, директора и ученого секретаря Института этнографии С.П. Толстова и М.Г. Рабиновича, директора Института истории искусств И.Э. Грабаря с проектами по организации археологических и этнографических исследований на Балканах, а также проведению обследования балканской архитектуры и живописи соответственно (АРАН. Ф. 2. Оп. 1 (1945). Д. 248. Л. 2-10).

Программа планируемых исследований от ИИМК отличалась весьма впечатляющим размахом для первых послевоенных месяцев. В ней был изложен план исследований археологических памятников Дунайского бассейна и Балкан, обусловленный «необходимостью разработки и правильного понимания проблем, связанных с происхождением славян, их расселения и миграций». Подчеркивалось, что большинство вопросов может быть решено только посредством археологических исследований. Особо было выделено значение византийских древностей – «история Византии, оказавшей столь решающее влияние и на культуру Древней Руси, не может быть до конца раскрыта без археологического изучения ее взаимоотношений с балкано-славянскими племенами» (АРАН. Ф. 2. Оп. 1 (1945). Д. 248. Л. 4).

Деятельность экспедиции планировалось разделить на два этапа. В начальный период члены экспедиции должны были ознакомиться с археологическими фондами музеев Чехословакии, Венгрии, Югославии, Болгарии и Румынии, а также установить научные контакты с местными археологическими учреждениями в целях организации совместных исследований.

Ко второму этапу относилось обследование районов, в которых были намечены места будущих раскопок. Прежде всего – это правый берег Нижнего Дуная. Планировалась широкая археологическая разведка и последующие раскопки в следующих пунктах: Преслав, Тырново, Силистра, Плиска. «Задачи работ в этих районах заключаются в выявлении антского слоя в придунайских городищах, а также слоев эпохи Киевской Руси. Необходимо продолжать археологические исследования в Абобе-Плиске, начатые русскими учеными еще 40 лет назад»1 (АРАН. Ф. 2. Оп. 1 (1945). Д. 248. Л. 4).

Задачами этого этапа в рамках решений проблем славянского этногенеза являлось также выявление поселений дако-фракийских племен в треугольнике Галац-Тырново-Варна и раскопки курганных могильников скифо-сарматского времени в бассейне р. Марицы. Для выяснения роли античных Греции и Рима в формировании раннеславянской культуры предлагалось изучать античные центры Македонии. В программу были включены исследования поселенческих памятников энеолита и бронзового века на территории Румынии и Молдавии для «изучения древнейших этапов истории земледельческих племен Нижне-Дунайского региона, связанного с культурами Поднепровья и являющимися основой всего последующего этногеографического процесса» (АРАН. Ф. 2. Оп. 1 (1945). Д. 248. Л. 5).

Отметим, что даже при обсуждении и планировании археологических исследований в СССР на заседаниях Всесоюзного археологического совещания 1945 г. не возникало подобного масштаба проектов в отдельно взятых регионах.

По проекту на первый этап работы экспедиции, т.е. на ознакомление с музейными фондами, отводилось два месяца. Сроки стационарных работ должны были быть определены после завершения первого этапа. В проект был включен и состав будущей экспедиции: Б.Д. Греков, А.В. Мишулин, А.В. Арциховский, В.Д. Блаватский, Б.Н. Граков, И.Т. Кругликова, С.В. Киселев, Т.С. Пассек, М.А. Тиханова, В.Н. Дьяков, Б.А. Рыбаков.

Планируемая программа Института этнографии включала лишь две задачи: изучение русского элемента в Болгарии с целью проследить историко-культурные связи Древней Руси и Болгарии, их отражение в быту, материальной и духовной культуре современного болгарского народа и исследование этнического состава населения Македонии как не решенного на тот момент вопроса. Список участников приведен не был (АРАН. Ф. 2. Оп. 1 (1945). Д. 248. Л. 8).

В записке от Института истории искусств сообщалось, что детальное ознакомление с памятниками балканской архитектуры и живописи может осветить происхождение многих из форм древнерусского и раннемосковского зодчества, особо в этом контексте подчеркивалась важность взаимоотношений Новгорода и Сербии. В задачи также было включено ознакомление балканских ученых с новыми методами реставрации архитектурных объектов в СССР. Далее следовали внушительный список памятников для обследования и состав участников, в который были включены выдающиеся деятели отечественного искусствоведения, архитектуры и реставрации: И.Э. Грабарь, А.В. Щусев, В.Н. Лазарев, П.Д. Барановский, М.В. Алпатов и др. (АРАН. Ф. 2. Оп. 1 (1945). Д. 248. Л. 8). Этот проект реализован не был.

Рассматривая планируемый состав экспедиции от ИИМК, отметим, что в него были включены археологи специалисты по каждой эпохе, отраженной в проекте – от бронзового века до средневековья, а также два историка-антиковеда А.М. Мишулин и В.Н. Дьяков. В дальнейшем состав был сокращен и скорректирован. На упомянутом выше распорядительном заседании Президиума АН СССР от 4 ноября 1945 г. был утвержден обновленный список членов экспедиции. Из состава были исключены историки-антиковеды, а также В.Д. Блаватский, Б.Н. Граков, С.В. Киселев, Т.С. Пассек и М.А. Тиханова, специализирующиеся на археологии эпохи палеометалла, античности и раннего железного века. При этом в список участников были введены В.И. Равдоникас, антрополог В.В. Бунак, этнографы П.Г. Богатырев и С.А. Токарев (рис. 1). Руководителем был назначен Б.Д. Греков, а сроки экспедиции ограничены двумя месяцами. (АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 512. Л. 5).

Уже на этом уровне можно проследить, что изначальные планы экспедиции сильно ограничили на уровне Президиума АН СССР и государственных структур, контролировавших ее организацию, оставив лишь этнографическую составляющую и различные аспекты изучения средневековой истории славянских народов Балканского полуострова.

Рис. 1. Выписка из протокола Распорядительного заседания Президиума АН СССР об отправке археолого-этнографической экспедиции на Балканы (АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 512. Л. 5). Fig. 1. An extract from the minutes of the Administrative meeting of the Presidium of the USSR Academy of Sciences on sending an archaeological and ethnographic expedition to the Balkans (Archive RAS. Fund 1909. List 1. File 512. P. 5).

Тем не менее даже в таком виде отправка экспедиции являлась важным достижением, открывая значимые перспективы как в плане международных контактов, так и в сфере исследований в области славяно-русской археологии в целом. Вероятно, основным инициатором организации поездки советских археологов и этнографов на Балканы был Б.Д. Греков, так как именно он вел совместные заседания на Юбилейной сессии Академии наук с учеными из Болгарии и Югославии. Кроме того, его положение академика, директора двух академических институтов (ИИМК и Институт истории) и президента исторической секции Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС) могло содействовать организации экспедиции на высоком государственном уровне.

Определенную роль в планировании Балканской экспедиции играл и П.Н. Третьяков, занимавшийся вопросами происхождения славян и впоследствии разработавший свою концепцию по этому вопросу. В 30-х годах он активно исследовал славянские поселения в Среднем Поднепровье, и предполагаемые раскопки на Балканах вполне могли стать продолжением данных исследований. Наличие в изначальном проекте Балканской экспедиции пунктов о раскопках памятников эпохи бронзы и раннего железного века также можно связать именно с научными интересами П.Н. Третьякова, а не историка Б.Д. Грекова. Формируя свое видение славянского этногенеза, он выделял в материалах археологических культур Восточной Европы указанных периодов протославянские элементы (Третьяков, 1953. С. 20–82).

В целом проект Балканской экспедиции мог быть и косвенно связан с планами восстановления Русского археологического института, озвученными на заседаниях Всесоюзного археологического совещания весной 1945 г. С учетом политической обстановки можно предположить, что он мог бы при определенных обстоятельствах появиться в одной из балканских стран. Для правительственных структур проведение Балканской экспедиции было важной гуманитарной акцией и надо полагать одним из актов советской культурной дипломатии на Балканском полуострове в послевоенный период.

Несмотря на постановление Президиума АН СССР об отправке историко-археологической экспедиции на Балканы в ноябре 1945 г. сроки ее работы были перенесены. К тому времени снова сократился состав участников. Были исключены В.В. Бунак, Т.И. Кругликова и Т.С. Пассек. Б.Д. Греков не смог поехать по состоянию здоровья. Прошение о его замене на П.Н. Третьякова в качестве руководителя экспедиции В.П. Волгин 10 декабря 1945 г. подал на имя Г.Ф. Александрова (АРАН. Ф. 2. Оп. 1 (1945). Д. 248. Л. 14).

Мог быть исключен из состава членов делегации и А.В. Арциховский. В письме в Президиум АН от 20.11.1945 ректор МГУ И.С. Галкин и декан исторического факультета М.Н. Тихомиров выступили с решительным возражением относительно планируемой командировки А.В. Арциховского на Балканы в декабре 1945 г. в связи с невозможностью заменить его в качестве лектора по археологии, обязательной для студентов первого курса всех специальностей (АРАН. Ф. 457. Оп. 1 (1945-1956). Д. 30. Л. 10).

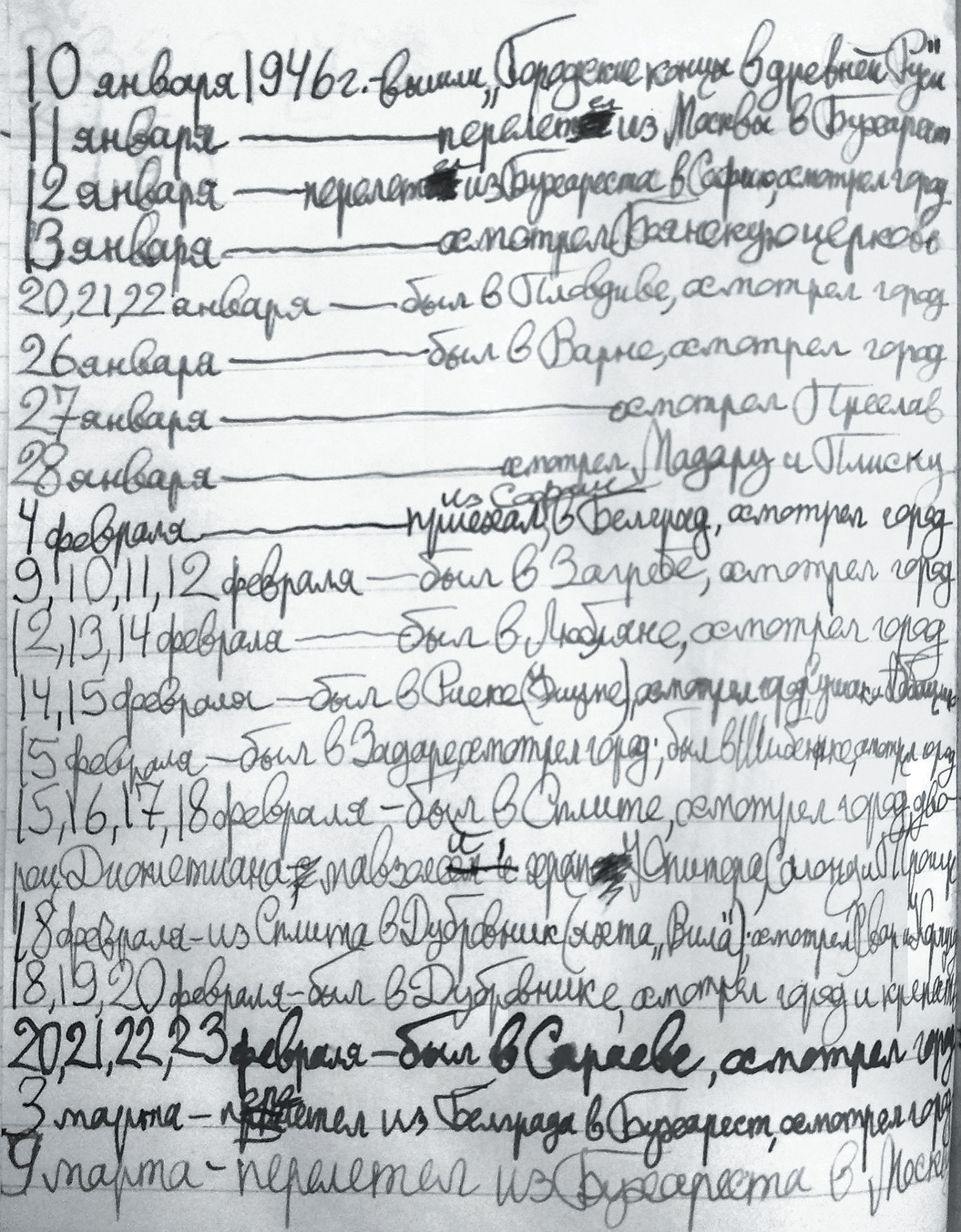

В итоге экспедиция отправилась на Балканы 10 января 1946 г. в следующем составе: П.Н. Третьяков, А.В. Арциховский, В.И. Равдоникас, Б.А. Рыбаков, П.Г. Богатырев и С.А. Токарев. Поездка продолжалась два месяца – до 9 марта 1946 г. Ее первый этап прошел в Болгарии (рис. 2). С 4 февраля советские археологи и этнографы начали исследования в Югославии, а заключительный период работы прошел в Румынии. В Бухарест участники экспедиции прибыли 3 марта 1946 г. Маршрут делегации по городам приведен в записной книжке А.В. Арциховского, которую он вел во время поездки (рис. 3). В ней же присутствуют выписки по материалам из музейных коллекций, номера телефонов балканских ученых и чиновников (АРАН. Ф. 1804. Оп. 1. Д. 16. Л. 1-27).

За указанный срок члены экспедиции посетили различные музеи, осмотрели разнообразные архитектурные памятники, провели многочисленные встречи с представителями научных кругов Болгарии, Югославии и Румынии, а также прочитали более 40 лекций и докладов, что стало ярким событием в общественной жизни этих стран. Хроника совместных заседаний и выступлений в Софии освещалась на страницах болгарской газеты «Отечествения фронт».2 Советские ученые пользовались помощью и поддержкой со стороны правительственных структур всех указанных стран, содействие также оказывали сотрудники советских посольств и организаций по линии ВОКС (рис. 4), это отмечено в итоговом отчете П.Н. Третьякова. В подтверждение этому стоит упомянуть, что, будучи в Югославии, члены экспедиции из Сплита в Дубровник направились на яхте правительства Боснии и Герцеговины, предоставленной командованием Адриатического флота Югославии (АРАН. Ф. 457. Оп. 1 (1946-1948). Д.1. Л. 12, 21-22, 26). О теплоте приема советской делегации свидетельствует и отрывок из письма А.В. Арциховского М.Н. Тихомирову, отправленного из Белграда 05.02.1946: «(…) Перелетели из Москвы в Софию отлично, прожили в Болгарии 22 дня, осмотрели много музеев, прочли ряд докладов (я – два доклада в Софийском университете), сидели со скукой на бесчисленных банкетах в нашу честь, ездили в царском вагоне в Пловдив, Варну, Преслав, Мадару, Плиску, открыли в музеях много никому неизвестных славянских вещей русских типов (…)» (АРАН. Ф. 693. Оп. 4. Д. 91. Л. 2).

Рис. 2. Участники Балканской археолого-этнографической экспедиции. София. 31.01.1946 (Архив Новгородской археологической экспедиции ИА РАН). Слева направо стоят: С.А. Токарев, Б.А. Рыбаков; сидят: В.И. Равдоникас, А.В. Арциховский, П.Н. Третьяков, П.Г. Богатырев. Fig. 2. Members of the Balkan Archaeological and Ethnographic Expedition. Sofia. January 31, 1946 (Archive of the Novgorod Archaeological Expedition, IA RAS). Left to right standing: S.A. Tokarev, B.A. Rybakov; sitting: V.I. Ravdonikas, A.V. Artsikhovsky, P.N. Tretyakov, P.G. Bogatyrev.

Наиболее важным и успешным результатом экспедиции представляется установление научных контактов с балканскими учеными. В плане этого сотрудничества наибольший эффект был достигнут в Болгарии, на территории которой впоследствии планировалось развернуть совместные археологические исследования. Напротив, в Румынии работы экспедиции носили меньший по масштабу характер из-за малого срока пребывания и были ограничены только Бухарестом. По итогам поездки ее участниками в ведущих советских научных журналах были опубликованы четыре статьи, в которых они представили результаты исследований по основным направлениям. Эти публикации были подробно проанализированы М.Ю. Досталь в контексте изучения международных связей советских славистов (Досталь, 2009. С. 387–394).

Рис. 3. Маршрут Балканской археолого-этнографической экспедиции в записной книжке А.В. Арциховского (АРАН. Ф. 1804. Оп. 1. Д. 16. Л. 27). Fig. 3. The route of the Balkan Archaeological and Ethnographic Expedition in A.V. Artsikhovsky’s notebook (Archive RAS. Fund 1804. List 1. File 16. P. 27).

Общие итоги длительной поездки были подведены П.Н. Третьяковым, им же были очерчены и дальнейшие перспективы совместного сотрудничества советских и балканских ученых в области археологии и этнографии (1947а. С. 283, 284). А.В. Арциховский представил подробный рассказ о местных музеях, античных и средневековых древностях, архитектурных памятниках, монастырях и храмах. В работе присутствует и характеристика славянской материальной культуры на Балканах, приводятся аналогии из раскопок в Новгороде (Арциховский, 1946. С. 100–107). Результаты этнографических исследований П.Г. Богатыревым и С.А. Токаревым. Они включают сведения об этнографических музеях в Софии и Белграде, а также анализ материала, собранного в ходе поездок по болгарским, сербским, боснийским, хорватским и словенским деревням – описания национальных праздников, свадеб, похорон, одежды, жилищ, песен и музыкальных инструментов (Токарев, 1946. С. 200-210; Богатырев, 1947а. С. 82–94).

Рис. 4. Участники Балканской археолого-этнографической экспедиции с югославскими коллегами у археологического музея в Любляне. 13.02.1946. Слева направо: В.И. Равдоникас, П.Н. Третьяков, Б.А. Рыбаков, А.В. Арциховский, Стеле, Маджарович (сотрудники Общества культурного сотрудничества Югославии с СССР; инициалы неизвестны), П.Г. Богатырев, Дж. Бошкович (профессор Белградского университета), Б. Крефт (словенский писатель). (АРАН. Ф. 1804. Оп. 1. Д. 56. Л. 5). Fig. 4. Members of the Balkan Archaeological and Ethnographic Expedition with Yugoslav colleagues at the Archaeological Museum in Ljubljana. February 13, 1946. Left to right: V.I. Ravdonikas, P.N. Tretyakov, B.A. Rybakov, A.V. Artsikhovsky, Stele, Madjarovic (members of the Society for Cultural Cooperation between Yugoslavia and the USSR; initials unknown), P.G. Bogatyrev, J. Boskovic (professor at the University of Belgrade), B. Kreft (Slovenian writer). (Archive RAS. Fund 1804. List 1. File 56. P. 5).

Отмеченные статьи и на данный момент во многом сохраняют свою актуальность, являясь важными исследованиями по этнографии и археологии Балканского полуострова. В работах А.В. Арциховского и П.Н. Третьякова особое внимание придавалось также античным и византийским древностям, общим вопросам о состоянии гуманитарной науки и музейного дела на Балканах. Можно предположить, что эта серия публикаций 1946 и 1947 гг. заново раскрывала многие аспекты истории балканских народов перед советской наукой. Например, сами участники экспедиции никогда ранее не были в этом регионе и не были знакомы с местными учеными.

В течение 1946 г. П.Н. Третьяков дважды выступал на заседаниях сектора Древней Руси Ленинградского отделения ИИМК с докладами «Информационное сообщение о средневековых памятниках Балканского полуострова» и «Праздник Сурвакары в западной Болгарии» (АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 27. Л. 70). Позже он опубликовал еще одну статью, посвященную материальной культуре славянского населения в Болгарии, которая базируется на сопоставлении археологического и этнографического материала, собранного во время Балканской экспедиции (Третьяков, 1948. С. 170–183).

А.В. Арциховский в Москве представил разбор монографии директора Болгарского археологического музея Н.П. Мавродинова (Mavrodinov, 1943) о Надьсентмиклошском кладе (АРАН. Ф. 1804. Оп. 1. Д. 6. Л. 1).

В 1947 г. в Софии на болгарском языке под грифом Болгарской академии наук (БАН) был опубликован сборник «Славянская археология и этнография в Советском союзе», предисловие к которому написал председатель славянского отдела Болгарского археологического института академик БАН С.М. Романски. Книга состоит из семи статей участников Балканской экспедиции, написанных по материалам лекций, прочитанных ими в различных болгарских учебных и научных учреждениях (в Софийском университете, Археологическом институте, Этнографическом музее).

Эти публикации, в свою очередь, представили для болгарских ученых материалы новейших археологических исследований в СССР, которые были охарактеризованы В.И. Равдоникасом (1947а. С. 1–29), им же написана статья по раскопкам в Старой Ладоге (1947б. 60–110). Работа П.Н. Третьякова посвящена изучению материальной культуры восточнославянских племен до образования Древнерусского государства (1947б. С. 30–47), Б.А. Рыбакова – археологическому изучению древнерусских городов, в основном на примере Киева и Новгорода, упоминались и обследования архитектурных памятников (Рибаков, 1947. С. 48–59). А.В. Арциховский привел данные о единстве славянской материальной культуры в X–XIII вв., основываясь на сходстве форм керамических сосудов, похожих обозначениях для бытовых предметов и украшений, общеславянских языческих культах (1947. С. 111–119). Истории этнографических исследований в СССР была посвящена работа С.А. Токарева (1947. С. 120–155), П.Г. Богатырев написал о народном театре у славян (Богатирьов, 1947б. С. 156–167).

Впрочем, несколько лекций, прочитанных в Болгарии, не были опубликованы – доклады А.В. Арциховского «Университеты и высшее образование в СССР» и П.Г. Богатырева «Советская фольклористика за последние годы» (АРАН. Ф. 457. Оп. 1 (1946–1948). Д.1. Л. 9). Кроме указанного сборника в послевоенные годы за границей более не выходило подобных обобщающих работ по археологии в СССР.

В духе того времени статьи участников Балканской экспедиции в советской научной периодике носят благожелательный характер и не содержат каких-либо оценочных суждений. Тем ценнее становятся материалы докладов и отчетов П.Н. Третьякова, посвященных итогам Балканской экспедиции. Уже 12 марта 1946 г. он представил основные ее результаты на заседании Ученого совета ИИМК, что вызвало много вопросов и обсуждений дальнейших перспектив экспедиции (АРАН. Ф. 1909. Оп. 1. Д. 34. Л. 2-25). Тогда же были подготовлены его почти аналогичные краткие отчеты для президента АН СССР С.И. Вавилова (АРАН. Ф. 457. Оп. 1 (1946–1948). Д.1. Л. 29-36) и Президиума АН СССР (АРАН. Ф. 2. Оп. 1 (1946). Д. 250. Л. 1-10).

Наиболее важна рассекреченная полная версия его отчета, имевшая гриф «для служебного пользования». П.Н. Третьяков приводил ряд сведений, не попавших в официальные публикации: оценку развития археологической науки в Болгарии, Югославии и Румынии в целом и характеристики отдельных ученых (АРАН. Ф. 457. Оп. 1 (1946–1948). Д.1. Л. 1-28). Среди них он упоминал и русских эмигрантов: сотрудника Варненского музея С.И. Покровского и заведующего археологическим отделом музея в Сараево Д.Н. Сергиевского.

Характеризуя состояние археологии в Болгарии, П.Н. Третьяков перечислял основные музеи, наиболее яркие открытия и памятники, отмечая ее значительный масштаб и вместе с тем ограниченность: «Археологическая наука в Болгарии является не столько частью исторической науки, сколько частью истории искусств и истории архитектуры. Археологов привлекают лишь те памятники, которые, по их мнению, имеют художественное значение. Предметы бытового назначения, остатки поселений, рядовых жилищ, следы ремесел, составляющие основной объект изучения советских археологов, здесь, как правило, остаются без внимания и погибают. Вследствие этого и методика раскопок носит весьма примитивный характер и сводится к задаче вскрытия архитектурных остатков или к поискам эффектных вещей без достаточного изучения культурных напластований. Те памятники, которые не обещают эффектных находок, как, например, сельские поселения и их могильники, земляные укрепления и т.п. совершенно не исследуются. По этой же причине очень плохо изучены в Болгарии памятники палеолита (известно два-три местонахождения), неолита, эпохи бронзы и раннего железного века. Внимание археологов привлекают преимущественно античность, древнеболгарские города и храмы. Перечисленные выше болгарские музеи представляют собой хранилища древних вещей без каких-либо попыток их исторической интерпретации. Что касается подготовки археологических кадров, то она в Болгарии совершенно отсутствует» (АРАН. Ф. 457. Оп. 1 (1946–1948). Д.1. Л. 5-6).

Представляется, что столь резкая интонация отчета, предназначенного, вероятно, в том числе и для сотрудников государственных структур и дипломатических ведомств, связана в основном с идеологической составляющей. По всей видимости, П.Н. Третьяков критиковал скорее старые порядки, оставшиеся в болгарской археологии в послевоенное время. Например, он отмечал, что все болгарские археологи получили образование за границей (во Франции и Германии). В то же время, занимая административные посты, он бы не смог избежать подобных идеологических оценок. При этом ценны его наблюдения о методике раскопок.

Далее П.Н. Третьяков приводил сведения о большом количестве слушателей во время лекций, обмене научной литературой, совещаниях. На одном из них было обсуждено предложение АН СССР относительно организации в дальнейшем совместных археологических и этнографических исследований на территории Болгарии, что встретило полную поддержку и было высказано пожелание об организации совместных полевых археологических исследований в одном из районов северо-западной Болгарии уже осенью 1946 г. (АРАН. Ф. 457. Оп. 1 (1946–1948). Д.1. Л. 11-12).

Археологическая наука в Югославии, по мнению П.Н. Третьякова, также в основном подчинена искусствознанию, и ее положение аналогично состоянию болгарской археологии, в том числе и в плане подготовки кадров. «Основной объект интересов – памятники римской архитектуры и искусства, средневековые византийские, более поздние католические и православные храмы». Исследований в области славянской археологии, по его словам, почти не проводилось (АРАН. Ф. 457. Оп. 1 (1946–1948). Д.1. Л. 11-12). П.Н. Третьяков констатировал практически полное отсутствие советской археологической литературы в Югославии.

Отметим, что он довольно высоко оценивал этнографические исследования и музейные собрания по этой тематике в Болгарии, Югославии и Румынии (АРАН. Ф. 457. Оп. 1 (1946–1948). Д.1. Л. 7, 17, 25).

В заключение П.Н. Третьяков по пунктам перечислил достижения экспедиции, в которые входит и вопрос об организации совместных археологических исследований на Дунае, и предложил осуществить ряд мероприятий для дальнейшего сотрудничества. Среди них – посылка в балканские научные учреждения советской археологической, этнографической и исторической литературы; командировка на Балканы советских археологов специалистов по палеолиту, античности, хазаро-болгарским древностям, антропологов, историков архитектуры и искусства; организация в дальнейшем славянских научных съездов по археологии и этнографии, а также создание общих периодических научных изданий (АРАН. Ф. 457. Оп. 1 (1946–1948). Д.1. Л. 28).

На распорядительном заседании Президиума АН СССР, состоявшемся в июне 1946 г., результаты работы Балканской экспедиции были одобрены по всем заявленным пунктам. Было принято решение ходатайствовать перед Советом Министров СССР о командировке на Балканы в 1947 г. группы советских ученых для организации в Болгарии на Дунае советско-болгарских археолого-этнографических и исторических исследований (АРАН. Ф. 2. Оп. 1. 1946 г. Д. 440. Л. 5).

Но второй этап работ Балканской археолого-этнографической экспедиции реализован не был. Совместные раскопки не состоялись, несмотря на то что еще 12 мая 1947 г. председатель БАН академик Т.В. Павлов сообщил в письме в Президиум АН СССР о том, что со стороны болгарской стороны все готово относительно договоренностей, заключенных в начале 1946 г., им было предложено начать исследования уже в августе 1947 г. (АРАН. Ф. 457. Оп. 1. Д. 85. Л. 8-9).

Представляется, что одним из факторов, не позволившим осуществиться амбициозному проекту, являлось развертывание широкомасштабных раскопок в самом Советском Союзе. О недостаточном внимании к археологическому изучению русских городов, в особенности разрушенных во время Великой Отечественной войны (прежде всего Новгорода и Пскова), было заявлено на заседании Президиума АН СССР, посвященной полевым исследованиями 1946 г. (АРАН. Ф. 1. Оп. 3б. Д. 88. Л. 43). В 1947 г. А.В. Арциховский продолжил прерванные раскопки в Новгороде, в дальнейшем начались масштабные археологические исследования в Пскове, Москве и в других городах и регионах СССР.

Наиболее значительную роль сыграли последующие идеологические кампании 1948–1949 гг., затронувшие ИИМК и самих участников Балканской экспедиции. В 1948 г. В.И. Равдоникас, поддержанный П.Н. Третьяковым, выступил с публичной критикой положений учебника А.В. Арциховского «Введение в археологию» и последовавшим выводом о безыдейности его трудов. В 1949 г. в ИИМК произошло антикосмополитическое собрание. В ходе дискуссии Б.А. Рыбаков обвинил в космополитизме В.И. Равдоникаса. После к обвинениям присоединился А.В. Арциховский (Тихонов, 2016. С. 183–185; С. 254–256). В таких условиях продолжение какой-либо совместной деятельности участников Балканской экспедиции стало невозможным.

К косвенным причинам можно отнести уход с поста директора ИИМК в 1946 г. организатора Балканской экспедиции Б.Д. Грекова. Отметим и советско-югославский конфликт 1948 г., повлиявший на политику Советского Союза на Балканах.

В 1946 г. поездку в Монгольскую народную республику предпринял С.В. Киселев в рамках подготовки издания по истории МНР и межправительственных соглашений. В 1948–1949 гг. им были организованы значительные по объему раскопки Каракорума, различных поселенческих и погребальных памятников на территории Монголии, проведены этнографические исследования (Юсупова, 2019. С. 209–217). Вероятно, подобное могло осуществиться и в Болгарии.

В этих условиях проект Балканской экспедиции был отодвинут. Тем не менее он заложил основы дальнейшего сотрудничества, реализованного в налаженном книгообмене, установлении научных контактов. Планы проведения совместных археологических исследований впервые воплотились в 1954 г., когда силами Болгаро-Советской археологической экспедиции под руководством М.И. Артамонова были проведены раскопки городища у с. Попино в северо-восточной Болгарии (Артамонов, 1955. С. 36, 37).

В 1956 г. Б.А. Рыбаковым была организована Советско-Болгарская экспедиция, в состав которой помимо сотрудников ИИМК вошли ученые из Института археологии АН Украинской ССР и Института истории АН Белорусской ССР. В течение одного полевого сезона были осуществлены масштабные раскопки в детинце Чернигова (Рыбаков, 1956). В рамках экспедиции работали Северо-Донецкий (начальник С.А. Плетнева) и Поросский (начальник Ю.В. Кухаренко) отряды, в задачи которых входило изучение средневековых селищ и могильников в бассейне Северского Донца (Плетнева, 1956), обследование раннеславянских поселений в Поросье (Кухаренко, 1956).

В раскопках Чернигова и работах Поросского отряда участвовали сотрудники Археологического института Болгарской АН (БАН) С.Н. Георгиева и Ж.Н. Выжарова. Академик БАН К.И. Миятев в письме Б.А. Рыбакову от 22 января 1957 г. передавал благодарность болгарских археологов за участие в Советско-Болгарской экспедиции и отмечал необходимость дальнейших совместных археологических исследований. В этом же письме он упоминал совещание в Софии с А.В. Арциховским и П.Н. Третьяковым в 1946 г., когда планы о совместных исследованиях были озвучены впервые (НА БАН. Ф. 95. Оп. 1. Д. 35. Л. 3).

В 1960-х годах плодотворное сотрудничество археологов Болгарии и СССР продолжилось, что выразилось в организации многолетней Болгаро-Советской археологической экспедиции. В 1961–1971 гг. под руководством Н.Я. Мерперта и Г.И. Георгиева и при участии Е.Н. Черных был исследован телль Эзеро в юго-восточной Болгарии (Мерперт, Черных, 1974. С. 208–214).

Е.Н. Черных провел изучение металла эпох энеолита и бронзы в музеях Болгарии и полевые исследования древнейших рудников этой страны (Черных, 1978). В работах той экспедиции участвовал также В.В. Бжания.

О подготовительном этапе этого проекта, намеченного еще в 1957 г., сотрудничестве с К.И. Миятевым и совместных исследованиях с болгарскими археологами оставил подробные воспоминания Н.Я. Мерперт (2011. С. 234–248). Следующим подобным археологическим объектом на территории Болгарии, изучение которого проводилось совместно с отечественными археологами в период с 1982 по 2001 гг., стал телль Юнаците (Катинчаров и др., 1995; Телль Юнаците…, 2007).

В 1977–1980 гг. силами Болгаро-Советской археологической экспедиции проводились раскопки Плиски. Ее советский отряд возглавляла С.А. Плетнева (1992). В 1978 г. Советско-Венгерская экспедиция по изучению Маяцкого археологического комплекса, организованная в 1975 г., стала Советско-Болгаро-Венгерской (1978–1982 гг.). Общее руководство исследованиями осуществляла С.А. Плетнева. (Маяцкое городище…, 1984).

Балканская археолого-этнографическая экспедиция 1946 г. носила в основном ознакомительный характер. В некоторой степени ее можно сравнить с археологическим путешествием Н.П. Кондакова по Македонии в 1900 г. (2019. С. 27–249). Благодаря лекциям и публикациям ее участников, общественность балканских стран в полной мере смогла ознакомиться с достижениями и открытиями советской археологии и этнографии, на примере археологических данных проследить единство славянской материальной культуры. Публикации, вышедшие в Советском Союзе по результатам поездки, в очередной раз представили многообразие балканского региона, его богатство разновременными археологическими памятниками и перспективы для этнографических исследований.

Очевидно, что такое сотрудничество было особо важным в атмосфере послевоенного времени. Несмотря на нереализованный проект совместных раскопок в конце 1940-х годов, итоги работы Балканской экспедиции 1946 г. имели большое значение для советских и балканских ученых, а также для установления научных связей, реализованных в дальнейшем.

Работа проведена при поддержке гранта Минобрнауки МК-1429.2019.6.

Библиография

- 1. Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б)–КПСС. 1922–1991 /Сост. В.Д. Есаков. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. 591 с.

- 2. Артамонов М.И. Болгаро-советская археологическая экспедиция 1954 г. // Тез. докл. на сессии Отд. ист. наук, на пленуме Института истории материальной культуры и сессии Ученого совета Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, посвященных итогам археологических и этнографических исследований 1954 г. / АН СССР. М., 1955. С. 36, 37.

- 3. Арциховский А.В. Археологическая поездка на Балканы // Вопросы истории. 1946. № 10. С. 100–107.

- 4. Арциховский А.В. За средневековното културно единство на славяните // Славянска археология и етнография в Съветския Съюз. София, 1947. С. 111–119.

- 5. Богатырев П.Г. Отчет о поездке в Балканские страны // Краткие сообщения Института этнографии. Вып. 3. М., 1947а. С. 82–94.

- 6. Богатирьов П.Г. Проблеми за изучаване на народния театър у славяните // Славянска археология и етнография в Съветския Съюз. София, 1947б. С. 156–167.

- 7. Досталь М.Ю. Как Феникс из пепла… (Отечественное славяноведение в период Второй мировой войны и первые послевоенные годы). М.: Индрик, 2009. 464 с.

- 8. Катинчаров Р.В., Мацанова В.Х., Мерперт Н.Я., Титов В.С., Авилова Л.И. Селищна могила при село Юнаците (Пазарджишко). Т. I. София: Агато, 1995. 156 c.

- 9. Кондаков Н.П. Македония. Археологическое путешествие. М.: Индрик, 2019. 648 с.

- 10. Кухаренко Ю.В. Отчет об археологических исследованиях в Поросье и на территории Волынского Полесья в 1956 г. // Архив ИА РАН. 1956. Р-1. № 1241.

- 11. Маяцкое городище. Тр. Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции / Отв. ред. С.А. Плетнева. М.: Наука, 1984. 277 с.

- 12. Мерперт Н.Я., Черных Е.Н. Болгаро-Советская археологическая экспедиция // Вопросы истории. 1974. № 6. С. 208–214.

- 13. Мерперт Н.Я. Из прошлого: далекого и близкого. Мемуары археолога. М.: Таус, 2011. 384 с.

- 14. Плетнева С.А. Отчет о работе Северо-Донецкого отряда Советско-Болгарской экспедиции в 1956 г. // Архив ИА РАН. 1956. Р-1. № 1230.

- 15. Плетнева С.А. Стратиграфические исследования Плиски (работы Советского отряда 1977–1980) // Плиска – Преслав. № 5. Шумен, 1992. С. 35–62.

- 16. Равдоникас В.И. Археологически изследвания в Съветския Съюз // Славянска археология и етнография в Съветския Съюз. София, 1947а. С. 1–29.

- 17. Равдоникас В.И. Археологически изследвания на Ленинградския университет в Стара Ладога // Славянска археология и етнография в Съветския Съюз. София, 1947б. С. 60–110.

- 18. Рибаков Б.А. Археологически изследвания на старите руски градове // Славянска археология и етнография в Съветския Съюз. София, 1947. С. 48–59.

- 19. Рыбаков Б.А. Отчет Советско-Болгарской экспедиции 1956 г. // Архив ИА РАН. 1956. Р-1. № 1349.

- 20. Телль Юнаците. Т. II: эпоха бронзы. Ч. 1 / ИА РАН. М.: Восточная литература, 2007. 247 с.

- 21. Тихонов В.В. Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская историческая наука (середина 1940-х – 1953 г.). М.; СПб.: Нестор-История, 2016. 424 с.

- 22. Токарев С.А. Этнографические наблюдения в славянских странах (1946 г.) // СЭ. 1946. № 2. С. 200–210.

- 23. Токарев С.А. Руската етнография в миналото и сега // Славянска археология и етнография в Съветския Съюз. София, 1947. С. 120–155.

- 24. Тезисы и проекты резолюций по докладам на Всесоюзном археологическом совещании в Москве 24 февраля – 2 марта 1945 г. М.: Оргкомитет по созыву совещания, 1945. 30 с.

- 25. Третьяков П.Н. Балканская археолого-этнографическая экспедиция // Известия АН СССР. Серия истории и философии. 1947а. № 3. C. 279–284.

- 26. Третяков П.Н. Източнославянските племена в навечерието на възникването на Староруската държава // Славянска археология и етнография в Съветския Съюз. София, 1947б. С. 30–47.

- 27. Третьяков П.Н. Восточнославянские черты в быту населения Придунайской Болгарии // СЭ. 1948. № 2. С. 170–183.

- 28. Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. М.: Изд-во АН СССР, 1953. 312 с.

- 29. Черных Е.Н. Горное дело и металлургия в древнейшей Болгарии. София: БАН, 1978. 387 с.

- 30. Юбилейная сессия в Отделениях (Отделение истории и философии) // Вестник АН СССР. 1945. № 7-8. С. 118–126.

- 31. Юсупова Т.И. Советско-монгольское научное сотрудничество: становление, развитие и основные результаты (1921–1961). СПб.: Нестор-История, 2018. 312 с.

- 32. Mavrodinov N. Le Trésor Protobulgare de Nagyszentmiklós // Archaeologia Hungarica, XXIX. Budapest, 1943. 282 p.