- PII

- S032150750003340-6-1

- DOI

- 10.31857/S032150750003340-6

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 1

- Pages

- 25-31

- Abstract

The paper deals with the problem of inequality in ASEAN in terms of the role of membership in the Association for catching-up development of the «periphery» countries. ASEAN-4 accounts for 23% of ASEAN population but only 12% of its GDP. Four laggingbehind countries have GDP per capita equaling to 11,4-21,5% of average ASEAN level. Moreover, Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam face low education and healthcare coverage, poor infrastructure, lack of expenditure on research and development. Convergence of ASEAN-4 through active participation in regional trade and factor movement is limited due to the current level of liberalization. Intra-ASEAN trade, although being almost duty-free, is impeded with numerous non-tariff barriers which ASEAN failed to eliminate so far. Intra-regional migration is liberalized only for skilled workers. To promote convergence ASEAN established ASEAN Development Fund (ADF) aimed to reallocate capital from advanced ASEAN countries and partners of the Association to ASEAN-4. ADF is the key instrument of ASEAN cohesion policy. It aims to stimulate human development, deeper integration, small enterprises development, information technologies expansion, poverty reduction, etc. ADF is relatively underfunded to stimulate the growth of ASEAN-4. ASEAN Infrastructure Fund has higher capitalization as well as broader range of borrowers including not only ASEAN-4 but all ASEAN member countries. ASEAN growth zones deal with cross-regional disparities of advanced ASEAN economies rather than cross-country inequality. Briefly, ASEAN has a potential to contribute to ASEAN-4 convergence through deeper integration and further liberalization while investment is expected to originate mainly from third party countries.

- Keywords

- ASEAN, inequality, regional integration, cohesion policy, liberalization

- Date of publication

- 21.03.2019

- Year of publication

- 2019

- Number of purchasers

- 90

- Views

- 3254

Интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии стали активно развиваться во второй половине XX в. В 1967 г. Индонезия, Малайзия, Сингапур и Филиппины учредили Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Одной из основных предпосылок создания АСЕАН, помимо политических факторов, являлась необходимость обеспечения быстрого экономического роста стран ЮВА. С вступлением в АСЕАН Вьетнама в 1995 г., Лаоса и Мьянмы в 1997 г. и Камбоджи в 1999 г. (условное название АСЕАН-4) обострилась проблема разрыва в уровнях развития стран-участниц. Новые страны-члены отставали от «ядра» – Брунея, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин (АСЕАН-6), что осложняло дальнейшее развитие интеграционных процессов в объединении.

МАСШТАБЫ НЕРАВЕНСТВА В АСЕАН

В АСЕАН существует как асимметрия масштабов, так и неравенство уровней экономического развития стран-участниц. Асимметрия масштабов подразумевает наличие страны или группы стран, доминирующих в региональном интеграционном объединении по численности населения и размеру экономики. Асимметрия уровней развития стран отражает качественный разрыв между партнерами по интеграции и может измеряться разными показателями: ВВП на душу населения, индекс человеческого развития (ИЧР).

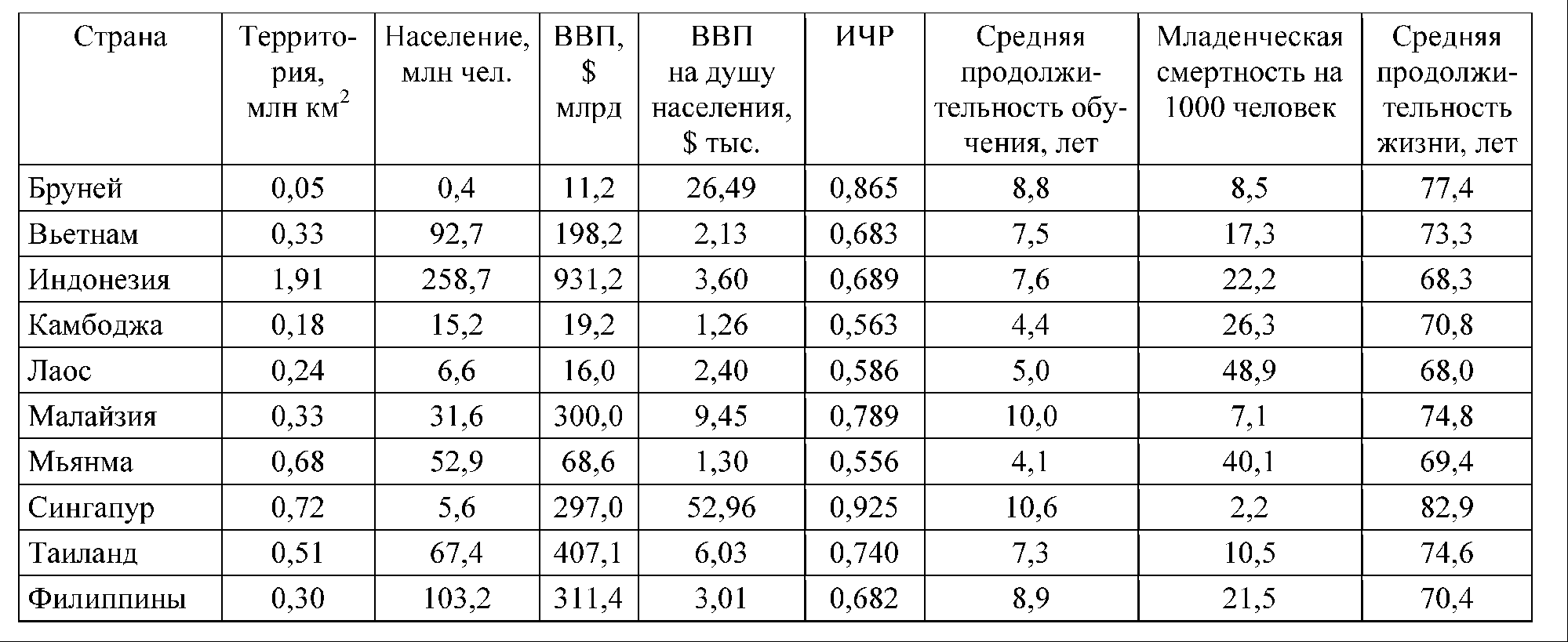

Таблица 1. Асимметрия масштабов и уровней экономического развития в АСЕАН в 2016 г.

Составлено авторами по: [2; 3].

Самая крупная страна АСЕАН – Индонезия: на неё приходится около 37% территории блока, 41% населения и 37% ВВП; на четырех «аутсайдеров» блока (Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Мьянма) – около 28% территории, 23% населения и почти 12% ВВП (см. табл. 1).

АСЕАН характеризуется существенным разрывом в уровне экономического развития странучастниц: душевой ВВП Сингапура и Брунея в 2016 г. составил 486% и 248% среднего показателя по АСЕАН, соответственно, в то время как показатели остальных стран были ниже среднего значения. Так, несмотря на рост с момента вступления в АСЕАН, душевые ВВП Камбоджи, Лаоса, Вьетнама и Мьянмы составляют 11,7%, 21,5%, 11,4% и 20%, соответственно, среднего значения по АСЕАН.

Анализ темпов роста ВВП стран группы АСЕАН-6 и АСЕАН-4 позволяет сделать вывод о том, что с 1998 г. «периферия» начала догонять «центр». Необходимо заметить, что, в среднем в год, темпы роста стран группы АСЕАН-6 изменялись на 5,27%, а группы АСЕАН-4 – на 5,56%. Стоит отметить, что из группы менее развитых стран быстрее всего растет Мьянма (6,29%, в среднем, за весь исследуемый период), а более развитых – Сингапур (7,01%). Темпы роста ВВП Брунея и Камбоджи одни из самых низких – в среднем, ВВП изменялся на 2,26% и 3,9%, соответственно. Линия тренда прогнозирует, что в течение 7 лет темпы роста «центра» будут все более низкими, в то время как «периферия» продолжит обгонять «центр», при этом самые высокие темпы роста ожидаются у Камбоджи и Мьянмы.

Одним из драйверов экономического роста выступает научно-технический прогресс. Финансирование НИОКР в странах-членах АСЕАН обнаруживает существенную дифференциацию. Доля затрат на НИОКР Сингапура в период 2000-2015 гг. увеличилась с 1,82% ВВП до 2,2%, также зафиксирован рост у Малайзии – с 0,7 до 1,3%. Затраты остальных стран-членов АСЕАН незначительны и колеблются от 0,08 до 0,44%, по данным на 2016 г. [1].

Качественные диспропорции между странамичленами АСЕАН прослеживаются и на уровне структуры экономики. В 2016 г. на сельское хозяйство приходилось не более 9% ВВП АСЕАН, в то время как в 1960 г. – около 20%. В ряде стран, где первичный сектор обеспечивает занятость большей части населения и является исторически важной отраслью, он занимает более высокую долю.

Тем не менее, доля сельскохозяйственного сектора постепенно снижается – в 1960 г. она была на уровне 40-50% ВВП в Камбодже и Лаосе и 60% – в Мьянме. По данным на 2016 г., доля сельского хозяйства была следующей: Мьянма - 27,5%, Камбоджа – 21,7, Лаос – 17,6, Вьетнам – 17,3 и Индонезия – 12,8%. В промышленности объединения создается не менее 26% добавленной стоимости. Исключение – экономика Брунея: развитая нефтяная и газовая промышленность обеспечивает 62% ВВП.

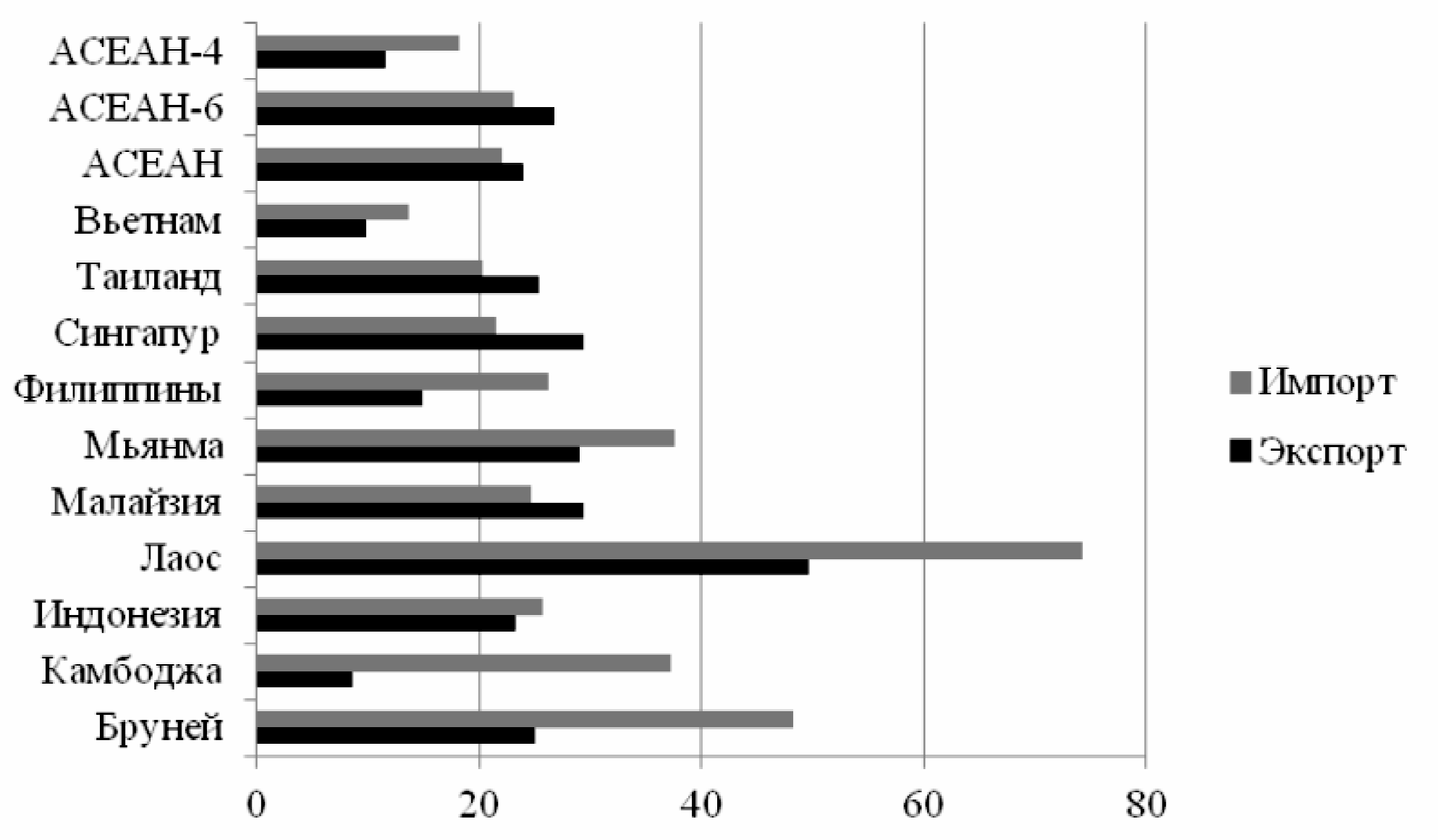

Диаграмма. Доля внутрирегиональной торговли по странам-членам АСЕАН в 2016 г. (%).

Составлено авторами по: [2].

В экономике почти всех стран сфера услуг является ведущей и составляет более 40% ВВП, хотя в 1996 г. доля сектора услуг в менее развитых странах была ниже 40%, а для Лаоса этот показатель составлял 25,4%. Наибольший вклад сектор ожидаемо вносит в экономику Сингапура (74%) и Таиланда (58%) [2].

Социально-экономические показатели странучастниц также разнородны. Четыре страны, по итогам 2015 г., входят в группу стран с высоким ИЧР: Бруней (0,865; 30-е место), Малайзия (0,789; 59-е), Сингапур (0,922; 5-е) и Таиланд (0,740; 87-е место). Остальные страны – Вьетнам (0,683; 115-е место), Камбоджа (0,563; 143-е), Лаос (0,586; 138-е), Мьянма (0,556; 145-е) и Филиппины (0,682; 116-е место) отнесены к странам со средним уровнем ИЧР [3]. По сравнению с 1985 г., Мьянма и Лаос вышли из категории стран с низким уровнем развития, а Сингапур и Бруней стали странами не просто с высоким, а очень высоким уровнем развития.

ПРИЧИНЫ НЕРАВЕНСТВА В АСЕАН

Сохранение отставания «периферии» АСЕАН от ее ядра связано не только с индивидуальными для каждой страны факторами, но и рядом особенностей интеграционного взаимодействия в РИО.

1. Относительно низкий объем взаимной торговли между странами-участницами.

Внутрирегиональная торговля не достигает 50% в общем товаропотоке стран-участниц АСЕАН. Так, наибольшая доля внутрирегионального импорта в 2016 г. характерна для Лаоса, Брунея, Мьянмы и Камбоджи (74,3%, 48,3%, 37,6% и 37,3%, соответственно), а экспорта – для Лаоса, Малайзии и Сингапура (49,6%, 29,4% и 29,3%, соответственно) [2]. В экспорте и импорте большинства стран доля товаропотоков в рамках объединения не превышает 20%, суммарно доля внутриблоковой торговли для всего объединения – около 22% (см. диагр.).

Одна из причин низкой интенсивности взаимной торговли – особенности регулирования товарооборота между странами-членами АСЕАН. С одной стороны, в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) АСЕАН, сформировавшейся в 1993 г., удалось достичь значительной тарифной либерализации. Так, средняя ставка снизилась в АСЕАН-6 с 12,76% в 1993 г. до 0,03% в 2015 г., а в АСЕАН-4 – с 7,51% в 2000 г. до 0,55% в 2015 г. [4].

С другой стороны, во взаимной торговле сохраняются многочисленные нетарифные меры (НТМ). Их количественные оценки (на 31.12.2017 г.) разнятся от 2669 инициированных и введенных мер, по данным ВТО [5], до 5300 введенных мер, согласно совместному проекту Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) и ЮНКТАД [6]. Причем последняя база фиксирует рост числа НТМ в 366% за период 2000-2015 гг. [7].

Нетарифные барьеры в АСЕАН оказывают существенное искажающее влияние на торговлю обувью и текстильной продукцией, кожей и изделиями из нее, напитками и табачными изделиями, а также машиностроительной продукцией [8]. Отмена и гармонизация нетарифных барьеров являются одной из целей АСЕАН. Расчеты показывают, что наибольший эффект от этого могут получить как раз менее развитые страны объединения. Так, наибольший прирост ВВП ожидается во Вьетнаме и Лаосе, а наибольший прирост экспорта – в Камбодже, Сингапуре, Филиппинах, Мьянме и Лаосе [9].

2. Неравномерное распределение инвестиционных потоков.

Лидером по привлечению инвестиционных потоков в АСЕАН остается Сингапур – в 2016 г. около 55% вложений в регион приходились на эту страну. Вьетнам и Малайзия также получают существенные капиталовложения (13% и 12%, соответственно), однако на остальные страны приходится только 21%.

При этом объем взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) членов АСЕАН до 2009 г. оставался достаточно низким и не превышал $9 млрд. С 2010 г. инвестиции внутри АСЕАН заметно возросли, удвоившись в период с 2009 по 2010 гг. С 2010 г. объем инвестиций внутри АСЕАН ежегодно оставался на уровне свыше $15 млрд, достигнув максимума в $24 млрд в 2016 г. Доля взаимных инвестиций в АСЕАН довольно изменчива, однако с 2010 г. она сохраняется в диапазоне 15-20% от всех ПИИ [10].

Ограниченный приток инвестиций в АСЕАН-4 как со стороны партнеров по интеграции, так и из третьих стран в т.ч., объясняется тем, что условия для ведения бизнеса в менее развитых странах требуют совершенствования. Согласно рейтингу Всемирного банка Doing business 2017, Сингапур занимает 2-е место в мире по качеству условий для предпринимательской деятельности, Малайзия, Бруней и Вьетнам – 23-е, 72-е и 82-е, а Камбоджа, Лаос и Мьянма – 131-е, 139-е и 170-е место, соответственно [11]. Некоторые эксперты отмечают, что даже либерализация инвестиционных потоков, запущенная в 2012 г. с принятием Всеобъемлющего инвестиционного соглашения АСЕАН (ASEAN Comprehensive Investment Agreement), вряд ли сможет улучшить ситуацию. В итоге, ограниченные поступления капиталовложений из-за рубежа в менее развитые страны АСЕАН сохраняют общую недофинансированность их экономик, препятствуя сокращению отставания в АСЕАН-4 от ядра объединения.

3. Неполная либерализации движения рабочей силы.

АСЕАН является нетто-экспортером рабочей силы. Основными центрами притяжения мигрантов являются наиболее развитые страны объединения – Сингапур, Бруней, Малайзия, Таиланд (97% притока мигрантов из стран АСЕАН). Страны АСЕАН-4 являются чистыми экспортерами трудовых ресурсов, и на них приходится половина мигрантов внутри объединения. Доля мигрантов из АСЕАН в общем количестве мигрантов высока в таких странах, как Камбоджа и Таиланд. Что касается структуры эмиграционных потоков, рабочие из Мьянмы, Лаоса и Малайзии предпочитают работать в регионе, в то время как в остальных странах АСЕАН миграция в другие страны занимает большую долю [12]. Основными движущими факторами миграционного обмена выступают демографические (рост численности работоспособного населения в странах-донорах, старение населения в странах-реципиентах) и финансовые (разрыв в уровне оплаты труда).

На рынке труда АСЕАН либерализацией охвачено только перемещение квалифицированного персонала. Страны АСЕАН договорились о взаимном признании дипломов об образовании, профессиональной подготовки и стажа работы, лицензий и сертификатов.

Либерализация движения низкоквалифицированных рабочих пока отсутствует. Сохранение барьеров в этой сфере связано с опасением, что свободный переток трудовых ресурсов усилит концентрацию экономической деятельности в более развитых странах объединения, что, в свою очередь, усугубит проблему неравенства [13]. В АСЕАН доминирует мнение о необходимости развития производств во всех странах объединения и обеспечения населения рабочими местами и заработком по месту проживания.

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА В АСЕАН

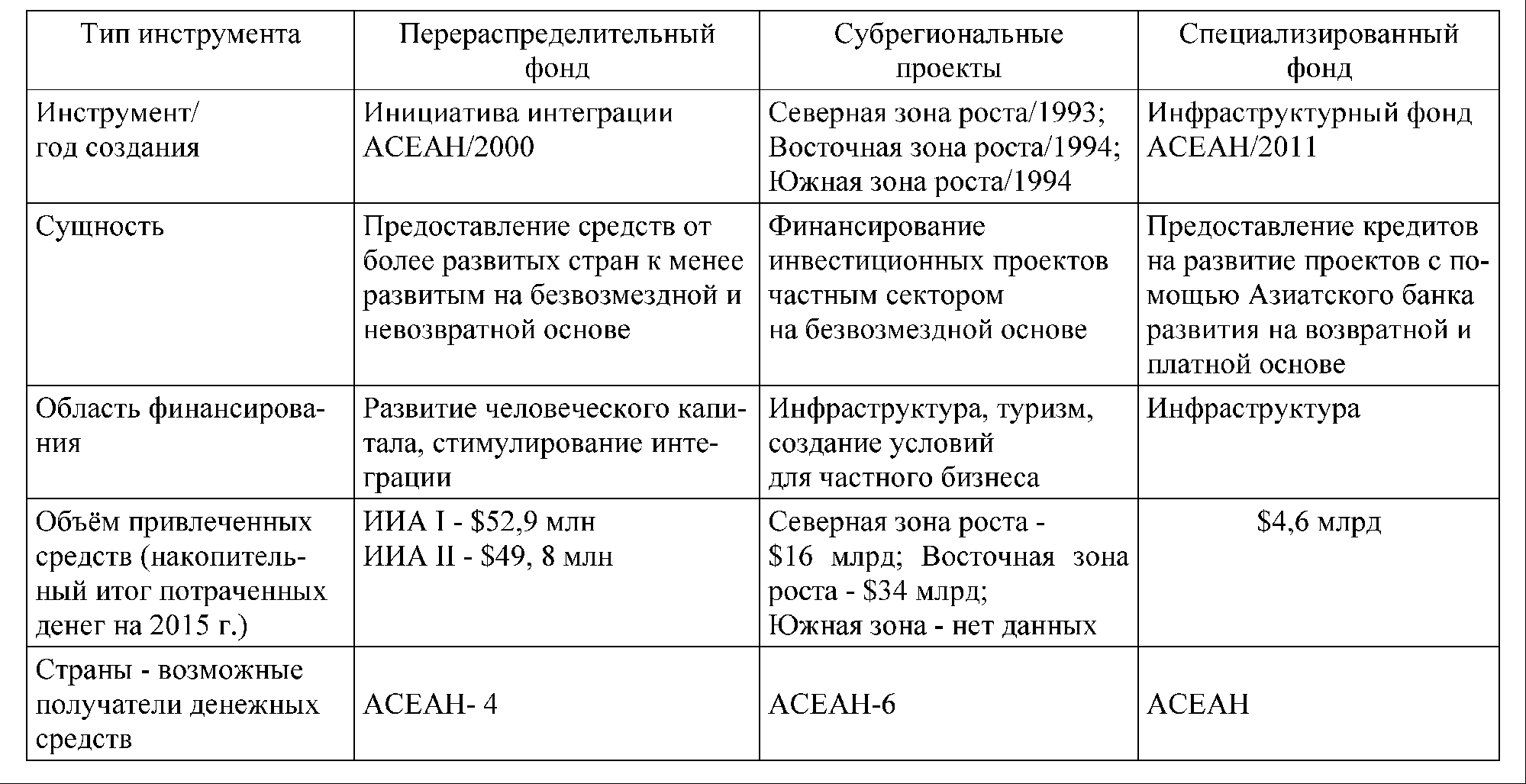

Вступление в объединение менее развитых стран группы АСЕАН-4 обострило проблему неравенства в Ассоциации и потребовало проведения политики выравнивания. Среди задействованного инструментария для сглаживания дисбалансов в АСЕАН можно выделить следующие: перераспределительный фонд, специализированный фонд и ряд субрегиональных проектов (см. табл. 2).

Таблица 2. Задействованный инструментарий политики выравнивания АСЕАН

Составлено авторами по: Asian Development bank – www.adb.org (accessed 20.07.2018); Association of Southeast Asian Nations – www.asean.org (accessed 20.07.2018)

Осуществление помощи наименее развитым странам-участницам АСЕАН происходит с помощью перераспределительного фонда: в 2000 г. впервые принята «Инициатива интеграции АСЕАН» (ИИА, «Инициатива»). Основными целями документа являлись преодоление бедности и ликвидация отсталости. В рамках второго рабочего плана ИИА в число целей были включены повышение квалификации государственных служащих и внедрение информационных технологий, а в рамках третьего – упрощение и гармонизация торговых процедур и развитие малого бизнеса. Наполнение ИИА происходит за счет средств АСЕАН-6 и партнеров по диалогу, при этом объем взносов не регламентирован. Для аккумулирования финансовых средств под эти программы из источников АСЕАН, стран-партнёров и других источников создан Фонд развития АСЕАН.

В рамках «Инициативы» уже завершено два рабочих плана – реализованы 615 проектов. Почти половина из них направлена на развитие человеческого капитала (42%), приоритетными направлениями также являются углубление региональной интеграции (23%) и развитие инфраструктуры (почти 10%).

Для осуществления плана привлечены инвестиции в объеме $52,03 млн, из которых АСЕАН-6 предоставили 64,4% средств, а внешние доноры - 35,6%. Самый большой объем средств группы АСЕАН-6 предоставил Сингапур – 73%. В числе партнеров по проектам, помимо стран АзиатскоТихоокеанского региона, – ЕС, Дания, а также международные организации. Среди партнеров по диалогу важнейшими донорами выступили Япония (35% средств внешних доноров), Южная Корея и Индия (28 и 18%, соответственно) [14].

Согласно результатам Второго рабочего плана «Инициативы» на 6 сентября 2016 г., на реализацию 383 проектов выделено $49,8 млн, однако подробного отчета о реализации плана не представлено. Между тем, в промежуточном анализе этого плана на конец сентября 2013 г. отмечались уже одобренные 245 проектов, из которых завершены 216 (62% бюджета, или $11,68 млн), а 29 находятся на различных этапах (37%, или $6,97 млн) [15]. Крупнейшим донором из группы АСЕАН-6 попрежнему выступает Сингапур, а существенную внешнюю помощь оказывает Япония – $1,4 млн (см. табл. 3).

Вторым важным инструментом политики выравнивания являются субрегиональные проекты, направленные на сглаживание дисбалансов между различными районами в странах АСЕАН-6. Большое значение имеют три зоны экономического роста, созданные АСЕАН в начале 1990-х гг. Основная цель зон роста – развитие географически близких регионов трех и более стран на основе совместного использования факторов производства. Большая часть проектов зон реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР) и частного сектора, а государство содействует притоку инвестиций путем либерализации экономики, развития инфраструктуры.

Таблица 3 Финансирование по линии «Инициативы» 2002-2008 гг., 2009-2015 гг.

* Данные по «Инициативе» 2002-2008 гг. представлены по оценке на октябрь 2012 г., по 2009-2015 гг. – на сентябрь 2013 г. (прим. авт.).

Составлено авторами по: [14]; Mid-Term Review of the Implementation of the IAI Work Plan II for Equitable Economic Development and Narrowing the Development Gap. Volume I – http://aadcp2.org/uploads/ user/6/technicalReports/NDG/ IAIMTRMainReport.pdf (accessed 21.07.2018)

Южная зона роста (Сингапур, Индонезия, Малайзия) соединяет «центр» и «периферию»: Сингапур выступает в качестве инвестора, предоставляет высококвалифицированные кадры, управленческие и маркетинговые услуги, транспортные магистрали, а Индонезия и Малайзия – дешевую рабочую силу, земельные участки, водные ресурсы [16].

Северная зона роста объединяет Индонезию, Малайзию и Таиланд. Она направлена на стимулирование экономического развития в 32 менее развитых городах и провинциях этих трех стран.

Основное внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры и туризма. На 2015 г. зона роста привлекла около $16 млрд в виде ПИИ [17].

Восточная зона роста объединяет Бруней, Малайзию, Таиланд и Филиппины. Сотрудничество направлено на увеличение торговли, туризма и инвестиций, содействию свободному передвижению людей, товаров и услуг, улучшение условий для ведения бизнеса. По данным на 2015 г., зона роста привлекла $34 млрд в виде ПИИ [18].

Наконец, в рамках политики выравнивания АСЕАН с 2011 г. существует инфраструктурный фонд АСЕАН (АИФ, ASEAN Infrastructure Fund – AIF). Поскольку одним из вызовов для объединения является разрыв в инфраструктуре, с 2010 г. реализуется мастер-план развития взаимосвязи между странами-членами, предусматривающий развитие физической инфраструктуры, взаимодействия институтов и людей.

Начальный капитал фонда – $485,2 млн, из которых $335,2 млн поступили от АСЕАН, а остальные $150 млн – от АБР. Общее кредитное обязательство фонда до 2020 г. составляет примерно $4 млрд [19]. АИФ, по данным на 2018 г., реализует 10 проектов, большинство из них направлены на развитие инфраструктуры в более развитых странах (6 из 10 проектов), в то время как в рамках помощи АСЕАН-4 запущены только 4 проекта. Кроме того, большинство проектов реализованы благодаря ссудам АБР, а не средствам АИФ.

* * *

Вступление в АСЕАН в 1990-х гг. группы менее развитых стран потребовало выработки подходов к преодолению возникшего в объединении неравенства. Текущее регулирование экономических связей в Ассоциации не позволяет в полной мере запустить конвергенционные механизмы региональной интеграции (расширение торговли, переток капитала и труда и пр.). Существующий финансовый инструментарий имеет пока слишком короткую историю функционирования, чтобы оценивать его влияние на экономическое развитие АСЕАН-4. Тем не менее, можно предполагать ограниченный потенциал его воздействия из-за относительно невысокого финансирования.

В результате, пока невозможно констатировать существенный вклад АСЕАН в сокращение отставания стран АСЕАН-4. Вероятно, в перспективе членство в Ассоциации сможет внести вклад в экономический подъем АСЕАН-4 именно через их более глубокую интеграцию в экономику региона, в то время как финансовые ресурсы будут поступать от более крупных внешних доноров.

References

- 1. UNESCO. Gross Domestic Expenditures on R&D – http://uis.unesco.org/indicator/sti-rd-gerd-total (accessed 02.08.2018)

- 2. ASEAN Statistical Yearbook 2016/2017 – http://www.aseanstats.org/publication/asyb-2017 (accessed 01.08.2018)

- 3. Human Development Report 2016 – http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf (accessed 01.08.2018)

- 4. Average CEPT/ATIGA Tariff Rates Year 1993-2015 – http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2015/ april/information_on_average_tariffs/average%20CEPT-ATIGA%20tariff%20rates%201993-2015_1.pdf (accessed 30.07.2018)

- 5. I-TIP Goods – http://i-tip.wto.org/goods/Default.aspx (accessed 01.08.2018)

- 6. ASEAN I-TIP Goods – http://asean.i-tip.org/ (accessed 31.07.2018)

- 7. Non-Tariff Measures in ASEAN ed. by Ing L.Y., de Cordoba S.F., Cadot O. ERIA and UNCTAD. 2016 – http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ERIA-UNCTAD_Non-Tariff_Measures_in_ASEAN_en.pdf (accessed 31.07.2018)

- 8. Cadot O., Munadi E., Ing L.Y. 2013. Streamlining NTMs in ASEAN: The Way Forward // ERIA Discussion Paper Series. N ERIA-DP-2013-24 – http://www.eria.org/ERIA-DP-2013-24.pdf (accessed 01.08.2018)

- 9. Vanzetti D., Knebel C., Pters R. 2018. Non-Tariff Measures and Regional Integration in ASEAN // 21st Annual Conference on Global Economic Analysis. Cartagena, Colombia. June 13-15th, 2018 – https://www.gtap.agecon.purdue.edu/ resources/download/8863.pdf (accessed 01.08.2018)

- 10. Celebrating ASEAN: 50 Years of Evolution and Progress. Jakarta, ASEAN Secretariat. 2017 – http://asean.org/storage/2012/05/ASEAN50_Master_Publication.pdf (accessed 24.07.2018)

- 11. Doing Business 2017: Equal Opportunities for All. Washington, DC, World Bank. 2017 – http://www.doing business.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB17-Report (accessed 21.07.2018)

- 12. Bilateral Migration Matrix 2018 – http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/ brief/migration-remittances-data (accessed 12.08.2018)

- 13. ASEAN Community 2015: Managing Integration for Better Jobs and Shared Prosperity. Bangkok, ILO and ADB. 2014 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42818/asean-community-2015-managing-integration.pdf (accessed 03.08.2018)

- 14. Status Update of the IAI Work Plan I (2002-2008) – http://asean.org/storage/images/2012/Economic/ IAI/IAI%20Work%20Plan%20I.pdf (accessed 21.07.2018)

- 15. Mid-Term Review of the Implementation of the IAI Work Plan II for Equitable Economic Development and Narrowing the Development Gap. Volume I. Main Report. Australian Aid. 2014 – http://aadcp2.org/file/IAIMTRMainReport.pdf (accessed 21.07.2018)

- 16. Nadalutti E. 2015. The rise of trans-border regions in Southeast Asia: behind the dynamics of informal and formal integration processes in the ‘Indonesia-Malaysia-Singapore’ growth triangle // The Pacific Review. Vol. 28. № 4 – https://www.researchgate.net/profile/Elisabetta_Nadalutti/publication/317579755_The_rise_of_transborder_regions_in_S outheast_Asia/links/5940fd5f45851566e1ba1ef8/The-rise-of-transborder-regions-in-Southeast-Asia.pdf (accessed 28.08.2018)

- 17. Kostyunina G.M. 2017. The practice of free economic zones in Thailand ///Rossiyskiy vneshneekonomicheskiy vestnik. № 5 (In Russ.)

- 18. Dent C.M. 2017. East Asian Integration Towards an East Asian Economic Community // ADBI Working Paper 665. Tokyo: Asian Development Bank Institute – https://www.adb.org/publications/east-asian-integration-towards-east-asianeconomiccommunity (accessed 28.08.2018)

- 19. ASEAN Infrastructure Fund (AIF) – https://www.adb.org/site/funds/funds/asean-infrastructure-fund (accessed 21.07.2018)