- Код статьи

- S086960630010939-1-1

- DOI

- 10.31857/S086960630010939-1

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / Номер 3

- Страницы

- 16-32

- Аннотация

Статья представляет собой первую часть публикации предметов круга восточноевропейских выемчатых эмалей из коллекции Государственного Эрмитажа, для которой был проведен комплексный археологический и химико-технологический анализ. В публикации дана подробная характеристика изделий, представлены актуальные данные об их хронологии, уточнены некоторые детали, отсутствующие или ошибочно приведенные в прошлых публикациях некоторых предметов. Одной из важнейших проблем хронологии данного круга древностей является несоответствие датировок, предлагаемых для разных частей ареала украшений с эмалями, связанное, вероятно, со степенью разработанности локальных хронологических шкал.

- Ключевые слова

- Поднепровье, Юго-Восточная Прибалтика, восточноевропейские выемчатые эмали, эпоха римских влияний

- Дата публикации

- 29.09.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 14

- Всего просмотров

- 1042

Украшения круга восточноевропейских выемчатых эмалей, длительная история изучения которых давно перешагнула через столетний рубеж (обзор работ см.: Корзухина, 1978; Гороховский, 1982 и многие другие), стали предметом особенно пристального внимания в последние годы. Резко возросшее число находок и расширение круга методов их изучения позволяет рассматривать данный феномен на качественно новом уровне. Публикация итогов археологического и химико-технологического исследования украшений в стиле “варварских” эмалей из фондов ГЭ развивает направление комплексного изучения предметов с эмалями, начало которому на современном уровне было положено А. Битнер-Врублевской и Т. Ставярской на материалах из коллекции Государственного археологического музея в Варшаве (Bitner-Wróblewska, Stawiarska, 2009) и продолжено в публикации Брянского клада (Брянский клад…, 2018).

Небольшая коллекция украшений убора с выемчатыми эмалями (II–IV вв. н.э.) в собрании ГЭ, насчитывающая 17 предметов1, отличается очень разнообразной географией происхождения предметов. В ней представлено большинство областей ареала восточноевропейских варварских эмалей (рис. 1): юго-восточная Прибалтика, Белоруссия, Среднее Поднепровье, Подесенье, Поочье, Поволжье, Подонье, Северный Кавказ и Крымский полуостров. Коллекция содержит подвески-лунницы, перекладчатые, треугольные и подковообразные фибулы, относящиеся ко всем трем стадиям развития стиля восточноевропейских выемчатых эмалей, выделяемым специалистам0и (Обломский, Терпиловский, 2007. С. 120). Таким образом, небольшая по количеству вещей коллекция позволяет провести исследование материалов с широким географическим и хронологическим охватом.

Рис. 1. Карта памятников с предметами круга восточноевропейских выемчатых эмалей: 1 – Бакшяй (Bakšiai), 2 – Меженис (Mėžionys), 3 – Релинги,4, 5 – Киевская область, 6 – Головятино, 7 – Глажево, 8 – Дуна, 9 – Березняки, 10 – Камунта, 11 – Цимлянское городище, 12 – Херсонес. Fig. 1. Map of sites with objects of the circle of East European champlevé enamels

Ввиду большого объема информации, публикация эрмитажной коллекции украшений круга эмалей подготовлена нами в виде двух статей. Первая из них представляет собой детальный археологический анализ находок и актуальные данные об их хронологии. Среди них есть как предметы, публикующиеся впервые, так и введенные в научный оборот более ста лет назад без упоминания места хранения; по этой причине их повторный анализ с тех пор не проводился. Для некоторых предметов удалось уточнить детали, отсутствующие в более ранних публикациях, а в ряде случаев – исправить закравшиеся в эти публикации неточности.

Во второй части работы (Румянцева и др., в печати) будут представлены итоги химико-технологического анализа украшений, для которых были изучены техника изготовления и химический состав металлических основ и эмалевых вставок. Основная ее задача – наметить на имеющемся в нашем распоряжении материале возможные различия в технологии производства эмалевых украшений в различных частях ареала на разных этапах развития стиля.

Все рассматриваемые изделия изготовлены из сплавов на основе меди.

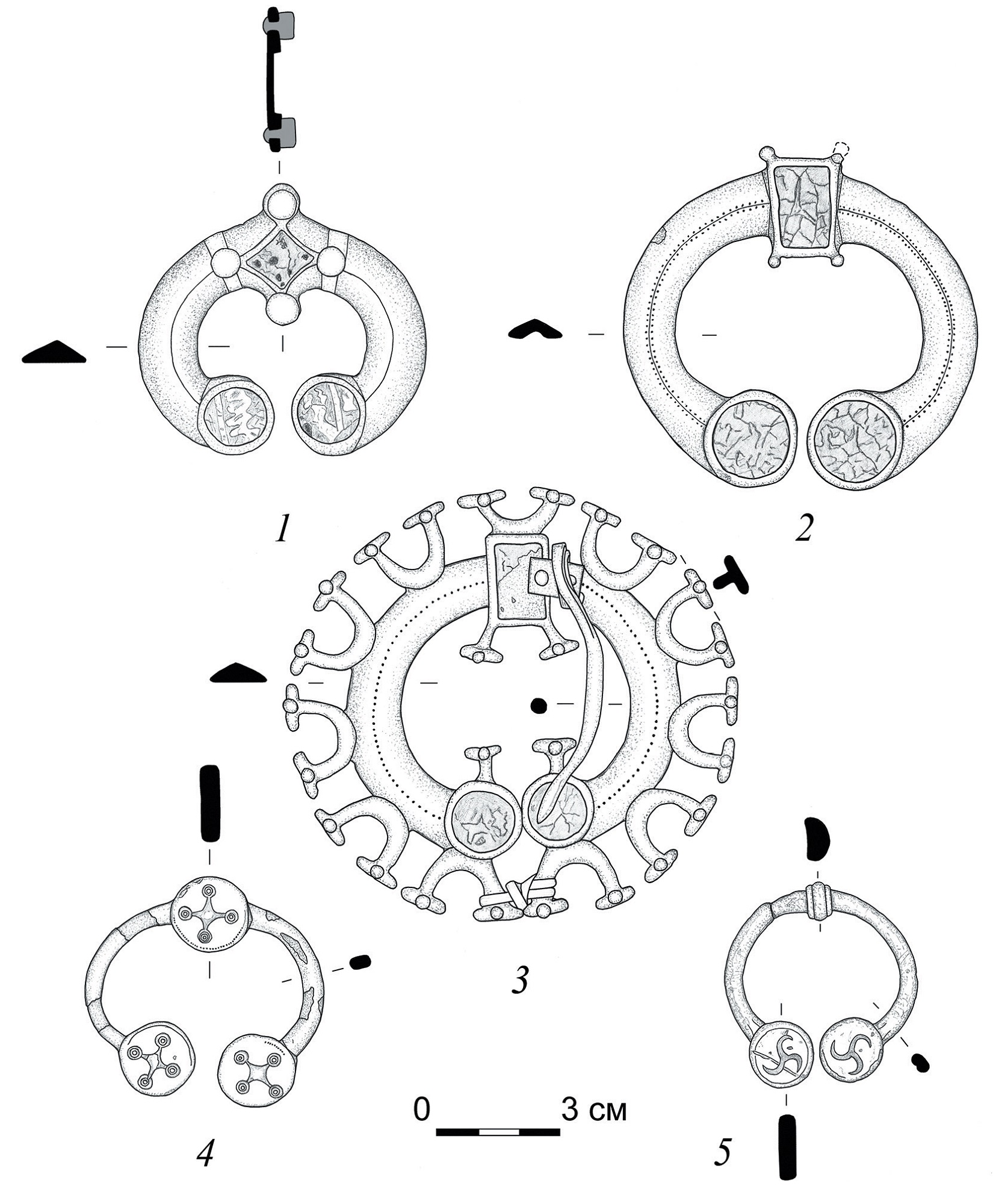

Бакшяй (Bakšiai). Две подковообразные фибулы-сюльгамы (рис. 2, 1, 2; 3, 4, 5), происходящие из местности близ с. Бакшяй (рис. 1, 1) современного Алитусского уезда Литовской Республики, были случайно найдены при фортификационных работах в 1888 г. (Отчет Археологической комиссии (далее – ОАК) за 1882–1888 гг., 1891. С. CCCXXXI; Спицын, 1898. С. 358, 359; Табл. I, 5; 1903. С. 162. Рис. 186, 187; Moora, 1934. S. 82; 1938. S. 116; Корзухина, 1978. С. 82. Табл. 28, 5, 6; Michelbertas, 2011. P. 76. Pav. 6, 1, 2; 2016. P. 58). Вероятней всего, вещи имеют отношение к разрушенному грунтовому могильнику (Спицын, 1903. С. 162), но эта информация подвергалась сомнению (Корзухина, 1978. С. 82).

Меньшая (6.6 × 6.9 см) (рис. 2, 1; 3, 4) из двух фибул (Инв. № 982-9) в классификации Г.Ф. Корзухиной отнесена к четвертому подтипу пятого типа фибул круга выемчатых эмалей, отличительными чертами которого являются широкий граненый обод и размещенное на нем ромбическое гнездо с эмалью (Корзухина, 1978. С. 30). В классификации Е.Л. Гороховского фибула отнесена к варианту Б типа 2 (ромбощитковые) балто-днепро-окской серии, датирующемуся концом III–IV в. (Гороховський, 1982. С. 25–28).

Рис. 2. Подковообразные фибулы: 1, 2 – Бакшяй (Инв. № 982-9, 982-8), 3 – Релинги (Инв. № 975-1), 4 – Головятино (Инв. № 2125-3), 5 – Киевская область (Инв. № 771-5). Рисунок С.В. Воронятова. Fig. 2. Penannular brooches

Помимо отмеченных в классификациях характеристик рассматриваемый образец обладает определенным своеобразием в оформлении. По углам ромбического гнезда на корпусе фибулы закреплены четыре литые кнопки. Они вставлены в отверстия обода и аккуратно раскованы с тыльной стороны (рис. 2, 1). Круглые гнезда на концах обода заполнены эмалями красного, белого, желтого и коричневого цветов (Спицын, 1898. С. 359; 1903. С. 162; Корзухина, 1978. С. 30).

Фибула большего размера (8 × 8.5 см) (рис. 2, 2; 3, 5) из Бакшяя (Инв. № 982-8) с красной эмалью в трех гнездах – дисковидных по бокам и прямоугольным по центру - в классификации Г.Ф. Корзухиной отнесена к подтипу V.2 (1978. С. 29. Табл. 28, 6, кат. 2051); по системе Е.Л. Гороховского она относится к варианту В типа 1 (прямоугольнощитковые) балто-днепро-окской серии (Гороховський, 1982. С. 27). Следует отметить одну деталь оформления, упускавшуюся в предыдущих публикациях. По ребру обода фибулы нанесена двойная линия точек (рис. 2, 2). Вероятно, из-за долгого или интенсивного использования она настолько затерлась, что невооруженным глазом просматривается с трудом.

Прежде чем переходить к обсуждению хронологии находок с территории Литвы, необходимо коротко остановиться на вопросах датирования рассматриваемых материалов. В основе системы относительной хронологии региона лежат фазы системы центральноевропейских древностей, современная основа которой была заложена К. Годловским, объединившим в своей работе центральноевропейские культуры балтийского региона в западнобалтский круг древностей (Godłowski, 1970). Абсолютные датировки фаз вплоть до раннего периода позднеримского времени, предлагаемые М. Михельбертасом для материалов с территории Литвы, очень близки принимаемым в настоящее время для культур западнобалтского круга (Nowakowski, 1996; 1998 и др.: см. Bliujienė, 2013. P. 26): В2 – 70–150 гг., В2/С1 – 150–200 гг.; С1а – 150–220 гг.; С1b – 220–260 гг. Для поздней части римского времени и начала эпохи Великого переселения народов даты выделяемых периодов дискуссионны: для Балтийского региона существует проблема периодизации древностей IV в., в частности – выделения фазы С3. Для материалов с территории Литвы М. Михельбертас предлагает следующие абсолютные даты: С2 – 250–300 гг.; С3 – 300–350 гг. или позже; D – примерно 390–425 гг. (Michelbertas, 1986, 2006; по Bliujienė, 2013. P. 26). Однако для культур западнобалтского круга рядом исследователей не выделяется фаза С3, а верхняя граница фазы С2 определяется временем около 370 г., т.е. до начала эпохи переселения (фаза D, 370–470 гг.); в ряде работ эта периодизация принимается и для древностей с территории Литвы (см., например, Битнер-Врублевска, 2019. С. 173, 179). Обсуждение проблем абсолютной хронологии археологических культур Прибалтики не входит в задачи данной публикации, с связи с чем ниже, обсуждая датировки публикуемых находок, мы оперируем фазами хронологии относительной.

Среди наиболее ранних экземпляров подковообразных фибул, имеющих, как и находки из Бакшяя, относительно широкий граненый обод, – находка из погребения 81 могильника Нетта (Netta), относимого А. Битнер-Врублевской к развитой части фазы В2 центральноевропейской хронологии, т.е. к середине II в. или несколько раньше (Битнер-Врублевка, 2019. С. 173)2; наиболее поздний – балтийский комплекс (Эитулионис (Eitulionys), курган II), широко датирующийся фазами С1b-С2 (Там же. С. 173, 179). Е.Л. Гороховский относил фибулы из Бакшяя к фазе D бытования данного типа украшений, которую он датировал концом III–IV в. (Гороховський, 1982. С. 28–31). Однако для днепровских материалов некоторые датировки Е.Л. Гороховского позже были уточнены в сторону их удревнения: в Поднепровье украшения, подобные находкам из Бакшяя, относятся ко второй стадии развития стиля, которая датирована концом II–III в. (Обломский, Терпиловский, 2007. С. 120–123). М. Михельбертас отнес фибулы из Бакшяя к группе ВII подковообразных застежек, происходящих с территории Литвы, датировав их фазами С1b-C2 (Michelbertas, 2016. P. 64, 105). Однако в целом хронология типа базируется всего на двух литовских комплексах: один из них (Пакальняй (Pakalniai), кург. 7, погр. 2) относится к периоду В2/С1-С1a (Michelbertas, 2016. P. 77) или несколько позднее – до фазы С1b включительно (Битнер-Врублевска, 2019. С. 178), а второй (упоминавшийся выше Эитулионис, курган II) широко датируется большей частью позднеримского периода (Michelbertas, 2016. Р. 64, 105; об абсолютной дате комплекса см. выше). В Волго-Окском междуречье находки кольцевых фибул разновидностей 1 (с прямоугольным центральным гнездом) и 3 (крупные – 6 см и более, с ромбическим гнездом и круглыми выступами) И.Р. Ахмедов относит к III в. (Ахмедов, 2018. С. 154, 157).

Меженис (Mėžionys). Две крупные бронзовые лунницы (рис. 3, 1, 2; 4, 1, 2) происходят из комплекса погребения кургана № 1 могильника близ д. Меженис (рис. 1, 2) современного Вильнюсского уезда Литовской Республики, исследовавшегося в 1849 г. (ОАК за 1894 г., 1896. С. 34, 35. Рис. 25, 26; Покровский, 1897. С. 169, 170. Табл., XI, 18, 19; Спицын 1903. С. 162. Рис. 181, 6, 7; Макаренко, 1928. С. 92. Рис. 11, 12; Moora, 1934. S. 82. Abb. 16; Корзухина, 1978. С. 81, 82. Табл. 28, 1; Michelbertas, 2016. P. 74).

Рис. 3. Подковообразные фибулы, лунницы, подвески, фрагмент венчика (© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020. Фото С.В. Суетова): 1–3 – Меженис (Инв. № 976/2, 976/3, 976/1), 4, 5 – Бакшяй (Инв. № 982-9, 982-8), 6 – Киевская обл. (№ 771-5), 7 – Головятино (Инв. № 2125-3), 8 – Релинги (Инв. № 975-1), 9 – Киевская обл. (Инв. № 2037-1), 10 – Березняки (Инв. № 1403-272), 11, 12 – Глажево. Fig. 3. Penannular brooches, lunar-shaped items, pendants, a fragment of head-band

Оба предмета (Инв. № 976-2, 3) по классификации Г.Ф. Корзухиной относятся к первому типу больших лунниц (трехрогие (подвески)) круга выемчатых эмалей. Отличительной чертой типа являются три рога, заканчивающиеся широкими секировидными лопастями, соединенными друг с другом в одну линию по нижнему краю (Корзухина, 1978. С. 36). Литовские исследователи предлагают относить данные лунницы преимущественно к поздней части позднеримского времени, однако основания для подобной датировки неясны: данные о подобных находках, имеющих дату на основании археологического контекста, в публикациях не приводятся. В каталоге монографии М. Михельбертаса датировка лунниц из Межениса определяется периодами С3-D (Michelbertas, 2016. P. 74), а в немецкоязычном резюме того же издания – III–IV вв. (P. 103), что лишний раз подтверждает дискуссионность данной датировки. В монографии А. Блюене их хронологическая позиция определена периодом С3 (или 300–350/375 гг.), однако она основана на более ранних публикациях других авторов; уточнение хронологии отдельных типов украшений не входило в задачи данной работы (Bliujenė, 2013. P. 490. Pav. 340). Крупные трехрогие лунницы можно отнести к средней стадии развития стиля восточноевропейских выемчатых эмалей. По материалам Среднего Поднепровья она в настоящее время датируется концом II–III в. (Обломский, Терпиловский, 2007. С. 118–119).

Рис. 4. Лунницы и подвески: 1, 2, 3 – Меженис (Инв. № 976/3, 976/2, 976/1), 4 – Киевская область (Инв. № 2037-1), 5 – Глажево. Рисунок С.В. Воронятова. Fig. 4. Lunar-shaped items and pendants

При большом количестве вариантов оформления трехрогих лунниц точные аналогии образцам из Межениса неизвестны. Лунницы отличает сложный узор из сквозных прорезей и гнезд, заполненных у каждого из изделий эмалями двух цветов. Из семи гнезд с красной эмалью одной из лунниц (Инв. № 976-2) в центр трех круглых эмалевых полей помещены маленькие вставки в виде “глазков” белого цвета (рис. 3, 2; 4, 1); “глазок” из центрального поля утрачен. В оформлении второй лунницы (Инв. № 976-3), помимо красной эмали в четырех гнездах, еще в одном использована эмаль зеленого цвета (рис. 3, 1; 4, 2).

Среди предметов из кургана № 1 могильника Меженис в эрмитажном собрании присутствует ажурная крестообразная подвеска (Инв. № 976-1, рис. 3, 3; 4, 3), тип которой в начале XX в. было принято относить к кругу предметов с выемчатыми эмалями (Покровский, 1897. С. 171, 172. Табл., XI, 20; Спицын 1903. С. 162. Рис. 181, 4). Такие подвески встречаются только в южно-балтийской части ареала восточноевропейских варварских эмалей и датируются ступенью B2/С1, т.е. второй половиной II в. (Bliujenė, 2013. P. 490. Pav. 340).

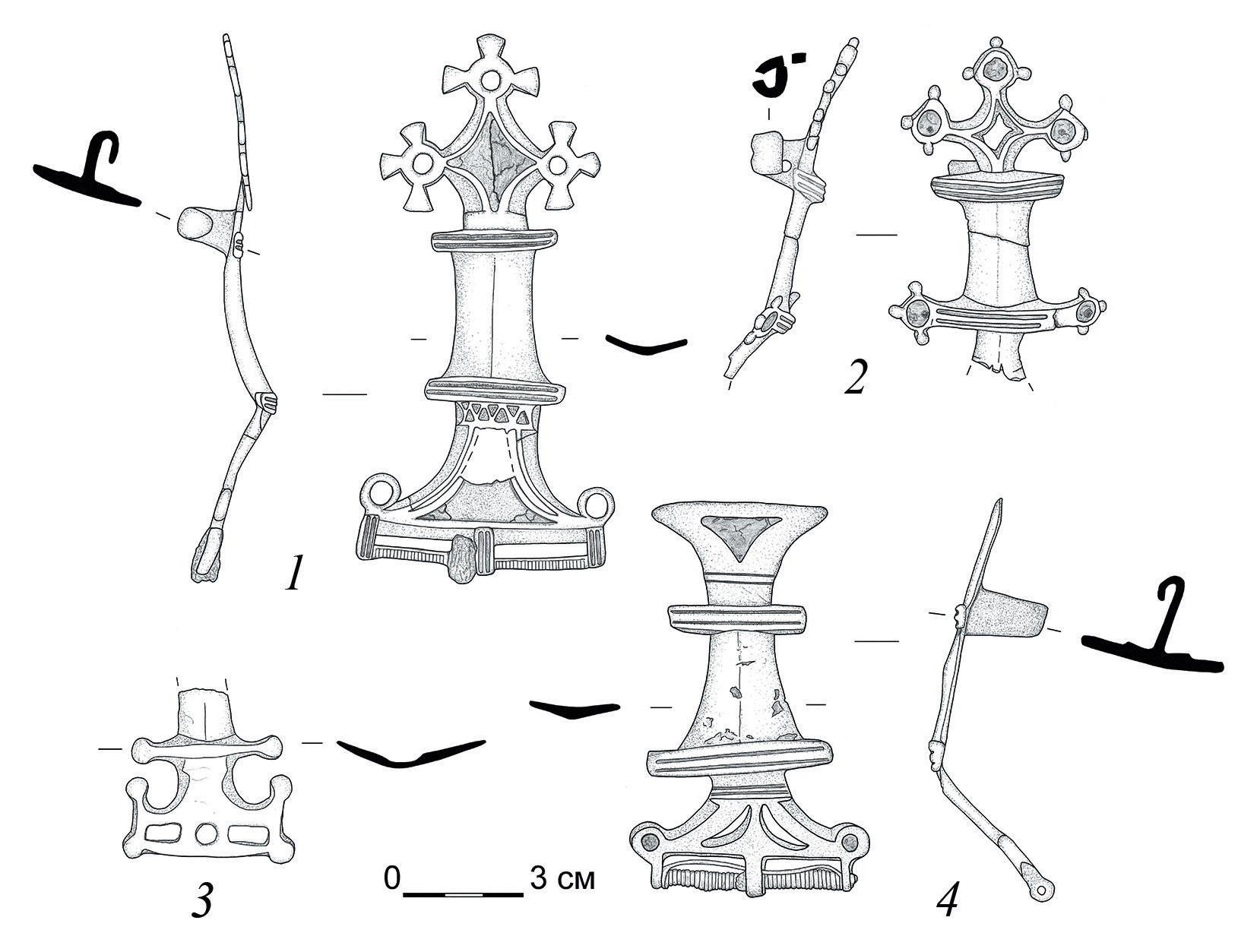

Релинги. Крупная бронзовая подковообразная фибула-сюльгама (рис. 2, 3; 3, 8) относится к материалам, полученным при раскопках средневекового могильника близ с. Релинги (рис. 1, 3) Сенненского района Витебской области Республики Беларусь в 1893 г. (ОАК за 1893 г., 1895. С. 15, 16. Рис. 10; Спицын 1903. С. 164, 166. Рис. 280; Корзухина, 1978. С. 81).

В классификации Г.Ф. Корзухиной фибула (Инв. № 975-1) отнесена к пятому подтипу пятого типа фибул круга выемчатых эмалей. Отличительными чертами подтипа являются фигурные отростки по внешней стороне обода. Как полагала Г.Ф. Корзухина, фибулы, украшенные множественными отростками “вычурной формы”, связаны своим происхождением с Литвой (Корзухина 1978. С. 30, 31). В классификации Е.Л. Гороховского фибула наиболее близка вариантам В и Г типа 1 (прямоугольнощитковые) балто-днепро-окской серии, время распространения которого исследователь датировал концом III–IV в. (Гороховський, 1982. С. 26, 28, 32). Фибула может быть отнесена к средней стадии развития стиля; по материалам Поднепровья она датируется концом II– III вв. (см выше); учитывая особенности оформления, фибула относится, скорее, к поздней части данного периода (Корзухина 1978. С. 30, 31; Гороховський, 1982. С. 31, 32).

Фибула обладает уникальными чертами в оформлении. Подковообразных застежек с таким большим количеством фигурных отростков на ободе и на эмалевых гнездах (рис. 3, 8) до настоящего времени неизвестно. Следы ремонта подсказывают, что у фибулы была долгая жизнь. Мастер, ремонтировавший предмет, тщательно продумал процесс ее восстановления. Место слома обода было обточено с расчетом гармоничного соединения двух частей фибулы с помощью заклепок, лицевой и тыльной металлических пластин. Метрические параметры соединения учитывали закрепление на нем кустарно сделанной из куска проволоки иглы. Для жесткости конструкции концы фибулы были связаны фрагментом узкой металлической ленты. В результате получилось довольно надежное и долговечное изделие. Фибула была найдена на средневековом могильнике; при этом ее основа, язычок и детали, использованные для ремонта, имеют разный химический состав и могут быть разновременными (подробнее см. Румянцева и др., в печати); она могла неоднократно(?) ремонтироваться – возможно, в разные хронологические периоды – и иметь долгую историю бытования. Крепление металлических пластин к гнезду для эмалей позволяет заключить, что ремонт был произведен, когда часть эмалевой вставки уже была утрачена. Однако даже в таком виде изделие, очевидно, не потеряло ценности для владельца или находчика.

Деталь оформления, не фигурирующая в предыдущих публикациях фибулы из Релингов, – нанесенная по ребру обода линия точек (рис. 2, 3), которая в настоящее время просматривается очень слабо.

Киевская область. В эрмитажном собрании хранятся два не публиковавшихся ранее предмета, географическое происхождение которых известно только на уровне области. Первый из них – это подковообразная фибула-сюльгама (рис. 2, 5; 3, 6) из собрания А.А. Бобринского, являющаяся случайной находкой из Киевской губернии (рис. 1, 4). Предмет передан в Эрмитаж из ГАИМК в 1931 г.

В классификации Г.Ф. Корзухиной фибула (Инв. № 771-5) может занять промежуточное место между первым и вторым подтипами пятого типа фибул. Со вторым подтипом рассматриваемый экземпляр сближает не самая маленькая из возможных толщина обода. Чертой, характерной для первого подтипа, является сегментовидное трехчастное утолщение в средней части обода и его овальное сечение (Корзухина, 1978. С. 29). По классификации Е.Л. Гороховского фибулу следует отнести к типу 1 (с бусиной на дужке) серии Гришинцы-Малышки-Межонис, которую он датирует второй половиной II в. (Гороховський, 1982. С. 25, 26). Сегодня этим временем в целом датируется ранняя стадия бытования изделий круга восточноевропейских выемчатых эмалей, к которой данная фибула относится (Обломский, Терпиловский, 2007. С. 123).

Яркой особенностью фибулы является редкий орнамент на концевых дисках в виде трехлучевой вихреобразной свастики, заполненной красной эмалью (рис. 3, 6). Свастика заключена в гравированный ободок. На ободе фибулы присутствует след от слома. Сложно определить, был ли ремонт осуществлен в древности или это современное (начало XX в.) восстановление предмета.

Вторым не публиковавшимся ранее предметом, происходящим из Киевской области Украины (рис. 1, 5), является маленькая лунница (рис. 3, 9; 4, 4), поступившая в Государственный Эрмитаж из Ленинградского историко-литературного института (ЛИЛИ) в 1932 г. Украшение (Инв. № 2037-1) имеет три гнезда с красной эмалью и по три секировидных лопасти на каждом концевом щитке. Корпус лунницы занимает очень маленькое пространство, фактически представляя собой место соединения двух ее концов и ушка для подвешивания. Обычно у предметов данной категории он имеет либо дугообразную, либо треугольную форму; в данном случае форму корпуса практически невозможно охарактеризовать.

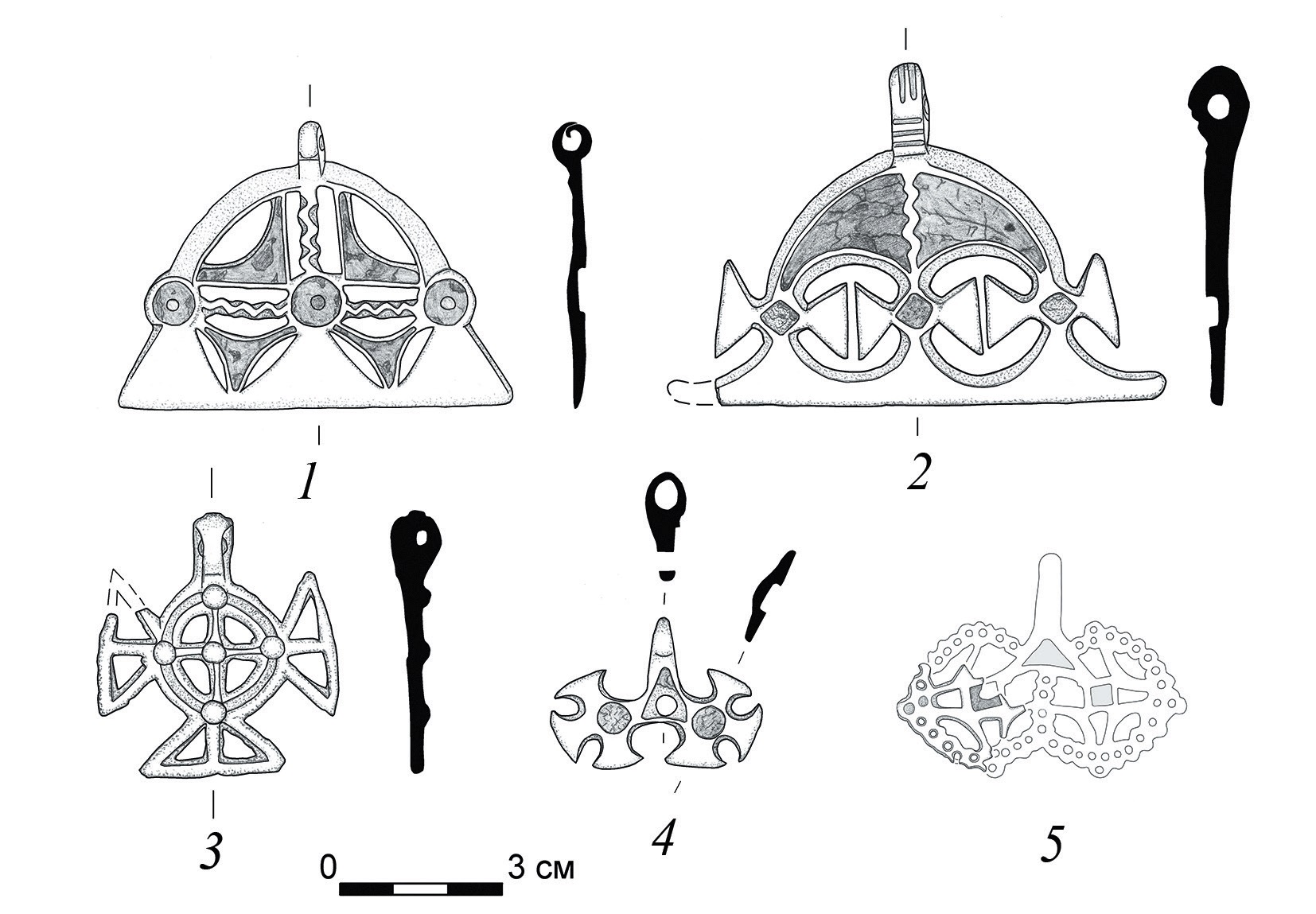

Рис. 5. Треугольные и перекладчатые фибулы (© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020. Фото С.В. Суетова).: 1 – Головятино (Инв. № 2125-2), 2 – Дуна (Инв. № 120-101), 3 – Правобережное Цимлянское городище (Инв. № 2837-41), 4 – Камунта (Инв. № Кз-1881), 5, 6 – Херсонес (Инв. № Х-7а, Х-7б). Fig. 5. Triangular and cross-bared brooches

В классификации Г.Ф. Корзухиной наш экземпляр относится к первому типу подвесок – маленькие лунницы (Корзухина, 1978. С. 47). Согласно дробной классификации И.К. Фролова, она ближе всего к варианту Д типа II (этап бытования В), который встречается и в Южной Прибалтике, и в Днепровском регионе (Фролов, 1980. С. 122. Рис. 2, 1–4; Кухарская, Терпиловский, 1981. С. 75, 76. Рис. 5, 4). Датировку лунницы, вероятно, следует определять периодом, соответствующим развитой стадии эволюции стиля восточноевропейских выемчатых эмалей (конец II–III в.) по А.М. Обломскому и Р.В. Терпиловскому (2007. С. 119 –123).

Рис. 6. Перекладчатые фибулы: 1 – Камунта (Инв. № Кз-1881), 2 – Головятино (Инв. № 2125-2), 3 – Правобережное Цимлянское городище (Инв. № 2837-41), 4 – Дуна (Инв. № 120-101). Рисунок С.В. Воронятова. Fig. 6. Cross-bared brooches

Лунницу отличают нарочито загнутые концы секировидных лопастей (рис. 4, 4), что встречается нечасто. В треугольном гнезде на корпусе присутствует сквозное отверстие. Можно предположить, что оно служило для закрепления в гнезде вставки – эмалевой или из другого материала, – сделанной, возможно, после того, как “родное” эмалевое поле было частично утрачено (подробнее см. Румянцева и др., в печати).

Головятино. Перекладчатая и подковообразная бронзовые фибулы (рис. 2, 4; 3, 7; 5, 1; 6, 2), найденные в с. Головятино (рис. 1, 6) Черкасского района одноименной области, были приобретены А.А. Бобринским в 1914 г. (ОАК за 1913–1915 гг., 1918. С. 170; Бобринский, 1916. С. 4. Рис. 14, 15; Корзухина, 1978. С. 69. Табл. 5, 4, 7, 7). В своде Г.Ф. Корзухиной указано, что современное местонахождение вещей неизвестно (Корзухина, 1978. С. 69).

Подковообразная фибула-сюльгама (Инв. № 2125-3) в классификации Г.Ф. Корзухиной отнесена к первому подтипу пятого типа фибул круга выемчатых эмалей. Отличительными чертами подтипа являются тонкий, круглый в сечении обод и крестообразный или центрический орнамент на дисках (Корзухина, 1978. С. 29). В классификации Е.Л. Гороховского фибула отнесена к типу 1 (с круглым центральным щитком) Днепро-Немано-Мазурской серии, датирующейся конец II – перв. пол. III вв. (Гороховський, 1982. С. 25–30. Рис. 6, 8). Малый размер эмалевых полей позволяет отнести данную фибулу к первой стадии развития стиля (Обломский, Терпиловский, 2007. С. 120), указывая, очевидно, на раннюю часть обозначенного Е.Л. Гороховским периода.

Уточняя информацию из более ранних публикаций, можно добавить, что красной эмалью были заполнены не только ромбические центры крестообразного орнамента, но и концентрические глазки. На каждом из трех дисков крестообразные фигуры обрамлены кругами из мелких точек (рис. 2, 4), в настоящее время просматривающимися очень слабо.

Фрагмент перекладчатой фибулы с красной эмалью в гнездах (рис. 5, 1; 6, 2) из Головятино (Инв. № 2125-2) в классификации Г.Ф. Корзухиной отнесен ко второму подтипу второго типа фибул круга выемчатых эмалей. Отличительной чертой подтипа является крестчатый конец (Корзухина, 1978. С. 23. Табл. 5, 4). В классификации Е.Л. Гороховского фибула отнесена к первому типу (профилированные) третьей серии, образцы которого встречены в Среднем Поднепровье, Подесенье, Поочье, Подонье и на Северном Кавказе. В рамках этого типа фибула относится к варианту с отростками в виде шишечек на крестчатом конце (Гороховский, 1982. С. 131). Хронология типа определена в рамках первой пол. IV в. (Гороховский, 1982. С. 139). А.М. Обломский и Р.В. Терпиловский определили место головятинской фибулы в развитой стадии стиля восточноевропейских выемчатых эмалей (конец II–III в.) (Обломский, Терпиловский, 2007. С. 116. Рис. 136, 10).

На загнутом в петлю иглоприемнике имеются два сквозных отверстия. Возможно, это свидетельствует о том, что фибула использовалась в паре с аналогичной, и они соединялись цепью, крепившейся к иглоприемникам. Кроме утраты части изделия, на корпусе присутствует след поперечного слома. Определить время ремонта затруднительно.

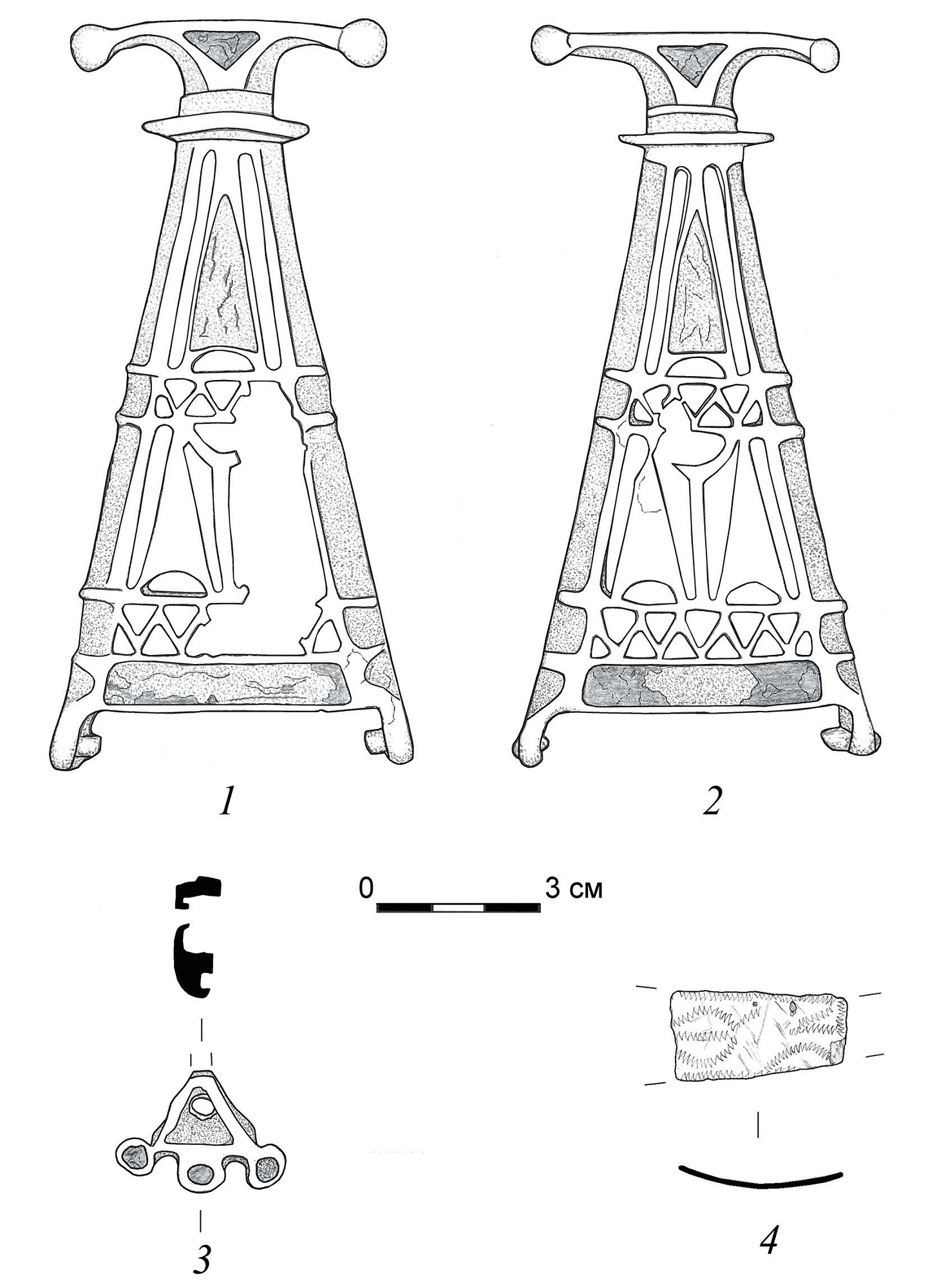

Глажево. Фрагмент ажурной лунницы (рис. 3, 11; 4, 5) и обломок пластинчатого венчика (рис. 3, 12; 7, 4) были найдены в 2015 и 2016 гг. Славяно-Сарматской экспедицией Государственного Эрмитажа в пахотном слое селища Глажево (рис. 1, 7) Навлинского района Брянской области (Воронятов, 2017. С. 301. Илл. 3; Воронятов, Рябчевский, 2019. С. 267, 268. Илл. 4).

Реконструируемая по фрагменту ажурная лунница (рис. 3, 11; 4, 5), скорее всего, имела три гнезда для эмалевых вставок. В единственном сохранившемся гнезде присутствуют остатки эмали оранжевого цвета. Основа изделия покрыта тонким слоем белого металла. По классификации Г.Ф. Корзухиной лунница относится к первому типу подвесок (маленькие лунницы) (Корзухина, 1978. С. 47). Согласно дробной классификации И.К. Фролова лунница ближе всего к варианту В типа V (этап бытования Г), который встречается в Среднем Поднепровье (Фролов, 1980. С. 123. Рис. 3, 12, 13). Согласно последним разработкам, лунница находит место в средней стадии эволюции стиля восточноевропейских выемчатых эмалей (конец II–III в.) по А.М. Обломскому и Р.В. Терпиловскому (2007. С. 119, 123), и вероятно, датируется ее поздней частью.

На лицевой стороне фрагмента пластинчатого венчика (гривны?) присутствует тремоло-орнамент (рис. 3, 12; 7, 4). Это обстоятельство позволяет говорить, что мы имеем дело с обломком пластинчатого украшения, аналогии которому хорошо известны по кладовым комплексам с городища Мощины Калужской области (Булычов, 1899. С. 18. Табл., VII, 5) и из Усуха Брянской области (Брянский клад…, 2018. Табл. I, II). В последние годы вопросам происхождения, распространения и типологии пластинчатых венчиков посвящено несколько обстоятельных работ (Левада, 2010. С. 562, 568. Рис. 10, 12; Martens, 2011. P. 193. Fig. 4, 5; Родинкова, 2018. С. 67–81).

Дуна. Перекладчатая фибула (рис. 5, 2, 6, 4) была найдена Ю.Г. Гендуне в 1899 г. при раскопках городища Дуна (рис. 1, 8) близ г. Чекалин в Суворовском районе Тульской области (Гендуне, 1903. С. 17. Табл. III, 9; Спицын, 1903. С. 186. Рис. 288; Корзухина, 1978. С. 75. Табл. 15, 3).

Фибула с красной эмалью в трех гнездах (Инв. № 120-101) в классификации Г.Ф. Корзухиной отнесена к первому подтипу второго типа фибул круга выемчатых эмалей. Отличительной чертой подтипа является треугольный конец (Корзухина, 1978. С. 22, 23. Табл. 15, 3). В классификации Е.Л. Гороховского фибула соответствует второму типу (с угловатым профилем) второй серии, образцы которого встречены в Среднем Поднепровье, Подесенье и Поочье. Хронология бытования типа определена в рамках перв. пол. – сер. IV в., не исключая появления уже в III в. (Гороховский, 1982. С. 130, 139). А.М. Обломский и Р.В. Терпиловский, уточняя хронологию, определили место дунской фибулы в развитой стадии стиля восточноевропейских выемчатых эмалей (конец II–III в.) (Обломский, Терпиловский, 2007. С. 116. Рис. 136, 12).

Березняки. Фрагмент изделия со следами красной эмали в круглых гнездах (рис. 3, 10; 7, 3) происходит из материалов раскопок П.Н. Третьяковым поселения у д. Березняки (рис. 1, 9) Рыбинского района Ярославской области в 1903 г. (Третьяков 1941. С. 80, 136. Рис. 37, 4; Корзухина, 1978. С. 76. Табл. 14, 8а, б).

П.Н. Третьяков и Г.Ф. Корзухина определяли предмет (Инв. № 1403-272) как часть фибулы (Третьяков 1941. С. 80; Корзухина 1978. С. 76). Но поскольку фибулы с подобными частями до сих пор неизвестны, подтвердить это определение сложно. Можно лишь отметить, что предмет сделан очень грубо.

Рис. 7. Треугольные фибулы, фрагменты изделия и венчика: 1, 2 – Херсонес (Инв. № Х-7а, Х-7б), 3 – Березняки (Инв. № 1403-272), 4 – Глажево. Рисунок С.В. Воронятова. Fig. 7. Triangular brooches, fragments of the object and head-band

Камунта. Перекладчатая фибула (Рис. 5, 4; 6, 1) из коллекции К.И. Ольшевского является случайной дореволюционной находкой из с. Камунта (рис. 1, 10) в Северной Осетии (Уварова, 1900. С. 320. Табл. CXXVI, 21; Корзухина 1978. С. 77. Табл. 23, 8).

Фибула из Камунты (Инв. № Кз-1881) в классификации Г.Ф. Корзухиной отнесена ко второму подтипу второго типа фибул круга выемчатых эмалей. Отличительной чертой подтипа является крестчатый конец (Корзухина, 1978. С. 23. Таб. 23, 8). В классификации Е.Л. Гороховского фибула соответствует первому типу (профилированные) третьей серии, образцы которого встречены в Среднем Поднепровье, Подесенье, Поочье, Подонье и на Северном Кавказе. В рамках этого типа фибула относится к варианту с секировидными отростками на крестчатом конце (Гороховский, 1982. С. 131). Хронология бытования типа определена в рамках середины – втор. пол. IV в. (Гороховский, 1982. С. 140–142). А.М. Обломский и Р.В. Терпиловский, уточняя хронологию, определили место данной фибулы в развитой стадии стиля восточноевропейских выемчатых эмалей (кон. II–III в.) (Обломский, Терпиловский, 2007. С. 116. Рис. 136, 11).

Из деталей фибулы необходимо отметить следующие. Под нижней перекладиной присутствует поясок с углубленными треугольниками (рис. 5, 4; 6, 1). Эмалевое поле в ромбическом гнезде разделено по вертикали на два цвета – красный и зеленый. Два круглых выступа имеют сквозные отверстия, которые в некоторых более ранних публикациях изображены как гнезда, заполненные эмалью. Фрагмент фибулы в районе треугольного гнезда, утрачен (рис. 5, 4).

Цимлянское правобережное городище. Фрагмент перекладчатой фибулы (рис. 5, 3; 6, 3) был найден Саркельской экспедицией в 1959 г. на городище (рис. 1, 11) в Ростовской области (Артамонов, 1962. С. 322; Корзухина, 1978. С. 77. Табл. 22, 7).

Реконструируемая по фрагменту фибула (Инв. № 2837-41) по классификации Е.Л. Гороховского относится ко второму типу (уплощенные) третьей серии, встреченному в Среднем Поднепровье, Подесенье, Днепровском Левобережье и Подонье (Гороховский, 1982. С. 131). Дата типа определена сер. – втор. пол. IV в. (Гороховский, 1982. С. 140). Такие признаки, как отсутствие эмали и уплощенность, позволили А.М. Обломскому и Р.В. Терпиловскому отнести рассматриваемую фибулу к заключительному этапу развития стиля восточноевропейских выемчатых эмалей (втор. пол. III–IV в.) (Обломский, Терпиловский, 2007. С. 116. Рис. 136, 22).

Херсонес. Пара треугольных бронзовых фибул (рис. 5, 5, 6; 7, 1, 2) происходит из дореволюционных раскопок К.К. Костюшко-Валюжиничем некрополя Херсонеса (рис. 1, 12) на Крымском полуострове (ОАК за 1891 г., 1893. С. 139. Рис. 153; Спицын, 1903. С. 152. Рис. 147; Макаренко, 1928. С. 84. Рис. 1; Корзухина, 1978. С. 77. Табл. 23, 1, 2; Щукин, 1988. С. 136, 137; Залесская, 2006. С. 111). Фибулы происходят из заполнения коллективной гробницы № 3, которая была ограблена. Судя по многочисленным находкам из заполнения гробницы, она использовалась вплоть до начала V в. (Обломский, 2017. С. 62).

Обнаруженные в разрушенном погребении ажурные фибулы (Инв. № Х-7а, Х-7б) по классификации Г.Ф. Корзухиной относятся к первому подтипу третьего типа фибул круга выемчатых эмалей (Корзухина, 1978. С. 24. Табл. 23, 1, 2). Отличительной чертой типа является треугольный конец. А.М. Обломский и Р.В. Терпиловский определяют место данного типа в развитой стадии стиля восточноевропейских выемчатых эмалей (кон. II–III в.) (Обломский, Терпиловский, 2007. С. 117. Рис. 137, 12).

К предыдущим публикациям фибул следует сделать уточнение, касающееся цвета эмали. В ряде изданий указано, что в гнездах фибул присутствует красная и зеленая эмаль. Также уточняется, что ныне следов зеленой эмали не видно. Однако визуальный осмотр (рис. 5, 5, 6) подтверждает наличие во всех гнездах только красной эмали или ее следов.

В завершение археологического анализа эрмитажной коллекции изделий круга восточноевропейских выемчатых эмалей нужно отметить сложность датирования предметов из нее. Ни один из них не имеет узкой датировки на основании археологического контекста находки, что характеризует наибольшую часть известных нам украшений, выполненных в данном стиле. Если говорить о датировании по аналогиям, то здесь наибольшей проблемой является несоответствие дат для вещей одних и тех же типов из Поднепровья и Прибалтики. Наиболее вероятным объяснением этому факту представляется скорее недостаток данных, на которых базируются актуальные разработки, и необходимость в синхронизации региональных хронологических шкал, чем реальные расхождения в бытовании украшений одних и тех же типов в Поднепровье и Прибалтике. Однако это предположение может рассматриваться лишь как гипотетическое, а разработка хронологии предметов с эмалями не входит в задачи данной работы. В качестве основы для химико-технологического анализа изделий из коллекции Эрмитажа мы применяем существующую схему деления украшений круга “варварских” эмалей на три этапа развития стиля. К первому, наиболее раннему этапу относятся подковообразные фибулы из Головятино и из Киевской области, имеющие относительно тонкие дужки и эмалевые поля малых размеров. Согласно хронологии А.М. Обломского и Р.В. Терпиловского, разработанной на материалах лесостепного Поднепровья, данный этап датируется второй половиной (возможно, серединой) II – началом III в. (2007. С. 120–124; Обломский, 2018. С. 239). К наиболее поздней, третьей стадии, которая по днепровским материалам датируется сер. III–IV в., принадлежит перекладчатая фибула с Цимлянского городища, не имеющая эмалевых полей. Остальные украшения можно отнести к средней стадии развития стиля, при этом особенности декоративного оформления в двух случаях позволяют соотнести изучаемые предметы – подковообразную фибулу из Релингов и ажурную лунницу из Глажево – с ее поздней частью. По материалам лесостепного Поднепровья, эта стадия датируется концом II–III в. (возможно, исключая конец столетия) (Обломский, Терпиловский, 2007. С. 120–124; Обломский, 2018. С. 239), однако на сегодня было бы, вероятно, преждевременно механически переносить эту дату на прибалтийские материалы. Подвеска из Межениса и обломок пластинчатого венчика, вероятно, не могут быть однозначно отнесены ни к одной из стадий.

Библиография

- 1. Артамонов М.И. История хазар / Под ред. и с примеч. Л.Н. Гумилева. Л.: Изд-во ГЭ, 1962. 523 с.

- 2. Ахмедов И.Р. Находки круга восточноевропейских эмалей на Волге и Оке // Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н.э.) / Отв. ред. А.М. Обломский. М.; Вологда: ИА РАН: Древности Севера, 2018 (Раннеславянский мир; вып. 18). С. 146–158.

- 3. Битнер-Врублевска А. Хронология восточноевропейских изделий с выемчатыми эмалями в Прибалтике и на территории вельбаркской и пшеворской культур // КСИА. 2019. Вып. 254. С. 171–190.

- 4. Бобринский А.А. Отчет о раскопках в Киевской губернии в 1913 году // Известия Археологической комиссии. Вып. 60. СПб., 1916. С. 1–6.

- 5. Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н.э.) / Отв. ред. А.М. Обломский. М.; Вологда: ИА РАН; Древности Севера, 2018. (Раннеславянский мир. Вып. 18). 560 с.

- 6. Булычов Н.И. Журнал раскопок по части водораздела верхних притоков Волги и Днепра. М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1899. 85 с.

- 7. Воронятов С.В. Разведочные работы Славяно-Сарматской экспедиции на селище Глажево Брянской области в 2015 году // АСГЭ. Вып. 41. СПб.: ГЭ, 2017. С. 300–303.

- 8. Воронятов С.В., Рябчевский Н.Г. Работы Славяно-Сарматской экспедиции на селище Глажево Брянской области в 2016 году // АСГЭ. Вып. 42. СПб.: ГЭ, 2019. С. 267–271.

- 9. Гендуне Ю.Г. Городище Дуна. СПб.: Тип. А.П. Лопухина, 1903. 22 с.

- 10. Гороховский Е.Л. О группе фибул с выемчатой эмалью из Среднего Поднепровья // Новые памятники древней и средневековой художественной культуры. Киев: Наукова думка, 1982. С. 115–151.

- 11. Гороховський Е.Л. Пiдковоподiбнi фiбули Середнього Поднiпров’я з виïмчастою емаллю // Археологiя. № 38. 1982. С. 16–36.

- 12. Залесская В.Н. Памятники византийского прикладного искусства IV–VII веков: каталог коллекции. СПб.: Изд-во ГЭ, 2006. 272 с.

- 13. Корзухина Г.Ф. Предметы убора с выемчатыми эмалями V – первой половины VI в. н.э. в Среднем Поднепровье. Л.: Наука, 1978 (САИ; вып. Е1-43). 122 с.

- 14. Кухарская Е.М., Терпиловский Р.В. Некоторые типы лунниц III – V вв. в Среднем Поднепровье // Древности Среднего Поднепровья. Киев: Наукова думка, 1981. С. 69–79.

- 15. Левада М.Е. Сухоносивка // Terra Barbarica. Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina. T. II. Łódź; Warszawa: Drukania Janusz Bieszczad, 2010. С. 557–594.

- 16. Макаренко М. Борзенськi емалi й старi емали Украïни взагалi // Чернигiв i Пiвнiчне Лiвобережжя. Киïв, 1928. С. 81–100.

- 17. Обломский А.М. Украшения с выемчатыми эмалями восточноевропейского стиля в степях Причерноморья и в Крыму // РА. 2017. № 1. С. 55–69.

- 18. Обломский А.М. Проблемы изучения кладов с эмалями в Поднепровье и Подонье // Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н.э.) / Отв. ред. А.М. Обломский. М.; Вологда, 2018. (Раннеславянский мир. Вып. 18). С. 237–253.

- 19. Обломский А.М., Терпиловский Р.В. Предметы убора с выемчатыми эмалями на территории лесостепной зоны Восточной Европы (дополнение сводов Г.Ф. Корзухиной, И.К. Фролова и Е.Л. Гороховского) // Памятники киевской культуры в лесостепной зоне России (III – начало V в. н.э.) / Отв. ред. А.М. Обломский. М.: ИА РАН, 2007 (Раннеславянский мир; вып. 10). С. 113–141.

- 20. Отчет Археологической комиссии за 1882–1888 годы. СПб., 1891. 334 с.

- 21. Отчет Археологической комиссии за 1891 год. СПб., 1893. 187 с.

- 22. Отчет Археологической комиссии за 1893 год. СПб., 1895. 121 с.

- 23. Отчет Археологической комиссии за 1894 год. СПб., 1896. 173 с.

- 24. Отчет Археологической комиссии за 1913–1915 годы. СПб., 1918. 295 с.

- 25. Покровский Ф.В. К исследованию курганов и городищ на восточной окраине современной Литвы (1893–1894 гг.) // Труды IX археологического съезда в Вильне. Т. II. М., 1897. С. 138–196.

- 26. Родинкова В.Е. Пластинчатые венчики или “диадемы” круга восточноевропейских выемчатых эмалей // Брянский клад украшений с выемчатой эмалью восточноевропейского стиля (III в. н.э.) / Отв. ред. А.М. Обломский. М.; Вологда: ИА РАН: Древности Севера, 2018 (Раннеславянский мир; вып. 18). С. 66–81.

- 27. Румянцева О.С., Сапрыкина И.А., Воронятов С.В., Трифонов А.А., Ханин Д.А. Химико-технологический анализ предметов убора с выемчатыми эмалями из собрания Государственного Эрмитажа // РА. (В печати).

- 28. Спицын А.А. Находки древних вещей в Сувалкской губернии // ЗРАО. 1898. Т. X, вып. 1–2. С. 358–360.

- 29. Спицын А.А. Предметы с выемчатой эмалью // ЗОРСА. 1903. Т. V, вып. 1. С. 149–192.

- 30. Третьяков П.Н. К истории племен Верхнего Поволжья в I тысячелетии н.э. М.: Наука, 1941 (МИА; № 5). 150 с.

- 31. Уварова П.К. Могильники Северного Кавказа. М., 1900 (МАК; № 8). 381 с.

- 32. Фролов И.К. Лунницы с выемчатой эмалью // Из древнейшей истории балтских народов (по данным археологии и антропологии). Рига: Зинатне, 1980. С. 111–124.

- 33. Щукин М.Б. Ажурные эмалевые фибулы из некрополя Херсонеса и некоторые вопросы балто-черноморских связей // Проблемы исследования античного и средневекового Херсонеса. 1888–1988 гг. Севастополь, 1988. С. 136–137.

- 34. Bitner-Wróblewska A., Stawiarska T. Badania technologiczne wschodnioeuropejskich zabytków zdobionych emalią // Bałtowie i ich sąsiedzi / Eds.: A. Bitner-Wróblewska, G. Iwanowska. Warszawa: PMA, 2009. S. 303−352.

- 35. Bliujenė A. Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai. Klaipėda: Klaipedos universitetas, 2013. 750 p.

- 36. Godłowski K. The chronology of the Late Roman and Early Migration Periods in Central Europe. Zestyty Naukowe Uniwersitetu Jagiellońskiego. Krakow: Nakładem Uniwersytetu Jagiellonśkiego, 1970 (Prace Archeologiczne; 11). 217 p.

- 37. Martens J. Diadems? In search for the date, use and origin of the riveted neck-rings from Scandinavia // Inter ambro Maria: Contacts between Scandinavia and the Crimea in the Roman Period. Kristiansand; Simferopol: DOLYA Publishing House, 2011. P. 187–197.

- 38. Michelbertas M. Radiniai iš Bakšiu (Alytaus rajonas) laidojimo paminklo // Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Petersburge. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. P. 67–86.

- 39. Michelbertas M. Romėniškojo laikotarpio emaliuoti dirbiniai Lietuvoje. Vilniaus: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. 110 p.

- 40. Moora H. Zur Frage nach der Herkunft des ostbaltischen emailverzierten Schmucks // SMYA. 1934. T. 40. S. 75–90.

- 41. Moora H. Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. chr. Teil II. Tartu, 1938. 749 s.

- 42. Nowakowski W. Das Samland in der römischen Kaiserzeit und seine Verbindungen mit dem römischen Reich und der barbarischen Welt. Marburg; Warszawa: Vorgeschichtlichen Seminars der Philipps-Universität, 1996 (Veröffentlichung des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg. Sonderband 10). 170 S.

- 43. Nowakowski W. Die Funde der römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit aus Masuren. Berlin, 1998 (Bestandkataloge des Museums für Vor- und Frühgeschichte; Bd. 6). 186 S.