- PII

- S086960630010942-5-1

- DOI

- 10.31857/S086960630010942-5

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 63-78

- Abstract

The article discusses materials of the cremated burial near the village of Drokino in Krasnoyarsk vicinity (the left bank of the Yenisei River) dated by the 10th–11th centuries. The finds of the site include non-ferrous metal belt ornaments decorated in the style typical of the Altai-Sayan. The authors propose a typology of the ornamentation. The study identified a type with the “flaming pearl” motif (28 cases) – cintamani (Sanskr.), a famous Buddhist symbol popular in the region during the expansion of the Kyrgyz Khaganate (the second half of the 9th– the early 10th century). Based on the discussed cases of the motif iconography in medieval materials from East Turkestan and Altai-Sayan, it is shown that the samples from the Drokino 1 complex are new versions of the motif in the ornamentation of the horsemen’s belt equipment of Altai-Sayan and neighboring territories. Perhaps a kyshtym (vassal) warrior buried with such an accompanying inventory participated in the campaigns of the Kyrgyz and brought an “individual” specifically selected belt set to his homeland.

- Keywords

- Middle Yenisei, Altai-Sayan, the Middle Ages, belt ornamentation, non-ferrous metal, decoration, “flaming pearl” (cintamani)

- Date of publication

- 29.09.2020

- Year of publication

- 2020

- Number of purchasers

- 14

- Views

- 797

Раннесредневековая ременная амуниция всадников, изготовленная из цветных металлов, стала не только символом тюркских кочевников и полукочевников, принесших эту моду в степную Евразию, но и элементом культуры оседлых народов, соприкасавшихся с кочевниками. В последней трети I тыс. популярен характерный декор подобных украшений, так называемый стиль степного орнаментализма. В Центральной Азии1, особенно в северных и восточных регионах, в конце I и на рубеже I–II тыс. данный стиль представлен развитыми и разнообразными формами. Наибольшее количество ременной амуниции с подобным декором зафиксировано на территории Саяно-Алтая. Это связано с периодом (вторая половина IX – начало X в.) экспансии енисейских кыргызов (Кыргызский каганат) и их военными походами на восток, запад и юг Центральной Азии на значительные расстояния. Кроме того, были налажены дружественные связи с отдаленными государствами (подробнее со ссылками на литературу см. Король, 2015).

Истоки декоративного мотива «пламенеющая жемчужина». Именно в данный период в структуре декора саяно-алтайских находок появился ряд мотивов, связанных с буддийскими по происхождению искусством и мифологией. Среди них – «пламенеющая жемчужина» (о термине см. Король, 2008. С. 169, 170. Сноска), чинтамани (санскр. cintamani), один из наиболее популярных мотивов. Кратко скажем о его первоначальной символике. В буддийской и индуистской мифологии это драгоценность (жемчужина, кристалл или драгоценный камень), способная исполнять желания. Это также атрибут (наряду и в сочетании с цветком лотоса2) бодхисатвы Авалокитешвары, одного из главных бодхисатв в буддийской мифологии, олицетворения сострадания, играющего роль универсального спасителя, представляющего собой активный аспект одного из главных будд – Амитабхи/Амитаюс, санскр. «неизмеримый свет», «неизмеримая жизнь» (Мифы…, 1994. Т. 1. С. 23, 69, 181). Чинтамани – символ освобождения от нечистоты, сияющий и растущий источник Чистоты, знак триединства Будды, широко распространенный в танском (608–907 гг.) искусстве Китая. Кроме того, жемчужина/драгоценность – символ богатства и благополучия. Обладание человека неисчерпаемой, неиссякаемой сияющей жемчужиной гарантирует исполнение любого желания, изображение ее служит амулетом от огня (Williams, 1960. P. 436).

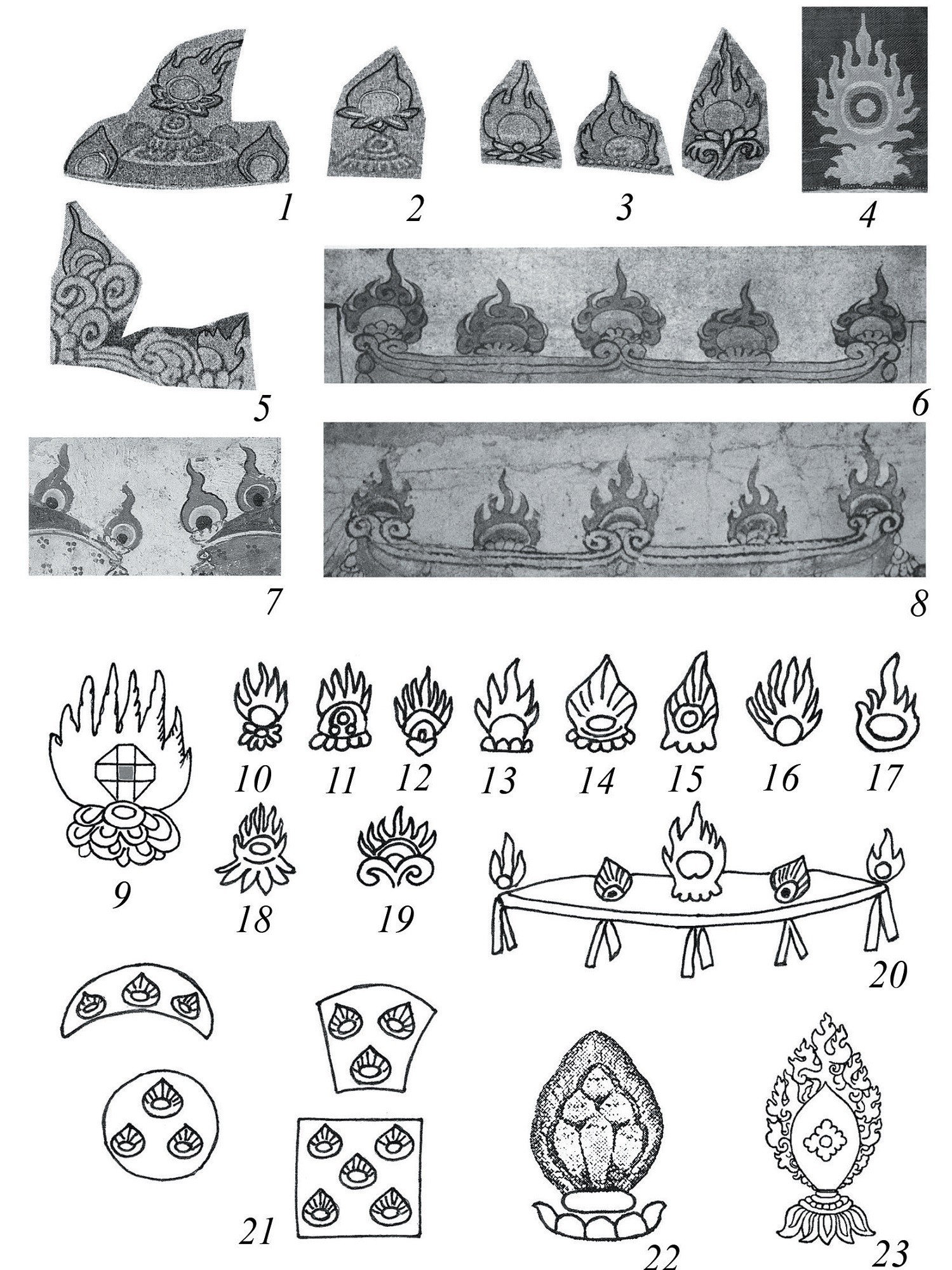

Рис. 1. Иконография мотива чинтамани в средневековых материалах Восточного Туркестана и этнографические аналогии из Тибета. 1–3, 5–21 –росписи (по: Grünwedel, 1912; Stein, 1921a, b; Dunhuang…, 1953; Le Coq, 1974; Chūgoku…, 1982; Central Asian Art…, 1991); 4 – фрагмент вышивки парчи из погребения эпохи Сун (X–XIII вв.), округ Хотан (по: Heavenly Horse…, 2008); 22, 23 – по: Цыбиков, 1919. 9–21 – рисунки-схемы. Без масштаба. Fig. 1. Iconography of the cintamani motif in the medieval materials of East Turkestan (1–21) and ethnographic analogies from Tibet (22, 23). No scale

Для знакомства с иконографией мотива интерес представляют материалы средневековых буддийских храмов Восточного Туркестана3. Особенно хорошо изучен пещерно-храмовый комплекс Дуньхуана, ставший к VIII в. центром буддизма в танском Китае. В его изобразительных материалах (настенная роспись, роспись по шелку, бумаге и др.), в том числе VIII–X вв., представлен и мотив чинтамани. Иконография его разнообразна – от условно «первичного» (восьмигранный драгоценный камень, объятый пламенем, размещен на лотосовидном основании – рис. 1, 9) до схематичных (с разной степенью стилизации) вариантов в первую очередь основания, на котором размещается жемчужина, а также пламени над ней или вокруг нее. Отметим наше наблюдение – нередко отличающиеся иконографией чинтамани присутствуют одновременно на одном и том же панно в сложных композициях храмовых росписей (рис. 1, 6, 8, 20). Несмотря на обилие вариантов, замысел изображения мотива един: это фигура – круг или размещенный горизонтально овал на лотосе-основании (стилизованном), объятый пламенем с трех сторон или целиком.

Даже по небольшому числу представленных на рис. 1 образцов иконографии очевидно ее разнообразие. Учитывая, что вариативность могла иметь и хронологические отличия, можно предположить, что в конце I тыс. какие-то из них могли служить источником вдохновения для ремесленников-художников, создававших в неизвестных нам мастерских мелкие декорированные изделия из цветного металла, попавшие к кочевникам северного региона Центральной Азии – Саяно-Алтая. Возможно, смысловая наполненность именно этого мотива, проявленная в понятных изображениях огня-пламени/света, которым охвачен некий магический камень4, размещенный на растительном «основании»5, нашла отклик в восприятии средневековых кочевников Саяно-Алтая. Именно поэтому мотив стал одним из самых популярных в декоре ременной амуниции всадников не только Саяно-Алтая, он проник и на более северные территории. Одному из таких памятников лесостепной зоны и посвящена данная статья. Прежде чем перейти непосредственно к материалам этого объекта и характеристике новых вариантов иконографии мотива «пламенеющая жемчужина», следует кратко рассмотреть систематизацию мотива.

5. О важности растительного кода в мировоззрении тюркских народов хорошо известно – подробней со ссылками на литературу см. Король, 2008. С. 150–157.

Иконография мотива в искусстве Саяно-Алтая. В целом иконография близка замыслу образа-символа в буддийском искусстве. При этом можно отметить стремление к стилизации в соответствии с общими тенденциями декора, а также возможностями материала (цветной металл) и технологии (литье). При этом мастер учитывал форму предмета и размер его поверхности, сочетая «пламенеющую жемчужину» с другими мотивами: буддийским символом «цветок смоквы», растительными элементами, в том числе «побегами», украшающими бордюр предмета, и пр. (подробнее об оригинальном сочетании см. Король, 2019).

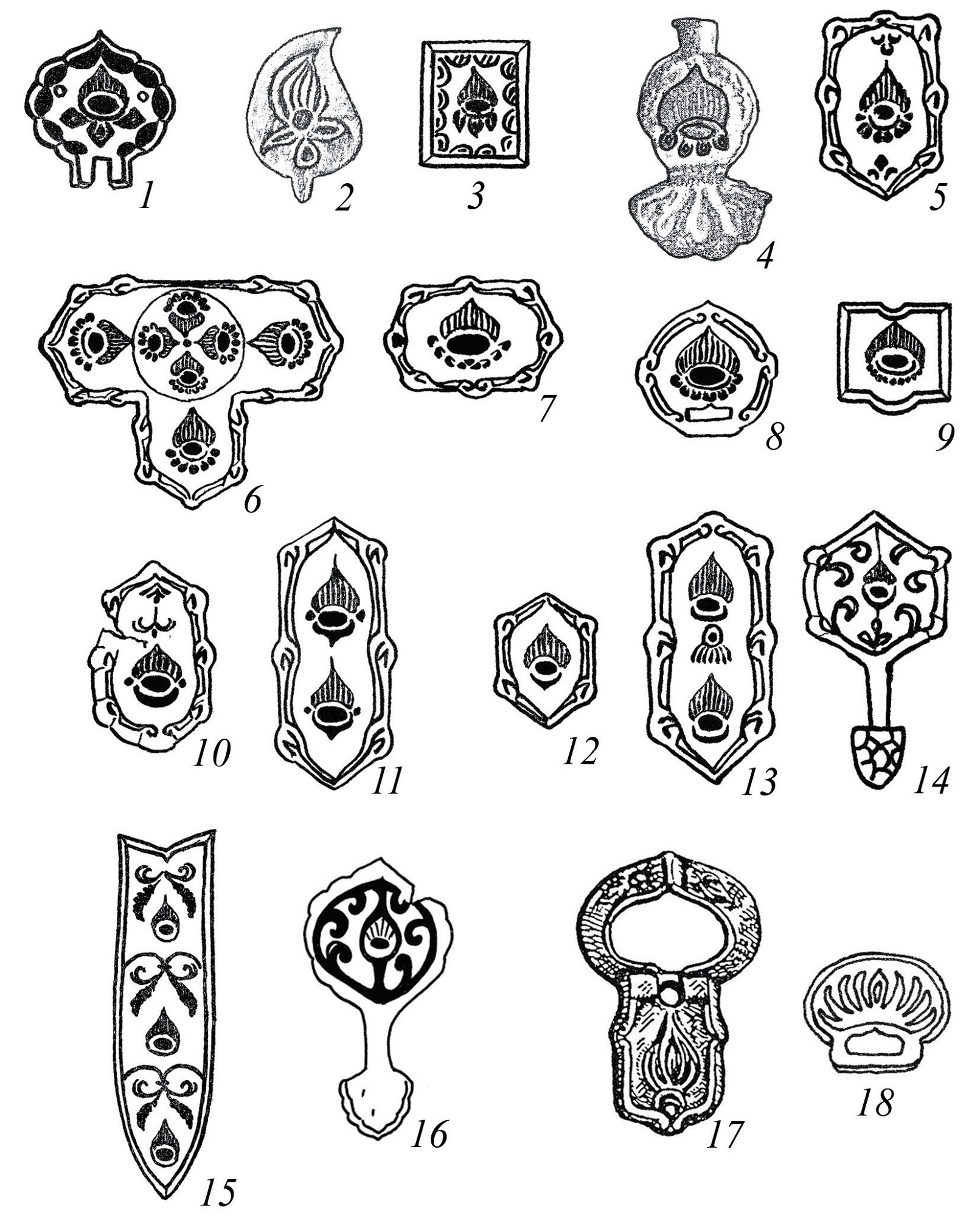

Вариативность иконографии сводится к той или иной передаче «жемчужины» (овал, реже кружок или точка); ее основания – «лотоса» – в виде лепестков, точек вместо лепестков, а затем и просто дуги, иногда с двумя точками-«лепестками» по бокам; и пламени: от отдельных языков до общего контура, разделенного на доли-язычки. По материалам со Среднего и Верхнего Енисея, откуда происходит большинство ременных украшений с рассматриваемым мотивом, выделено шесть вариантов (группы «а»–«е»), отражающих этапы стилизации мотива преимущественно по изменению основания (Кызласов, Король, 1990. Табл. XXI, 33–51)6. Исходный вариант (группа «а») – основание в виде размещенных дугой стилизованных лепестков лотоса (рис. 2, 1–5). Переработка мотива в сторону его геометризации (группа «б») – изображение лепестков в виде отдельных округлых или подквадратных точек с выделением (иногда едва различимым) их центра (рис. 2, 6–9). Следующий этап стилизации – «лепестки»-точки основания-дуги остаются по его краям (группа «в») (рис. 2, 10, 11). Далее исчезают и эти две точки основания, остается только дуга; пламя с общим контуром и языками, как и в группе «в», не соединяется с линией основания – группа «г» (рис. 2, 12–14). В группе «д» общий контур пламени с языками соединен с дугой, оставшейся от цветочного основания (рис. 2, 15, 16).

Рис. 2. Варианты иконографии мотива «пламенеющая жемчужина» в декоре ременных украшений Саяно-Алтая по материалам из Минусинской котловины (1–16, 18) и северо-западных предгорий Алтая (17). 2 (выс. 4 см, музей Томского гос. ун-та), 4 (выс. 5.2 см, музей Хельсинки), 18 (выс. 2 см, Абаканский музей) – прорисовки по контактным копиям Г.Г. Король; 17 – по: Могильников, 2002; остальные – по: Леонтьев, 1988. Без масштаба. Fig. 2. Variations in the iconography of the “flaming pearl” motif in the ornamentation of Altai-Sayan belt decoration based on materials from the Minusinsk Basin (1–16, 18) and northwestern foothills of Altai (17). No scale

Оригинальна группа «е»: пламя не строгих геометрических форм с возвышающимся центральным языком, а состоит из слегка изогнутых линий, в центре – некий «цветочный бутон» (рис. 2, 17, 18). Появление варианта возможно связано с переосмыслением мотива, пламя все больше походит на растительный элемент, а схематизация ведет к исчезновению жемчужины. Представляется, что это позднейший вариант, предметы единичны.

Остальные группы, по всей видимости, не отражают хронологию стилизации мотива, а свидетельствуют о прототипах, которым следовали мастера в рисунке декора, и их творческом подходе. Все варианты так или иначе сосуществуют в рамках рассматриваемого периода.

Мотив «пламенеющая жемчужина» популярен во всем регионе и украшает бляхи разных форм. Среди них есть и серийные изделия, т.е. однотипные по форме и декору украшения (мотив на них представлен вариантами «в» и «г»). Две подгруппы серийных изделий (66 и 30 образцов) известны преимущественно из Минусинской котловины Среднего Енисея, несколько экземпляров – с Верхнего Енисея (Король, 2008. С. 171, 172).

На фоне многообразия вариантов декора ременных украшений Саяно-Алтая, в том числе с мотивом «пламенеющая жемчужина», особый интерес с точки зрения необычности иконографии известного мотива, а также появления неизвестного ранее варианта композиции вызывает комплекс из Красноярской лесостепи. Ниже приведем общую характеристику памятника и его находок, а затем подробней рассмотрим особенности декора ременных украшений.

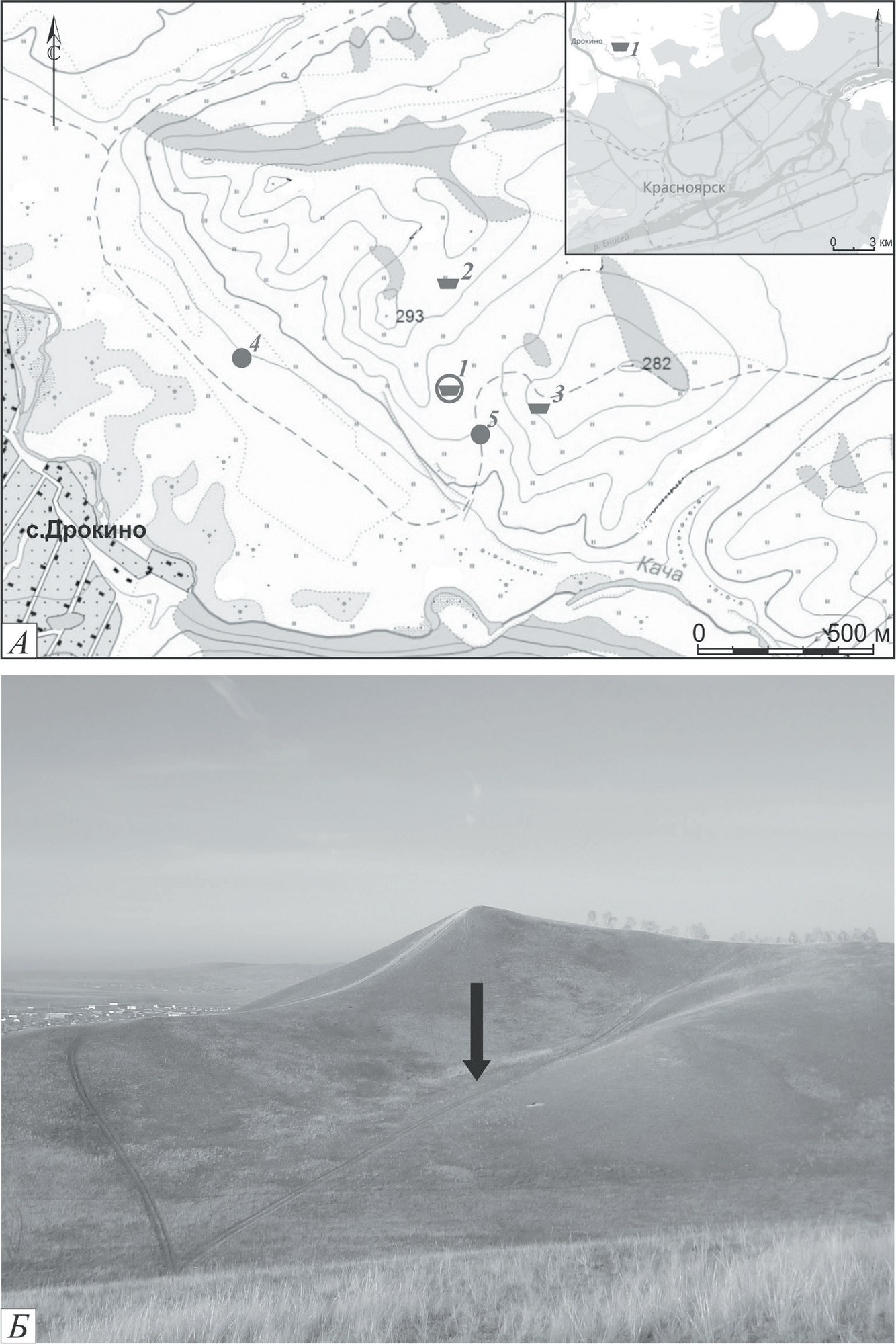

«Дрокино. Грунтовый могильник 1». В 2017 г. в фонды Красноярского краевого краеведческого музея (далее КМ) поступили материалы сопроводительного инвентаря средневекового погребения. Сдавший находки «любитель древностей» показал место своих незаконных работ – к северо-западу от Красноярска, у с. Дрокино. Здесь обнаружены остатки пережженных костей. Этот факт, а также следы термического воздействия на предметах позволили считать объект погребением по обряду кремации. Осенью 2018 г. археологическим отрядом музея под руководством С.М. Фокина на этом месте заложен шурф (2 х 3 м). Находки ограничились мелкими фрагментами пережженных костей из дернового слоя. По условиям органов охраны памятников культурного наследия при постановке объекта на учет ему было присвоено наименование «Дрокино. Грунтовый могильник 1» (далее Дрокино 1, погребение Дрокино 1, Дрокинское погребение).

Объект расположен (рис. 3, А) в Емельяновском р-не Красноярского края в 1 км северо-восточнее с. Дрокино и в 0.95 км восточнее р. Кача (левый приток Енисея). Погребение находилось в распадке между тремя возвышенностями, на южном склоне у подножия сопки. По ландшафту окружающая территория относится к лесостепной зоне с типично степным травяным покрытием и колками берез (рис. 3, Б).

Близ погребения выявлены и другие памятники археологии разных эпох (рис. 3, А). Считать объект ранее разрушенным захоронением (помимо переотложенности верхнего покрова в результате прежнего сельскохозяйственного использования и сезонного размыва почвы, факта нахождения костных остатков только в дерновом слое, а некоторых находок – в стороне от остальных) позволяет и ситуационная аналогия – Ладейское погребение X–XI вв. Оно было обнаружено во время распашки поля в 1928 г. на правом берегу Енисея у с. Ладейское (ныне в черте Красноярска). Среди собранных сотрудником музея В.Г. Карцовым материалов большинство предметов – ременные бронзовые накладки со следами пребывания в огне (Карцов, 1929. С. 51).

Рис. 3. Расположение грунтового могильника Дрокино 1 (1) и других памятников на карте (А) и фотографии местности (Б). Обозначения: 2, 3 –позднесредневековые погребения; 4 – поселение Дрокино 4 (неолит – ранний железный век); 5 – «стоянка Дрокино 5» (неолит – раннее средневековье). Fig. 3. The location of the Drokino 1 burial ground (1) and other sites on the map (A) and photo of the area (Б)

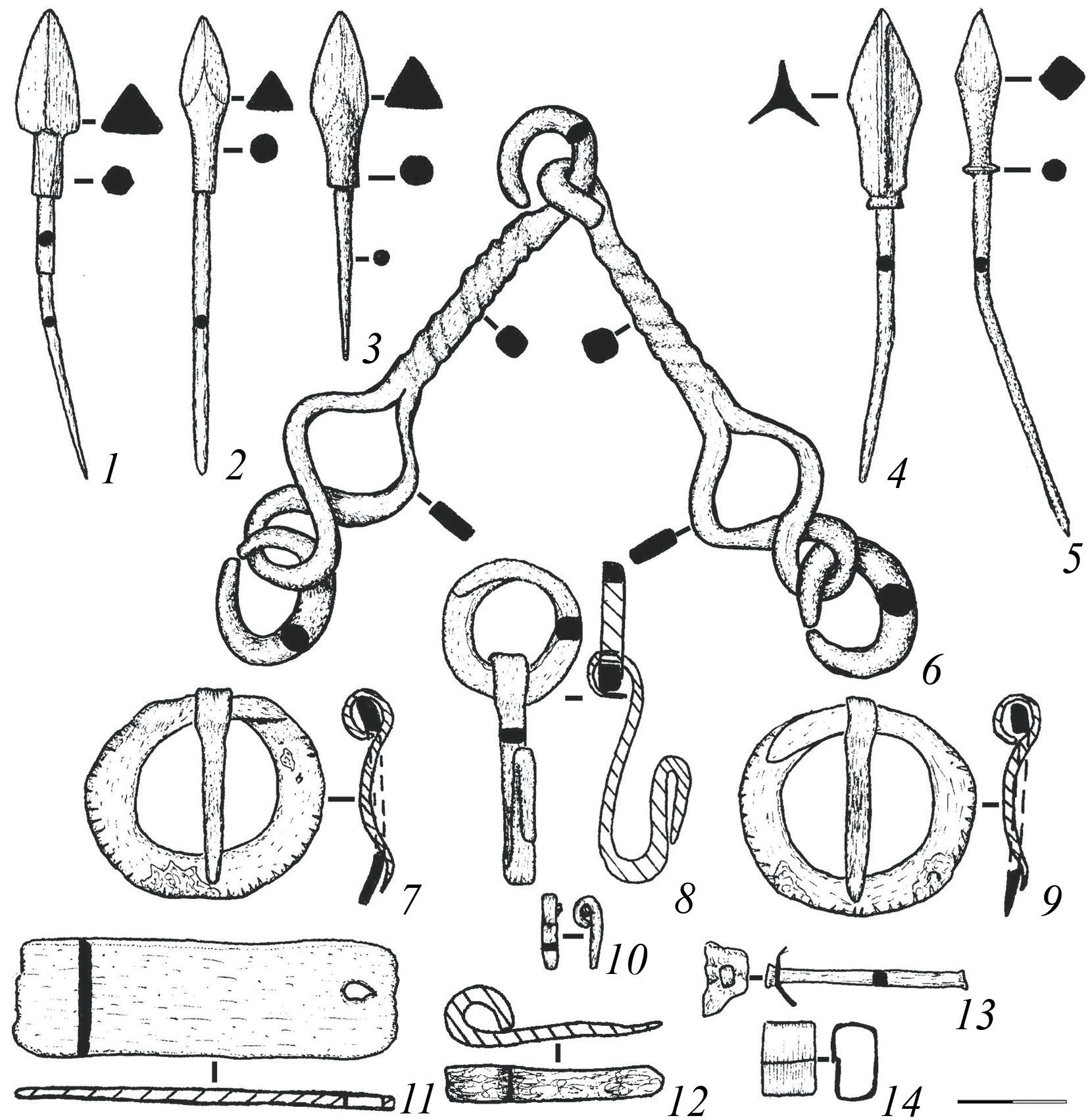

Сопроводительный инвентарь Дрокинского погребения составляют 82 предмета (КМ О/Ф № 13248), он детально опубликован (Фокин, 2018). Все изделия, повторимся, носят следы вторичного обжига, благодаря чему железные артефакты – с минимальными следами коррозии, а предметы из цветного металла, наоборот, повреждены, некоторые имеют белесую патину. По категориям коллекцию можно разделить на предметы оружия дистанционного боя, конского снаряжения; отдельные изделия вне этих категорий (рис. 4, 10–13). Предметы дистанционного боя – один трехлопастной и четыре железных боеголовковых наконечника стрел (рис. 4, 1–5), а также крюк для подвешивания колчана (рис. 4, 8). Предметы конского снаряжения состоят из железных и бронзовых изделий для сбруи. Железные – витые восьмеркообразные удила без псалиев (рис. 4, 6) и две овально-рамчатые бесщитковые пряжки с подвижным язычком. Они орнаментированы по внешней окружности рамки наклонными насечками (рис. 4, 7, 9). Набор ременных медных обойм состоит из 10 предметов, прямоугольных в плане и профиле (рис. 4, 14).

Рис. 4. Сопроводительный инвентарь погребения Дрокино 1. 1–13 – железо, 14 – медь. Fig. 4. Accompanying objects of the burial of Drokino 1

В наибольшем количестве представлены ременные бляшки и пряжки из цветного металла (бронзы). Их точные размеры, профили со штифтами, оборотные стороны, если на них были дополнительные пластины, приведены в полной публикации материалов погребения (Фокин, 2018. С. 142–144. Рис. 4, 5). Часть из них могла быть поясными накладками, но определить наверняка в наборе из бляшек и пряжек разного вида, невозможно. Бляшки-накладки разделены на несколько типов на основе систематизации декора ременных украшений Саяно-Алтая (Кызласов, Король, 1990. Табл. XXI–XXIV; Король, 2008. С. 157–176).

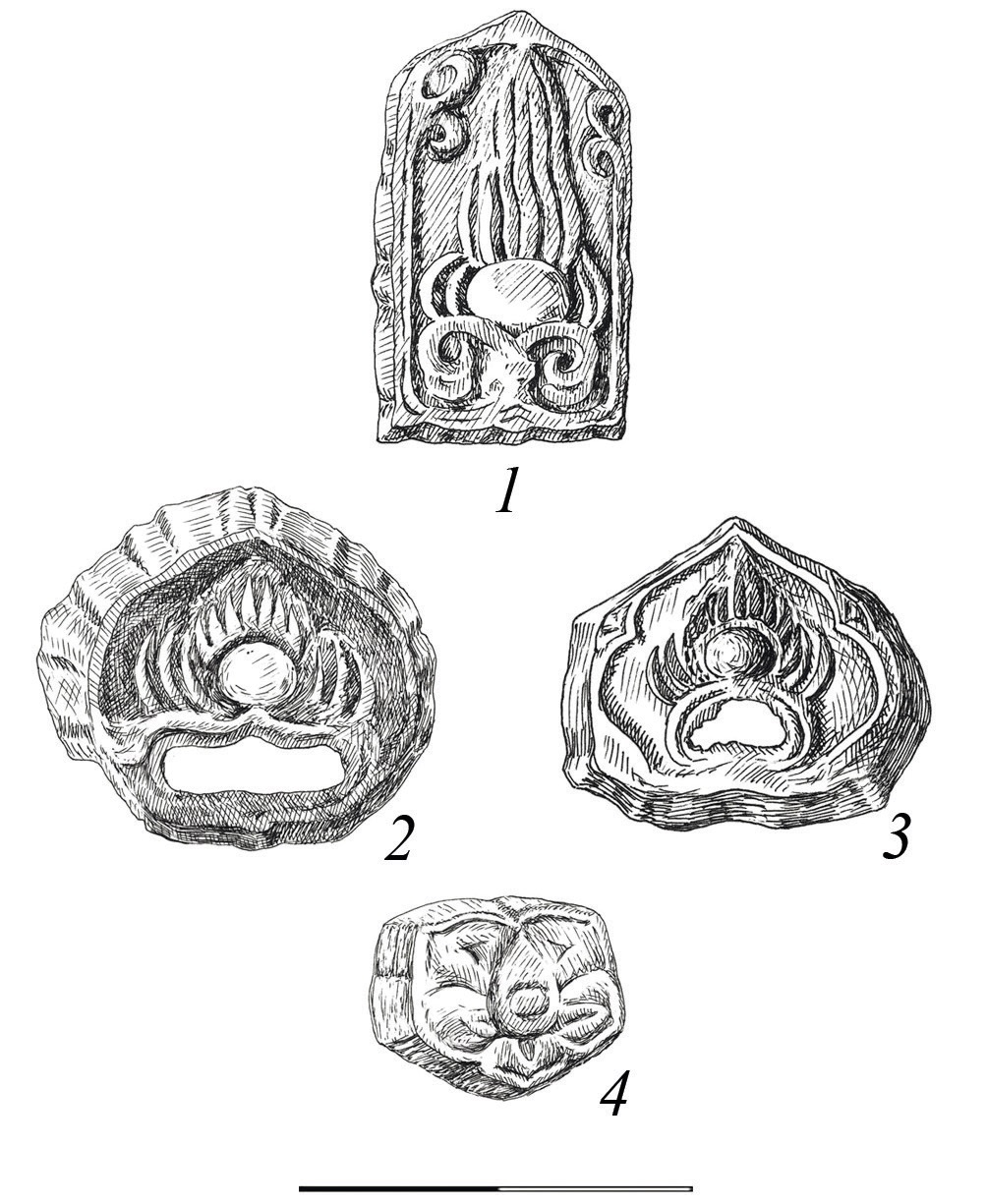

Тип 1. «Пламенеющая жемчужина». Вариант 1 – шесть концевых бляшек, украшенных одной композицией (рис. 5, 1; 6, 1). Ее центральный элемент – жемчужина, объятая с трех сторон пламенем из волнообразных языков, образующих в верхней части вытянутый конус (по две дуги справа и слева от жемчужины – часть этого пламени), размещена на месте «бутона» в центре расщепленной пальметты с отогнутыми книзу листьями-завитками и верхними прилистниками. Стебель пальметты на всех предметах «читается» не очень четко, на некоторых поврежден, но все же можно утверждать, что посредине он имеет поперечную «перевязку»-«ленту». Это существенный иконографический признак. Центральный мотив с двух сторон обрамлен растительными элементами – вертикальными стеблями-полупальметтами с асимметричными окончаниями.

Рис. 5. Дрокино 1. Основные типы декора на ременных украшениях. (1–12) и аналогия (13) декору бордюра фрагмента бляшки 8. 1–12 – бронза; 13 – керамика (по: https://www.pinterest.ru/pin/412360909628776774), выс. 49.5 см. Для ременных украшений: слева – компьютерная обработка фото в режиме «контрастность, насыщенность». Фото С.М. Фокина. Fig. 5. Drokino 1. The main types of ornamentation on belt decoration (1–12) and an analogy (13) to the decor of the border of a plaque fragment 8. Photo by S.M. Fokin

Вариант 2 – 12 бляшек с отверстием, украшенных одинаковым декором (рис. 5, 2, 3; 6, 2, 3) – пламенеющей жемчужиной «в чистом виде», так же объятой пламенем, как и в первом варианте. Пламя с хорошо выделенными (на менее поврежденных огнем предметах) прямыми языками (по три боковых дугообразных языка – часть пламени). Условно декоративным основанием, на котором размещена жемчужина, служит верхняя линия (бордюр) отверстия бляшки. По формам бляшки и отверстия предметы делятся на две группы.

Группа «а» (8 экз. – 6 целых и 2 фрагментированных) – условно сегментовидная бляшка с заостренным верхом, фестончатыми бортиками и прямоугольным отверстием с выемкой сверху (на одной выемка лишь намечена), зубчатые неровности нижнего края двух из них – литейный брак (?) или следы повреждения. Некоторые из целых предметов деформированы.

Группа «б» (4 экз.) – бляшки условно пятиугольной формы с заостренным верхом и округлыми боковыми гранями, отверстия маленькие сегментовидно-округлые с явными следами (в виде зубцов и неровностей) литейного брака.

Вариант 3 (12 экз.) – маленькие пятиугольные бляшки с фестончатыми бортиками, украшенные одной композицией (рис. 5, 4; 6, 4). Пламя над центральным мотивом пламенеющей жемчужины соединено с дугой под жемчужиной, что передает ее охваченность огнем со всех сторон, языки пламени не выделены. Декор на большинстве бляшек читается в общих чертах (затерт), что, возможно, частично обусловлено активной эксплуатацией. Некоторые из бляшек сильно повреждены огнем. Пламенеющая жемчужина размещена в центре раскрытого цветка лотоса, переданного пятью лепестками (по два справа и слева, один снизу) с выделенной центральной частью каждого из них.

Тип 2. «Пальметта» в виде бутона и отогнутых книзу листьев представлена двумя вариантами на двух разных предметах с разными декоративными композициями, которые объединяет вертикальное размещение нескольких растительных мотивов, сходных в одной композиции, но все же не идентичных (рис. 5, 7, 8).

Вариант 1 – маленькая концевая накладка с фигурными краями украшена двумя пальметтами (нижние листья-завитки с короткими прилистниками сверху) с разными центральными бутонами. На нижней пальметте он стандартный (слева сторона повреждена и похожа на сторону ромба, но правая обычная округлая, середина тоже повреждена), а на верхней – бутон в виде плода граната (очень плохой сохранности). В основании композиции – обычный трилистник с подовальным центральным листом.

Вариант 2 – фрагмент бляхи неясной формы с дуговидным краем (лировидной?) с оригинальным бордюром из круглых цветочных розеток (рис. 5, 8). Металл фрагмента тонкий и хрупкий (от пребывания в огне?), пострадал декор бордюра. Среди находок имеется еще два обломка с остатками бордюра из таких же розеток (один из них – рис. 5, 9), здесь стенки толще, но сохранность декора еще хуже. На крупном фрагменте – вертикальная композиция хорошей сохранности, в основании которой два симметричных сегмента (растительные лепестки?), из точки схождения которых начинается пальметта с оригинальным «бутоном»-цветком с каплевидной центральной частью и выделенным вертикальными штрихами верхом. «Вырастает» из него сложный четырехлепестковый цветок, верхний лепесток которого служит основанием и частью следующего аналогичного элемента. В центре каждого лепестка – подовальное углубление.

Тип 3. «Расщепленная пальметта с центральным бутоном» (горизонтально-вытянутая композиция) – три бляшки (одна очень плохой сохранности, декор почти не виден) условно сегментовидной формы с выемчатыми нижней и боковыми гранями и чуть заостренным верхом, украшены одинаковым мотивом (рис. 5, 5, 6). Расщепленная пальметта с короткими загнутыми книзу листьями-завитками и удлиненными прилистниками. Окончания последних из-за плохой сохранности «не читаются» – тоже загнуты или имеют овальный бутон между коротким завитком и удлиненным прилистником? Четко выделено основание пальметты в виде округлой «перевязки»-«ленты», выше которой идет расщепление на два стебля. Хорошо виден (особенно на одном экземпляре – рис. 5, 5) бутон над пальметтой в виде удлиненного центрального элемента («стержня») и семи лепестков вокруг. Варианты расщепленной пальметты украшают небольшую накладку-скобу (арочную в профиле)7, фрагмент сегментовидной бляшки с отверстием (Фокин, 2018. Рис. 5, 9, 12) и рамку маленькой пряжки (рис. 5, 12), декор щитка которой неясен (возможно, также растительный).

Тип 4. «Древовидная композиция» сложного растительного узора украшает щиток (с овальным сужающимся окончанием) крупной бронзовой пряжки (рис. 5, 11) с обломком железного язычка и двумя железными, прикрепленными крест-накрест пластинами на оборотной стороне для закрепления ремня. Растительный декор овальной рамки практически не читается. Сложный узор щитка представляет симметричные стебли, расходящиеся из одного ствола, опирающегося на основание, по-видимому, подтреугольной формы (сохранность основания плохая). В нижней части стебли образуют расщепленную пальметту с закрученными внутрь окончаниями. В верхней – замкнутую сердцевидную фигуру с симметричными стеблями, закрученными окончаниями кверху.

Три другие полностью идентичные по форме пряжки, но меньших размеров и без язычков, почти утратили орнамент. На поверхности щитка – неясные углубления, а на рамке – следы растительного узора (рис. 5, 12), упомянутого выше (Фокин, 2018. Рис. 5, 6–8).

Тип 5. «Геометрическая композиция» украшает две миниатюрные овальные бляшки (рис. 5, 10). Она представляет собой срединную прямую полосу («ствол»), выполненную «псевдозернью» («жемчужником»), на одном конце (на рисунке сверху) – хорошо сохранилась округлая «жемчужина», на нижнем конце – возможно, расширенное основание (сохранность плохая). Полоса служит осью симметрии, к ней с двух сторон примыкают зигзагообразные полосы, образующие по три треугольника.

Все рассмотренные предметы комплекса погребения Дрокино 1 из Красноярской лесостепи относятся к средневековью. Информативны в плане хронологии накладные бляшки, относящиеся к торевтике малых форм Саяно-Алтая конца I – начала II тыс. Рассмотренные типы орнаментации комплекса на первый взгляд характерны для носителей культуры енисейских кыргызов. Относительно предметов с мотивом «пламенеющая жемчужина» – как сказано выше, именно на территории Минусинской котловины и Тувы (Средний и Верхний Енисей), бывшей ядром Кыргызского каганата, выявлено наибольшее число («серии») таких ременных украшений. Остальные мотивы и композиции по замыслу (но не всегда по конкретному воплощению) в целом представляют обычные для ременных украшений всего Саяно-Алтайского региона варианты.

Яркий образец торевтики малых форм из Минусинской котловины – предметы Тюхтятского клада (подробно см. Король, 2008. С. 177–192. Табл. 23), эпонима выделенной Л.Р. Кызласовым тюхтятской археологической культуры IX–X вв. (1981. С. 54), этапа наибольшего влияния Кыргызского каганата, о чем сказано выше. Но правомерно ли относить рассматриваемое здесь захоронение к енисейским кыргызам?

Отметим, что на территории Красноярской лесостепи материалы культуры енисейских кыргызов не редкость. Они известны как на поселенческих объектах, так и в погребениях. Ко времени рубежа тысячелетий относится упомянутое Ладейское погребение. Его материалы рассматривались в работах Д. Г. Савинова. Исследователь отмечал, что это, вероятно, разрушенное погребение, инвентарь имеет «собирательный» характер, т.е. предметы различаются между собой. Аналогии прослеживаются в основном с находками из Тувы. Есть предметы, имеющие аналогии и в сросткинской археологической культуре предгорий Алтая. На основе погребений у Ладейского и под Канском выделен красноярско-канский вариант культуры енисейских кыргызов, датируемый по аналогиям из Тувы Х–ХI вв. (Савинов, 1989; 1994. С. 148, 149).

На могильнике Монашка, расположенном в 3 км севернее Дрокино 1, зафиксировано два погребения по обряду кремации на стороне. Сопроводительный инвентарь отличается от материалов Дрокинского погребения и датируется в пределах первой половины II тыс., но позднее ХI в. (Скобелев, Митько, 2007). Объекты интересны тем, что располагаются в низинной части комплекса (напомним, что погребение Дрокино 1 – у подножия сопки в распадке) в стороне от основных захоронений по обряду ингумации. Исследователи связывают этот факт не только с разновременностью погребений, но и с их различным этническим статусом, относя кремации (характерный признак погребальной обрядности енисейских кыргызов – обзор см. Худяков, 2016) к местному населению. Стоит отметить, что для территории Южного Приангарья, где также имеются погребения по обряду кремации на стороне, даже с сопроводительным инвентарем из характерных для культуры кыргызов вещей, отрицается их принадлежность к енисейским кыргызам (Харинский, 2003).

Учитывая имеющуюся информацию о других погребениях по названному обряду, можно предположить, что захоронение у Дрокино принадлежит воину-кыштыму8, который участвовал в завоевательных походах кыргызов, вернулся на родину, где впоследствии и был погребен. На основе комплекта бронзовых бляшек с характерным декором предлагается датировать захоронение X–XI вв.9

9. Скорее началом X в., если это погребение непосредственного участника походов кыргызов. Но ценные бляхи ременного набора могли храниться в семье как реликвии и принадлежать потомкам.

Особенности декора ременных украшений. Набор ременных украшений комплекса Дрокино 1 носит «собирательный» характер. Обобщенно рассмотрим единичные предметы.

Типы декора на них, как сказано выше, по замыслу представляют довольно стандартные для Саяно-Алтайского региона композиции, но они все же не составляют популярных и наиболее распространенных, выделенных ранее серий (Король, 2008. С. 157–176). Поиски точных аналогий им – специальная задача, не стоявшая перед нами. Отметим лишь близкую дрокинской крупной пряжке по композиции декора пряжку из Минусинской котловины (Кызласов, Король, 1990. Рис. 61, 5). В качестве примеров условных аналогий вертикальных композиций из повторяющихся растительных мотивов, представленных на небольшой концевой бляшке и фрагменте крупной бляхи (рассмотренный выше тип 2), можно указать следующие. Для первой (рис. 5, 7) – фрагмент концевой бляхи (Кызласов, Король, 1990. Рис. 39, 1, см. также варианты схем композиций – табл. XXII, 47, 51, 53, 54, 61). Бутон в виде граната на концевой бляшке из Дрокино – хорошо известный элемент в декоре торевтики малых форм с территории Саяно-Алтая (подробно о нем см. Кызласов, Король, 1990. С. 118–120. Табл. XXXI, 7). Для второй (рис. 5, 8) – декор пряжки из могильника Шанчиг на Верхнем Енисее (Кызласов, 1969. Рис. 40, 1). Заметим, что бордюр этой пряжки оформлен пояском «жемчужника», что перекликается со специальным оформлением бордюра бляхи из Дрокино 1. При этом круглая цветочная розетка в оформлении бордюра этой бляхи имеет сходство с мотивом, применяемым в декоре танского искусства Китая (рис. 5, 13).

Композиции в виде расщепленной пальметты на трех идентичных образцах (рис. 5, 5, 6) можно также предложить аналогию (но с простейшим бутоном) из комплекса Шанчиг на бляшках сердцевидной формы (Кызласов, 1969. Рис. 40, 7, 8). На предметах из Дрокино 1 бутоны не типичные (ср. Кызласов, Король, 1990. Табл. XXI–XXVI).

Геометрическая композиция на овальной бляшке проста, но также не характерна для декора ременных украшений Саяно-Алтая. По замыслу она сравнима с геометризованным изображением «древа» с основанием, вершиной, некой «структурой» ствола и «ветвями» (ср. с иным воплощением замысла на бляхе, не имеющей точных аналогий, из района Змеиногорска, Рудный Алтай: Король, 2008. С. 195, 196. Рис. 59, 9).

В отличие от единичных предметов ременной гарнитуры из Дрокино 1 все бляшки с мотивом «пламенеющая жемчужина» принадлежали единому по замыслу ременному набору10. Именно поэтому они представлены в мини-сериях (6, 12 и 12 бляшек). Набор из Дрокино 1 вписывается в общую картину популярности мотива не только на Среднем и Верхнем Енисее, но и в других частях Саяно-Алтая, а также особого восприятия всадниками региона именно этого мотива и приверженности ему. Можно констатировать, что все три варианта мотива и композиций с ним оригинальны и не были известны ранее. Они едины в передаче жемчужины в виде объятой пламенем с трех сторон, т.е. зафиксировано ее нахождение внутри этого огня, хотя основание, на котором она покоится, тоже присутствует. Напомним, что в рассмотренных выше вариантах иконографии мотива на материалах торевтики малых форм (рис. 2) такое единство жемчужины и пламени тоже присутствует, но все же наиболее распространено раздельное размещение жемчужины и пламени над ней.

Рис. 6. Предметы (1–4) с мотивом «пламенеющая жемчужина» из погребения Дрокино 1. Рисунок О.Б. Наумовой. Fig. 6. Objects (1–4) with the “flaming pearl” motif from the burial of Drokino 1. Drawing by O.B. Naumova

На двух композициях декора бляшек из Дрокино 1 (концевые и бляшки с отверстием) это «объятие» с трех сторон пламенем жемчужины показано не фиксировавшимся ранее образом (рис. 6, 1–3) – не просто дугообразной линией, а 2-3 отдельными дугами, которые исполнены в едином замысле с основным пламенем над жемчужиной. Самое характерное отличие – в иконографии самого пламени. Прежде всего, обращает на себя внимание его высота на концевых накладках. Мастеру удалось оптимально заполнить вертикальное пространство данным мотивом (ср. с рис. 2, 17; подробней см. Король, 2019. Рис. 1, 2, 3). Языки пламени на концевых накладках характерно изогнуты, что тоже фиксируется впервые11. И даже вертикальные короткие языки пламени на бляшках с отверстием в совокупности с боковыми дугами воспринимаются, как колеблющееся пламя. Это, повторимся, оригинальный вариант замысла мастера, работы которого ранее никогда не попадали (точнее, не были известны археологам) в регион Саяно-Алтая и на прилегающие территории. Отметим, что изогнутые и даже резко изогнутые и отстоящие один от другого языки пламени над жемчужиной – один из наиболее характерных вариантов иконографии мотива в материалах средневекового Восточного Туркестана (рис. 1). Известен подобный прием в Тибете в этнографическое время (рис. 1, 23).

Третий вариант композиции (рис. 6, 4) интересен тем, что при стандартном для декора ременных украшений Саяно-Алтая изображении жемчужины, со всех сторон объятой пламенем каплевидной формы без выделения языков (ср. варианты мотива на схемах и образцах рис. 2), общая композиция фиксируется впервые. А именно – размещение жемчужины не на условном возвышении-основании – стилизованном (иногда до неузнаваемости и предельной геометризации) цветке лотоса или ином растительном элементе, как в случае с рассмотренными выше концевыми накладками, а в центре распустившегося лотоса, переданного пятью лепестками. Качество сохранности декора на бляшках в основном плохое. Одни сильно деформированы под воздействием огня. Другие, вероятно, не только долго эксплуатировались, что могло привести к затертости изображения, о чем сказано выше, но и относятся к «вторичным» изделиям, представлявшим собой реплики с реплик и т.д., приводивших к ухудшению качества декора и постепенному исчезновению его важных деталей, а затем и к стилизации вплоть до неузнаваемости рисунка.

Это композиционное решение кажется наиболее близким к замыслу буддийского мотива в его воплощении в буддийском и манихейском искусстве. Как хорошо известно, зачастую будды и бодхисатвы в буддийском искусстве вплоть до современности изображаются сидящими на лотосовидном основании (рис. 7). Лотос – неотъемлемая часть божественной силы. Добавим к приведенной выше символике лотоса в сочетании с чинтамани еще и аспект сочетания образов лотоса и пламени, которые символизируют «не только идею союза воды и огня, но и форму, в которой Ади-будда впервые открылся на горе Сумеру» (Мифы…, 1994. Т. 2. С. 71). Можно предположить, что отдельные изображения чинтамани на цветке лотоса (или его стилизации) могли служить визуализацией незримого присутствия божества. В целом, эти образы по сути – символы божественного начала.

Рис. 7. Современная скульптура «Будда, приносящий счастье». Сеул, 2019. Фото И.С. Жущиховской. Fig. 7. The contemporary sculpture “Buddha Providing Good Luck”. Seoul, 2019. Photo by I.S. Zhushchikhovskaya

Такая многогранность символики конкретных атрибутов воплощена в достаточно простой декоративной форме на ременных украшениях средневековых всадников. Это давало возможность далеким от глубин смыслов буддийской мифической традиции, но, возможно, что-то слышавшим или видевшим в далеких походах в Восточный Туркестан воинам Кыргызского каганата по-своему проявить особое отношение к чужим символам (здесь мы не касаемся существующей версии принятия верхушкой каганата манихейства). Их популярность и распространение на значительных территориях, далеких от буддизма и его искусства, может объясняться восприятием символа и предмета с его изображением как апотропея, как воплощения их собственного традиционного отношения к огню очага («мать-огонь») и пламени (Традиционное…, 1988. С. 137, 138). И эта защита, заключенная в символичных мотивах декора ременных украшений, всегда вместе с всадником, в том числе после жизни.

Таким образом, образцы пламенеющей жемчужины, включая оригинальное композиционное решение, из материалов комплекса Дрокино 1 – новые варианты буддийского мотива в декоре средневековой ременной амуниции всадников, в значительном количестве (более 2 тыс. предметов) представленной в культуре народов Саяно-Алтая и прилегающих территорий конца I – начала II тыс.

Кроме того, оригинальность иконографии некоторых других мотивов и композиций (вспомним и художественную шляпку заклепки на единичном предмете) позволяет предполагать, что набор для погребения собран из ременных украшений, основная часть которых произведена не в тех мастерских, которые снабжали массовой продукцией всадников большого региона. Это наблюдение может служить дополнительным аргументом в пользу того, что исследованный погребальный комплект сопровождал воина-кыштыма, который, возможно, привез из дальних походов такой индивидуальный ременный набор12. Он в целом соответствует общему стилю декора, ставшему популярным в большом регионе в период экспансии Кыргызского каганата, но все же значительно отличается особенностями иконографии.

References

- 1. Central Asian Art from the Museum of Indian Art, Berlin, SMPK: Exhibition Catalogue. Tokyo: Asahi Shimbun, 1991. 226 p. (In Japanese)

- 2. Chūgoku Tonkō hekigaten (Exhibition of Murals from Dunhuang, China) / Inoue, Yasushi, ed. Tokyo: Mainichi Shinbunsha, 1982. [128] p. (In Japanese)

- 3. Dunhuang zaojing tuan (Dunhuang Murals). Beijing: Renmin Meishu Chubanshe, 1953. [3], 20 p. (In Chinese)

- 4. Fokin S.M., 2018. Medieval burial near the village of Drokino in the Krasnoyarsk forest-steppe. Mul’tidistsiplinarnyye issledovaniya v arkheologii [Multidisciplinary research in archaeology], 2, pp. 137–150. (In Russ.)

- 5. Grünwedel A., 1912. Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-Turkistan. Berlin. 370 p.

- 6. Heavenly Horse: The Horse in Chinese Art and Culture. Hong Kong: Hong Kong Museum of History, 2008. 176 p. (In Chinese and English)

- 7. Kartsov V.G., 1929. Opisaniye kollektsiy i materialov muzeya [Description of the collections and materials of the museum]. Krasnoyarsk: Krasnoyar. gos. tipo-lit. 67 p.

- 8. Kharinskiy A.V., 2003. Cremated burials of the late 1st millennium AD from the southern Angara region. Istoricheskiy opyt khozyaystvennogo i kul’turnogo osvoyeniya Zapadnoy Sibiri [Historical experience of economic and cultural exploration of Western Siberia], I. Barnaul: Izd. Alt. univ., pp. 220–226. (In Russ.)

- 9. Khudyakov Yu.S., 2016. Cremation in the funeral rite of the Yenisei Kyrgyz. Drevniye kul’tury Mongolii, Baykal’skoy Sibiri i Severnogo Kitaya: materialy konferentsii [Ancient cultures of Mongolia, Baikal Siberia and Northern China: Conference proceedings], 2. Krasnoyarsk: SFU, pp. 111–115. (In Russ.)

- 10. Korenyako V.A., 2002. Iskusstvo narodov Tsentral’noy Azii i zverinyy stil’ [The art of Central Asian population and animal style]. Moscow: Vost. literature. 327 p. (Kul’tura narodov Vostoka: Materialy i issledovaniya).

- 11. Korol G.G., 2008. Iskusstvo srednevekovykh kochevnikov Evrazii. Ocherki [The art of medieval nomads of Eurasia. Studies]. Moscow, Kemerovo: Kuzbassvuzizdat. 332 p. (Trudy Sib. Assots. issled. pervobytnogo iskusstva, V).

- 12. Korol G.G., 2015. Cultural influences in Central Asia and adjacent territories at the turn of the 1st–2nd millennium AD (based on the materials of small toreutics). RA [Russian archaeology], 4, pp. 64–77. (In Russ.)

- 13. Korol G.G., 2019. The issue of variation in use of decortive motifs revisited (a case study of medieval toreutics of the Sayan and Altai mountains and the adjacent areas). KSIA [Brief Communications of the Institute of Archaeology], 256, pp. 251–265. (In Russ.)

- 14. Kyzlasov L.R., 1969. Istoriya Tuvy v sredniye veka [History of Tuva in the Middle Ages]. Moscow: Izd. Mosk. univ. 211 p.

- 15. Kyzlasov L.R., 1981. The Tukhtyat culture of the ancient Khakass of the 9th– 10th centuries. Stepi Evrazii v epokhu srednevekov’ya [Steppes of Eurasia in the Middle Ages]. Moscow: Nauka, pp. 54–59. (Arkheologiya SSSR). (In Russ.)

- 16. Kyzlasov L.R., Korol G.G., 1990. Dekorativnoye iskusstvo srednevekovykh khakasov kak istoricheskiy istochnik [Decorative art of the medieval Khakass as a historical source]. Moscow: Vost. literatura. 216 p.

- 17. Le Coq A., 1974. Die buddhistische Spätantike in Mittelasien, IV. Atlas zu den Wandmalerien. Graz. 28 p.

- 18. Leont’yev N.V., 1988. Buddhist motifs in the medieval toreutics of Khakassia (based on materials from the collection of the Minusinsk Museum of Local Lore). Istoriko-kul’turnyye svyazi narodov Yuzhnoy Sibiri [Historical and cultural ties of the inhabitants of South Siberia]. Abakan: KhakNIIYaLI, pp. 184–196. (In Russ.)

- 19. Mify narodov mira: entsiklopediya [Myths of the world: encyclopedia]. S.A. Tokarev, ed. Moscow: Ros. entsikl., 1994. 2 t. (671, 719 p.).

- 20. Mogil’nikov V.A., 2002. Kochevniki severo-zapadnykh predgoriy Altaya v IX–XI vekakh [Nomads of the northwestern foothills of the Altai in the 9th–11th centuries]. Moscow: Nauka. 362 p.

- 21. Savinov D.G., 1989. Krasnoyarsk-Kansk version of the culture of the Yenisei Kyrgyz. Problemy izucheniya Sibiri v nauchno-issledovatel’skoy rabote muzeyev: tezisy dokladov [Problems of studying Siberia in the research activities of museums: abstracts]. Krasnoyarsk: Izd. Krasnoyar. univ., pp. 144–149. (In Russ.)

- 22. Savinov D.G., 1994. Gosudarstva i kul’turogenez na territorii Yuzhnoy Sibiri v epokhu rannego srednevekov’ya [States and cultural genesis in southern Siberia in the early Middle Ages]. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat. 216 p.

- 23. Skobelev S.G., Mit’ko O.A., 2007. Cremated burials on the Kacha River near Krasnoyarsk and their place in the cultural tradition of the Yenisei medieval population. Vestnik Novosibirskogo gos. univ. Seriya: Istoriya, filologiya [Novosibirsk State University Bulletin. Series: History, philology], vol. 6, iss. 3. Arkheologiya i etnografiya, pp. 212–220. (In Russ.)

- 24. Stein A., 1921a. Serindia. Vol. IV. Oxford. CLXXV pl.

- 25. Stein A., 1921b. The Thousand Buddhas. London: Bernard Quaritch, Ltd. XII, 65 p.

- 26. Tishin V.V., Seregin N.N., 2017. To the existence of priests among the ancient Turks of Central Asia. Etnograficheskoye obozreniye [Etnograficheskoe obozrenie (Ethnographic review)], 3, pp. 76–96. (In Russ.)

- 27. Traditsionnoye mirovozzreniye tyurkov Yuzhnoy Sibiri. Prostranstvo i vremya. Veshchnyy mir [Traditional worldview of the Turks of Southern Siberia. Space and time. Material world]. Novosibirsk: Nauka, 1988. 225 p.

- 28. Tsybikov G.Ts., 1919 (1918). Buddist palomnik u svyatyn’ Tibeta [A Buddhist pilgrim at the shrines of Tibet]. Petrograd. 472 p.

- 29. Vostochnyy Turkestan v drevnosti i rannem srednevekov’ye: Etnos, yazyki, religii [East Turkestan in Antiquity and the early Middle Age: Ethnicity, languages, religions]. Moscow: Vost. literatura, 1992. 687 p.

- 30. Williams C.A., 1960. Encyclopedia of Chinese Symbolism and art Motives. N.Y.: Julian press. XXI, 468 p.