- PII

- S086960630010947-0-1

- DOI

- 10.31857/S086960630010947-0

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 96-113

- Abstract

In 2019, the Institute of Archaeology RAS launched excavations in the area east of the Archangel Cathedral in the very centre of the Kremlin, where in the 16th–17th centuries Prikazy (central government departments of the Russian state) were located. For the first time, data were obtained on the nature and stratigraphy of cultural deposits of the 16th–19th centuries in the central part of the Kremlin and their relation to the historical events of that period. The works uncovered and cleared remains of a monumental stone structure which can be reliably correlated with the building of New Prikazy erected in 1675–1683. The was possible to distinguish horizons of the 1770s formed during the dismantling of the building of New Prikazy by V.I. Bazhenov and the strata of the middle – third quarter of the 17th century associated with the activities of Old Prikazy. Excavations yielded vivid material to characterize the situation of administrative workflow and everyday life of the central government of the 17th– the first half of the 18th century. An unexpected find of an assemblage of weapon and military equipment of the early 19th century on the Kremlin wasteland is a unique archaeological evidence of the Napoleonic army presence in the Kremlin. It is valuable for characterizing the general condition of Moscow after the fire and destruction of 1812.

- Keywords

- archaeology, architectural remains, the layout of the Kremlin, Moscow state, stratigraphy

- Date of publication

- 29.09.2020

- Year of publication

- 2020

- Number of purchasers

- 14

- Views

- 901

Актуальность новых археологических исследований в Московском Кремле отчетливо обозначилась в последние годы с расширением раскопок в исторических городах и обновлением общей научной картины средневековой урбанизации и городской жизни раннего Нового времени. Пробелы в археологическом изучении Кремля, эскизность реконструкции становления и развития средневекового поселения на Боровицком холме все более заметны на фоне других городов, история которых проясняется по археологическим материалам. Малоизвестны и архитектурные сооружения Нового времени, утраченные при различных обстоятельствах, начиная от екатерининской перестройки Кремля 1769–1775 гг. и до сноса монастырей и дворцовых построек в советское время.

Раскопки Института археологии РАН на месте демонтированного 14 корпуса Московского Кремля, проведенные в 2016–2017 гг., позволили собрать важные материалы по археологии восточной части территории Кремля, исследовать культурные напластования, связанные с начальным периодом ее освоения в последней трети XII в., выявить и документировать фрагменты построек Чудова монастыря и исследовать монастырский некрополь. Эти работы ярко продемонстрировали ценность Кремля как археологического памятника и поставили на повестку дня вопрос о продолжении его изучения в режиме научных раскопок. В Поручении Президента РФ по итогам осмотра парка на месте демонтированного 14 корпуса (Пр-1465 от 17 мая 2016 г.) была сформулирована задача рассмотреть вопрос о проведении раскопок в восточной части Кремля с выбором перспективных участков для этих работ.

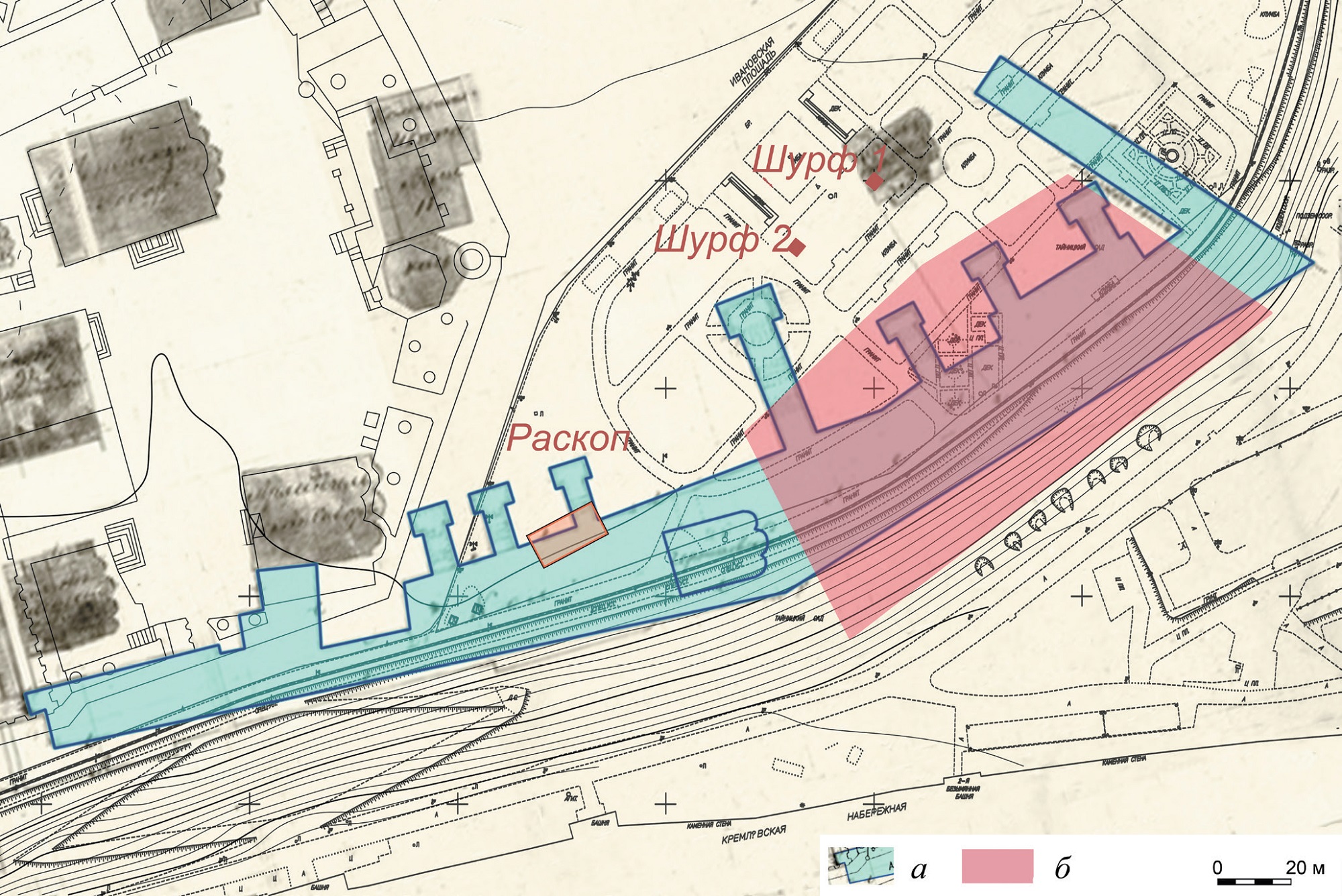

Рис. 1. Схема Большого Кремлевского сквера, совмещенная с планом XVIII в. Условные обозначения: а – контуры здания Приказов 1675–1683 гг. по плану XVIII в.; б – зона, поврежденная при строительстве памятника Александру II в 1890–1898 гг. Fig. 1. The layout of the Great Kremlin public garden combined with the 18th century plan

Один из таких участков, важный с точки зрения изучения древнейшего периода существования Москвы, исторической топографии ее центра и функционирования органов центрального управления Московского царства в XVI–XVII вв., и доступный для размещения раскопов – территория Большого Кремлевского сквера. Западная ее часть вплотную примыкает к историческому ядру Кремля – Соборной площади. Исторические данные об использовании этого участка в XIX–XX вв., материалы геологических изысканий и шурфовки, проведенной Институтом археологии в 2018 г., позволили прогнозировать присутствие здесь средневековых культурных напластований и остатков построек XVI–XVII вв., избежавших значительных нарушений. Выбор Большого Кремлевского сквера как места археологических раскопок в открытом режиме был утвержден Поручением Президента РФ от 7 июня 2018 г. № Пр-974. С конца апреля до конца сентября 2019 гг. в раскопе площадью 198 м2 были исследованы культурные напластования XVI–XIX вв. и остатки одной из центральных построек кремлевского ансамбля второй половины XVII в. – здания Новых Приказов. Эти работы стали первыми археологическими раскопками на территории Кремля, которые проводятся как научный проект с чисто исследовательскими задачами, вне связи со строительными работами, реставрацией или благоустройством. Раскопки не завершены, они законсервированы на отметке 3–3.5 м. В настоящей статье представлены предварительные результаты исследования горизонтов XVII–XIX вв.

История участка. Рядом с Архангельским собором, к востоку от него, историографическая традиция помещает двор князя Владимира Андреевича Храброго, упомянутый в его духовной грамоте 1401–1402 гг. (Дополнения…, 1950. С. 50). Местоположение двора фиксирует духовная грамота Василия II 1461 г.: “двор княж Васильевскои Ярославича, княж Володимеровскои, за архангилом Михаилом” (Дополнения…, 1950. № 61. С. 199). В 1456 г. он перешел в великокняжеское владение, а в 1492 г. Иван III устраивает “за Архаггелом на Ярославичском месте” временный деревянный двор на время строительства новой резиденции (Полное собрание русских летописей – далее ПСРЛ, 1859. С. 225). Со второй половины XVI в. на этом участке начинает формироваться крупный административный центр, начало которому положено строительством в 1565 г. Посольской палаты, “что против Ивана Святого под колоколы” (ПСРЛ, 1906. С. 397, 398). В 1591 г. “повелением царя и великого князя Федора Ивановича зачали делати избы диячьи каменые у Архангела на площади” (ПСРЛ, 1978. С. 196). В них разместились приказы – учреждения, в ведении которых находились различные области государственного управления. К концу царствования Алексея Михайловича постройки 1591 г. уже не отвечали нуждам значительно увеличившихся приказов, к тому же они крайне обветшали. По царскому указу в 1670 г. они были расселены (Полное собрание законов Российской империи, 1830. Т. 1. № 466. С. 833) и вскоре разобраны. Строительство нового, большего по размерам, здания было закончено к 1680 г., хотя некоторые приказы переведены в него еще в 1678 г. (Духовные…, 1875. № 27. С. 81). Частично оно заняло площадку “дьячих изб” 1591 г., а восточная часть корпуса распространилась на территории дворов Мстиславского и Морозова, участок церкви Рождества Богородицы (рис. 1).

Новое здание было поставлено по кромке кремлевского холма, повторяя в плане ее очертания. В нижнем этаже протяженного южного корпуса находились ворота (Тайницкие верхние), выводившие с Ивановской площади на кремлевский склон. Над воротами помещались соборные церкви Черниговских чудотворцев и Александра Невского, которые были заложены в 1681 г. и освящены в 1683 г. (Забелин, 1905. С. 244–246; Скворцов, 1893. С. 17–20, 27, 28).

В начале XVIII в. здесь размещались некоторые из коллегий и канцелярий, которые сменили приказы в ходе реформ Петра I. Здание “Новых Приказов” было разобрано в 1769–1772 гг. в ходе мероприятий по расчистке площади для строительства нового Кремлевского дворца, проект которого составил В.И. Баженов. Но задуманный дворец так и не был построен, с тех пор эта часть Кремля превратилась в большой пустырь с остатками разрушенных строений, вид которого известен по изображениям конца XVIII–XIX в. (рис. 2).

В XIX в. территория была выровнена и занята обширной Плац-парадной площадью, частично замощенной кирпичом и охватывавшей всю восточную часть Кремлевского холма. В юго-восточной части площади, на краю холма, в 1898 г. был установлен памятник императору Александру II, разрушенный в 1918–1928 г. Мемориальный комплекс был возведен на мощном фундаменте, котлован которого распространился на 120 м вдоль склона берега на площади 6000 м2 (Султанов, 1898. Стб. 627, 632). Существующий ныне Большой Кремлевский сквер стал формироваться с конца 1930-х годов, но современный парковый облик он приобрел только после 1945 г.

Археологические исследования, проведенные Н.В. Султановым при подготовке площадки для строительства памятника Александру II, выявили остатки восточной части здания Приказов; некоторые находки из этих раскопок были опубликованы (Султанов, 1898. Стб. 605–609). Находки вблизи Архангельского собора сетчатой керамики стали основой для предположения о существовании на месте собора городища дьяковской культуры (Панова, 2013. С. 40–42). В двух шурфах, заложенных летом 2018 г. в центральной части сквера, на территории “Плац-парада” (рис. 1), были выявлены мощные подсыпки из строительного мусора (обломки кирпичей, белого камня, крошка известкового раствора), при помощи которых выравнивалась поверхность площади. Не исключено, что здесь был использован материал, образовавшийся в результате разрушения здания Приказов в 1769–1772 гг. Обнаружены и остатки кирпичного мощения плаца, в котором кирпич превратился в мелкую крошку. Хотя шурфы удалось пройти лишь на глубину 2.5 м, при помощи зондажей и ручного бурения оказалось возможным установить, что общая мощность отложений строительного мусора тут превышает 4 м. В третьем шурфе, заложенном в южной части сквера, был открыт участок фундамента монументальной постройки, сложенного из белокаменного бута на известковом растворе. Сопоставление планов Кремля XVIII в. с современной подосновой (рис. 1) позволило высказать предположение, что обнаруженные конструкции принадлежат зданию Приказов постройки 1675–1683 гг. Изучение этого здания стало важной составной частью раскопок 2019 г.

Рис. 2. Восточная часть Кремля в конце XVIII в.: А – Дж. Кваренги. Вид Соборной площади в Московском Кремле. 1797 г. (© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020); Б – вид Спасских ворот и окружностей их в Москве (офорт по оригиналу Б.Ж. Делабарта. 1797 г. (© Государственный Русский Музей, Санкт-Петербург, 2020). Fig. 2. The eastern part of the Kremlin in the late 18th century

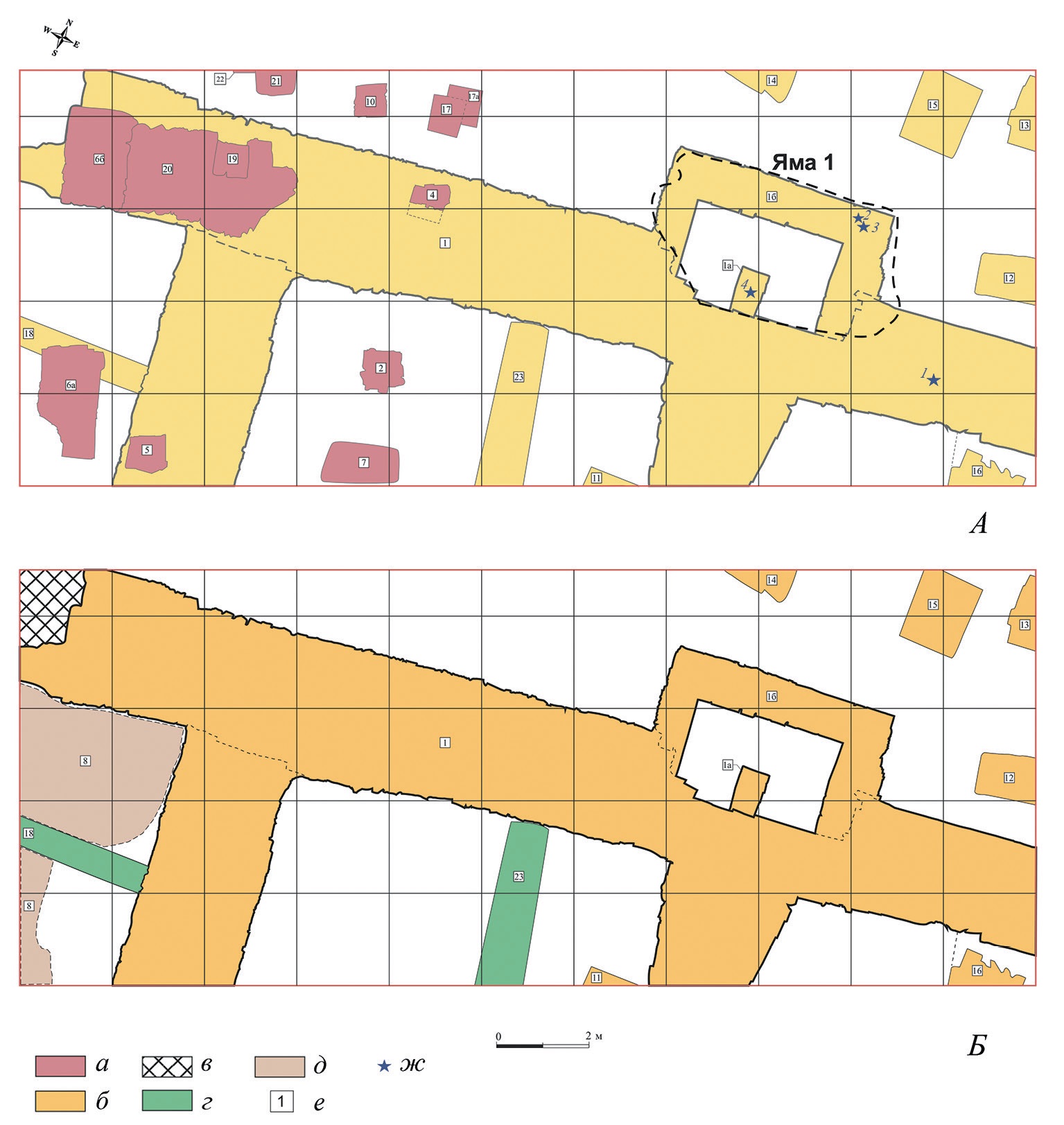

Стратиграфия и характер культурных отложений. В ходе первого года раскопок удалось исследовать культурные отложения на глубину до 3 м, нижняя их часть осталась законсервированной до следующего сезона. Исследованная толща состояла из нескольких слоев, разграничение которых облегчалось их соотнесением с выявленным фундаментом здания Новых Приказов (рис. 3). Верхняя часть отложений (мощностью от 40 до 100 см) включала современный дерн, прослойки супеси различных оттенков серого цвета, насыщенные кирпичным щебнем и растворной крошкой, прослойки битого кирпича и ямы для посадки деревьев сквера. С нижней частью этих отложений были связаны два важных комплекса. Один из них составляла обширная западина (яма 1 по полевой нумерации) над расположенным ниже заглубленным помещением здания Приказов (рис. 4, А), датированная материалами, связанными с событиями 1812 г. Второй, несколько более ранний, комплекс включал несколько столбчатых фундаментов в западной части раскопа.

Столбчатые фундаменты прорезали слой, толщина которого колебалась от 20 до 40 см, состоявший из битого кирпича с крошкой известкового раствора (рис. 3, Б, 1). Этот слой непосредственно перекрывал фундаменты (и нижние ряды кладки стен) Новых Приказов, поэтому его можно рассматривать как следы разрушения в 1769–1772 гг. наземной части здания, которое было сложено из кирпича с белокаменными деталями. Незначительная мощность этого слоя свидетельствует о том, что сохранилась лишь ничтожная часть того материала, который образовался в результате разборки здания, а основная его доля была перемещена.

Рис. 3. Раскоп 2019 г.: А – общий вид с В; Б – стратиграфия юго-западного борта (1 – слой разрушения Новых Приказов; 2 – слой функционирования Новых Приказов; 3 – известково-щебеночная прослойка (горизонт строительства фундаментов); 4 – слой середины XVI – середины XVII в.; 5 – слой первой половины XVI в.). Fig. 3. 2019 Excavation site

В ходе и после разборки здания, вероятно, проводились работы по выравниванию поверхности, уничтожившие значительную часть отложений, сформировавшихся в период функционирования Приказов с 1670-х до 1769 г., в особенности верхние их горизонты. Сохранившиеся остатки этого слоя состояли из серо-коричневой и темно-серой супесей с включением крупных обломков кирпичей, древесного тлена, белокаменной крошки, линз рыжей глины и костей животных. Мощность этого слоя составляла от 20 до 60 см.

Рис. 4. Раскоп 2019 г. (схема): А – фундаменты сооружений, возведенных после разборки Новых Приказов, и яма 1 с материалами 1812 г.; Б – фундаменты Новых Приказов. Условные обозначения: а – сооружения конца XVIII – начала XIX в.; б – фундаменты Новых Приказов; в – перекоп; г – фундаменты перегородок XVIII в. в здании Приказов; д – дощатый пол; е – полевые номера сооружений; ж – места находок (1, 2 – сабли, 3 – штык, 4 – пистолет). Fig. 4. 2019 Excavation site (layout)

От залегавших ниже прослоек горизонт отложений периода существования Новых Приказов отделялся тонкой (2–8 см) прослойкой известкового раствора, подходившей непосредственно к кладке фундамента. Нет сомнений в том, что эта прослойка сформировалась в момент строительства здания Приказов в 1675–1680 гг. и она маркирует уровень, с которого был заложены траншеи под фундаменты. Фундаменты Новых Приказов прорезали несколько прослоек серой, коричневой и темно-серой супесей, насыщенных обломками кирпичей и костей животных, включавших фрагменты деревянных настилов плохой сохранности. Эта пачка прослоек мощностью до 0.5 м (рис. 3, Б) соответствует времени существования Старых Приказов и предшествовавших им “дьячих изб” (середины XVI – середины XVII в.). В северо-восточной части раскопа внутри рассматриваемого слоя фиксировалась строительная прослойка, состоявшая из белокаменных отесков и извести, которую можно предположительно связывать со строительством Старых Приказов в 1591 г. (к сожалению, сами эти строения не попали в границы раскопа). Нижняя часть слоя в этом случае может связываться с отложениями той “площади”, на которой была начата стройка.

Более ранние слои (первой половины XVI в.) лишь начаты археологическим изучением и поэтому давать им характеристику преждевременно. Следует лишь указать, что они включали горизонты пожаров, насыщенные древесным углем и обломками глинобитных печей.

Архитектурные сооружения. С горизонтом последней четверти XVIII в. связаны столбчатые фундаменты, сложенные из вторично использованных разноразмерных белокаменных блоков, бутового камня, обломков ступеней, кровельной лещади и кирпича, оставшихся от разборки здания1. Кирпич встречен как большемерный, так и среднеформатный (23.5 × 11.5 × 7 см, 25 × 11 × 7 см). Большемерный кирпич, в основном, представлен нецелыми формами со следами употребления в первоначальной кладке. Мелкий же кирпич ранее не использовался в конструкциях: это брак, образовавшийся при перевозке и хранении строительных материалов. Кладка выполнена на тощем известково-песчаном растворе серо-розоватого оттенка с мелким песком, который полностью утратил связующие свойства и представлял собой рыхлую рассыпающуюся массу.

Некоторые из столбчатых фундаментов были основаны непосредственно на верхнем обрезе северной стены здания Приказов (рис. 4, А; сооружения 2, 4, 5, 7, 19, 17, 17а, 19, 21), т.е. все они возникли уже после его разборки. Наиболее ранними из них являлись небольшие столбики со сторонами от 0.7 до 1.0 м в юго-западной части раскопа, которые выстраивались в линии по направлениям, близким к С–Ю и В–З, но расстояния между ними были нерегулярными.

Несколько позже появились основания для более крупной постройки (рис. 4, А; сооружения 6 и 20), в состав которых был полностью включен один из малых столбчатых фундаментов (сооружение 19). Они также были сложены из вторично использованного белого камня и кирпича на близком по составу растворе. На планах конца XVIII – начала XIX в. никаких капитальных построек на этом участке не показано, так что рассмотренные фундаменты могли принадлежать или какому-то временному объекту, связанному с церемонией закладки Кремлевского дворца в 1773 г., или с обустройством в 1786 г. Плац-парада с караульнями и артиллерийской батареей для салютационной стрельбы2.

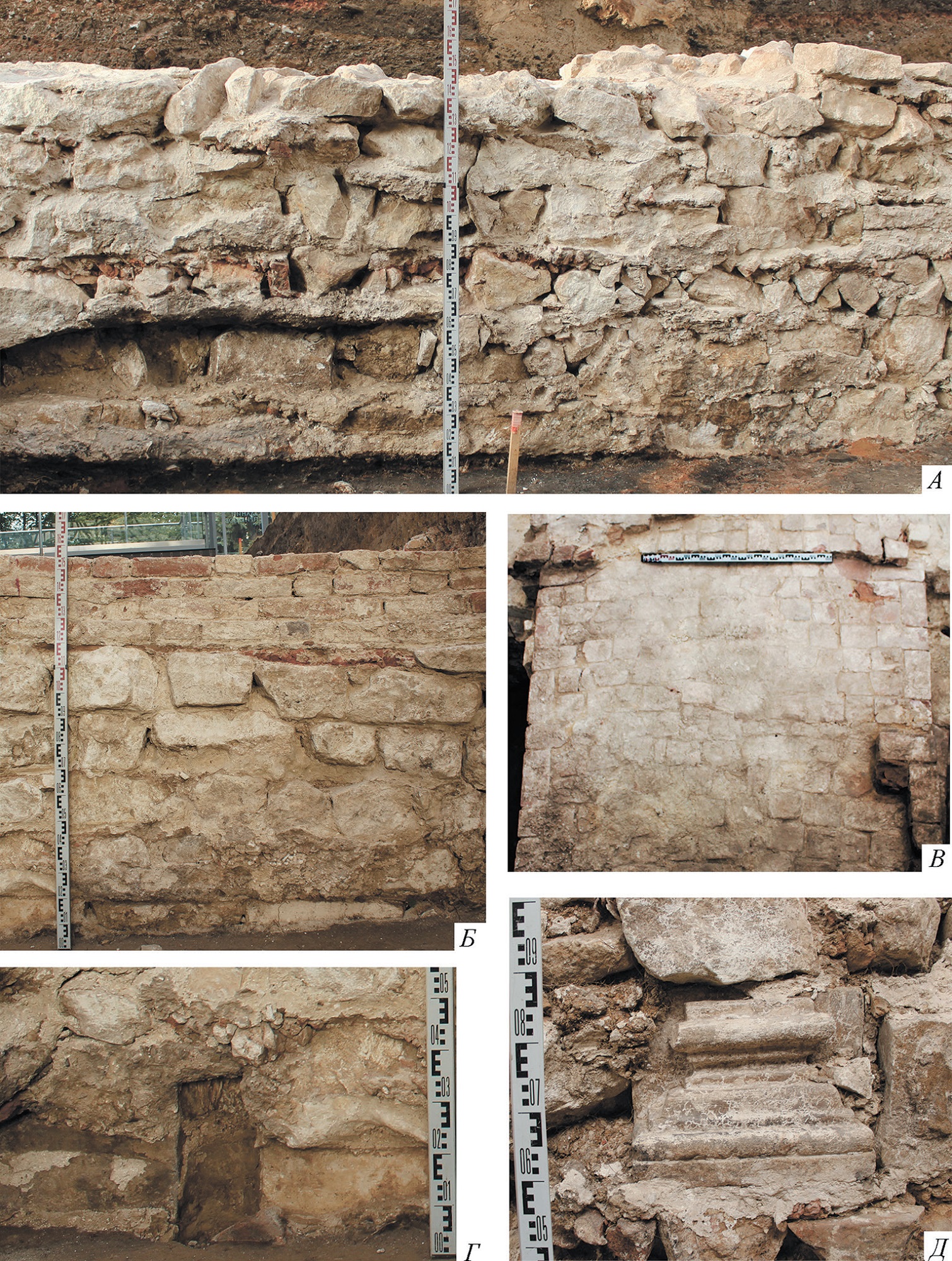

Остатки здания Приказов занимали около половины площади раскопа (120 м2). Раскрыт участок основания северной продольной стены здания (ее протяженность в раскопе составила 24 м), ориентированной практически по оси З–В, и перевязанные с ней три поперечные, что свидетельствует о единовременности возведения конструкций. С севера в продольной стене имеется частично выступающая из ее плоскости прямоугольная в плане заглубленная камера (рис. 3, А; 4). В восточной зоне раскопа поверх фундамента сохранилось до трех нижних рядов кладки стен здания из большемерного кирпича (формат 30.5–32 × 14.5–15.5 × 7.5–8 см) на довольно прочном известково-песчаном растворе в верстовой системе перевязки (рис. 5, Б, В). В забутовке встречается вторично использованный маломерный кирпич (2–24 × 11.5–12 × 5.5 см), применявшийся в середине – второй половине XVI в. Ширина стены в уровне кирпичной кладки составляет 2.25–2.4 м; ее лицевая поверхность, обращенная на Ивановскую площадь, выполнена из белого камня. Два ряда гладко тесаных постелистых белокаменных блоков (размерами 52–62 × 25–29 × 14–20 см) образуют переход от фундамента к цоколю.

Рис. 5. Фундаменты Новых Приказов: А – кладка фундамента северной стены (вид с Ю); Б – кирпичная кладка стены поверх белокаменной кладки фундамента (вид с З); В – кирпичная кладка стены (вид сверху с Ю); Г – полость от истлевшей сваи в основании фундамента; Д – белокаменный импост в кладке фундамента. Fig. 5. The substructures of the New Prikazy building

Кладка фундамента выполнена из разноразмерного белокаменного бута, с проливкой каждого ряда известково-песчаным раствором (рис. 5, А). В ней преобладает грубо околотый камень, но встречаются и блоки, близкие к прямоугольной форме, а также отдельные детали во вторичном использовании. Например, белокаменный профилированный импост – деталь интерьера здания, возможно, происходит из разобранных перед строительством “дьячих изб” 1591 г. (рис. 5, Д). Мощность фундамента около 2 м, под его подошву были набиты деревянные сваи, от которых сохранились пустоты-“стаканы” и отпечатки крайних свай в растворе, заглубленные в вертикальные боковые поверхности бутовой кладки (рис. 5, Г).

Фундаментные рвы, прорезающие остатки более ранних построек, не были доведены до материка; их подошвой служит отложившийся на участке мощный культурный слой. Вероятно, вследствие этого произошли заметные деформации конструкций здания и просадки в направлении бровки холма.

Поперечные стены в пределах раскопа не имеют белокаменной облицовки, а кирпичная кладка у них начинается немного ниже, чем у продольной стены (до 5 рядов; кирпичная кладка западной из них выбрана полностью, но сохранились отпечатки в растворе на плоскости верхнего обреза фундамента). Расстояние между фундаментами поперечных стен составляет 8.6 и 3.9 м, что дает представление о габаритах отдельных палат. Видимая в раскопе часть второй с востока поперечной стены трапециевидна в плане. На оси именно этой стены находится внутристенная камера (рис. 3, А), ее П-образные наружные стенки значительно тоньше основных стен здания (0.8–0.95 м), а внутренняя плоскость с южной стороны имеет ярко выраженный уклон, так что помещение заметно сужается книзу. Габаритные размеры камеры – 3.2 × 2.15 м, наружного выступа – 5.15 × 1.8 м, глубина – 2.5 м (от верхних камней стенок). Изнутри по периметру она облицована постелистыми белокаменными блоками (размерами до 53 × 25–30 × 10–12 см) в верстовой системе перевязки, с чередованием длинных и коротких сторон блоков в каждом ряду, но без строгого соблюдения версты по вертикали. В зоне примыкания поперечных стенок камеры к фундаменту основного здания образовались вертикальные трещины, вызванные неравномерными осадками. Наружной облицовки нет. Дно камеры грубо вымощено белокаменными плитами нерегулярной формы, в вымостке прослежены пустоты от сгнивших свай. Посередине верхней части стен сохранились пяты белокаменной арочной перемычки, служившей основанием располагавшейся выше перегородки, разделявшей камеру надвое.

Внутристенная камера была засыпана мусором, состоявшим из обломков кирпича, белого камня, известковой крошки с небольшой примесью грунта, костей животных (включая полные скелеты трех собак) и разнообразных изделий, среди которых присутствовали обломки рельефных поливных безрамочных изразцов (зеленых и полихромных) с отступающей румпо и 6 монет ручного чекана, среди которых определимы были серебряные копейки Михаила Федоровича (2 шт.) и Алексея Михайловича (1 шт.), а также одна медная монета плохой сохранности, предположительно, чекана Петра I3. Таким образом, камера была засыпана мусором не позднее начала XVIII в. Другие находки из заполнения камеры (обломки импортных стеклянных бокалов и массовый керамический материал) не противоречат такой дате. В пользу этого предположения может говорить и то, что подобного элемента нет на подробном плане здания XVIII в. из собрания ГИМ, хотя на южной стене аналогичный элемент присутствует (Бакланова, 1926. Рис. 3). Назначение камеры не вполне ясно. Аналогичную конструкцию имеют нижние части ретирад (нужников), например, в южной стене келий Архиерейского двора в Вологде (1671–1675 гг.). Однако рассматриваемая камера не имеет явных следов использования в качестве ретирады и могла служить как в качестве арестантского помещения, так и в качестве кладовой (подвала) для хозяйственных нужд.

Дополнительную сложность интерпретации камеры составляет ее размещение рядом со столбчатыми опорами, сложенными из белокаменных грубо тесаных разноразмерных блоков, которые были выстроены вместе со зданием Новых Приказов и разрушены также одновременно с его разборкой (рис. 4, Б; сооружения 12, 13, 14, 15). Эти фундаменты могли служить основанием для крыльца и лестницы, ведшей на второй этаж здания. В этом случае камера размещалась непосредственно под лестничным всходом.

На протяжении менее чем ста лет существования здания Новых Приказов его помещения неоднократно ремонтировались, как после пожаров 1701–1702 и 1737 гг., так и при реорганизации занимавших его служб. Строились новые стены и перегородки, для которых устраивались ленточные фундаменты шириной 80–90 см из небрежно уложенных белокаменных блоков вторичного использования и битого кирпича на известковом растворе (рис. 4, Б; сооружения 18 и 23). Один из этих фундаментов (сооружение 18) прорезает деревянный пол первой четверти XVIII в., т.е. относится к более позднему времени бытования здания.

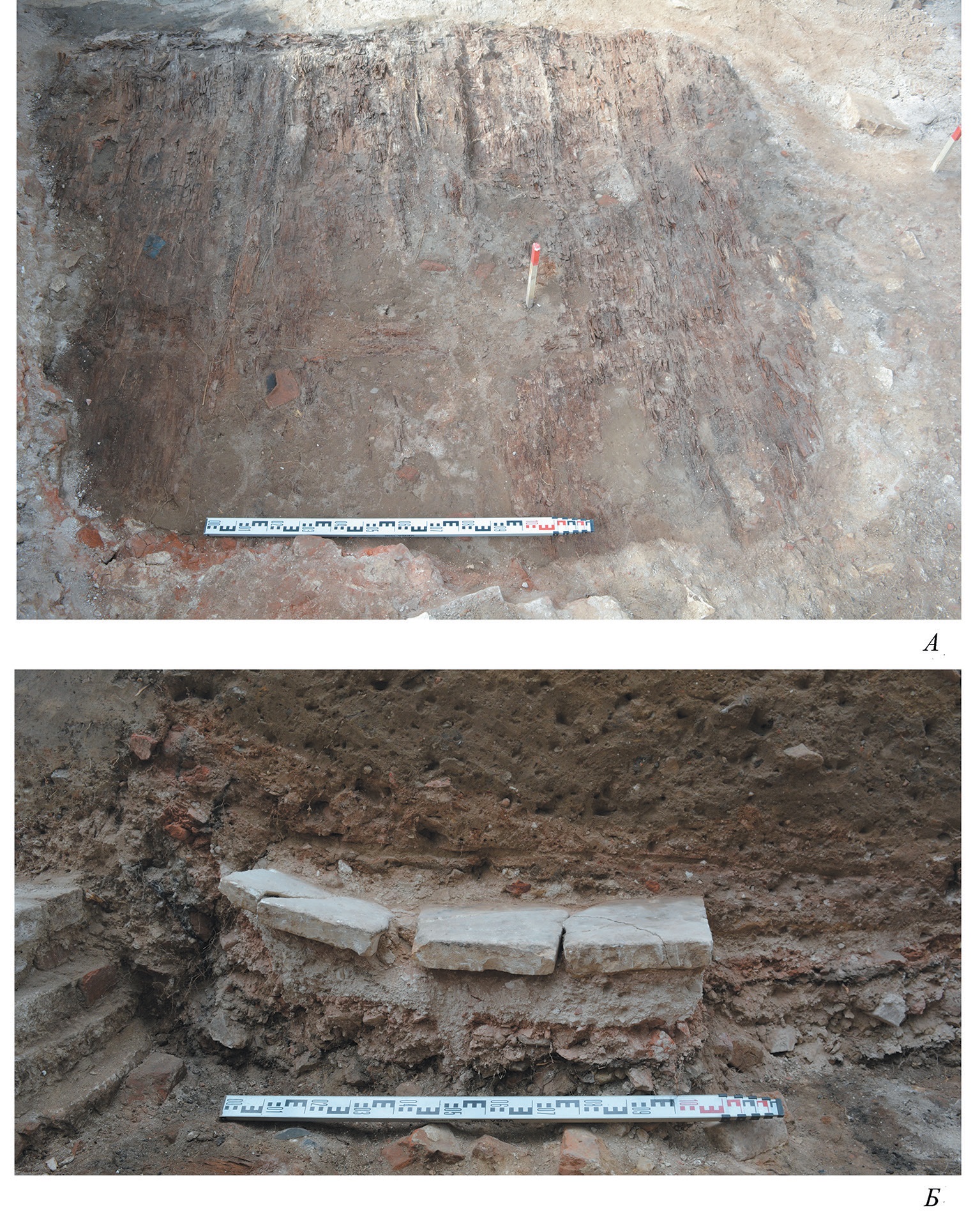

Полы на первом этаже здания настилались по деревянным лагам, уложенным непосредственно на грунт. Зафиксировано 2 уровня таких полов, разделенных подсыпкой грунта толщиной 10–15 см. Нижний, более ранний, сохранился очень плохо, в виде отдельных полос древесного тлена, зато в несколько лучшем виде дошел фрагмент более позднего пола, на поверхности которого найдены монеты Петра I (рис. 4, Б; 6, А; сооружение 8). В южной части раскопа удалось проследить фрагмент мощения пола из прямоугольных белокаменных плит шириной 30–40 см и толщиной 6.5–7 см, уложенных по растворной стяжке и подготовке из кирпичного щебня (рис. 4, Б; 6, Б; сооружение 11). Судя по находкам под этим мощением монет Анны Иоанновны, оно возникло позже 1730-х годов. Более поздние полы, существовавшие в середине – третьей четверти XVIII в., на исследованном участке не сохранились (вероятно, они были уничтожены при разрушении здания).

Рис. 6. Мощение внутренних помещений Новых Приказов: А – дощатый пол (вид с Ю); Б – остатки плит белокаменного мощения в юго-восточном профиле раскопа (вид с СЗ). Fig. 6. The floor and the pavement in the rooms of the New Prikazy building

Исходя из известного по планам XVIII в. местоположения исследуемого участка здания 1675–1683 гг. по отношению к Архангельскому собору (в 50 м от его апсид), он относится к той части строения, где размещался Разрядный приказ. Еще ближе к собору находился Посольский приказ.

Датирующий материал. Горизонт конца XVIII–XIX вв. содержал большое число разнообразных находок (более 300), однако часть из них была переотложена. Наибольший интерес представлял комплекс ямы 1 (западины, сформировавшейся над просевшим заполнением упоминавшейся внутристенной камеры), содержавший более 240 разнообразных изделий, среди которых преобладали предметы вооружения и воинского снаряжения конца XVII – начала XIX в.: сабля в ножнах, штык от мушкета (рис. 7, 1, 2), целый пистолет, шомпол, детали ружейных замков, свинцовые пули, ружейные кремни, форменные пуговицы, детали портупеи и т.п. Для датировки и атрибуции этого комплекса были важны находки двух бронзовых нюрнбергских счетных жетонов (рис. 7, 3), пуговиц офицеров штаба и гвардии Великой армии Наполеона Бонапарта (Fallow, 1997) (рис. 7, 4, 5), пряжек и блях с символикой Французской империи (рис. 7, 6). Здесь же были найдены многочисленные импортные текстильные изделия – обрывки парадной одежды из парчи европейского производства, фрагменты галунной и шелковой лент, часть веера4. Интересна серия предметов из цветных металлов, которые могли являться частями различных женских украшений, в том числе из благородных металлов (рис. 7, 7), а также крупный роговой гребень, украшенный тонкой резьбой (рис. 7, 8). Наряду с такими неординарными находками, в том же комплексе встречены и вполне обычные бытовые предметы: обломок чугунного горшка, железный серп, гвозди, оселок, стеклянные бутылки, помадные банки (включая импортные). По-видимому, обнаруженный комплекс образовался после оставления армией Наполеона Москвы в конце октября 1812 г.

Рис. 7. Материалы 1812 г. из ямы 1: сабля (1), штык от мушкета (2), счетный жетон (3), пуговицы (4, 5), бляха (6), гребень (7), украшение со вставками из граната (8) (1, 2 – сталь, 3–6, 8 – цветной металл, 7 – рог). Fig. 7. Materials of 1812 from pit 1

Таблица 1. Распределение изразцов по слоям раскопа 2019 г.Table 1. The distribution of tiles across the layers of 2019 excavation site

| Типы изразцов | Слой 1 (разрушения Приказов, 1770-е годы) | Слой 2 (функционирования Приказов, 1670–1770 гг.) | Слой 3 (до строительства Приказов, середина XVII в.) |

| Красные рельефные рамочные | 10 | 59 | 288 |

| Зеленые рельефные безрамочные | 28 | 38 | – |

| Полихромные рельефные | 90 | 63 | – |

| Гладкие расписные | 2 | 1 | – |

В слое разрушения Приказов встречены более 200 разнообразных бытовых предметов, однако самой массовой категорией находок оказались медные монеты (66 экз.), относящиеся к периоду от первой половины XVII в. до 1779 г. (с абсолютным преобладанием монет 1710–1730-х годов).

В слое, отложившемся в период существования Новых Приказов, сохранилось крайне мало предметов, связанных с бытом этого административного здания. Всего собрано более 240 различных находок. Монет среди них было 61 экз., но при этом более половины из них (39 экз.) датировались периодом от 1700 до 1744 г., а остальные относились к ручному чекану XVII в. Полное отсутствие монет 1750–1760-х годов создает впечатление, что в ходе разборки здания была также срезана и верхняя часть культурного слоя, вместе с наиболее поздними полами внутри помещений.

При раскопках А.Н. Султанова в восточной части комплекса Приказов разнообразные изразцы последней четверти XVII–XVIII в. составляли одну из главных категорий находок5. В раскопе 2019 г. их было значительно меньше: в слое разрушения 130 обломков и 160 – в слое функционирования Приказов (табл. 1). Интересно, что изразцы XVIII в. тут практически не встречены, хотя они были зафиксированы Н.В. Султановым в восточной части здания (1898. Стб. 606). В слое разрушения Приказов абсолютно преобладали обломки рельефных полихромных и зеленых изразцов (с соотношением 3:1), т.е. тех их разновидностей, которые только и могли быть использованы для строительства печей в ходе возведения приказных зданий на рубеже 1670–1680-х годов.

Рис. 8. Находки из слоев функционирования Новых Приказов (1–5), Старых Приказов (6–8) и слоя первой половины XVI в. (9–11): 1 – обломок оклада иконы (серебро, эмаль, камни), 2 – переносная чернильница (керамика, глазурь), 3 – горло чернолощеного кувшина с граффито (керамика), 4 – 8 – сапожные подковки (железо), 9–11 – обломки браслетов (стекло). Fig. 8. Finds from the occupational layers of New Prikazy (1–5), Old Prikazy (6–8) and the layer of the first half of the 16th century (9–11)

Таблица 2. Статистика керамических формTable 2. Statistics of ceramic forms

| Объект | Горшки | Кувшины |

| Раскоп в Большом Кремлевском сквере. Слой функционирования Приказов (1680–1760-е годы) | 127 | 259 |

| Подвал Старого Государева двора в Ново-Иерусалимском монастыре (1730–1740-е годы) | 71 | 33 |

Примечание: Количество сосудов определено исходя из числа морфологически определимых обломков по принципу наименьшего варианта (за единицу учета принимались обломки, которые могли принадлежать к одному и тому же сосуду).

В культурном слое, отложившемся во время функционирования Приказов, соотношение полихромных и монохромных зеленых изразцов уже несколько иное – 3:2. Видимо, все они выпадали в слой по мере ремонта и замены печей, стоявших в здании. Следовательно, соотношение этих фрагментов в какой-то степени отражает распределение разных печных наборов в новопостроенном здании. Обращает на себя внимание и тот факт, что количество обломков красных рамочных изразцов первой половины – середины XVII в. здесь заметно (в 6 раз) выше, чем в слое разрушения Приказов, а само их присутствие в слое конца XVII–XVIII в. сложно объяснять одним только их перемещением из нижележащих отложений в ходе различных земляных работ. Поэтому появление красных изразцов в слое существования Новых Приказов надо связывать с разрушением каких-то иных зданий (или замене в них старых печей), располагавшихся где-то неподалеку.

Интерес представляет также находка обломка серебряного оклада иконы, украшенного сканью и вставками из полудрагоценных камней (рис. 8, 1). Находка сделана в нижней части фундамента (сооружение 18), заложенного в середине XVIII в. для возведения внутренней перегородки в одном из помещений. Вероятно, столь ценный предмет попал в фундаментный ров по каким-то совершенно случайным причинам, преднамеренное помещение его сюда кажется маловероятным.

Самой массовой разновидностью находок, собранных в рассматриваемом слое, были железные сапожные подковки. Одних только целых таких предметов имелось 58 экз., что составляло 22% всех вещевых находок данного комплекса, а с учетом обломков их количество достигало 90 шт. (рис. 8, 4, 5). Столь высокая концентрация сапожных подковок может объясняться публичностью Приказов, посещавшихся большим числом людей.

Очень интересные данные обещают дать исследования керамики, собранной в слое, отложившемся в ходе существования Новых Приказов. Яркой особенностью этого комплекса было необычно малое число обломков горшков при изобилии кувшинов и мисок (табл. 2). К сожалению, при изучении московской керамики в прошлом не проводилась фиксация количества хотя бы основных функциональных форм сосудов, что создает серьезные трудности для оценки ситуации. Единственным исключением из этого правила являются данные, полученные для нескольких опорных комплексов на Подоле Московского Кремля в 2007 г. (Коваль, 2016. Табл. 2). Правда, там изучались более ранние объекты (XIV–XVI вв.), однако по ним удалось проследить тенденцию к постоянному росту доли кувшинов по отношению к горшкам: от 1:42 до 1:3 за указанный временной интервал. И все же, даже допуская дальнейшее усиление такой тенденции, подавляющее преобладание кувшинов над горшками в слое существования Новых Приказов совершенно нетипично для городских культурных слоев Москвы.

К счастью, имеется возможность сравнить близкие по времени (хотя и не столь представительные по количеству) материалы из раскопок в Ново-Иерусалимском монастыре, где проведены подсчеты функциональных форм сосудов из засыпанного не позднее 1740-х годов подвала монастырских келий (объект 68 раскопа 1, 2009 г.) (Беляев, Коваль, 2009): соотношение числа кувшинов и горшков в Приказах (2:1) было прямо противоположно ситуации в синхронном монастырском комплексе (1:2).

Объяснение такой разительной разницы видится в том, что в здании Приказов не готовили пищу (ни в горшках, ни в какой бы то ни было иной посуде). Как и где питались приказные дьяки и подьячие, прочие служители этого присутственного места, не известно. Возможно, они приносили еду с собой, и вряд ли контейнерами для ее переноски служили кухонные горшки, скорее это могли быть берестяные туеса или металлические емкости. А вот вода и прочие напитки могли доставляться к их столу в керамических кувшинах. Такие сосуды неизбежно периодически разбивались и утилизировались либо в самом здании Приказов, либо рядом с ним.

Ярким примером такого рода стал развал верхней части чернолощеного кувшин с граффито, собранный в заполнении описанной выше внутристенной камеры. По профилировке и декору он соответствует хорошо известным московским сосудам XVII в. (Розенфельдт, 1967. Табл. 9, 5–9). Граффито сохранилось не полностью и читается с определенной долей условности, поскольку написано оно было человеком, владевшим техникой скорописи, использовавшим выносные буквы (рис. 8, 3): «Сии кув[шин] ...илы Огоро(д)наг(о)»6. Надпись указывает на владельческую принадлежность сосуда и имя владельца, вероятно, «[Дан]илы (либо Гаврилы, Вавилы и т.п.) Огороднаго». Хотя в списках дьяков и подьячих московских учреждений конца XVII – начала XVIII в. прозвища “Огородный” нет, можно предположить, что его мог носить один из канцелярских служителей низкого ранга. Чернолощеные кувшины с процарапанными по их поверхности надписями давно известны археологам Москвы (Золотов, 1959), в Кремле также были найдены обломки таких сосудов с владельческими знаками, включающими наборы букв (Коваль, 2018. Рис. 5, 5), однако целые надписи на посуде здесь ранее не встречались.

Другим предметом, непосредственно связанным с приказным бытом, является белоглиняная переносная чернильница, покрытая зеленой прозрачной глазурью (рис. 8, 2). Кроме того, найдены обломки нескольких настольных глазурованных чернильниц-пеналов. Такие сосудики уже находили в прошлом при раскопках в Москве – их использовали не только в Кремле, но и во многих других частях города.

Слой, отложившийся в период существования Старых Приказов (с середины XVI по середину XVII в.), датирован монетами ручной чеканки (22 шт.), среди которых надежно определяются семь монет Ивана IV, одна – Бориса Годунова, две – Владислава Жигимонтовича, 2две – Михаила Федоровича и одна – Алексея Михайловича. Слой оказался насыщен разнообразными изделиями, среди которых массово встречены обломки красных рамочных изразцов (табл. 1) с рельефными изображениями (батальные сцены, фантастические животные, геральдический двуглавый орел, растительные мотивы) и несколько обломков белоглиняных изразцов, покрытых желтой прозрачной глазурью, декорированных в европейском “барочном” стиле7. Второй категорией массовых находок из этого слоя были железные сапожные подковки – более 250 целых и фрагментированных изделий (рис. 8, 6-8). Среди индивидуальных вещевых находок целиком сохранившиеся подковки составили 33% (т.е. еще больше, чем в слое жизни Новых Приказов). Таким образом, на всем протяжении функционирования приказных зданий посетители теряли здесь обувную фурнитуру.

В более раннем слое, отложившемся до начала размещения на исследуемом участке Приказов в середине XVI в., обнаружено относительно немного находок, однако среди них выделяются переотложенные вещи, характерные для домонгольской эпохи, в частности – обломки стеклянных браслетов (рис. 8, 9–11). Эти предметы свидетельствуют о присутствии здесь в нижней части культурного слоя средневековых отложений.

Основные результаты. Главный научный результат раскопок 2019 г. – получение данных о характере и стратиграфии культурных отложений XVI–XIX вв. в центральной части Кремля и связи их с историческими событиями этого времени. Для понимания специфики культурных напластований на этом участке существенно, что формирование этой толщи происходило хронологически неравномерно, а периодические подрезки грунта, нивелировки и расчистки территории привели к тому, что далеко не все хронологические периоды представлены в стратиграфической колонке. Среди удаленных горизонтов – значительная часть культурных отложений, связанных с завершением использования здания Новых Приказов в середине и третьей четверти XVIII в. Отчетливо выделяются в раскопе горизонты расчистки Кремля после пожара 1812 г. и ухода из Москвы наполеоновских войск, горизонты 1770-х годов, сформировавшиеся в процессе разборки здания Новых Приказов и нового обустройства участка, горизонты и комплексы находок 1710–1730-х годов, напластования середины – третьей четверти XVII в., связанные с функционированием Старых Приказов.

Несмотря на лакуны в культурном слое, раскопки дали яркий материал для характеристики обстановки приказного делопроизводства и повседневного быта центральных органов управления Московского царства – Российской империи XVII–первой половины XVIII в. Открытие остатков здания Новых Приказов, построенного в одном из наиболее выгодных панорамных мест Москвы на кромке Кремлевского холма и являвшегося важным элементом кремлевского ансамбля, позволит прояснить место этой неординарной постройки в истории русской архитектуры XVII в. Изучение фундаментов Приказов и многочисленных строительных артефактов, собранных в раскопе, может стать материалом для обоснованной графической реконструкции исчезнувшего здания.

Остатки Приказных палат 1591 г. в раскопе не выявлены. Вероятно, с ними связана одна из строительных прослоек известковой крошки, документированная в культурных отложениях конца XVI в., а также дощатые дворовые вымостки. С печами, стоявшими в “Старых Приказах”, можно связывать обширный комплекс красных рамочных изразцов.

Продолжение раскопок открывает перспективу изучения более ранних культурных отложений в центральной части Кремля. Присутствие на исследуемом участке отложений домонгольского времени (вторая половина XII – первая половина XIII в.) и раннего железного века (дьяковская культура, 2 половина I тыс. до н.э.) подтверждается находками керамики этих периодов в перекопах и фундаментных рвах позднейших построек.

References

- 1. Baklanova N.A., 1926. The furnishings of Moscow Prikazy in the 17th century. Trudy Gosudarstvennogo istoricheskogo muzeya [Transactions of the State Historical Museum], 3. Moscow, pp. 53–100. (In Russ.)

- 2. Baranova S.I., 2015. On the history of the first finds of Russian tiles in the Moscow Kremlin. Obraz khristianskogo khrama: sbornik statey po drevnerusskomu iskusstvu k 60-letiyu A.L. Batalova [The image of the Christian temple: Collected articles on the art of Rus to the 60th anniversary of A.L. Batalov]. L.A. Belyayev, ed. Moscow: Artkitchen, pp. 524–548. (In Russ.)

- 3. Belyayev L.A., Koval’ V.Yu. Otchet ob okhrannykh nauchno-issledovatel’skikh arkheologicheskikh rabotakh, napravlennykh na obespecheniye sokhrannosti ob”yektov arkheologicheskogo naslediya i soprovozhdayushchikh geologicheskiye i arkhitekturnyye issledovaniya v ramkakh vypolneniya proyektnykh rabot po sokhraneniyu Voskresenskogo Novo-Iyerusalimskogo monastyrya v 2009 g. [Report on salvage and research archaeological activities aimed at the preservation of archaeological heritage sites and accompanying geological and architectural investigation as part of the design work to preserve the Resurrection New Jerusalem Monastery in 2009]. Arkhiv Instituta arkheologii Rossiyskoy akademii nauk [Archive of the Institute of Archaeology RAS], R-1, № 37096, 37097, 37103, 37107, 37109.

- 4. Dopolneniya k aktam istoricheskim [Supplements to historical records], 9. St.Petersburg: Tip. II otdeleniya Sobstvennoy EIV Kantselyarii, 1875. 375 p.

- 5. Dukhovnyye i dogovornyye gramoty velikikh i udel’nykh knyazey XIV–XVI vv. [Spiritual and contractual letters of the Grand and apanage princes of the 14th–16th centuries]. Moscow: AN SSSR, 1950. 585 p.

- 6. Fallow L., 1915. Le bouton uniforme francais (De l'Ancien régime à fin juillet 1914). Paris. 327 p.

- 7. Koval’ V.Yu., 2016. Ceramics from excavations in the Podol (boundary) of the Moscow Kremlin. Arkheologiya Podmoskov’ya [Archaeology of Moscow vicinity], 12. Moscow: IA RAN, pp. 437–475. (In Russ.)

- 8. Koval’ V.Yu., 2018. Ceramics from excavations at the Podol (boundary) of the Moscow Kremlin. Series of small items. Arkheologiya Podmoskov’ya [Archaeology of Moscow vicinity], 14. Moscow: IA RAN, pp. 414–441. (In Russ.)

- 9. Panova T.D., 2013. Istoricheskaya i sotsial’naya topografiya Moskovskogo Kremlya v seredine XII – pervoy treti XVI veka [Historical and social topography of the Moscow Kremlin in the middle of the 12th – the first third of the 16th century]. Moscow: TAUS. 406 p.

- 10. Polnoye sobraniye russkikh letopisey [The complete collection of Russian chronicles], 8. St.Petersburg: Tip. E. Pratsa, 1859. 301 p.

- 11. Polnoye sobraniye russkikh letopisey [The complete collection of Russian chronicles], 13/2. St.Petersburg: Tip. I.N. Skorokhodova, 1906, pp. 303–532.

- 12. Polnoye sobraniye russkikh letopisey [The complete collection of Russian chronicles], 34. Moscow: Nauka, 1978. 304 p.

- 13. Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii [The complete collection of laws of the Russian Empire], 1. St.Petersburg: Tip. II otdeleniya Sobstvennoy EIV Kantselyarii, 1830. 1072 p.

- 14. Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii [The complete collection of laws of the Russian Empire], 22. St.Petersburg: Tip. II otdeleniya Sobstvennoy EIV Kantselyarii, 1830. 1186 p.

- 15. Rozenfel’dt R.L., 1967. Moskovskoye keramicheskoye proizvodstvo XII–XVIII vv. [Moscow ceramic production of the 12th–18th]. Moscow: Nauka. 99 p. (SAI, E1-39).

- 16. Skvortsov N.A., 1893. The Moscow Kremlin. Dismantled cathedrals, churches and yards in the Kremlin. Russkiy arkhiv [Russian archive], 9, pp. 5–35. (In Russ.)

- 17. Sultanov N.V., 1898. Monument to Emperor Alexander II in the Moscow Kremlin. Stroitel’ [Civil engineer], 15-18, col. 561–748. (In Russ.)

- 18. Zabelin I.E., 1905. Istoriya goroda Moskvy [History of the city of Moscow], 1. Moscow: Tip. I.N. Kushnereva i K. 652 p.

- 19. Zolotov Yu.M., 1959. A black-burnished jar with an inscription. Sovet. Arkheol. [Soviet archaeology], 1, pp. 284–286. (In Russ.)