- PII

- S086960630010957-1-1

- DOI

- 10.31857/S086960630010957-1

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 138-158

- Abstract

The article discusses the results of the authors' activities on the Uzunlar rampart in 2016, during which the so-called Bosporan Gate was uncovered. This architectural and archaeological structure is a stone bridge over the Uzunlar ditch. The paper presents a chronologically ordered review of the found archaeological material with brief general historical references. Some groups of finds are published for the first time. The authors propose their view regarding the time of construction of the Uzunlar rampart and structures on the mound east of it in the 4th century BC, reconstruction of the fortification system in the second half of the 1st century BC, and later, at the turn of the 2nd–3rd centuries AD. Based on archaeological finds, the functioning of some of the structures is traced up to contemporary time.

- Keywords

- the Eastern Crimea, the Uzunlar rampart, Bosporan Gate, salvage excavation, chronology

- Date of publication

- 29.09.2020

- Year of publication

- 2020

- Number of purchasers

- 14

- Views

- 875

Результаты масштабных охранно-спасательных работ на Узунларском валу в Восточном Крыму в 2016 г., в ходе которых были открыты так называемые Боспорские ворота – архитектурно-археологическое сооружение античного времени, представляющее собой каменный мост через Узунларский ров, – были частично опубликованы как в академических, так и в научно-популярных отдизданиях. Однако большая часть статей и тезисов докладов носила обзорный характер. В ходе раскопок 2016 г., проведенных на площади более 8 000 м2, было исследовано множество археологических объектов от ранней античности до Нового времени, так или иначе ситуационно связанных с обследованным проездом через линию Узунларского рва-вала. В данной работе мы дадим общее описание всего археологического материала, найденного в процессе работ, разделив его на несколько периодов1.

Узунларский вал в Восточном Крыму – один из нескольких древних меридиональных валов в этом регионе. Он является крупнейшим среди них и, по всей видимости, вообще самым крупным археологическим объектом юга России. Вал простирается от Азовского моря на севере до Узунларского озера на юге (Черноморское побережье), огораживая всю восточную часть Керченского полуострова, и его протяженность может достигать по некоторым расчетам 40 км. Он представляет собой глубокий ров и земляную насыпь к В от него. Ширина этой фортификационной системы достигает 35–40 м, а высота от дна рва до вершины насыпи, как показали работы разных лет, может составлять до 8 м. История исследования этого археологического памятника насчитывает более 200 лет и подробно изложена в известной монографии А.А. Масленникова (Масленников, 2003). Сама масштабность древнего сооружения, безусловно, предполагала наличие промежутков в линии рва-вала, необходимых для проездов. Один из подобных участков был нами обследован к западу от с. Горностаевка в ходе разведки в 2015 г. Примерно в 30 м к В от видимого разрыва в лини вала шириной до 20 м здесь располагался большой курган (диаметром ок. 40, высотой ок. 4 м), на вершине которого находился грабительский шурф, обнаживший золистые слои грунта, и в отвале которого была найдена керамика античного времени. Год спустя на этом участке был заложен большой раскоп, включивший в себя линию рва-вала, упомянутый курган, прикурганное пространство и весь участок между земляными сооружениями.

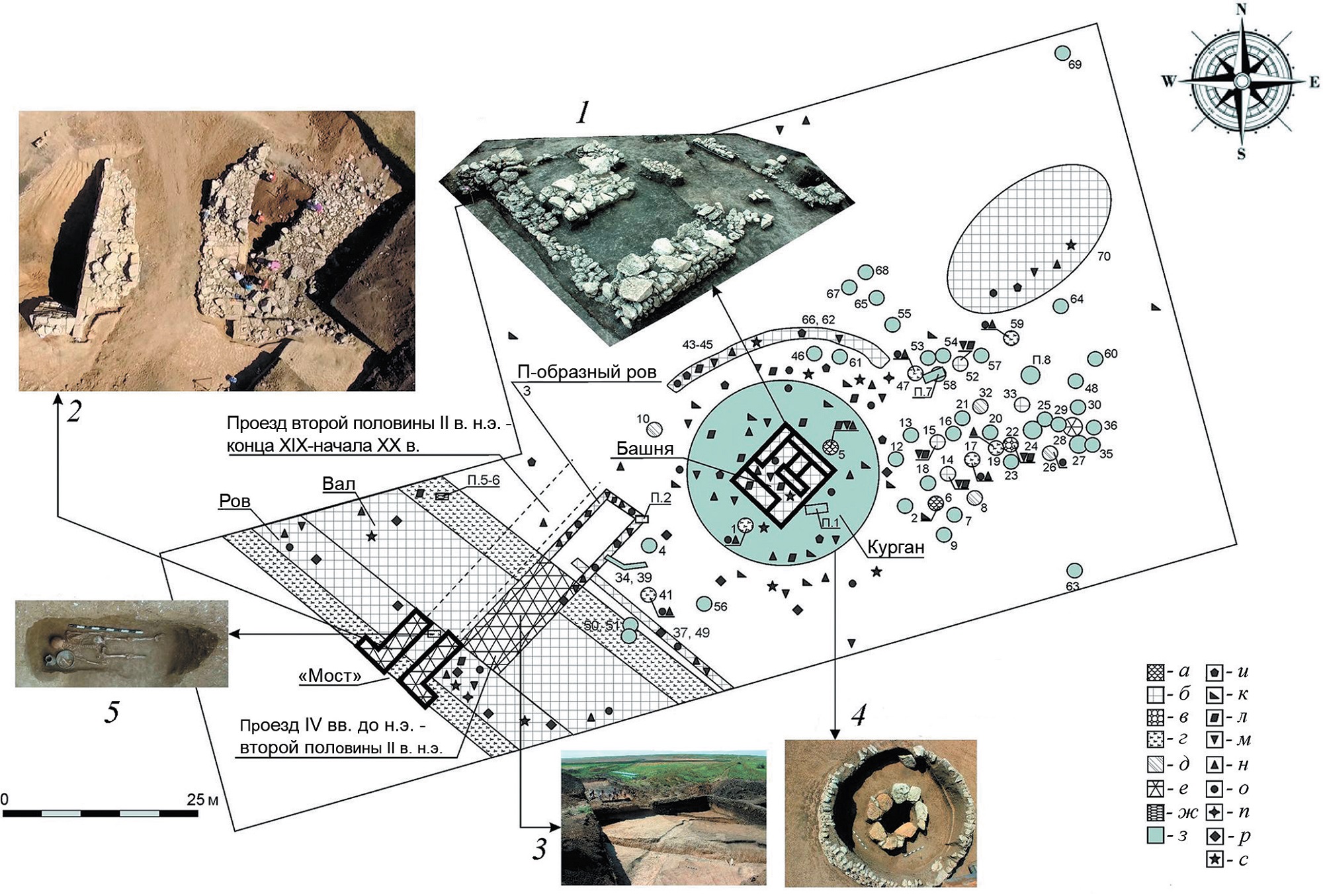

Рис. 1. Узунларский вал, 2016 г. Схема строительных остатков: 1 – фундамент башни, вид с С; 2 – “Боспорские ворота”, вид с С; 3 – П-образный ров, вид с Ю; 4 – погребение под насыпью; 5 – погребение 4. Условные обозначения: а–з – объекты (нижняя дата) (а – V в. до н.э., б – IV в. до н.э., в – III–II вв. до н.э., г – 108–15 гг. до н.э., д – I в. н.э., е – II – середина III в. н.э., ж – Средние века – Новое время, з – нет датирующих находок); и–с – отдельные находки (и – V в. до н.э., к – IV в. до н.э., л – III–II вв. до н.э., м – 108–15 гг. до н.э., н – I в. н.э., о – II – середина III в. н.э., п – поздняя античность, р – салтово-маяцкий период, с – Средние века – Новое время). Fig. 1. The Uzunlar rampart, 2016. The layout of construction remains

В результате проведенных работ здесь было исследовано более 70 археологических объектов (рис. 1) различного типа и хронологических периодов. Их можно разделить на несколько групп. К первой относятся масштабные выраженные в рельефе объекты – ров, вал и курган. Ко второй –выявленные каменные конструкции: раскопанная башня на вершине кургана (рис. 1, 1) и собственно сами “ворота” – мост через ров (рис. 1, 2). К третьей – несколько грунтовых погребений, выявленных на разных участках раскопа. И, наконец, к четвертой – углубленные в материк объекты: П–образный ров (объект 3; рис. 1, 3.), огораживающий проезд первого строительного периода через ров-вал, полукруглые в плане рвы к С от кургана и многочисленные хозяйственные ямы, выявленные в основном к В от кургана и частично к З от него2. Особый подтип этой группы представлен крупным (25 × 20 м) овальным котлованом (объект 70) в материке в восточной части раскопа. В ходе работ была собрана внушительная коллекция артефактов, среди которых 125 вошли в коллекционную опись и более 1000 – в полевую. Обратимся к данному археологическому материалу, предложив для него следующую периодизацию:

группа I – V в. до н.э.;

группа II – IV в. до н.э;

группа III – III–II вв. до н.э.;

группа IV – I в. до н.э.;

группаV – I в. н.э.;

группа VI – II–сер. III в. н.э.;

группа VII – сер. III–перв. пол. VII в. н.э;

группа VIII – сер. VII–IX в.;

группа IX – Средние века – Новое время.

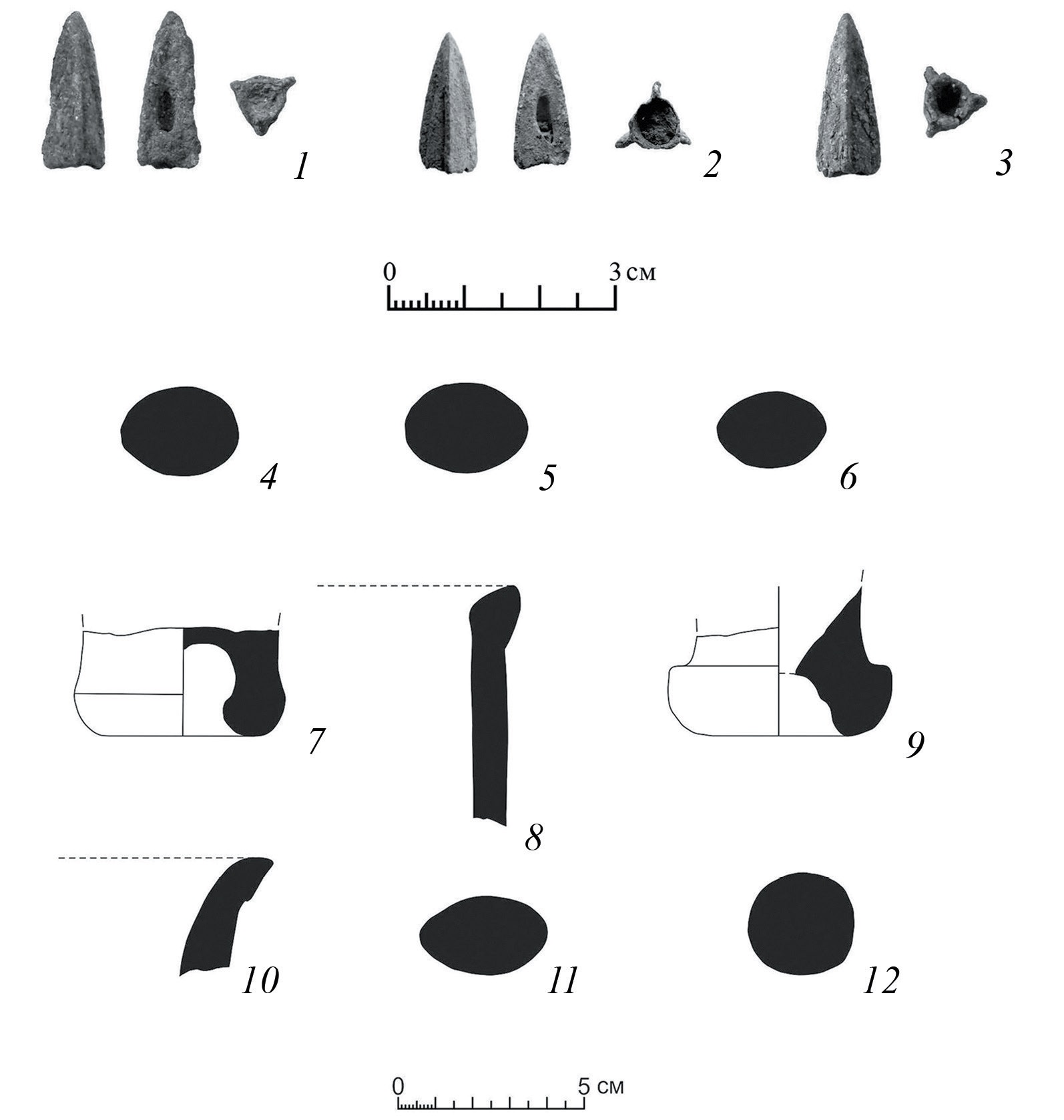

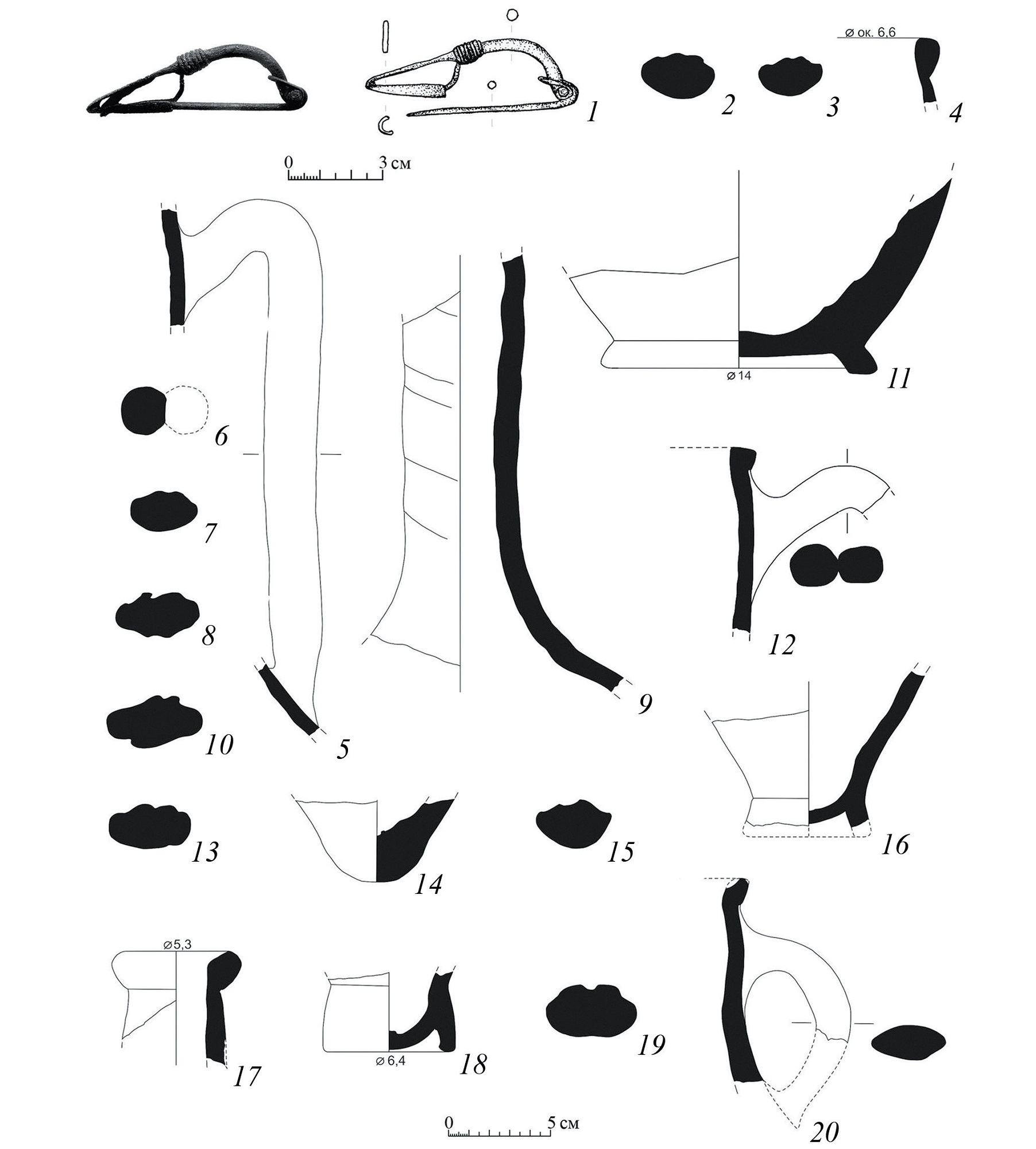

Рис. 2. Находки V в. до н.э. Fig. 2. Finds of the 5th century BC

Группа I представлена небольшим числом находок. К указанному времени могут относиться три трехгранных бронзовых наконечника стрел V–IV вв. до н.э. (рис. 2, 1–3; Мелюкова, 1964. Табл. 8: 3, 4). Два из них были найдены у северного подножия курганной насыпи, третий – на восточном склоне вала. Этим же временем могут датироваться несколько амфорных фрагментов. Среди них две ручки пухлогорлых хиосских3 амфор, одна из них (рис. 2, 4), перв. пол. – трет. четв. V в. до н.э., найдена в слое гумуса на южном склоне кургана, вторая (рис. 2, 6), перв. пол. V в. до н.э., найдена в северной части П-образного рва; ручка хиосской амфоры конического типа (рис. 2, 5) кон. V – трет. четв. IV в. до н.э., найденная в гумусе на восточном склоне вала; ножка хиосской амфоры развитого пухлогорлого (рис. 2, 7) варианта втор. четв. V в. до н.э., найденная в слое 1, на котором стояли стены башни на вершине кургана к В от нее; венчик и ножка хиосских амфор прямогорлого варианта ботрос (рис. 2., 8, 9) посл. четв. V в. до н.э., найденные, соответственно, в одной из хозяйственных ям (объект 6) и к СВ от курганной насыпи; венчик мендейской амфоры на рюмкообразной ножке варианта раннего/портичелло (рис. 2, 10) кон. V – перв. четв. IV в. до н.э. из прикурганного ровика С от кургана (объект 66); ручка амфоры круга Фасоса (рис. 2, 11) сер. – кон. V в. до н.э. из “котлована” (объект 70) и венчик лесбосской амфоры (рис. 2, 12) перв. пол. V в. до н.э. из ровика к СЗ от кургана (объект 45) (Монахов, 2003. Табл. 5–7, 9–12, 61, 5).

Что касается археологического материала этого столетия, то следует отметить, прежде всего, его малочисленность (около 2.5% от общего числа находок), возможность датирования части предметов и IV в. до н.э., а также расположение более половины из найденных вещей либо на кургане, либо вблизи него. В ходе раскопок было установлено, что погребение под внушительной курганной насыпью, обрамленное двойным каменным кольцом (рис. 1, 4), было полностью ограбленным. Однако, традиционно курганы подобного типа, расположенные вблизи линии Узунларского вала, считаются очень древними и относящимися еще к эпохе бронзы (Масленников, 2003. С. 56). К некоторым хронологическим выкладкам мы вернемся в заключении.

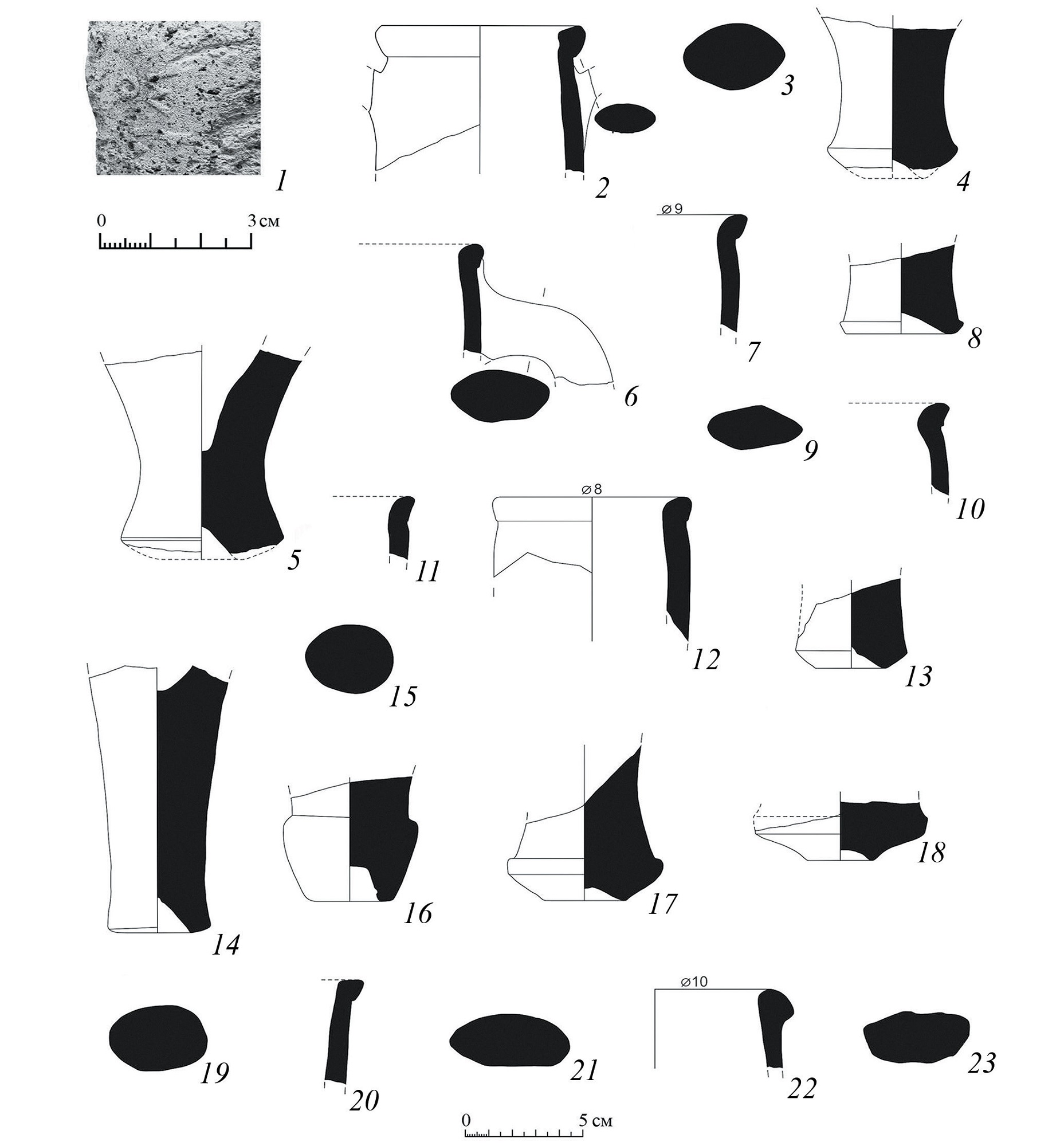

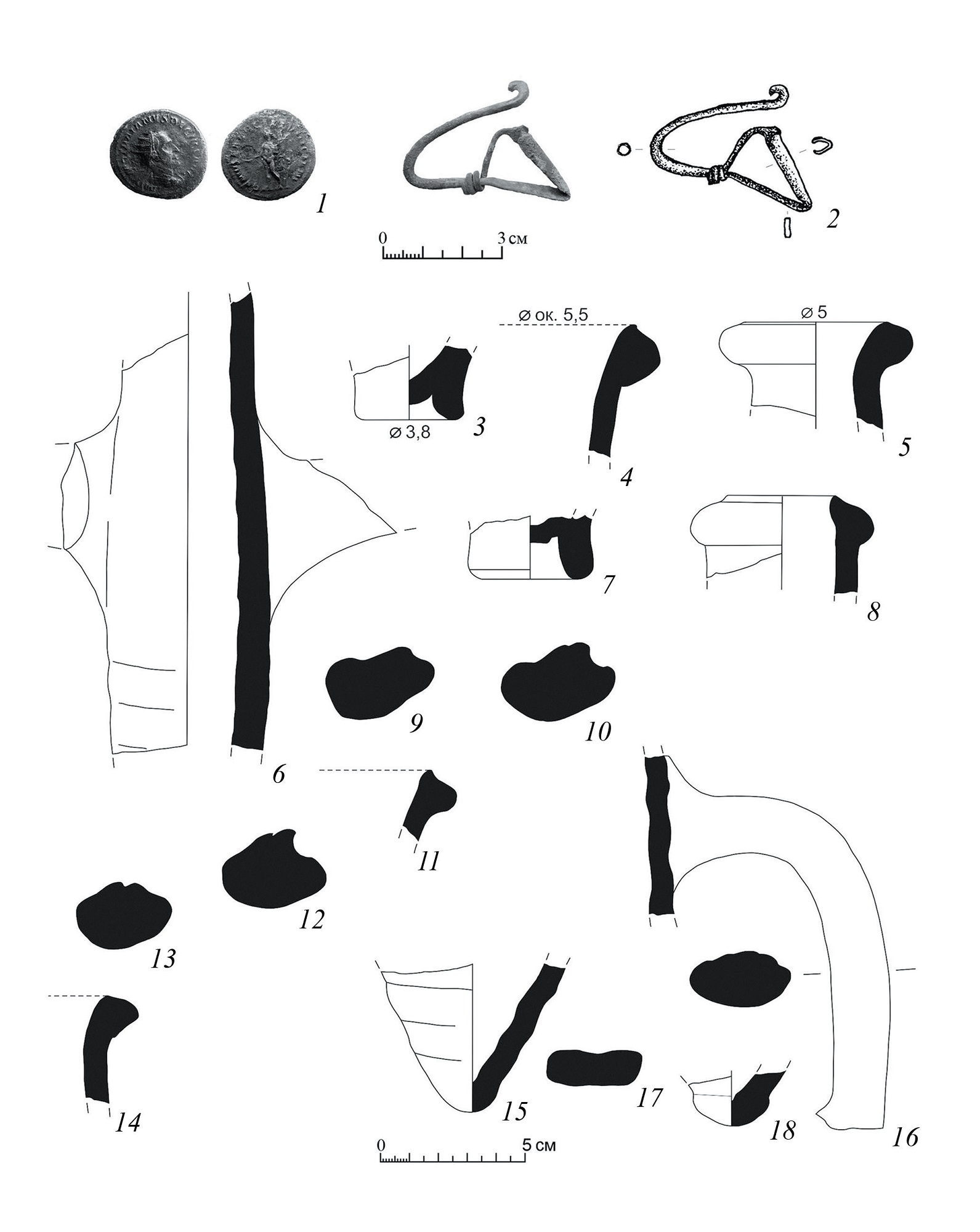

Материал группы II (рис. 3) представлен существенно разнообразнее: к IV в. до н.э. относится уже 11 индивидуальных находок и около 60 датируемых профильных фрагментов керамики4. К первой категории относится ольвийский борисфен5 310–270 гг. до н.э. (Карышковский, 1988), обнаруженный в слое 1. Отсюда же происходят два наконечника с отверстиями и выделенными втулками. Шесть других, со скрытыми втулками, три из которых имели отверстия, были найдены в погр. 2, примыкавшем с востока к восточному рукаву П-образного рва. Все они датируются IV–III в. до н.э. (Мелюкова,1964. Табл. 9, е, 3; з, 3; н, 4). К концу столетия относится ручка синопской амфоры с рельефным клеймом астинома Бория-16 (рис. 3, 1; подъемный материал), а также керамический унгвентарий из слоя 1.

5. Определение монет П.П. Гецко.

6. Определение клейм Е.В. Болонкиной по И. Гарлану и Н.Ф. Федосееву.

К массовому материалу рассматриваемого относятся фрагменты амфор традиционных для этого времени импортных центров производства, это Синопа, Гераклея, Хиос, Фасос, Икос, Менда, Кос, Аканф, Эрифры (табл. 1).

Число находок группы II составило около 13% от общего количества датирующего материала. Что касается его распределения по памятнику, то основная его масса происходила из слоя 1, из П-образного рва и частично из заполнения самого Узунларского рва. Он встретился также в шести хозяйственных ямах, расположенных, как правило, к востоку от курганной насыпи и в погр. 2.

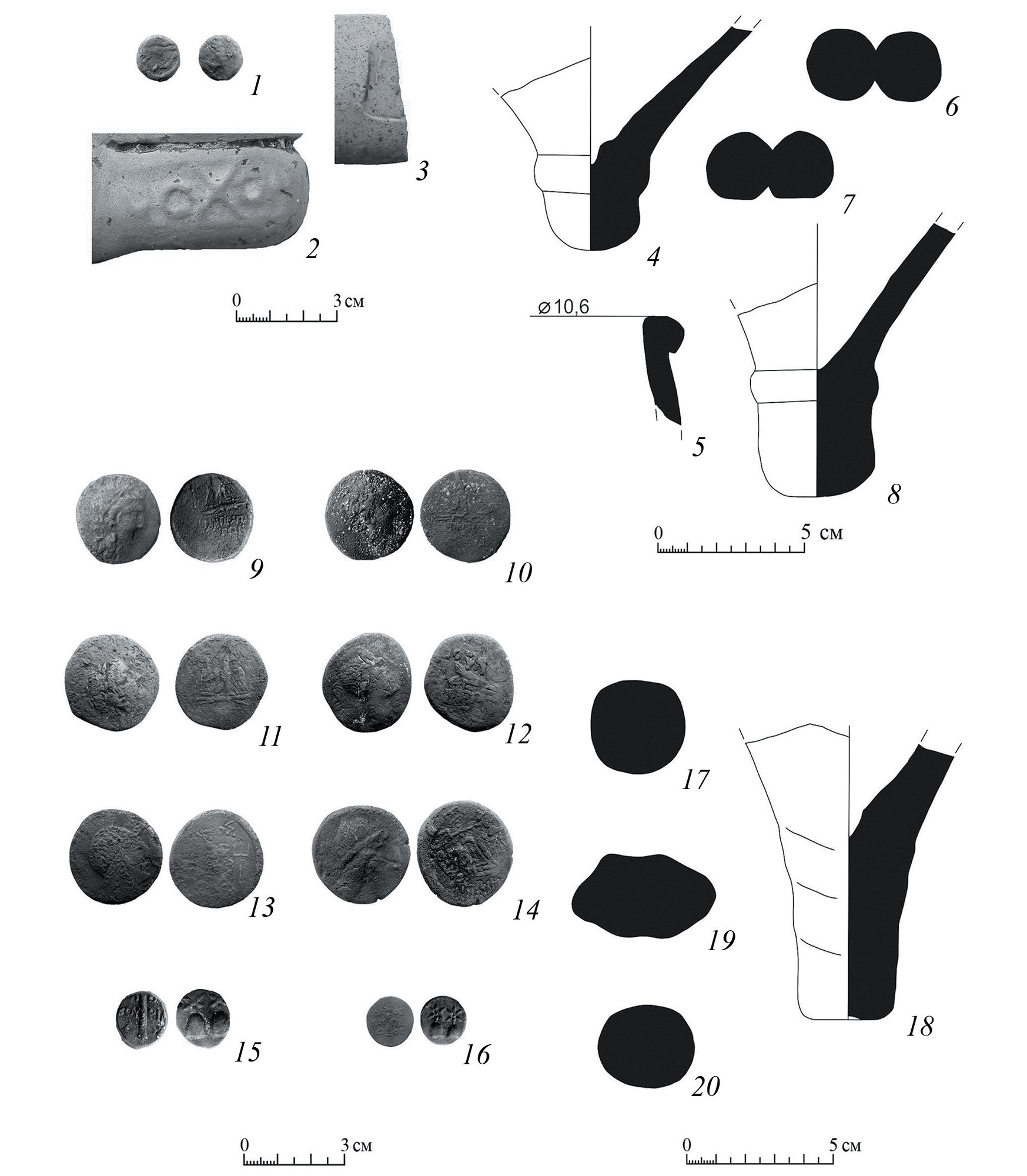

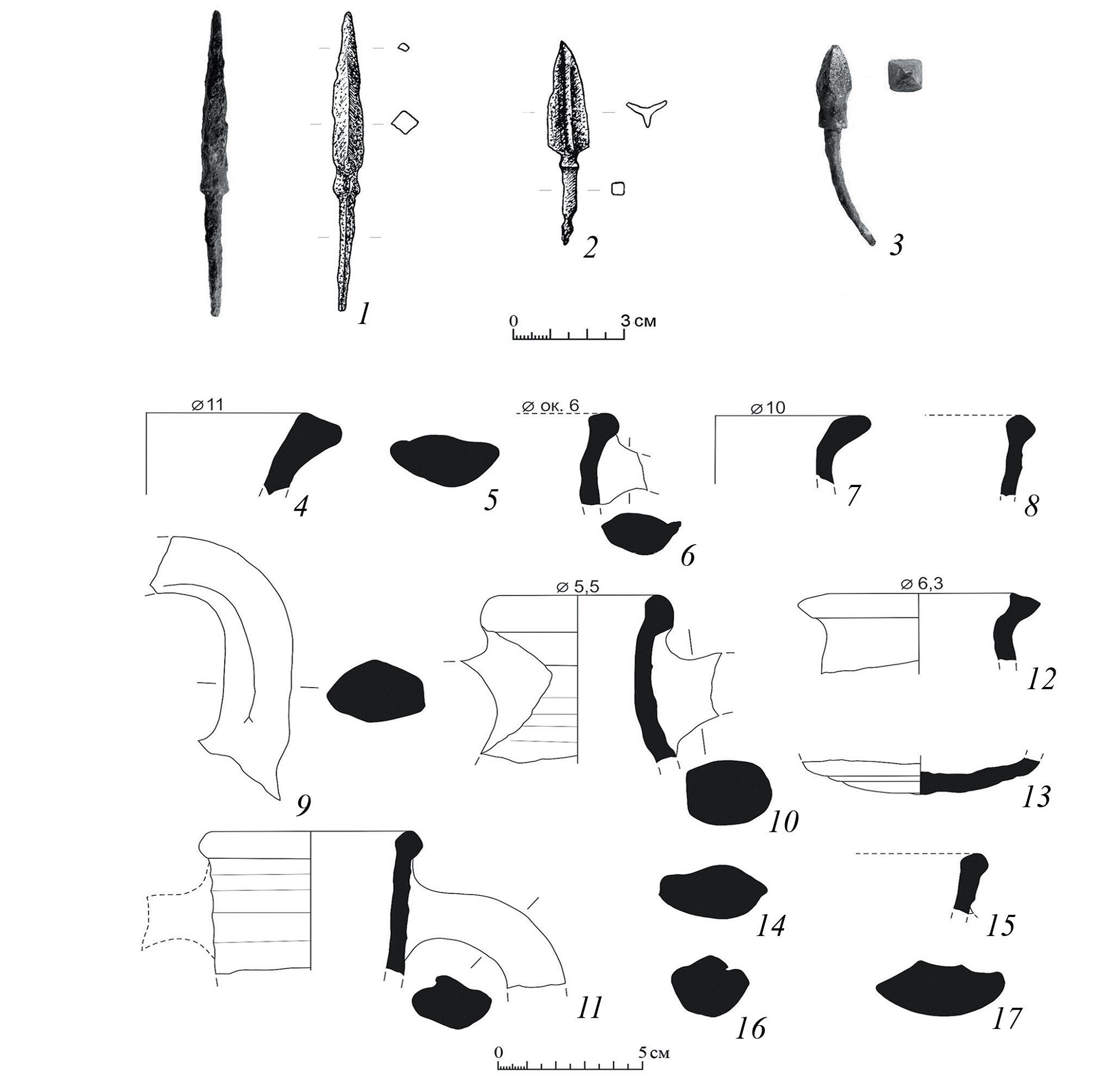

В третий хронологический период (группа III) (рис. 4) наблюдается сокращение числа археологического материала, особенно заметное во II в. до н.э. Среди находок этого времени 10 индивидуальных. В их число входит пантикапейский медный тетрахалк (рис. 4, 1) 220–210 гг. до н.э. (Анохин, 1986. № 145) найденный в слое 1. Отсюда же происходит фрагмент косской двуствольной амфорной ручки с клеймом (рис. 4, 2); а другое косское клеймо было найдено в качестве подъемного материала. Две ручки синопских амфор с клеймами (рис. 4, 3) датируются 285-275 гг. до н.э. Одна из них была найдена в яме (объект 14), вторая как подъемный материал.

Массовой материал данной хронологической группы представлен фрагментами импортных амфор из Синопы, Косса, Родоса, Гераклеи, Эрифр (табл. 2).

Число находок данного хронологического периода составило 11% от всего объема датирующего материала. Большая часть находок снова происходит из слоя 1. Некоторая их часть была найдена в ямах в восточной части раскопа (объекты 14, 15, 22), вокруг кургана и в прикурганном рве (объекты 43, 45). Единичными были экземпляры из заполнения Узунларского рва над каменным завалом и из П-образного рва.

Рис. 3. Находки IV в. до н.э. Fig. 3. Finds of the 4th century BC

Группа IV. В I веке до н.э., и особенно в его второй половине, наблюдается рост числа находок на памятнике. Индивидуальные находки представлены восьмью монетами и бронзовой фибулой, а также профилем сероглиняного двуручного кубка втор. пол. I в. до н.э. – I в. н.э. Медные пантикапейские оболы датируются двумя достаточно узкими периодами: 70–63 г. до н.э. (Анохин, 1986. № 214) и 50–48 г. до н.э. (Анохин, 1986. № 224), на каждый приходится по три монеты. Два из трех оболов времени Митридата (рис. 4, 9–11) были найдены в слое 1, третий был обнаружен в яме восточнее курганной насыпи (объект 14). Все три монеты Асандра7 (рис. 4, 12–14) найдены непосредственно возле башни. Среди других монет – два медных халка Диоскуриады (рис. 4, 15, 16) 105–90 г. до н.э. (Цецхладзе, 1989. Рис. 1), один найден к З от стены 2 башни, второй – в заполнении ямы к В от курганной насыпи (объект 17). Бронзовая пластинчатая фибула конца I в. до н.э. – I в. н.э.8 (Амброз, 1966. Табл. 4, 6) была найдена к СВ от подножия насыпи кургана, а профиль кубка – в одной из хозяйственных ям (объект 19).

8. Определение В.В. Кропотова.

Таблица 1. Амфоры IV в. до н.э.

Table 1. Amphoras of the 4th century BC

| Центр производства / Общая датировка | Количество фрагментов | Тип / Уточненная датировка | Литература | Ссылка на рисунок 3 |

| Синопа / Вторая четв. IV – середина III в. до н.э. | 2 венчика | Пифоидный | - | - |

| –“– | 7 ручек | - | 3 | |

| –“– | 4 ножки | Конический / Вторая-третья четв. IV в. до н.э. (2 экз.) | Монахов, 2003. Табл. 100, 101 | 4, 5 |

| Гераклея / IV в. до н.э. | 1 фр. горла | - | - | 6 |

| –“– | 8 венчиков | Тип I-A и I-A-2 / Вторая-третья четв. IV в. до н.э. (4 экз.) | Монахов, 2003. Табл. 91, 92. | 7, 10–12 |

| –“– | 27 ручек | - | - | 8 |

| –“– | 9 ножек | Пифоидный / Первая четв. IV в. до н.э. (1 экз.); Конический / Вторая треть IV в. до н.э. (1 экз.); Тип I-A / Середина IV в. до н.э. (1 экз.) | Монахов, 2003. Табл. 86–93 | 9, 13, 14 |

| Хиос / Конец V – IV в. до н.э. | 3 ручки | - | - | 15 |

| Хиос / Конец V – IV в. до н.э. | 1 ножка | Первая четв. IV в. до н.э. | Монахов, 2003. Табл. 11 | 16 |

| Фасос | 2 ручки | - | - | - |

| Фасос | 2 ножки | Коническо-биконический / Вторая-третья четв. IV в. до н.э. | Монахов, 2003. Табл. 42–51 | 17, 18 |

| Икос | 2 ручки | Вторая-третья четв. IV в. до н.э. | Монахов, Федосеев, 2013. Рис. 4–6 | 19 |

| Икос | 1 ножка | Середина – третья четв. IV в. до н.э. | Монахов, Федосеев, 2013. Рис. 4–6 | - |

| Менда | 1 венчик | Тип на рюмкообразной ножке / Вторая-третья четв. IV в. до н.э. | Монахов, 2003. Табл. 65, 4 | 20 |

| Менда | 3 ручки | - | - | 21 |

| Косс | 1 венчик | Тип II / Вторая-третья четв. IV в. до н.э. | Монахов, 2014. C. 208–210. Рис. 8, 36, 37 | 22 |

| Косс | 3 ручки | - | - | - |

| Аканф / IV в. до н.э. | 1 ручка | - | Монахов, 2003. Табл. 58, 1, 2 | 23 |

| Эрифры | 1 ножка | Тип IV / Конец IV – первая треть III в. до н.э. | Монахов, 2013. | - |

Отдельно скажем о женском погребении (4), обнаруженном на восточном склоне Узунларского рва непосредственно между опорами “моста” (рис. 1, 5). Погребальный инвентарь позволил В.В. Кропотову датировать комплекс втор. пол. I в. до н.э. (Кропотов, Супренков, 2017. С. 281–287).

Рис. 4. Находки III–II вв. до н.э. (1–8) и I в. до н.э. (9–20). Fig. 4. Finds of the 3rd–2nd centuries BC (1–8); the 1st century BC (9–20)

Датируемый массовый материал был в основном представлен фрагментами импортных амфор, среди которых Гераклея, Синопа и Колхида. Наиболее многочисленны были гераклейские амфоры9. Среди найденных фрагментов: две части псевдокосского горла и шесть ножек типа С Iа периода I в. до н.э. – перв. четв. I в. н.э., девять венчиков типа С и 22 фрагмента псевдокосских ручек (рис. 4, 19) типа C I сер. I в. до н.э. – перв. трети II в. н.э.; три псевдородосских венчика, два горла и 14 ручек типа С II (рис. 4, 20) 50-х годов I в. до н.э. – рубежа I в. до н.э. – I в. н.э; псевдородосская ножка типа C II середины – втор. пол. I в. до н.э. (рис. 4, 17, 18); ножка типа C III 20–15 гг. до н.э. – перв. трети I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 54–81).

Таблица 2. Амфоры III–II вв. до н.э.

Table 2. Amphoras of the 3rd–2nd centuries BC

| Центр производства / Общая датировка | Количество фрагментов | Тип / Уточненная датировка | Литература | Ссылка на рисунок 4 |

| Синопа / II в. до н.э. – I в. н.э | 7 ручек | Тип СинIв, 1 – Син I (5 экз.) | Внуков, 2003. С. 130–133 | - |

| Косс / III – вторая треть I в. до н.э. | 1 венчик | - | - | 4–6 |

| –“– | 1 ручка | - | - | –“– |

| –“– | 1 ножка | Тип IIIa / Вторая-третья четв. III в. до н.э. | Монахов, 2014. Рис. 9 | –“– |

| –“– | 1 фр. горла | Тип V | - | - |

| –“– | 1 ручка | Вариант V-В / Конец II – вторая треть I в. до н.э. | Монахов, 2014. С. 214 | - |

| –“– | 1 ручка | Вариант V-A / II в. до н.э | Монахов, 2014. Рис. 11 | 7 |

| –“– | 1 венчик | - | - | - |

| 9 ручек | Двуствольные (2 экз.) | - | - | |

| –“– | 1 фр. горла | - | - | - |

| –“– | 1 ножка | Псевдокосс / II–I вв. до н.э. | - | - |

| Родос | 1 ножка | Мирмекийский вариант / Вторая четв. – середина III в. до н.э. | Монахов, 2003. Табл. 80 | 8 |

| –“– | 1 ножка | Псевдородос / II–I вв. до н.э. | - | - |

Менее многочисленные синопские амфоры были представлены псевдокосским фрагментом горла, пятью ручками и двумя ножками типа Син III сер. I в. до н.э. – третьей четв. I в. н.э. а также фрагментом горла амфоры с нестандартным венчиком типа Син III сер. I в. до н.э. – втор. трети I в. н.э. (Внуков, 2003. С. 141–146). К амфорам Колхиды относится фрагмент горла, два венчика и четыре ручки типа Кх IB2 сер. I в. до н.э. – I в. н.э. (Внуков, 2013. С. 35).

Большая часть вышеуказанных находок вновь происходила из слоев башни на вершине кургана. Среди других участков – заполнение П-образного рва, прикурганное пространство и ряд хозяйственных ям (объекты 3, 14, 17, 19, 37, 41, 45, 47, 59, 62), а также котлован (объект 70) в северо-восточной части раскопа.

Общее количество находок группы I в. до н.э. составило 18% от всего датируемого материала.

Группа V. В I в. н.э. наблюдается еще более интенсивный рост числа археологических находок на памятнике. Датирующий материал представлен 15 индивидуальными находками и 90 профилированными фрагментами керамики (рис. 5). В первую категорию вошли: бронзовая лучковая подвязная фибула (рис. 5, 1) I в. н.э. (Амброз, 1966. Табл. 9, 2) и керамическое грузило усечено-пирамидальной формы, найденные в слое над каменным завалом в границах Узунларского рва; фрагмент лепного сапожкового светильника; лепное пряслице округлой биконической формы, найденные в западной части башни и к В от нее; фрагмент бронзовой фибулы в виде иглы, обнаруженный на дне ямы (объект 70) в северо-восточной части раскопа. Все эти находки датируются I–II в.

Массовый материал представлен, как и в предыдущем периоде, фрагментами амфор Гераклеи, Синопы и Колхиды (табл. 3).

Что касается столовой посуды указанной группы, то были найдены венчик красноглиняного кувшина и каннелированная ручка кувшина с широкой датой I–III в н.э. Отдельно упомянем два венчика и донце краснолаковых кубков понтийской сигиллаты А, форма 31 конца I – перв. пол. II в. (Журавлев, 2010).

Число датирующих находок описанного периода от общего их числа составила 22.5%. Наибольшая их концентрация отмечена в границах объекта башня и на пространстве вокруг него, включая территорию, примыкающую к курганной насыпи, где помимо многочисленных амфорных обломков были найдены керамические пряслице и светильник, а также два фрагмента краснолаковых кубков. Другие участки находок – прикурганный ровик к C от насыпи кургана (объекты 43, 44, 66) и заполнение Узунларского и П-образного рва. Среди ям, содержащих интересующий нас материал, объекты 8, 26, 32, 47, 70 к В и СВ от насыпи кургана.

Группа VI. В следующем периоде (рис. 6) значительное число материала на памятнике сохраняется в первой половине II в. н.э., далее намечается спад, особенно заметный в III в. н.э. К примеру, количество амфорного материала в перв. пол. III в. по отношению к первой половине II в. сокращается более чем в десять раз. Среди индивидуальных находок римский двойной денарий белого металла 249–251 гг. (рис. 6, 1) из ямы в восточной части раскопа (объект 28); бронзовая одночленная лучковая фибула (рис. 6, 2) перв. – трет. четв. II в. (Кропотов, 2010. С. 75, 333), найденная на дне П-образного рва. Керамический материал представлен в основном поздними типами гераклейских амфор. Среди них ножка, фрагмент горла и ручка типа С IV D (рис. 6, 3, 8, 9) кон. II – перв. пол. III в. н.э., венчик типа C IV B/C II в., два венчика и ручка типа C IV B2 (рис. 6, 13, 14) 100–140-е гг. и горло типа C IV B 1 этого же времени, еще четыре венчика и ручка типа C IV С втор. – третьей четв. II в. н.э. (Внуков, 2016. С. 44. Рис. 6, 4–7, 11, 12). Одна ручка типа C IV С (рис. 6, 10) датировалась втор. четв. – кон. II в. н.э. Несколько фрагментов ручек типа C IV имели более широкую датировку – II–III вв. н.э.

Несколько ручек и ножка типов 72/83 – 85/93-95 по классификации Зеест (1960), датируются II–III вв. н.э.

Рис. 5. Находки I в. н.э. Fig. 5. Finds of the 1st century AD

Количество определяемого материала в этом периоде составило около 20% от общего его числа. Находки локализованы главным образом в башне и на околокурганном пространстве. Значительная их часть приходится на заполнение Узунларского рва. Они также встречались в прикурганном ровике (объект 43) и в объекте 37 восточнее вала.

Таблица 3. Амфоры I в. н.э.

Table 3. Amphoras of the 1st century AD

| Центр производства | Количество фрагментов | Тип / Уточненная датировка | Литература | Ссылка на рисунок 5 |

| Гераклея | 3 ручки | Тип C IV A / Вторая четв. – конец I в. н.э. (2 экз.); Последняя треть I в. н.э (1 экз.) | Внуков, 2016. С. 40–41 | - |

| –“– | 2 ручки | Тип C IV B / Конец I – начало II в. н.э. | –“– | 2, 3 |

| –“– | 1 венчик | Тип С IV A1 / Вторая-третья четв. I в. н.э. | –“– | 4 |

| Псевдокосс | 3 ручки | Двуствольные / I в. н.э. | - | 5, 6 |

| –“– | 1 ручка | Тип С IV A2 / Последняя треть I в н.э. | Внуков, 2016. С. 40–41 | 7 |

| –“– | 4 ручки | Тип С IV / Вторая пол. I – конец II в. н.э.; Конец I – II в. н.э. | –“– | - |

| –“– | Несколько ручек | Тип С IV J / Рубеж I–II – середина III в. н.э. | Внуков, 2016. С. 41 | - |

| –“– | 1 ручка | Тип С IV C / до 140 – после 180 гг. н.э. | Внуков, 2016. С. 44 | - |

| –“– | Несколько ручек | Тип C IV / Последняя четв. I – III в. н.э. | - | 8 |

| –“– | 1 фр. горла | Тип C IV А2 – IV B1 / Конец I в. н.э. | - | 9 |

| –“– | 2 ручки | Тип C IV А2 / Вторая четв. – конец I в. н.э. | Внуков, 2016. С. 41 | 10 |

| –“– | 1 донце | Тип С IV А / Вторая четв. I в. н.э. | –“– | 11 |

| –“– | 1 фр. горла с ручкой | - | - | 12 |

| Гераклея разная | 44 ручки | Тип C IV | - | - |

| –“– | 5 венчиков | Тип C IV B | - | - |

| –“– | 1 ручка, 3 венчика, 2 фр. горла | Тип C IV A | - | 13 |

| –“– | 1 ножка | Тип С IV B2 | - | 14 |

| –“– | 2 ручки 1 ножка 1 фр. горла | Тип C IV B | - | 15 |

| –“– | 1 ножка на кольц. поддоне | Тип C IV A1 | - | 16 |

| –“– | 1 венчик 2 придонные части, 1 ручка | Тип C IV А2 | - | 17 |

| –“– | 1 донце | Тип C IVа2 – IVb1 | - | 18 |

| –“– | 2 фр. горла | Тип C IV B/C | - | - |

| –“– | 5 венчиков, 2 ручки, 1 фр. горла | Тип C IV C | - | - |

| Синопа | 1 донце на кольцевом поддоне | Тип Син Ib / Первая четв. I – середина II в. н.э. | Внуков, 2013. С. 30–33 | - |

| –“– | 1 ручка | Тип Син. V / Середина – вторая пол. I в. н.э. | Внуков, 2013. Рис. 7 | 19 |

| –“– | 1 край калиптера | - | - | - |

| Колхида | 1 придонная часть, 1 фр. горла | Тип Кх IB2 / Середина – конец I в. н.э. | Внуков, 2013. С. 33–35 | 20 |

| –“– | 1 ножка | Тип Кх IС1 / Последняя четв. I – II в. н.э | Внуков, 2013. С. 33–35 | - |

Группа VII. Позднеантичный период (рис. 6) представлен на памятнике весьма незначительно. Среди амфор этого времени фрагмент горла и венчик типа LR 1B втор. четв. VI – перв. пол. VII в. н.э. (Смокотина, 2014. С. 73); колхидская ножка типа Кх 1D2 (рис. 6, 15) втор. пол. IV – сер. VI в. н.э. (Внуков, 2012. Рис. 8); ручка типа 96/97, IV в. (Зеест, 1960. Рис. 6, 16), ручка амфоры типа “тиритакской” (рис. 6, 17) втор. пол. IV – сер. VI в. н.э. и ножка типа 103 (рис. 6, 18) того же времени (Зеест, 1960. Табл. XL, 103).

Рис. 6. Находки II – середины III в. н.э. (1–14); середины III – первой половины VII в. н.э. (15–18). Fig. 6. Finds of 2nd– mid 3rd century AD (1–14); the mid 3rd–first half of the 7th century AD (15–18).

Фрагменты керамики периода IV–VI в. н.э. общим числом не более 1% были найдены в основном в верхних слоях заполнения Узунларского рва.

Рис. 7. Находки первой половины VII–IX в. Fig. 7. Finds of the first half of the 7th–9th centuries AD

Группа VIII. В “салтово-маяцкий” или “хазарский”10 период (рис. 7) наблюдается некоторый прирост археологического материала. Индивидуальные находки этого времени представлены тремя железными наконечниками стрел: четырехгранным (рис. 7, 1) VII–IX вв., и трехлопастным (рис. 7, 2) VI–IX вв. (Крым…, 2003. Табл. 89, 4), найденными на вершине курага. Еще один железный четырехгранный наконечник (рис. 7, 3) IX в. (Крым…, 2003. Табл. 89, 11) происходил из гумусного слоя в южной части рва.

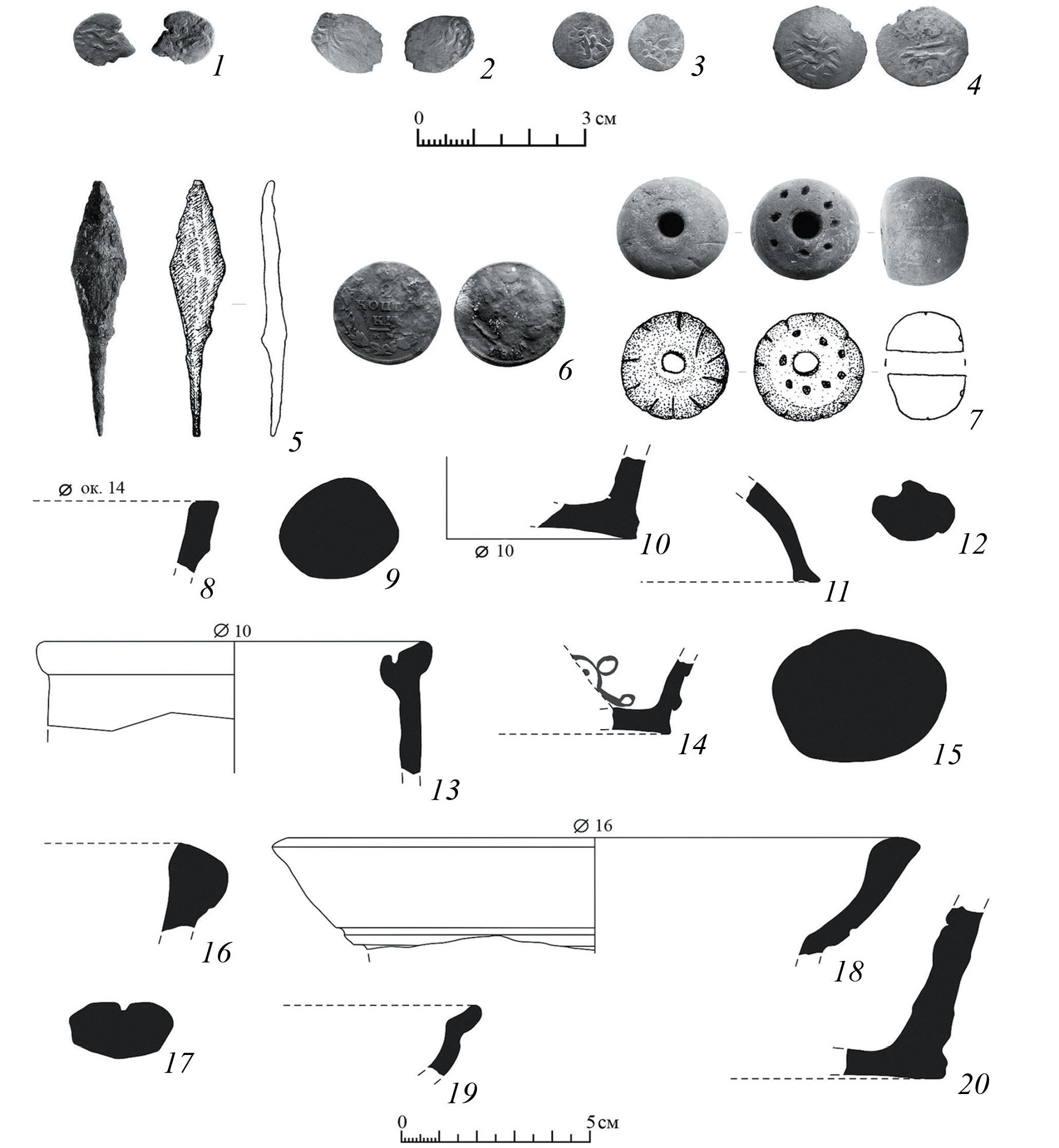

Рис. 8. Находки Средневековья – Нового времени. Fig. 8. Finds of the Middle Ages – Modern time.

Среди массового материала этого времени встречались в основном фрагменты амфор “причерноморского типа”11. Среди них венчик и ручка (рис. 7, 4, 5) кон. VII–IX в.; фрагмент горла и два венчика (рис. 7, 6–8) VII–IX вв.; венчик кон. VI – нач. XI в.; две ручки втор. пол. VI – нач. XI в.; ручка VII–IX в. (рис. 7, 9); фрагмент горла и четыре фрагмента ручек втор. пол. VI – втор. пол. IX в. (рис. 7, 10); фрагмент горла VII–X вв. (рис. 7, 11); венчик втор. пол. VI – нач. IX в. (рис. 7, 12); донце втор. пол. VI – нач. XI в.; два фрагмента ручек и два фрагмента придонных частей VII–X вв. (рис. 7, 13, 14); венчик втор. пол. VI–IX в. (рис. 7, 15) и ручка VII–IX вв. (рис. 7, 16), а также две ручки конца VI – перв. пол. IX в. (рис. 7, 17).

Среди редких находок посуды – фрагмент горла и прилеп ручки ойнохой “скалистинского”12 типа третьей четв. VI – сер. IX в.

Практически все находки “салтово-маяцкого” периода, составившие суммарно около 7%, происходили из слоя каменного завала Узунларского рва. Единичны были экземпляры из заполнения близко расположенных объектов (3 и 49), а также из гумусного слоя верхнего горизонта рва, верха насыпи вала и прикурганного пространства.

Группа IX. Материал широкой хронологической группы Средневековья – Нового времени (рис. 8) был немногочисленным.

Из раннесредневековых находок – железный уплощенный наконечник стрелы (рис. 8, 5) XI–XIII вв. (Крым…, 2003. Табл. 99, 11–15), найденный в верхнем горизонте Узунларского рва и лепное керамическое пряслице с отверстиями сферической формы (рис. 8, 7) X–XIV(?) вв., найденное к ЮЗ от башни в слое 1.

Нумизматический материал этого времени представлен монетами XVI в.: медным акче Мухаммеда II Гирея 1577–1584 гг. (рис. 8, 1), акче белого металла Сахиба I Гирея 1532–1550 гг., чекан Кырк Йера (рис. 8, 2), найденными в верхнем горизонте Узунларского рва; акче белого металла Ислама II Гирея 1584–1588 гг. (рис. 8, 3) из гумуса у северного подножия курганной насыпи. Среди более поздних – бешлык Арслана II Гирея 1748–1756 гг. бахчисарайской чеканки (рис. 8, 4). Новое время представлено двумя российскими имперскими монетами номиналом 2 копейки 1820 и 1821 гг. чеканки (рис. 8, 6) из погребения 6, обнаруженного в разрезе насыпи вала в его верхнем горизонте.

Среди других поздних находок – фрагменты венчика и ручки красноглиняных сосудов и донце красноглиняного плоскодонного сосуда (рис. 8, 8–10); край поливной крышки, покрытой желто-зеленой глазурью (рис. 8, 11) XVI–XVIII вв.; ручка средневекового красноглиняного кувшина (рис. 8, 12); венчик светлоглиняного кувшина (рис. 8, 13); донце красноглиняного плоскодонного сосуда и донце плоскодонного открытого глазированного сосуда с орнаментом “граффито” (рис. 8, 14) Нового времени; ручка средневековой красноглиняной амфоры (рис. 8, 15); венчик коричневоглиняного сосуда (рис. 8, 16), венчик красноглиняного кувшина; шесть ручек красноглиняных кувшинов (рис. 8, 17); донце коричневоглиняного плоскодонного сосуда; венчик коричневоглиняного широкогорлого закрытого сосуда (рис. 8, 18); край миски с зеленой глазурью (рис. 8, 19); донце белоглиняного плоскодонного сосуда с желто-зеленой поливой XVIII–XIX вв.; донце белоглиняного поливного плоскодонного кувшина (рис. 8, 20) Нового времени.

Находки периода Средневековья составили около 3.5% от всего объема датирующего материала. Они были локализованы, главным образом, в котловане в северо-восточной части памятника (объект 70), в верхнем горизонте башни и в гумусном слое вокруг кургана, а также в верхнем горизонте заполнения Узунларского рва.

Таким образом, мы представили обзор археологического материала, найденного в ходе работ на Узунларском валу в 2016 г. Попытаемся теперь коротко проанализировать его в историческом контексте.

Общеизвестно, что о рвах и валах в Крыму писал еще Геродот (Herod., IV, 12; 28) и связывал их с миграциями скифов. Отдельные исследователи полагали, что Узунларский вал может быть тем самым рвом “детей слепых рабов”, описанным Геродотом (Herod., IV, 3), т.е. воздвигнутым еще в до-греческую, “киммерийскую” эпоху (Сокольский, 1957. С. 94). Однако авторы новейших работ считают, что “ров Геродота”, датирующийся началом IV в. до н.э.. располагался западнее, на Акмонайском перешейке (Гаврилов, 2016. С. 107), Узунларский же вал возник позднее V в. до н.э. (Масленников, 2003. С. 205). Это вполне соотносится и с исторической ситуацией. В V в. до н.э., эпоху правления Археанактидов и первых Спартокидов, освоение сельской территории Боспорского государства имело место в основном вблизи городов, расположенных в районе пролива, а на вторую половину столетия и вовсе приходится сокращение числа сельских поселений (Завойкин, 2013. С. 234. Рис. 6, 1). Какие-либо мотивы для возведения столь внушительного оборонительного сооружения в это время вроде бы отсутствовали. Немногочисленные находки V в. до н.э. (группа I), скорее всего, связаны с курганом (вероятно, еще более ранним) и могут происходить, к примеру, из какого-либо впускного захоронения, впоследствии разграбленного.

Находки следующего столетия (группа II) не только значительно многочисленней, но и во многом происходят из заполнения археологических объектов, косвенно свидетельствуя о времени их сооружения. Среди последних – достаточно мощный культурный слой на вершине кургана, связанный с существованием здесь постройки, впоследствии реконструированной, несколько хозяйственных ям к В от кургана, а также П-образный ров, огораживающий, с нашей точки зрения, ранний проезд через ров-вал (Супренков, 2018. С. 239).

Скажем еще раз коротко об этом материале. Среди 37 профильных фрагментов амфор, не выходящих по датировкам за верхнюю границу столетия, пять, представленных в основном обломками гераклейских амфор “пифоидного” типа, могут датироваться первой четвертью IV в. до н.э. Два фрагмента датируются его первой половиной, а второй-третьей четвертью столетия уже 16. Остальные имеют более широкую дату. Таким образом, согласно данным археологии, полученным на нашем раскопе (признавая всю их условность), возникновение вышеуказанных построек, а также (косвенно) и самого Узунларского вала, скорее всего, произошло во второй-третьей четверти IV в. до н.э. Примерно на это время (начало второй половины IV в. до н.э.) указывает и анализ естественнонаучных данных, произведенный ранее А.А. Масленниковым (Масленников, 2003. С. 230), хотя сам исследователь склонялся к более поздней датировке сооружения. В историческом контексте это время соответствует периоду роста и расцвета сельских поселений Восточного Крыма, которое имело место после присоединения Феодосии Левконом I (366–364 гг. до н.э.) и достигло наивысшего развития при Перисаде I. С деятельностью последнего, по нашей гипотезе, и связано сооружение Узунларского вала, хотя мы не имеем на этот счет каких-либо прямых исторических указаний, за исключением очень пространного свидетельства Демосфена о войне Перисада со скифами (Dem., XXXIV, 8, 36), которая должна была иметь место до 328 г. до н.э.

Относительно следующей группы материала, отметим, во-первых, его сокращение, во-вторых, возможность принадлежности большой части находок группы III к предыдущей либо последующей группам. Практически отсутствуют родосские амфоры, которые начинают уверенно выделятся специалистами в III в. до н.э. (Монахов, 2003. С. 111), представленные единственным фрагментом. Отметим также единичное число синопских амфорных клейм, рост числа которых, согласно традиционной точке зрения, начинается с последней четверти IV в. до н.э. (Брашинский, 1963. С. 142). Судя по всему, во III–II вв. до н.э. жизнедеятельность на обследованных нами археологических объектах если и не прервалась полностью, то наблюдался период “затишья”.

Что касается резкого роста числа находок группы IV, особенно во второй половине I в. до н.э., то он легко объясняется исторически и археологически. Башенная постройка, возведенная на вершине кургана на месте предыдущей, возникла, скорее всего, во время деятельности Асандра, что подтверждается и археологическим материалом, и ближайшими аналогиями (Масленников, 2018. С. 141–170). С деятельностью этого правителя, по всей видимости, связано и расширение Узунларского рва, четко читающееся стратиграфически на нашем раскопе и имеющее отклик в письменных источниках (Strabo., VII, 4, 3).

Увеличение числа находок группы V в I в. н.э. без каких-либо заметных хронологических разрывов интересно для нас тем, что, по-видимому, башня на кургане в отличие от остальных подобных башен-фортов на линии Узунласркого вала не гибнет в последней четверти I в. до н.э., в результате действий Полемона I (Масленников, 2003. С. 212). Позднегераклейские светлоглиняные амфоры типа С представлены у нас большим числом фрагментов самых разных подгрупп.

Материал группы VI свидетельствует о том, что жизнедеятельность на памятнике продолжается вплоть до конца II в. н.э. Самый поздний материал этой группы, датируемый рубежом II–III вв., соответствует по времени появлению на близлежащей господствующей высоте городища “Савроматий”, возникшего, по-видимому, в период правления Савромата II (Масленников, Чевелев, 1983. С. 95). Этим же временем, на наш взгляд, датируется и перенос проезда через ров к С, связанный с созданием собственно “ворот” – каменного моста. Его структура и расположение поблизости укрепленного поселения делало назначение остальных объектов необязательным.

Немногочисленный позднеантичный материал (группа VII) встречался на Узунларском валу нашими предшественниками и ранее и был ими интерпретирован как соответствующий времени последних фортификационных работ на этом сооружении (Ланцов, Голенко, 1999. С. 177–181). Находки салтово-маяцкого периода из заполнения рва, свидетельствуют о том, что проездом античного времени активно пользовались и в хазарскую эпоху. Единичные находки XI–XIII вв. говорят о том, что и в этот период, характеризующийся исследователями как один из наименее изученных (Майко, Герцен, 2018. С. 284), здесь могли иметь место какие-то события либо миграции.

Что же касается материала ханского времени, происходящего в основном из объекта 70 – крупного котлована овальной формы, то отметим, что похожие, хотя и неидентичные и более поздние сооружения были исследованы в последние годы в районах к западу от Узунларского вала. Они интерпретировались исследователями как “гидротехнические сооружения” – водосборники для скота (Куликов и др., 2017). Данная интерпретация вызывает у нас некоторые сомнения, тем не менее, можем предположить, что котлован 70 мог быть связан со скотоводческой деятельностью какого-то средневекового поселения XVI–XVIII вв., расположенного неподалеку. Погребение же XIX в. в насыпи Узунларского вала говорит о том, что проезд через ров функционировал вплоть до новейшего времени, о чем свидетельствуют и планы XIX в. Вероятно только в XX в. дорога Керчь-Феодосия стала проходить южнее, и исследованный нами проезд стал играть вспомогательную роль.

References

- 1. Ambroz A.K., 1966. Fibuly yuga Evropeyskoy chasti SSSR II v. do n.e. – IV v. n.e. [Brooches of the south of the USSR’s European part of the 2nd century BC – 4th century AD]. Moscow: Nauka. 112 p. (SAI, D1-30).

- 2. Anokhin V.A., 1986. Monetnoye delo Bospora [The Bosporus mintage]. Kiyev: Naukova dumka. 180 p.

- 3. Aybabin A.I., 2018. On the border of the Byzantine Empire and the Khazar Khaganate. The late 7th–9th centuries. Istoriya Kryma [History of the Crimea], I. Moscow: Kuchkovo pole, pp. 236–261. (In Russ.)

- 4. Brashinskiy I.B., 1963. Economic ties of Sinope in the 4th–2nd centuries BC. Antichnyy gorod [Antique town]. Moscow: Izd-vo AN SSSR, pp. 132–145. (In Russ.)

- 5. Chkhaidze V.N., 2012. Fanagoriya v VI–X vekakh [Phanagoria in the 6th–10th centuries]. Moscow. 590 p.

- 6. Gavrilov A.V., 2016. The Akmonai rampart and dyke on the maps. Istoriya i arkheologiya Kryma [History and archaeology of the Crimea], III. Simferopol’, pp. 107, 108. (In Russ.)

- 7. Karyshkovskiy P.O., 1988. Monety Ol’vii. Ocherk denezhnogo obrashcheniya Severo-Zapadnogo Prichernomor’ya v antichnuyu epokhu [Coins of Olbia. A study on the currency circulation of the North Pontic in antiquity]. Kiyev: Naukova dumka. 168 p.

- 8. Kropotov V.V., 2010. Fibuly sarmatskoy epokhi [Brooches of the Sarmatian period]. Kiyev.: ADEF-Ukraina. 386 p.

- 9. Kropotov V.V., Suprenkov A.A., 2017. A burial of the 1st century BC on the Uzunlar rampart. XVIII Bosporskiye chteniya. Bospor Kimmeriyskiy i varvarskiy mir v period antichnosti i srednevekov’ya. Torgovlya: puti, tovary, otnosheniya [XVIII Bosporan readings. The Bosporus Cimmerian and barbarian world during antiquity and the Middle Ages. Trade: routes, goods, relationships]. Kerch’, pp. 281–287. (In Russ.)

- 10. Krym, Severo-Vostochnoye Prichernomor’ye i Zakavkaz’ye v epokhu Srednevekov’ya. VI–XIII vv. [The Crimea, the North-East Pontic and Transcaucasia in the Middle Ages. The 6th–13th centuries]. T.I. Makarova, A.I. Pletneva, eds. Moscow: Nauka, 2003. 533 p., ill. (Arkheologiya SSSR).

- 11. Kulikov A.V., Smekalov S.L., Yanishevskiy B.E., Mokroborodov V.V., Plekhanov Yu.V., 2017. Late medieval earthen waterworks in the Eastern Crimea (The Republic of Crimea). Goroda, poseleniya, nekropoli. Raskopki 2016 [Towns, settlements, necropolises. 2016 excavations]. Moscow: IA RAN, pp. 108–120. (Materialy spasatel’nykh arkheologicheskikh issledovaniy, 19). (In Russ.)

- 12. Lantsov S.B., Golenko V.K., 1999. On the western border of the Bosporus in the 4th century BC. Bosporskiy fenomen. Grecheskaya kul’tura na periferii antichnogo mira [The Bosporus phenomenon. Greek culture on the periphery of the ancient world]. St.Petersburg, pp. 177–181. (In Russ.)

- 13. Maslennikov A.A., 2003. Drevniye zemlyanyye pogranichno-oboronitel’nyye sooruzheniya Vostochnogo Kryma [Ancient earthen border defenses of the Eastern Crimea]. Tula: Grif i K. 280 p.

- 14. Maslennikov A.A., 2018. Another tower near the Uzunlar rampart. Drevnosti Bospora [Antiquities of the Bosporus], 22. Moscow: IA RAN, pp. 141–170. (In Russ.)

- 15. Maslennikov A.A., Chevelev O.D., 1983. Salvage excavations at the Novonikolaevka fortified settlement. KSIA [Brief Communications of the Institute of Archaeology], 174, pp. 91–96. (In Russ.)

- 16. Mayko V.V., Gertsen A.G., 2018. Sugdaea and the Bosporus. Taurica in the 10th –first half of the 13th century. Istoriya Kryma [History of the Crimea], 1. Moscow: Tuchkovo pole, pp. 281–287. (In Russ.)

- 17. Melyukova A.I., 1964. Vooruzheniye skifov [Weaponry of the Scythians]. Moscow: Nauka. 113 p. (SAI, D1-4).

- 18. Monakhov S.Yu., 2003. Grecheskiye amfory v Prichernomor’ye. Tipologiya amfor vedushchikh tsentrov-eksporterov v keramicheskoy tare: katalog-opredelitel’ [Greek amphorae in the Pontic region. Typology of amphorae in the leading centres exporting goods in ceramic containers: an identifier catalogue]. Moscow; Saratov: Kimmerida: Izd-vo Sarat. un-ta. 352 p.

- 19. Monakhov S.Yu., 2013. Notes on localization of ceramic ware. III. Amphorae of Erythrai (Asia Minor) and their stamps. Vestnik drevney istorii [Journal of ancient history], 3, pp. 28–51. (In Russ.)

- 20. Monakhov S.Yu., 2014. Koan and pseudo-Koan amphorae and stamps. Stratum plus, 3, pp. 195–222. (In Russ.)

- 21. Monakhov S.Yu., Fedoseyev N.F., 2013. Notes on localization of ceramic ware. IV: Amphorae of Ikos. Antichnyy mir i arkheologiya: mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov [Ancient world and archaeology: Interuniversity collection of research works], 16. Saratov: Nauchnaya kniga, pp. 255–266. (In Russ.)

- 22. Saprykin S.Yu., 2002. Bosporskoye tsarstvo na rubezhe dvukh epoch [Kingdom of the Bosporus at the turn of the eras]. Moscow: Nauka. 271 p., ill.

- 23. Smokotina A.V., 2014. LR 1 amphora on the Bosporus. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii [Materials on archaeology, history and ethnography of Taurica], 19. Simferopol’, pp. 68–87. (In Russ.)

- 24. Sokol’skiy N.I., 1957. Ramparts in the defense system of the European Bosporus. Sovet. Arkheol. [Soviet archaeology], XXVII, pp. 91–107. (In Russ.)

- 25. Suprenkov A.A., 2018. Excavations on the Uzunlar rampart in 2016: the chronology and interpretation of the main structures. Drevnosti Bospora [Antiquities of the Bosporus], 23. Moscow: IA RAN, pp. 230–257. (In Russ.)

- 26. Tsetskhladze G.R., 1989. Dioscuriade coins from Tauric Chersonesos. Vestnik drevney istorii [Journal of ancient history], 4(191), pp. 91–96.

- 27. Veymarn E.V., Aybabin A.I., 1993. Skalistinskiy mogil’nik [The Skalistoye cemetery]. Kiyev: Naukova dumka. 202 p.

- 28. Vnukov S.Yu., 2003. Prichernomorskiye amfory I v. do n.e. – II v. n.e. (morfologiya) [Pontic amphorae of the 1st century BC – 2nd century AD (morphology)]. Moscow: IA RAN. 235 p.

- 29. Vnukov S.Yu., 2012. Amphorae production in Abkhazia in Hellenistic and Roman times. Ross. Arkheol. [Russian archaeology], 4, pp. 5–15. (In Russ.)

- 30. Vnukov S.Yu., 2013. Roman amphorae of the Kara-Tobe fortified settlement. Drevnosti Bospora [Antiquities of the Bosporus], 17. Moscow: IA RAN, pp. 22–55. (In Russ.)

- 31. Vnukov S.Yu., 2016. On the typology, evolution and chronology of light-clay (late Heraclean) narrow-necked amphorae. Ross. Arkheol. [Russian archaeology], 2, pp. 36–47. (In Russ.)

- 32. Yakobson A.L., 1951. Medieval amphorae of the Northern Pontic (experience in chronological classification). Sovet. Arkheol. [Soviet archaeology], XV, pp. 325–344. (In Russ.)

- 33. Zavoykin A.A., 2013. Obrazovaniye Bosporskogo gosudarstva. Arkheologiya i khronologiya stanovleniya derzhavy Spartokidov [Formation of the Bosporan state. Archaeology and chronology of the formation of the Spartokid kingdom]. Simferopol’; Kerch’: VTS Print. 592 p.

- 34. Zeyest I.B., 1960. Keramicheskaya tara Bospora [Ceramic containers of the Bosporus]. Moscow: Izd-vo AN SSSR. 180 p. (MIA, 83).

- 35. Zhuravlev D.V., 2010. Krasnolakovaya keramika Yugo-Zapadnogo Kryma pervykh vekov n.e. (po materialam pozdneskifskikh nekropoley Bel’bekskoy doliny) [Red-varnished ware of the South-Western Crimea of the first centuries AD (based on materials from the Late Scythian necropolises of the Belbek Valley)]. Simferopol’: Krymskoye otdeleniye In-ta vostokovedeniya NAN Ukrainy. 320 p. (Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii. Supplementum 9).