- PII

- S086960630010958-2-1

- DOI

- 10.31857/S086960630010958-2

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 159-172

- Abstract

The article presents an amphora found in Phanagoria in the layer of the last quarter of the 9th–early 10th century. It bears a dipinto in black and two graffiti (its interpretation by A.Yu. Vinogradov is given in the Supplement). Of great interest is the lead seal inserted into one of its handles with a Hebrew inscription interpreted by Prof. Shaul Shaked. The practice of stamping amphorae with lead seals was never used in antique or medieval periods which makes this find really unique. The Hebrew language was not intended for everyday communication and was usually used for cult and ritual purposes. Hebrew inscriptions and Judaic symbols on amphorae were sings of the kosher product contained in it. Moreover, the vessels themselves were also produced according to special rules, most likely, within Jewish communities for transportation of such products and supply of other Jewish communities. Thus, the amphora can be regarded as the archaeological evidence of the presence of the Judaic community in Phanagoria in the “Khazarian” period. Taking into account the significance the Jews attached to the production and transportation of kosher products it is logical to suppose that amphora was brought to Phanagoria by Jewish merchants, Radhanites, known from the “Book of Ways and Lands” by ibn Hordadbeh (IX c.) and “Concise Book of Lands” by ibn al-Faqih (903).

- Keywords

- Phanagoria, early medieval period, amphora, lead seal, Hebrew inscription, Radhanites

- Date of publication

- 29.09.2020

- Year of publication

- 2020

- Number of purchasers

- 14

- Views

- 897

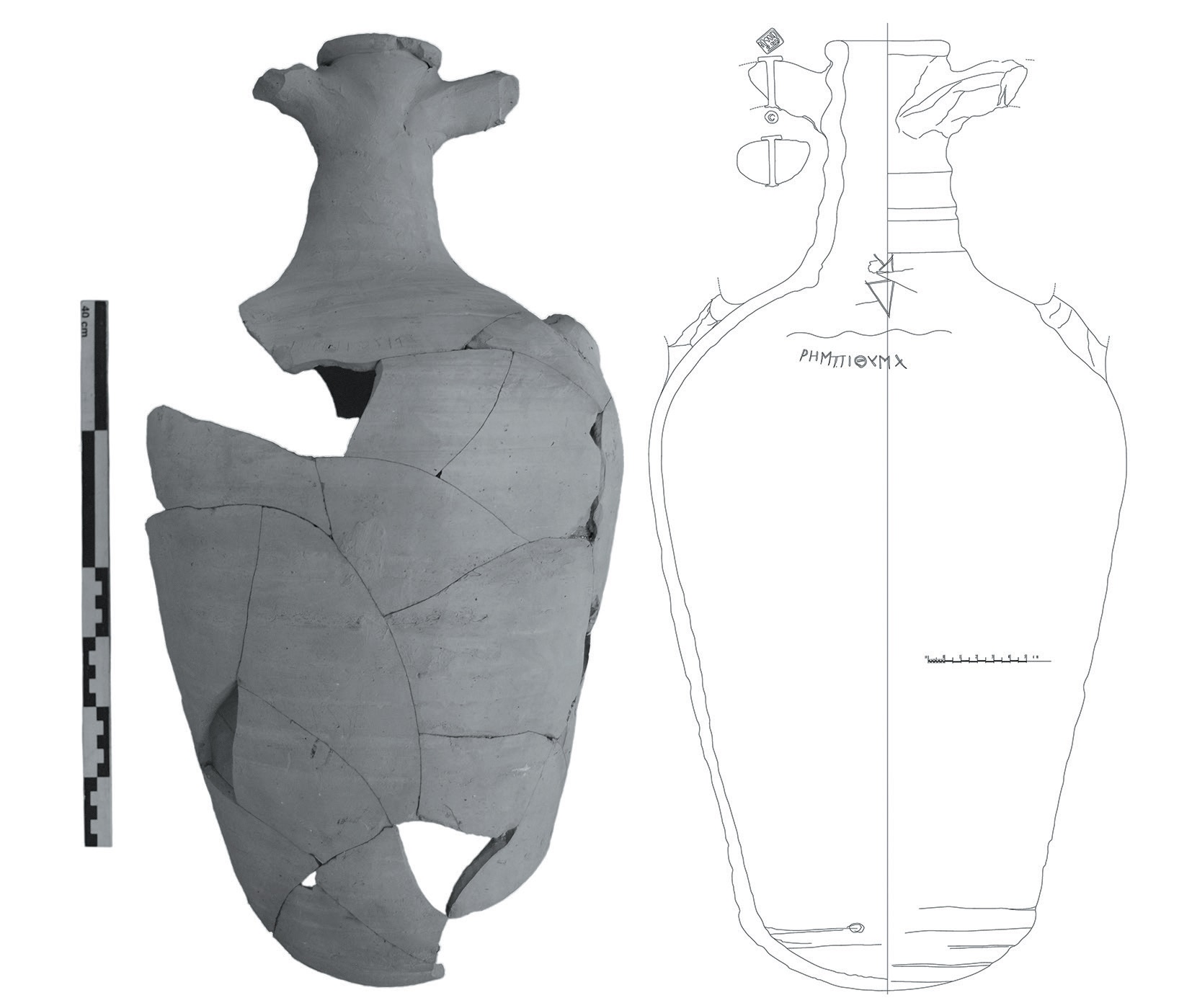

В 2015 г. в Фанагории в ходе раскопок на участке «Нижний город» в слое конца IX – начала Х в. найден развал амфоры, которую удалось собрать почти полностью (рис. 1). Амфора с высоким, слегка расширяющимся книзу горлом с крупной желобчатостью и массивным валикообразным венчиком, под которым прикреплены массивные подовальные в сечении ручки со слабовыраженной профилировкой на внешней поверхности. На тулове – слабовыраженная желобчатость. Дно округлое. Диаметр венчика – 7.5 см, горла – 7.7 см; наибольший диаметр тулова – 30.8; высота амфоры – 57.1. Глина желтая с легким красноватым оттенком, плотная, очень хорошо отмученная, практически без включений. Не северо-причерноморское производство амфоры не вызывает сомнений, хотя регион ее происхождения установить не удалось: аналогии в известных классификациях отсутствуют; параллели в доступных публикациях материала из раскопок различных памятников Средиземноморско-причерноморского региона также не найдены1. Однако общий силуэт амфоры и условия находки позволяют отнести ее к IX в.

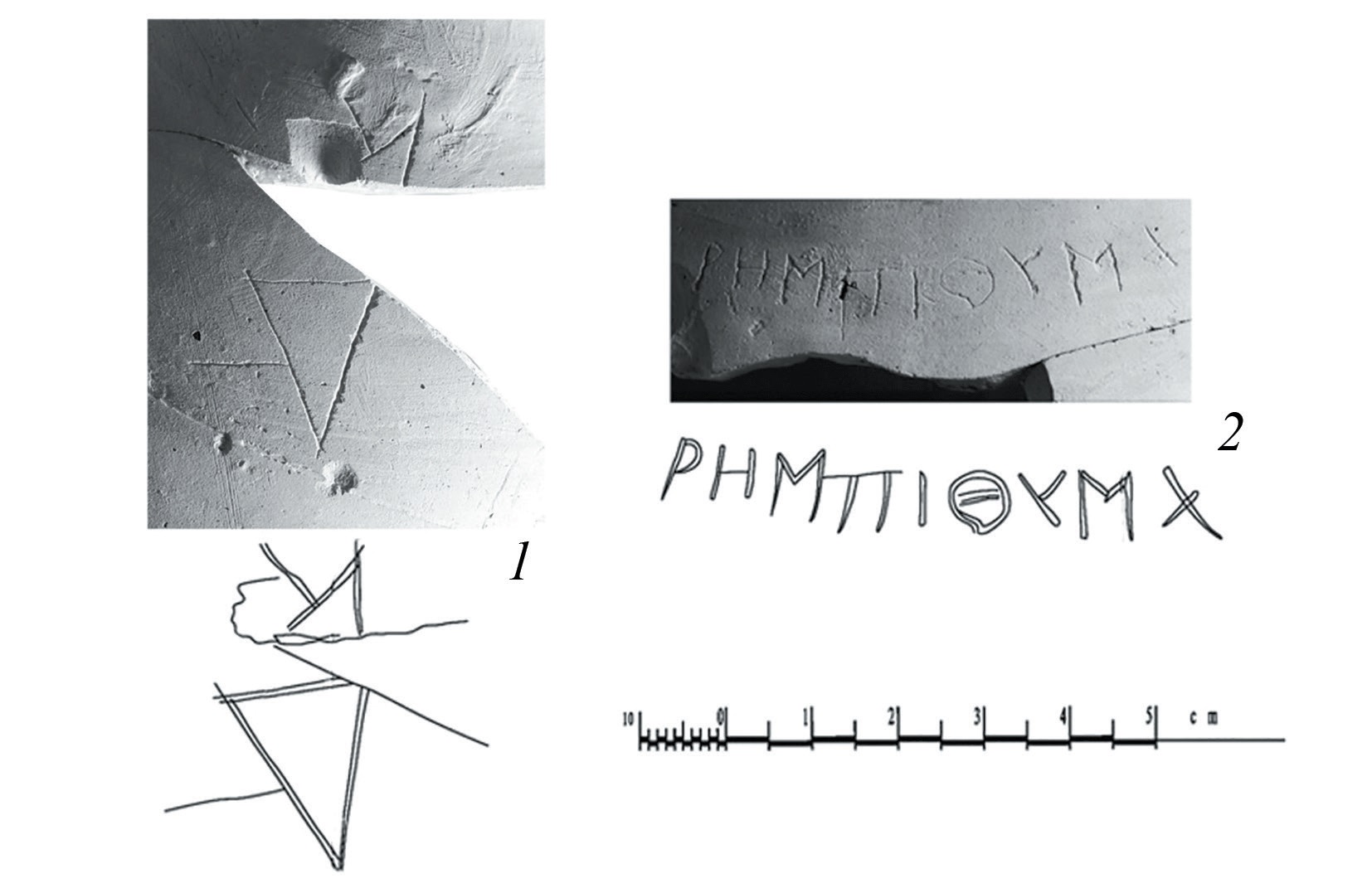

На тулове под нижним прилепом одной из ручек – дипинто темной краской в форме перевернутого треугольника, из верхнего угла которого проведена медиана, выходящая за его основание (рис. 2). Размеры дипинто – около 8.4 х 7.9 см.

На противоположных сторонах плечиков между ручками – два граффито, процарапанные после обжига. Одно, с утратой в центральной части, – в виде двух примыкающих друг к другу треугольников (?), от внешних сторон которых под углом отходит черта (рис. 3, 1). Точных аналогий найти не удалось, но похожие знаки, в основе которых лежит угол или треугольник, иногда с аналогичными отходящими линиями составляют большую группу граффити строителей Маяцкого городища (Флерова, 1997. С. 36. Табл. IV, 80, 81).

Рис. 1 . Раннесредневековая амфора из раскопок Фанагории. Fig. 1. Early Medieval amphora from Phanagoria

Второе – четко прочерченное однострочное греческое граффито, высота букв – 0.5–0.9 см (рис. 3, 2). Автор признателен А.Ю. Виноградову за интерпретацию (см. Приложение).

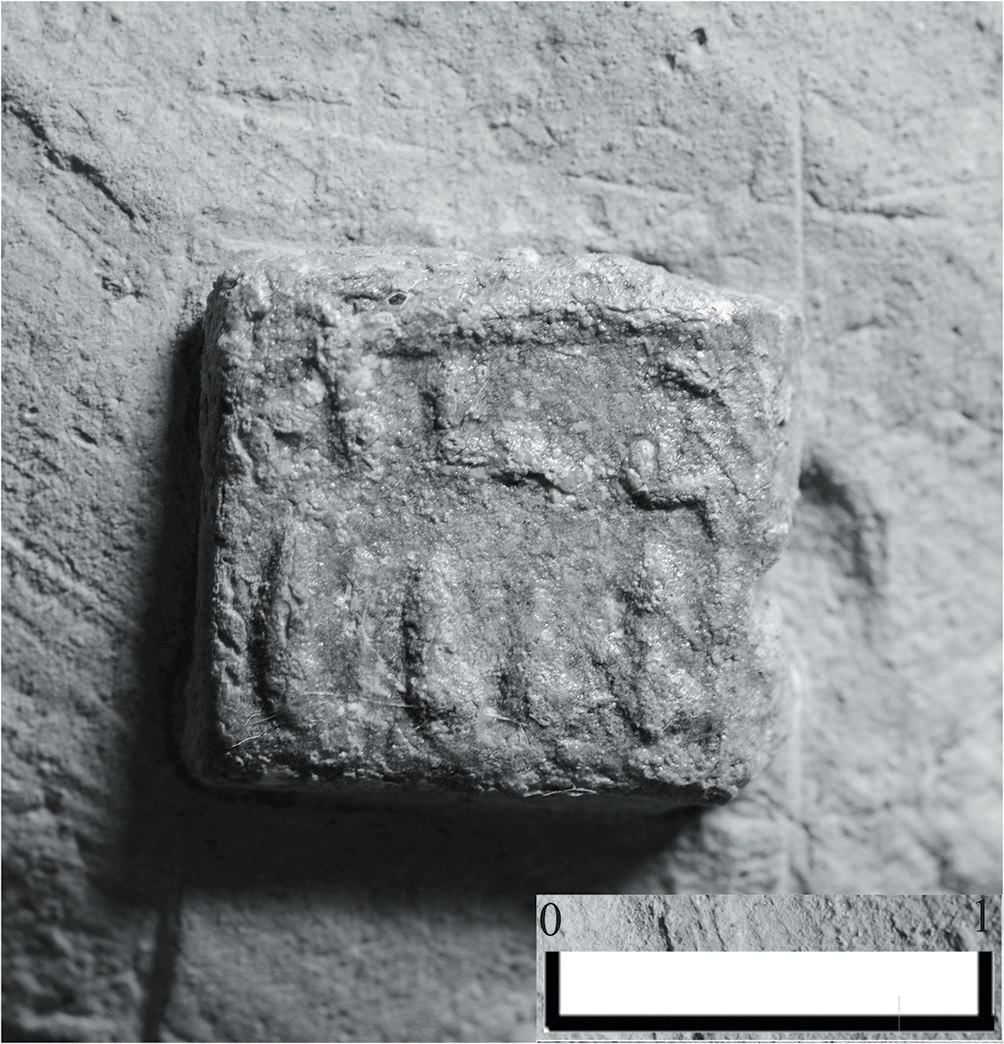

В одной из ручек (толщина 2.8 х 4.2 см) – отверстие, залитое свинцом, расклепанным на нижней поверхности ручки. На внешней поверхности – квадратная пломба размерами 1.2 х 1.3 см с плохо читаемой рельефной надписью (рис. 4). Расплывшиеся края первоначальной свинцовой нашлепки обрезаны острым инструментом, от которого на поверхности ручки остались процарапанные следы. Подобная практика клеймения амфор как античных, так и средневековых, до сих пор не была известна, что делает находку поистине уникальной.

Практически нечитаемую надпись на пломбе определил как древнееврейскую один из ведущих специалистов по восточным языкам, литературе и культуре, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Шауль Шакед, который дал следующее заключение: It is difficult to reach a safe reading but it is possible to attribute the inscription to Hebrew, although one must assume that something is missing. Thus there is a faint possibility of reading from right to left:

ה)והי)

ק)דצ)

The first line is very doubtful. The last letter in each line is broken and partly missing. Transliterated in roman script this would read:

yhw(h)

ṣd(q)

«God: justice»

If the reading is right, it may be a brief quotation from Psalm 27:1 in the Hebrew Bible. This combination of words is rarely if ever quoted in Jewish literature. This is not a satisfactory reading, especially as regards the first line. The first line can be read something like ydyn, wryn, but these readings do not convey any sense.

Использование разных языков (в нашем случае древнееврейского на пломбе и греческого в граффити) на одной амфоре не является чем-то необычным. Известны случаи сочетания разных языков (например, древнееврейского и латинского) даже в пределах одной надписи, сделанной одним человеком (Cesteros et al., 2016. P. 217).

Древнееврейский язык в отличие от греческого и латинского не был языком повседневного общения, а использовался главным образом в культовых и ритуальных целях. Древнееврейские надписи и иудейские символы на амфорах2 были знаком того, что в них содержится кошерный продукт, т.е. продукт, пригодный для потребления с точки зрения Галахи –совокупности законов, по которым иудей должен себя вести (Arthur, 1989. P. 135, 138; Cesteros et al., 2016. P. 218), и произведенный иудеями в соответствии c иудейскими законами ритуальной чистоты и предписаниями, связанными с пищей (Meyer, 2018. P. 637, 638)3.

3. Следует упомянуть опубликованную Н.П. Лихачевым свинцовую пломбу с изображением тельца и древнееврейской надписью «кошер», предположительно найденную в городе Дрогичин (совр. г. Дрохичин-Надбужский в Польше) (Лихачев, 2014. С. 72. Рис. 50), который в конце XI–XIII в. играл важную роль в транзитной торговле Руси со странами Западной Европы.

Более того, сами сосуды также производились по особым правилам, скорее всего иудейскими общинами специально для транспортировки таких продуктов и снабжения ими других общин иудеев (Arthur, 1989. Р. 138,139; Cesteros et al., 2016. P. 222). По предположению П. Артура, амфоры с иудейской символикой – археологическое свидетельство существования особых устойчивых связей между такими производителями и потребителями (Arthur, 1989. Р. 139).

Рис. 2. Дипинто на амфоре. Fig. 2. Dipinto on the amphora

О существовании в Фанагории иудейской общины известно из «Хронографии» византийского историка Феофана Исповедника, который под 679/680 г. сообщает: «В [землях] прилегающих к восточным частям озера, у Фанагории и живущих там евреев, обитает множество народов» (Чичуров, 1980. С. 60). Имеются свидетельства присутствия иудеев в это время и в других городах и поселениях Северного Причерноморья. Так, Ибн Факих, описывая путь купцов-русов, после слов «и платит десятину владетелю ар-Рума» добавляет: «затем идут по морю к Самкушу-иудею» («Самкарш иудеев»), который обычно отождествляют с Тмутараканью (Новосельцев, 2018. С. 119), хотя некоторые исследователи оспаривают такую локализацию города (Чхаидзе, 2008. С. 275–282). В письме патриарха Фотия архиепископу Босфора (Керчи) Антонию (вторая половина IX в.) упоминаются «иудеи, там живущие», которых архиепископ надеется обратить в христианство (цит. по: Айбабин, 2017. С. 259). Иудеи Хазарии упоминаются в Житии Константина Философа в рассказе о хазарской миссии солунских братьев (Лавров, 1930. С. 11, 12).

Рис. 3. Граффити на амфоре. Fig. 3. Graffiti on the amphora

Кроме того, известно, что еврейские колонии возникали в Восточной Европе вследствие гонений на евреев в Византийской империи сначала при Ираклии в 20-е годы VII в., затем при Льве III Исавре (717–741), что вызывало переселение евреев в Хазарию (Новосельцев, 1990. С. 152; Артамонов, 2001. С. 362). Арабский географ Ад-Димашки ( 1256 – 1327 ) со ссылкой на известного исламского историка Ибн ал-Асира ( 1160 – 1233 или 1234 ) сообщал, что ко времени правления Харуна ар-Рашида (правитель Аббасидского халифата в 786–809 гг.) византийский император изгнал из своего государства евреев, которые ушли в Хазарию, и там они обратили хазар в свою веру (Калинина, 2012. С. 54).

Однако археологические свидетельства присутствия иудеев как в Фанагории, так и на других памятниках, расположенных на территории Хазарии, до сих пор не выявлены (Флеров, Флерова, 2005; Петрухин, Флеров, 2010). Подавляющее большинство надгробий с иудейской символикой, найденных в Фанагории в последние годы, происходят из кладок домов VIII–IX вв., остальные найдены вне контекста (Люценко, 1880; Даньшин, 1993. С. 65; Кошеленко, 2010. С. 402). Исследовавший надписи на надгробиях Д.А. Хвольсон относил их к IV–VIII вв. (1884). Однако его датировкам не доверяют большинство современных исследователей4. Таким образом, публикуемая амфора – практически единственное археологическое свидетельство присутствия иудейской общины в Фанагории в так называемое хазарское время.

Учитывая внимание, с которым иудеи относились (и относятся) к производству кошерных продуктов и даже сосудов, в которых их хранили и перевозили, логично предположить, что рассматриваемую амфору в Фанагорию доставили купцы-иудеи. Из «Книги путей и стран»5 арабоязычного автора IX в. Абу-л-Касима ‘Убайдаллаха ибн Хурдадбеха и «Книги стран» арабского географа Ибн ал-Факиха аль-Хамазани известно об еврейских купцах-раданитах, которые играли большую роль в торговле между Востоком и Западом и принимали деятельное участие в протяженной и разветвленной системе международных экономических связей, окончательно сформировавшейся в течение VIII в. (Новосельцев, 1990. С. 152; Кулешов, 2016. С. 85).

Ибн Хордадбех происходил из знатной иранской фамилии, стоял близко ко двору халифа и какое-то время заведовал государственной почтой в провинции ал-Джибал (Северо-Западный Иран), что давало ему доступ в правительственные канцелярии и позволяло напрямую получать сведения от путешественников, воинов, купцов, дипломатов (Велиханова, 1986. С. 34). Все это говорит в пользу достоверности собранных им сведений, на которую указывает и тот факт, что отрывки из «Книги путей» приводят многие авторы IX–XI вв. (Кудама, Ибн Русте, ал-Джайхани, ал-Мас'уди, Гардизи, Ибн Хаукал, ал-Мукаддаси, ал-Идриси, ал-Бируни, Хамдаллах Казвини, ал-Калкашанди, Мухаммад Ашик и другие) (Велиханова, 1986. С. 16, 36).

«Книга стран» арабского географа Ибн ал-Факиха аль-Хамазани написана около 903 г., т.е. на два поколения позже Ибн Хордадбеха. Наличие в ней схожих с Ибн Хордадбехом фрагментов свидетельствует об использовании Ибн ал-Факихом его сочинения (Калинина, 2000. С. 114), хотя не исключено, что оба использовали один, предположительно сирийский источник (Gil, 1976. Р. 306).

Что конкретно под термином «раданиты» подразумевали Ибн Хордадбех», который называет их «ар-разанийа», и Ибн ал-Факих, у которого они упоминаются под именем «рахданийа», – особый клан или гильдию еврейских торговцев или это было общее название всех купцов-евреев, задействованных в транс-евразийской торговле, неясно.

Рис. 4. Свинцовая пломба с древнееврейской надписью. Fig. 4. Lead seal with a Hebrew inscription

Существуют разные мнения о происхождении как самого названия «раданиты», так и купцов, известных под этим именем. Часть исследователей говорят о персидской этимологии термина: от местности Радхан, которая располагалась в Месопотамии на восточном берегу Тигра, была важным еврейским центром при персах и упоминается в арабских и древнееврейских текстах (Gil, 1976. P. 315, 322); от персидской фразы rah dan, означающей «знающие дорогу» (Rabinowitz, 1945. Р. 254; Бартольд, 1966. С. 346), или персидского rādānīya – торговцы тканями (Gil, 1976. P. 300, 301). Есть мнение и о западном происхождении термина: от названия р. Рона (лат. Rhodanus) во Франции, которая, по свидетельству Ибн Хордадбеха, была отправной точкой всех маршрутов раданитов, из которой в древности плавали на Восток купцы, предположительно называвшиеся Rhodanici (Велиханова, 1986. С. 39; Gottesman, 2005. Р. 763). Существует также мнение, что термин произошел от cлова veredarii, т.е. курьер: купцы иногда выполняли функции дипломатических посыльных или переводчиков (Gil, 1976. P. 305).

Однако, несмотря на то что подавляющее большинство исследователей придерживаются мнения о персидской этимологии термина «раданиты», вопрос об их происхождении до сих пор остается предметом дискуссий. Часть исследователей считают раданитов выходцами с Запада (обзор см. Gil, 1976. P. 305). Отмеченное Ибн Хордадбехом многоязычие раданитов (они «говорят по-арабски, по-персидски, по-гречески, по-франкски, по-испански и по-славянски» – Кулешов, 2016. С. 87) послужило обоснованием предположения, согласно которому раданиты составляли ассоциацию купцов-евреев разного происхождения (Rabinowitz, 1945. Р. 253, 278). Последнее время ряд исследователей склоняются к тому, что Ибн Хордадбех имел в виду восточных купцов (см., например: Toch, 2005, 2014).

Считается, что особую роль раданиты стали играть после разделения мира на христианский и мусульманский, когда торговые пути между Востоком и Западом закрылись для всех купцов (европейским купцам-христианам часто запрещалось входить в мусульманские порты, а мусульманские торговцы не имели свободного доступа на рынки христианской Европы), за исключением иудеев, получивших привилегированный статус, разрешавший им как нейтральным посредникам свободно перемещаться между двумя мирами (Rabinowitz, 1945. Р. 266; Gieysztor, 1987. P. 486; Lopez, 1987. Р. 322; Gottesman, 2005. Р. 763; Verhulst, 2008. P. 508).

Ибн Хордадбех говорит о четырех маршрутах раданитов. Все они начинались в Испании или Франции и заканчивались в Китае. Один из этих маршрутов проходил по территории Хазарии: «Позади Румии (или, по оксфордской рукописи, Арминии6) к областям славян, затем к Хамлиджу, городу хазар, далее через Каспийское море (море Джурджан) … в Китай» (Калинина, 2009. С. 32). Земли, «позади» которых проходили купцы раданиты к «Хамлиджу», понимаются исследователями по-разному: под ними подразумеваются либо Армения Оксфордской рукописи, либо Италия или Византия (Рум) (Калинина, 2000. С. 111). Однако поток монет африканской чеканки конца VIII – первой четверти IX в. соответствует именно маршруту «позади Арминии», который шел с африканского побережья через Сирию и Закавказье (через Партав и Дербентский проход) в Хазарский каганат (Нахапетян, Фомин, 1992. С. 141, 142, 145; Калинина, 1993. С. 57, 58). Кратчайший путь от Дербента до Хамлиджа шел, как известно, вдоль западного берега Каспийского моря. Однако помимо описанного Хордадбехом маршрута было еще два. Один, сухопутный, шел через перевалы Западного и Центрального Кавказа (Иерусалимская, 1992. С. 12), второй, морской, – из Константинополя до портов Причерноморья и Приазовья (Калинина, 2000. С. 113). Разные варианты маршрутов позволяли торговцам выбирать наиболее выгодный, а, главное, наименее в данный момент опасный путь, что зависело от политической ситуации, а также от времени года и погодных условий (Савченко, 1999. С. 136).

Все три пути проходили по территории Хазарии, которая была идеально расположена для выполнения роли посредника между Востоком и Западом и которой в этой торговле принадлежала в то время едва ли не ведущая роль (Новосельцев, 1993. С. 24).

С.А. Плетнева по картам конца XIX – начала XX в. восстановила несколько крупных путей, скрещивавшихся в районе Саркела. Один из них, видимо самый наезженный, шел на юго-восток к р. Салу, у которой он разветвлялся. Юго-восточная ветвь шла через Калмыкию в низовья Волги, а оттуда поворачивала на юг и вдоль берега Каспийского моря вела к Дербенту. Этот путь, по-видимому, описан Ибн Хордадбехом. Юго-западная дорога шла до Кубани, а затем вновь разветвлялась: одна сворачивала на запад – на Тамань и Крым, вторая вела на юг, к перевалам Северо-Западного Кавказа в Грузию, к портам Абхазии (Севастополис-Цхум, Питиунт-Пицунда). Не менее четко на старых картах указана дорога от нижнего течения Волги вдоль нижнего течения Дона по его левому берегу, которая соединяла Итиль с Приазовьем, Таманью и Крымом (Плетнева, 1996. С. 146; Савченко, 1999. С. 136).

Иудейские купцы не могли проигнорировать не упомянутый ибн Хордадбехом путь через порты Северного Причерноморья. Во-первых, города Северного Причерноморья были важными рынками рабов, относившихся к числу основных товаров раданитов. Именно торговля рабами, по мнению П. Фольца, привела их в контакт с хазарами, в руках которых были перевалочные пункты для захваченных в плен славян (Foltz, 1998. Р. 12)7, что было особенно важно для раданитов, так как евреи при покупке рабов были ограничены рядом запретов: евреи, жившие на мусульманских территориях, не могли покупать рабов-мусульман, а византийские евреи, соответственно, рабов-христиан, т.е. они были вправе приобретать только рабов из «третьих стран» (Rotman, 2016. P. 135). Во-вторых, во многих городах и поселениях Северного Причерноморья как минимум с I в. н.э. (Гайдукевич, 1945. С. 364; Шелов, 1978. С. 49; Даньшин, 1993. С. 62, 63, 68, 69; Levinskaya, Tokhtas’yev, 1996; Кашовская, Кашаев, 2004; Кашаев, Кашовская, 2008; Кошеленко, 2010. С. 402; Калинина, 2012. С. 53; Золотарев и др., 2013; Айбабин, 2016. С. 12–16) существовали большие еврейские общины, которые играли в торговле раданитов очень важную роль. Именно на процветающие еврейские общины, которые тянулись вдоль всех торговых маршрутов от Испании до Китая, они опирались во время своих путешествий и в своей экономической деятельности (Rabiniwitz, 1948. Р. 86, 138). Более того, не исключено, что раданиты способствовали учреждению новых еврейских общин в разных точках вдоль своих торговых путей (Gottesman, 2005. Р. 764). Возможно именно раданиты, как считают ряд исследователей, сыграли большую роль в принятии иудаизма хазарской элитой (Pritsak, 1978. P. 280, 281; Новосельцев, 1993. С. 24; Кулешов, 2016. С. 88) в начале 60-х годов IX в. (Айбабин, 1999. С. 222; Цукерман, 2002. Р. 764). Во всяком случае этому немало способствовали значительные коммерческие выгоды, которые давал нейтральный религиозный статус иудеев.

Таким образом, публикуемая амфора из раскопок Фанагории на сегодняшний день – едва ли не единственное археологическое свидетельство присутствия в городе в «хазарское» время иудейской общины. Последняя скорее всего состояла главным образом из этнических евреев, как потомков евреев, живших в городе еще в римское время, так и прибывших сюда позже, в частности из-за гонений в Византийской империи. При этом нельзя исключать присутствие в общине некоторого, скорее всего весьма небольшого количества прозелитов. Несомненно, в данной амфоре был доставлен кошерный продукт8, что удостоверяется не только наличием древнееврейской надписи на свинцовой пломбе, но и ее содержанием. Как сама амфора, так и ее содержимое скорее всего были произведены иудейской общиной. Возможно, именно это объясняет уникальность самого сосуда, аналогии которому пока найти не удалось, и до сих пор неизвестный способ его клеймения. Логично предположить, что в Фанагорию амфора была доставлена еврейскими купцами-раданитами, для которых подобная продукция была не основным9, а, выражаясь современным языком, сопутствующим товаром.

9. По сведениям Ибн Хордадбеха, раданиты «привозят с Запада евнухов-рабов, девушек-рабынь, юношей-рабов, парчу, заячий мех, ценную пушнину, соболей и мечи. … Из Китая они вывозят мускус, алоэ, камфору, корицу и другие товары, которые вывозятся из тех областей» (Кулешов, 2016. С. 87).

Автор признателен руководителю раскопок В.Д. Кузнецову за возможность опубликовать материал из его раскопок, археологу Службы Древностей Израиля Яне Чехановец за неоценимую помощь в работе, а также профессору Шаулю Шакеду за прочтение надписи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГРАФФИТО НА АМФОРЕ ИЗ ФАНАГОРИИ

А.Ю. Виноградов

Рассматриваемая надпись находится на стенке фанагорийской амфоры (находка 2015 г.) и сохранилась целиком, несмотря на обломы слева и снизу (рис. 4). Однострочное граффито процарапано после обжига. Буквы высотой 0.5–0.9 см вырезаны аккуратно, но не всегда: у пи левая вертикаль удлинена, тета или омикрон (см. ниже) имеет форму листа плюща, три первые буквы чуть поставлены выше остальных – вероятно, резчик сдвинул руку. Альфа с петлей, пи с удлиненной перекладиной, ипсилон – У-образный, зеркальный, что указывает на невысокую грамотность автора. Форма букв не дает оснований для точной палеографической датировки.

Надпись читается хорошо, за исключением шестой слева буквы: двойная перекладина необычна для теты, и это может быть также омикрон, пришедшийся на двойной след от обработки на гончарном круге, какие видны и выше, – впрочем, одна из этих черт может быть и перекладиной теты. В зависимости от этого надпись может читаться двояко: PHMΠIΘYMA resp. PHMΠIΟYMA.

Данное слово не находит себе зафиксированных аналогий в греческом языке; не удается и разделить его непротиворечиво на части. При этом чередование гласных и согласных и морфологический облик слова указывают на то, что это не тайнопись. Соответственно для решения этой лингвистической загадки приходится предполагать здесь либо передачу иноязычного слова или имени, либо измененную (в том числе из-за итацизма) форму некоего греческого слова (или слов). В качестве рабочих гипотез выделим следующие варианты.

Первый – ῥιμπίθημα < ср.-греч. ῥιβί(ν)θια/ῥεβίθια (< др.-греч. ἐρεβίνθιον) «нут» (Cicer arietinum); фонетические варианты см. в словаре Э. Криараса (Κριαρᾶς, 1978. Σ. 262). В таком случае слово ῥιμπίθημα должно обозначать некую совокупность нута или продукт из него. Однако такой вариант очень мало вероятен, так как новые существительные на -μα в греческом языке образуются только от глаголов (Schwyzer, 1977. S. 522–524).

Второй – ῥιμπή-θυμα < греч. ῥίμβα «крупный гранат» (Hesychius, s.v.)10 + θύμα (plur.) «тимьян, напиток из тимьяна, меда и уксуса»11. В этом варианте слово ῥιμπήθυμα должно означать скорее всего напиток (вино?) из граната с тимьяном: обозначение продукта во мн. ч. обычно для греческого языка (база данных Thesaurus linguae graecae дает 73 контекста для θύμα). Морфологически облик слова не вызывает вопросов: ср. схожий композит χαρή-θυμος «приятный, радующий душу» < χαρά «радость» + θυμός «дух».

11. Вариант θῦμα «жертва» не подходит здесь по контексту.

Третий – основа ῥιμπ- демонстрирует сходство со ср.-лат. ribes «смородина» (< араб. رِيبَاس rībās «ревень»). При таком прочтении слово ῥιμπίουμα могло бы означать некий продукт из смородины или ревеня. Однако почти невероятной делает данную версию модель слова на -ουμα, известная только для существительных, производных от глаголов на -ουω. Впрочем, здесь, как и в предыдущем случае, можно было бы предположить форму ῥιμπή-θυμα в значении «смородина с тимьяном/ревень с тимьяном».

Однако из трех (или даже четырех) этих вариантов первый и третий помимо морфологических сложностей практически исключает также историческая фонетика греческого языка. Дело в том, что, по верному замечанию С.Р. Тохтасьева (2019. Прим. 1195), в IX в., к которому относится данная амфора, сочетание μπ передавало еще не v (как в греч. ῥιβίθια=rivithia) или b (как в лат. ribes, араб. rībās), как с XII в. и далее, а m/n + p/b, как явствует из многочисленных иноязычных заимствований этого периода: Μάμπαλις (Constantinus Porphyrogenites. De administrando imperio 46.3) < арм. mamp‘ali, Ἀμπίερ (Ioannes Scylitzes. Epitome historiarum 438, 70) < арм. Anberd/Amberd, Μέμπετζε (Leo Diaconus. Historia 71, 13) < араб. Manbiǧ/Mambiǧ, κομπινεύω (Constantinus Porphyrogenites. De expeditionibus C 334, 346, 348, 369) < лат. combino. Три последних примера показывают, что μπ в фонетическом отношении оказывается равнозначно μβ (ср. Συμβάτιος < арм. Smbat, Φαλεμβέρτος (Constantinus Porphyrogenites. De administrando imperio 26.55) < лат. Flambertus), которое, однако, в отличие от μπ могло передавать и b (см., например: Αἴθριβος (Constantinus Porphyrogenites. De administrando imperio 14.28, 17.14 etc.) / Ἔθριμβον (Pseudo-Methodius Patarensis. Apocalypsis 31, 9; 41, 3) < араб. Yaṭrib). Взаимозаменяемость μβ и μπ в передаче m/n + p/b демонстрирует такой пример, как κομπόνεις вместо κομβώνεις (Symeon Magister. Chronicon 102.10).

Таким образом, единственным фонетически приемлемым вариантом в рассматриваемом случае оказывается ῥίμβα «крупный гранат» – также, очевидно, заимствованное слово, где μβ может вполне соответствовать μπ. Поскольку же, как было показано, форма на -ουμα в данном случае исключается, то в качестве возможного прочтения надписи нам остается предположить только описанный выше вариант ῥιμπή-θυμα «гранатовый напиток с тимьяном».

References

- 1. Artamonov M.I., 2001. Istoriya khazar [History of the Khazars]. St. Petersburg: Lan’. 560 p.

- 2. Arthur P., 1989. Some observations on the economy of Bruttium under the later Roman Empire. Journal of Roman Archaeology, 2, pp. 133–142.

- 3. Aybabin A.I., 1999. Etnicheskaya istoriya rannevizantiyskogo Kryma [Ethnic history of the Early Byzantine Crimea]. Simferopol’: Dar. 351 p.

- 4. Aybabin A.I., 2016. The Jewish community in the late Antique Panticapaeum and the early medieval Bosporus. XVII Bosporskiye chteniya. Bospor Kimmeriyskiy i varvarskiy mir v period antichnosti i srednevekov’ya. Issledovateli i issledovaniya [XVII Bosporan readings. The Cimmerian Bosporus and barbarian world in the period of Antiquity and the Middle Ages. Researchers and research]. Kerch’: Demetra, pp. 12–16. (In Russ.)

- 5. Aybabin A.I., 2017. On the border of the Byzantine Empire and the Khazar Khaganate. The late 7th–9th century. Istoriya Kryma [History of the Crimea], 1. A.V. Yurasov, ed. Moscow: Kuchkovo pole, pp. 248–277. (In Russ.)

- 6. Bartol’d V.V., 1966. Charlemagne and Harun ar-Rashid. Bartol’d V.V. Sochineniya [Works], 6. A.B Khalidov, I.N. Vannikov, eds. Moscow: Nauka, pp. 342–364. (In Russ.)

- 7. Cesteros H.G., Almeida R.R. de, Costello J.C., 2016. Special Fish Products for the Jewish Community? A Painted Inscription on a Beltran 72 Amphora from Augusta Emerita (Mérida, Spain). Herom. Journal on Hellenistic and Roman Material Culture, vol. 5, iss. 2, pp. 196–236.

- 8. Chichurov I.S., 1980. Vizantiyskiye istoricheskiye sochineniya: «Khronografiya» Feofana, «Breviariy» Nikifora: teksty, perevod, kommentariy [Byzantine historical writings: The Chronicle of Theophanes, The Breviary of Nicephorus: Texts, translation, commentary]. Moscow: Nauka. 215 p.

- 9. Chkhaidze V.N., 2008. Tamatarkha. Rannesrednevekovyy gorod na Tamanskom poluostrove [Tamatarkha. An early medieval town on Taman Peninsula]. Moscow: Taus. 326 p.

- 10. Cirelli E., 2014. Typology and diffusion of Amphorae in Ravenna and Classe between the 5th and the 8th centuries AD. LRCW 4 Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry. The Mediterranean: a Market without Frontiers. Proceedings of the Conference, Thessaloniki, 7–10 april 2011, vol. I. N. Poulou-Papadimitriou, E. Nodarou, V. Kilikoglou, eds. Oxford: Archaeopress, pp. 541–552. (BAR International Series, 2616 (I).

- 11. Colafemmina C., 2012. The Jews in Calabria. Leiden; Boston: Brill. 699 p. (Studia Post Biblica, 49).

- 12. Dan’shin D.I., 1993. The Fanagorian Jewish community. Vestnik drevney istorii [Journal of Ancient History], 1 (204), pp. 59–72. (In Russ.)

- 13. Flerov V.S., Flerova V.E., 2005. Judaism in the steppe and forest-steppe Khazaria: the issue of identifying archaeological sources. Khazary: materialy Pervogo i Vtorogo mezhdunarodnykh kollokviumov [Khazars: Proceed. of the 1st and 2nd intern. conferences]. V. Petrukhin, V. Moskovich, eds. Moscow: Mosty kul’tury; Iyerusalim: Gesharim, pp. 185–207. (In Russ.)

- 14. Flerova V.E., 1997. Graffiti Khazarii [Graffiti of Khazaria]. Moscow: Editorial URSS. 172 p.

- 15. Foltz R., 1998. Judaism and the Silk Route. The History Teacher, vol. 32, no. 1, pp. 9–16.

- 16. Gaydukevich V.F., 1949. Bosporskoye tsarstvo [Kingdom of the Bosporus]. Moscow; Leningrad: Izd. AN SSSR. 624 p.

- 17. Gieysztor A., 1987. Trade and Industry in Eastern Europe Before 1200. The Cambridge Economic History of Europe, II. E. Miller, C. Postan, M. Postan, eds. Cambridge: Cambridge Univ. Press, pp. 485–487.

- 18. Gil M., 1976. The Rādhānite Merchants and the Land of Rādhān. Journal of the Economic and Social History of the Orient, vol. XVII, no. 3, pp. 299–328.

- 19. Gottesman B.M., 2005. Radanites. Encyclopedia of World Trade from Ancient Times to the Present, vol. 3. C.C. Northrup, eds. London; New York: Routledge, pp. 763–764.

- 20. Hachlili R., 2001. The Menorah – The Ancient Seven-Armed Candelabrum: Origin, Form, and Significance. Leiden. 664 p. (Journal for the Study of Judaism, Suppl. 68).

- 21. Hachlili R., 2018. The Menorah. Evolving into the Most Important Jewish Symbol. Leiden, Boston: Brill. 294 p.

- 22. Ibn Khordadbekh, 1986. Kniga putey i stran [The book of routes and kingdoms]. N. Velikhanova, ed. Baku: Elm. 428 p.

- 23. Iyerusalimskaya A.A., 1992. Kavkaz na shelkovom puti. Katalog vremennoy vystavki [Caucasus on the Silk Route. Temporary exhibition catalogue.]. St. Petersburg: GE. 70 p.

- 24. Kalinina T.M., 1993. The routes of Jewish merchants according to Ibn Khordadbeh, the issue revisited. Slavyane i ikh sosedi. Evreyskoye naseleniye Tsentral’noy, Vostochnoy i Yugo-vostochnoy Evropy: sredniye veka – nachalo Novogo vremeni: sbornik tezisov XII chteniy pamyati V.D. Korolyuka [Slavs and their neighbors. The Jewish population of Central, Eastern and Southeastern Europe: the Middle Ages – the beginning of the Modern Age: Abstracts of the XII readings in memory of V.D. Korolyuk]. Moscow: In-t slavyanovedeniya i balkanistiki, pp. 56–58. (In Russ.)

- 25. Kalinina T.M., 2000. Notes on trade in Eastern Europe according to Arab scholars of the 9th–10th centuries. Drevneyshiye gosudarstva Vostochnoy Evropy [Earliest states of Eastern Europe], 1998 god. T.M. Kalinina, ed. Moscow: Vost. literatura, pp. 106–119. (In Russ.)

- 26. Kalinina T.M., 2009. The first geographical writings of a descriptive nature. Drevnyaya Rus’ v svete zarubezhnykh istochnikov: khrestomatiya [Rus in the light of foreign sources: anthology], III. Vostochnyye istochniki [Oriental sources]. Moscow: Russkiy fond sodeystviya obrazovaniyu i nauke, pp. 24–35. (In Russ.)

- 27. Kalinina T.M., 2012. Symbols of sacral power in Khazaria. Sacrum et Profanum, V. Pamyat’ v vekakh: ot semeynoy relikvii k natsional’noy svyatyne [Memory in centuries: from a heirloom to a national shrine]. N.A. Alekseyenko, Kh. Khoffmann, ed., comp. Sevastopol’: SPD Aref’yev, pp. 53–59. (In Russ.)

- 28. Kashayev S.V., Kashovskaya N.V., 2008. A cult complex (SK-6) and epigraphic materials from the settlement Vyshesteblievskaya-11. Drevnosti Bospora [Antiquities of the Bosporus], 12/I. Moscow: IA RAN, pp. 340–362. (In Russ.)

- 29. Kashovskaya N., Kashayev S., 2004. Judaism on the Bosporus – an archaeological context. Materialy XI ezhegodnoy mezhdunarodnoy mezhdistsiplinarnoy konferentsii po iudaike [Proceed. of the XI annual intern. interdisciplinary conference on Jewish studies], 1. Moscow, pp. 13–23. (In Russ.)

- 30. Khvol’son D.A., 1884. Sbornik” evreyskikh” nadpisey, soderzhashchiy nadgrobnyya nadpisi iz” Kryma i nadgrobnyya i drugiya nadpisi iz” inykh” mest”, v drevnem” evreyskom” kvadratnom” shrift”, takzhe i obraztsy shriftov” iz” rukopisey ot” IX–XV stol”tiya [Collection of Jewish inscriptions containing gravestone inscriptions from the Crimea and gravestone and other inscriptions from other places in the ancient Jewish square letters, together with script from manuscripts of the 9th–15th centuries]. St. Petersburg: Tip. Imp. Akad. nauk. 528 p.

- 31. Koshelenko G.A., 2010. Religion and cults. Antichnoye naslediye Kubani [Antique heritage of the Kuban], II. G.M. Bongard-Levin, V.D. Kuznetsov, eds. Moscow: Nauka, pp. 354–416. (In Russ.)

- 32. Kuleshov V.S., 2016. The Mediterranean, Balkans and Eastern Europe: sites of coin circulation of Jewish communities (the 8th–13th centuries). Belgradskiy sbornik (K XXIII Mezhdunarodnomu kongressu vizantinistov. Belgrad, Serbiya, 22–27 avgusta 2006) [Belgrade collection (To the XXIII Intern. Congress of Byzantine studies. Belgrade, Serbia, August 22–27, 2006)]. St. Petersburg: Izd. GE, pp. 85–104. (Trudy Gos. Ermitazha, LXXX). (In Russ.)

- 33. Lavrov P.A., 1930. Materialy po istorii vozniknoveniya drevneyshey slavyanskoy pis’mennosti [Materials on the history of origin of the ancient Slavic script]. Leningrad. 200 p.

- 34. Levinskaya I.A., Tokhtas’yev S.R., 1996. Jews and Jewish Names in the Bosporan Kingdom. Studies on the Jewish Diaspora in the Hellenistic and Roman Periods. B. Isaac, A. Oppenheimer, eds. Tel-Aviv University: Ramot Publishing, pp. 55–73. (TE’UDA, XII).

- 35. Likhachev N.P., 1929. Materialy dlya istorii vizantiyskoy i russkoy sfragistiki [Materials for the history of Byzantine and Russian sphragistics], 2. Leningrad. 279 p. (Trudy Muzeya paleografii, 2).

- 36. Lopez R.S., 1987. The Trade of Medieval Europe: the South. The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire II. E. Miller, C. Postan, M. Postan, eds. Cambridge: Cambridge Univ. Press, pp. 306–401.

- 37. Lyutsenko A.E., 1876. Ancient Jewish tombstones found in the mounds of the Phanagoria fortified settlement. Trudy III Mezhdunarodnogo s”yezda oriyentalistov [Works of the III Intern. Congress of Oriental Studies], I. St. Petersburg, pp. 577–580. (In Russ.)

- 38. Meyers C.L., 2018. Menorahs Incised or Painted on Ceramic Vessels. The Architecture, Stratigraphy, and Artifacts of the Western Summit of Sepphoris (Duke Sepphoris Excavation Reports III). E.M. Meyers, C.L. Meyers, B.D. Gordon, eds. Eisenbrauns: Univ. Park, pp. 630–643.

- 39. Meyers C.L., Meyers E.M., 2016. Images and Identity. Menorah Representation at Sepphoris. Viewing Ancient Jewish Art and Archaeology. VeHinnei Rachel –Essays in Honor of Rachel Hachlili. A.E. Killebrew, G. Fasbeck, eds. Leiden; Boston: Brill, pp. 384–400.

- 40. Mogarichev Yu.M., 2003. On the early medieval Jewish communities in the Crimea. Khersonesskiy sbornik [The Chersonese collection of articles], XII. Sevastopol’, pp. 287–300. (In Russ.)

- 41. Nakhapetyan V.E., Fomin A.V., 1992. Graffiti on al-Kufa coins circulating in Europe in the 9th–10th centuries. Drevneyshiye gosudarstva Vostochnoy Evropy [Earliest states of Eastern Europe], 1991 god. Moscow, pp. 139–208. (In Russ.)

- 42. Novosel’tsev A.P., 1990. Khazarskoye gosudarstvo i ego rol’ v istorii Vostochnoy Evropy i Kavkaza [The Khazar state and its role in the history of Eastern Europe and the Caucasus]. Moscow: Nauka. 263 p.

- 43. Novosel’tsev A.P., 1993. Jews in Khazaria. Slavyane i ikh sosedi. Evreyskoye naseleniye Tsentral’noy, Vostochnoy i Yugo-vostochnoy Evropy: sredniye veka – nachalo Novogo vremeni: sbornik tezisov XII chteniy pamyati V.D. Korolyuka [Slavs and their neighbors. The Jewish population of Central, Eastern and Southeastern Europe: the Middle Ages – the beginning of the Modern Age: Abstracts of the XII readings in memory of V.D. Korolyuk]. Moscow: In-t slavyanovedeniya i balkanistiki, pp. 24–25. (In Russ.)

- 44. Novosel’tsev A.P., 2000. Rus, the Caucasus and Transcaucasia in Oriental sources. Drevneyshiye gosudarstva Vostochnoy Evropy [Earliest states of Eastern Europe], 1998 god. T.M. Kalinina, ed. Moscow: Vost. literatura, pp. 264–323. (In Russ.)

- 45. Novosel’tsev A.P., 2018. Khazarskiy kaganat [Khazar Khaganate]. Moscow: Lomonosov. 264 p.

- 46. Petrukhin V., Flerov V., 2010. Judaism in Khazaria based on archaeological data. Istoriya evreyskogo naroda v Rossii [History of the Jews in Russia], 1. Ot drevnosti do rannego novogo vremeni [From the Antiquity to the early Modern Age]. Moscow: Mosty kul’tury; Iyerusalim: Gesharim, pp. 151–163. (In Russ.)

- 47. Pletneva S.A., 1996. Sarkel i «shelkovyy» put’ [Sarkel and the Silk Route]. Voronezh: Izd. VGU. 168 p.

- 48. Pritsak O., 1978. The Khazar Kingdom’s Conversion to Judaism. Harvard Ukrainian Studies, vol. 2, no. 3, pp. 261–281.

- 49. Rabinowitz L., 1945. The Routes of the Radanites. Jewish Quarterly Review, vol. 35, no. 3, pp. 251–280.

- 50. Rotman Y., 2016. Byzantium and the International Slave Trade in the Central Middle Ages. Trade in Byzantium. Papers from the Third Intern. Sevgi Gӧnül Byzantine Studies Symposium. P. Magdalino, N. Necipoğlu, eds. Istanbul, pp. 129–142.

- 51. Savchenko E.I., 1999. Moshchevaya Balka as a key centre of the Great Silk Way in the North Caucasus. RA [Russian archaeology], 1, pp. 125–141. (In Russ.)

- 52. Shelov D.B., 1978. Personal names on amphorae from Tanais. Numizmatika i epigrafika [Numismatics and epigraphy], XII. Moscow, pp. 47–55. (In Russ.)

- 53. Toch M., 2005. The Jews in Europe, 500–1050. The New Cambridge Medieval History, I. P. Fouracre, ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, pp. 545–570.

- 54. Toch M., 2014. Was There a Jewish Slave Trade (or Commercial Monopoly) in the Early Middle Ages? Mediterranean Slavery Revisited (500–1800). S. Hanß, J. Schiel, eds. Zürich: Chronos, pp. 421–444.

- 55. Tsukerman K., 2002. On the origin of the dual power among the Khazars and the circumstances of their conversion to Judaism. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii [Materials on archaeology, history and ethnography of Taurica], IX. Simferopol’: Tavriya, pp. 521–534. (In Russ.)

- 56. Velikhanova N.M., 1986. Foreword. Introduction to studying the monument. Comments and notes. Ibn Khordadbekh. Kniga putey i stran [The book of routes and kingdoms]. N. Velikhanova, ed. Baku: Elm, pp. 3–4, 16–39, 142–427. (In Russ.)

- 57. Verhulst A., 2008. Economic Organisation. The New Cambridge Medieval History, II. C. 700-c. 900. R. McKitterick, ed. Cambridge: Cambridge Univ. Press, pp. 481–509.

- 58. Zolotarev M.I., Korobkov D.Yu., Ushakov C.V., Maklennan R., Overman A., Oliv’ye Dzh., Edvards D., Linstrom G., Olenina E.F., 2013. Drevnyaya sinagoga v Khersonese Tavricheskom: Materialy i issledovaniya Prichernomorskogo Proyekta 1994–1998 gg. [The ancient synagogue in Tauric Chersonesos: Materials and studies of the 1994–1998 Black Sea Region Project]. Moscow; Sevastopol’: Un-t Dmitriya Pozharskogo. 508 p.