- PII

- S086960630010959-3-1

- DOI

- 10.31857/S086960630010959-3

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / Issue 3

- Pages

- 173-188

- Abstract

Studies on the fortified settlement of Kala-i Kukhna (Karon) in Darvaz (Southern Tajikistan) were launched in 2012. Its dating caused controversy, including among the participants of the excavation. The site as a whole is very complicated to deal with. It is obvious that its formation took a long time resulting in an assemblage of objects and structures for various purposes ranging from a nomadic mound to structures of the late Middle Ages. The author is of the opinion that all objects excavated in 2012–2014 belong to the period of the late 14th – the turn of the 16th and 17th centuries. This paper focuses on the substantiation of the dating of the structure tentatively referred to as “Panjmanor” (Five Towers). In the light of the analogies presented in the work it can be considered as a special kind of Muslim mosque and a tomb mosque. Based on the first construction period, the structure can be attributed to the Timurid period – the late 14th–15th century.

- Keywords

- Panjmanor (Darvaz), Chor-minor (Bukhara), Char Minar (Hyderabad), dating, tomb mosque

- Date of publication

- 29.09.2020

- Year of publication

- 2020

- Number of purchasers

- 14

- Views

- 665

Городище Калаи Кухна (Карон) находится в Дарвазском р-не Горно-Бадахшанской обл. Республики Таджикистан, в 2 км к востоку от кишлака Рузвай и в 8.5 км от районного центра г. Калаи-Хумб. На картах советского времени это место помечено как «перевал Кеврон». Памятник занимает склон горы, небольшую долину и холм в излучине р. Пяндж, напротив долины р. Джавай, впадающей в Пяндж (на территории Афганистана). Расположено городище на высоте 1500–1700 м над уровнем моря.

Возможно, что в сочинениях арабских авторов с IX в. это место упоминается под именем «Каррон» или «Карон» (Камалиддинов, 1996. С. 212–215).

Северная (Таджикская) часть Дарваза – это территория Западного Памира. На археологическую карту этого (до 1991 г. Калаихумбского) р-на М.И. Бубнова нанесла 26 объектов, 21 из которых находится на реках Акба, Вазгина и Кафирбача и связаны с рудниками. Остальные памятники расположены вдоль северного берега Пянджа. Это несохранившаяся крепость в кишлаке Джарв; две крепости в Калаи-Хумбе, одна из которых разобрана в 80-е годы XIX в., а строительство второй датировано предположительно XVIII в. Третья крепость – это городище Калаи Кухна. На археологической карте М.А. Бубновой объект назван также «Кала-и хана» (Мудукакай, Калаи хун, Калаи кун) (Бубнова, 1997. С. 54–56).

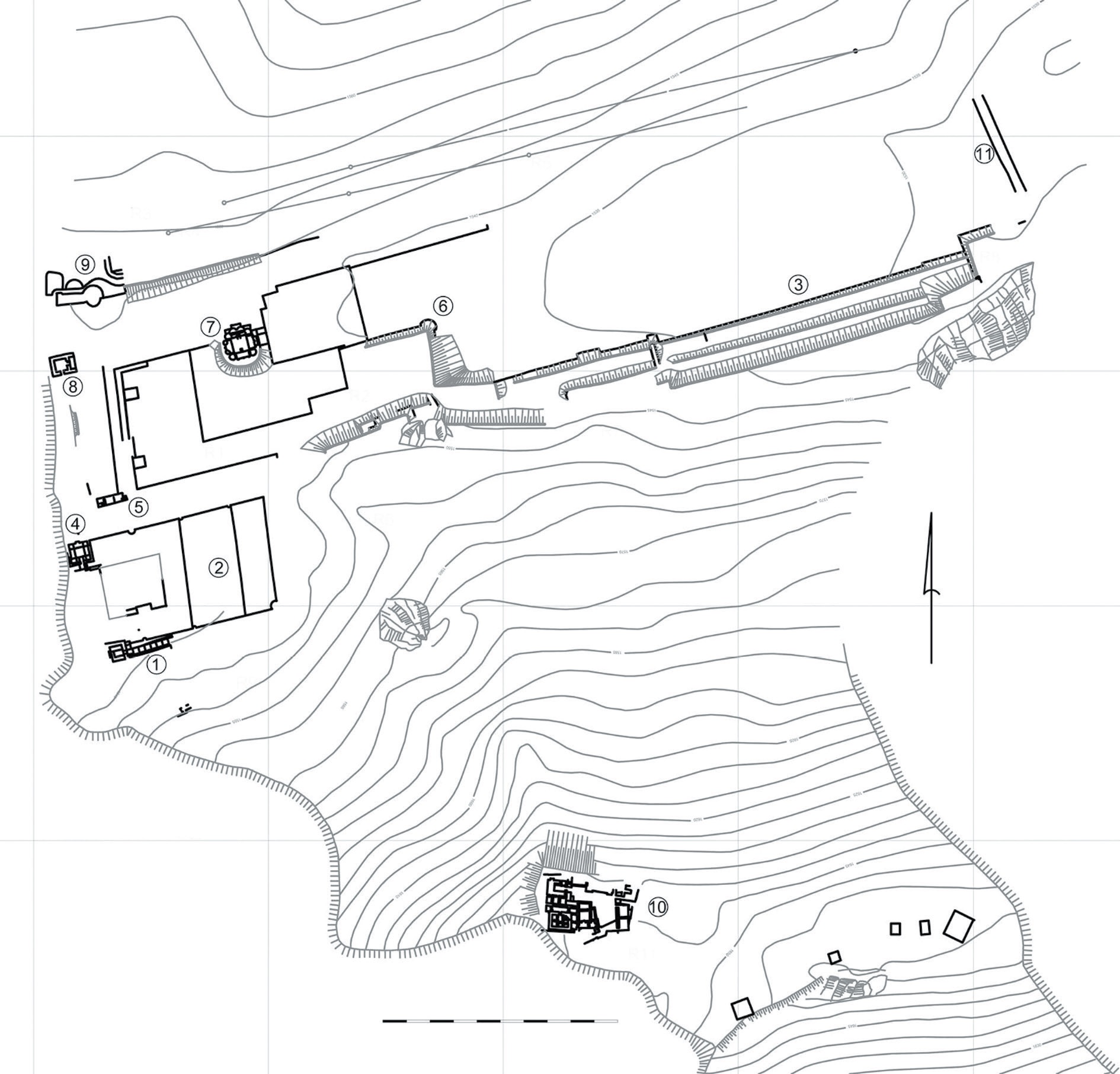

Дарвазский археологический отряд под руководством академика АН Республики Таджикистан Ю.Я. Якубова исследовал городище Калаи Кухна (Карон) в 2012–2014 гг. В работах отряда в 2013–2014 гг. приняли участие А.Б. Никитин, а также автор настоящей статьи и архитектор Е. Буклаева, чьи чертежи и планы здесь представлены. Археологами раскопано несколько объектов: Дворец на вершине южного холма, мавзолей (Айванный дом), винодавильня, лестница в комплексе садовых террас, Красный зал и архитектурное сооружение, условно названное «Панчманор»; исследованы составляющие памятник террасы, описаны и другие видимые на поверхности остатки построек; сделаны архитектурные планы и разрезы объектов и всего городища (Якубов, 2016; Якубов и др., 2017) (рис. 1).

Исследования городища Калаи Кухна (Карон) показывают, что оно формировалось в течение длительного времени и представляет собой совокупность объектов и архитектурных построек разного назначения – от кочевнического кургана (Якубов, 2016. С. 145) до конструкций в виде террас. При этом городище, как и многие памятники Памира (Бубнова, 1997. С. 32), кажется однослойным, на нем очень мало находок. В процессе работы стало очевидно, что здесь сосредоточены редкие архитектурные объекты.

Рис. 1. План городища Калаи Кухна (Карон). 1 – лестница; 2 – зимний сад; 3 – террасы; 4 – красный зал; 5 – винодельня; 6 – угловая башня; 7 – храм-минарет; 8 – айванный дом; 9 – входная башня; 10 – дворец; 11 – стена. Fig. 1. A plan view of the fortified settlement of Kala-i Kukhna (Karon)

В научном сообществе и, в частности, среди участников раскопок существуют разногласия относительно датировки памятника и отдельных объектов на нем. Ю.Я. Якубов предположил, что Панчманор мог быть заложен в кушанское время (Якубов, 2016. С.151), а фрагмент чаши из Красного зала исследователь датировал еще более ранним временем – VI–V вв. до н.э. (Якубов, 2019. С. 294). Безусловно, на городище и в его окрестностях есть ранние слои, которые могут относиться к I тыс., однако они до сих пор не были затронуты раскопками. Нами опубликована статья о монетных находках на городище и о возможных датах отдельных сооружений (Никитин, Смирнова, 2019). К раннему периоду можно отнести дальние стены к северо-западу от памятника, не отмеченные на плане, которые Ю.Я. Якубов называет «стенами дахмы» (Якубов и др., 2019. С. 281), восточную стену (рис. 1, 11), а также нижнюю часть входных башен и террасу рядом с ними (рис. 1, 9). Их отличает кладка из крупных камней.

Объекты, раскопанные в 2012–2014 гг., отнесены нами ко второму и третьему строительным периодам на городище. Их отличает кладка из более мелкого камня, что предполагает принципиально иную организацию труда. Самыми ранними из этих объектов (второй строительный период) видятся Айванный дом, раскопки которого вели А.Б. Никитин и автор статьи, и предмет настоящей работы Панчманор. Чуть позже вокруг этих двух объектов были созданы садовые террасы. Тогда был отремонтирован Панчманор, поверхность вокруг него была поднята почти на 1.5 м, а у каждого фасада построена суфа. Айванный дом интерпретирован как один из редких типов однопортального мавзолея конца XIV–XV в. (Никитин, Смирнова, 2017).

К третьему строительному периоду отнесены Дворец и Красный зал (рис. 1, 4, 10). Позднюю датировку Дворца подтверждает потолочная конструкция с встроенным в нее расписным блюдом, которое можно датировать не ранее XV в. Красный зал содержит разноуровневые суфы, которые до сих пор используются в памирских домах.

Верхняя дата обживания городища пока неясна. В разрушенном мавзолее и в Красном зале зафиксированы следы пожара – красный цвет стен, почерневший фрагмент росписи, пятна гари на полах и горелые бревна упавших перекрытий.

В письменных источниках история Дарваза отражена только начиная с 30-х годов XVII в. В.В. Бартольд приводит сведенья Махмуда бен Вали (первая половина XVII в.), что «только в 1047 г.х. (1637–1638 гг.) узбекам первый раз подчинилась крепость в области Хутталян, Калаи-Хум (Кала-и-Хумб, главный город Дарваза). Во главе узбеков был Бакы-аталак из рода ойратов; владетель Шах-Гариб был убит, и его голова была отправлена в Бухару; вместо него был назначен, очевидно, в качестве вассала узбеков, его брат Шах-Кыргыз, с малых лет живший при узбецком дворе в Балхе» (Бартольд, 1963. С. 464). К сожалению, полного перевода всего текста «Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» на русский язык нет. Рукописи с частями текста хранятся в Узбекистане, Санкт-Петербурге (Институт Восточных рукописей АН) и Лондоне (India Office) (Махмуд бен Вали…, 1969. С. 323, 324). Сведения, приведенные В.В. Бартольдом, позволяют предположить, что либо к началу XVII в., либо в 30-х годах XVII в. городище Калаи-Кухна (Карон) было заброшено.

Все это определяет хронологические рамки, в которых стоит искать аналогии раскопанным в 2012–2014 гг. объектам – с конца XIV до рубежа XVI–XVII вв.

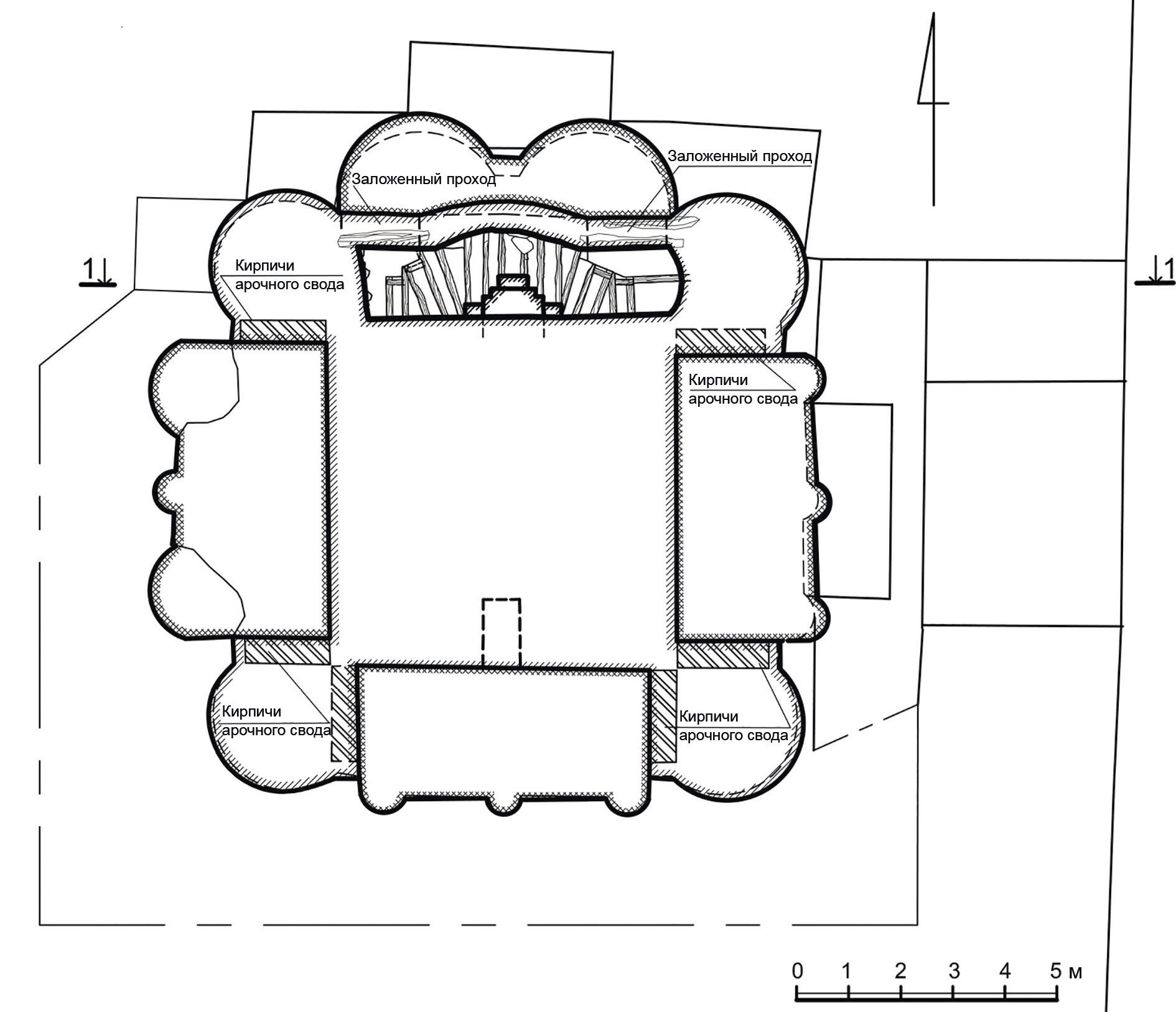

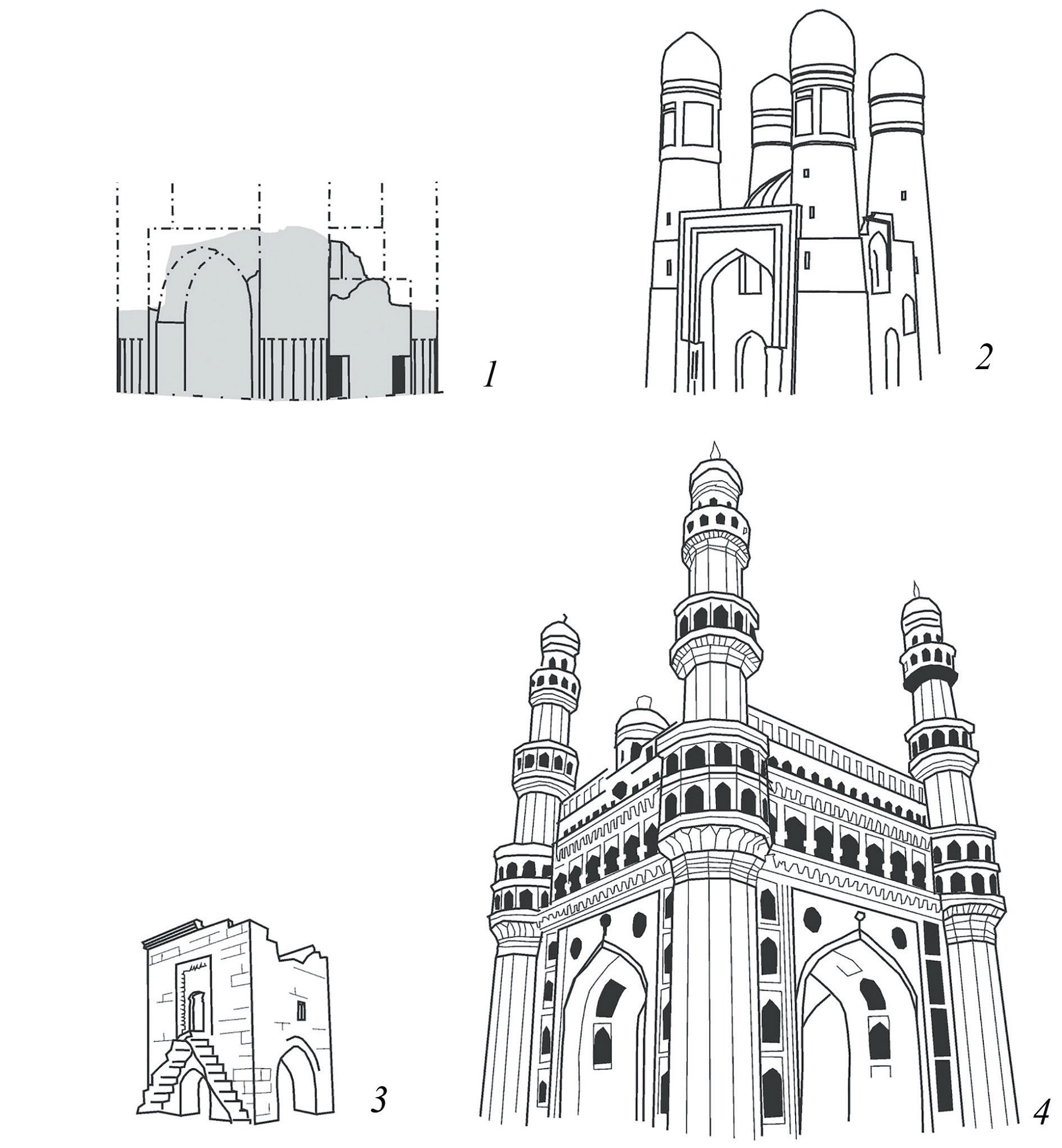

Сооружение, получившее название «Панчманор», раскопали в 2012 г., обмерили и описали в 2014 г. Подробное описание конструкций представлено в опубликованном отчете о раскопках (Якубов, 2016). Ю.Я. Якубов на основании монет, найденных в шурфе у северо-западной башни (Канишка III) и в нише центральной башни по южному фасаду (подражание китайской монете «кай юань тун бао»), предположил, что «башня существовала в кушанское время и является зороастрийской башней священного огня. Сооружение имеет 5 башенок и не находит прямых аналогий среди культовых памятников – зороастрийских храмов. К сожалению, верхняя часть башни не сохранилась, поэтому ритуал разведения огня восстановить не удается. … башня относится к раннему периоду зороастризма – времени, когда огонь разводился на вершине горы, на каменных алтарях под открытым небом» (Якубов, 2016. С. 151). В качестве аргументов в пользу такой интерпретации Панчманора он упоминает каменные алтари с башенками по углам, найденные в горах Пасаргады, башня Саманган в Афганистане, а также письменные источники (Якубов, 2016. С. 151, 152) (рис. 2).

В настоящей статье предлагается обоснование иной интерпретации Панчманора и его датировки. Монетные находки недостаточны для обоснования датировки объекта (Никитин, Смирнова, 2019). Помимо этого основанием для сомнений в интерпретации и датировке объекта, предложенной Ю.Я. Якубовым, стали сходство кладки, конструкции фундамента и размера кирпича Панчманора и однопортального мавзолея (Айванного дома), датированного нами второй половиной XIV–XV в. (Никитин, Смирнова, 2017). Следует отметить, что Панчманор не докопан, неизвестно, какие слои его подстилают, интерьеры также не исследованы.

Краткое описание объекта Панчманор. Здание размерами 12.2 х 12.2 м расположено на среднем блоке террас. До раскопок объект представлял собой большой холм, возвышающийся над поверхностью, состоявший из остатков его разрушенных конструкций (рис. 2). Раскопки велись траншеей до выявления стен, которые далее зачищались по внешней поверхности. Завалы в нижней части, как можно было видеть в 2014 г., состояли из земли, камней и битого кирпича.

Рис. 2. Объект Панчманор. Fig. 2. The structure of Panjmanor

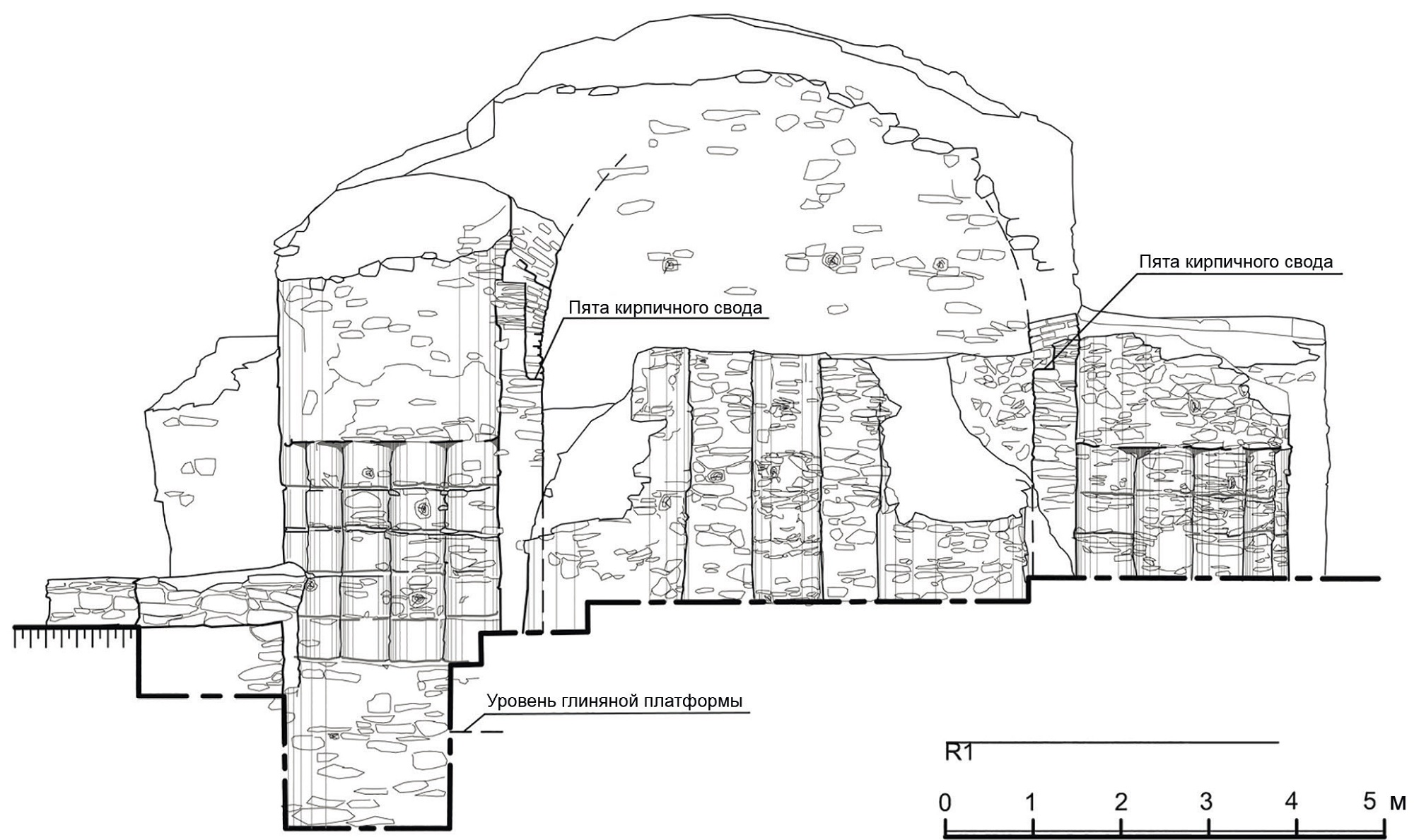

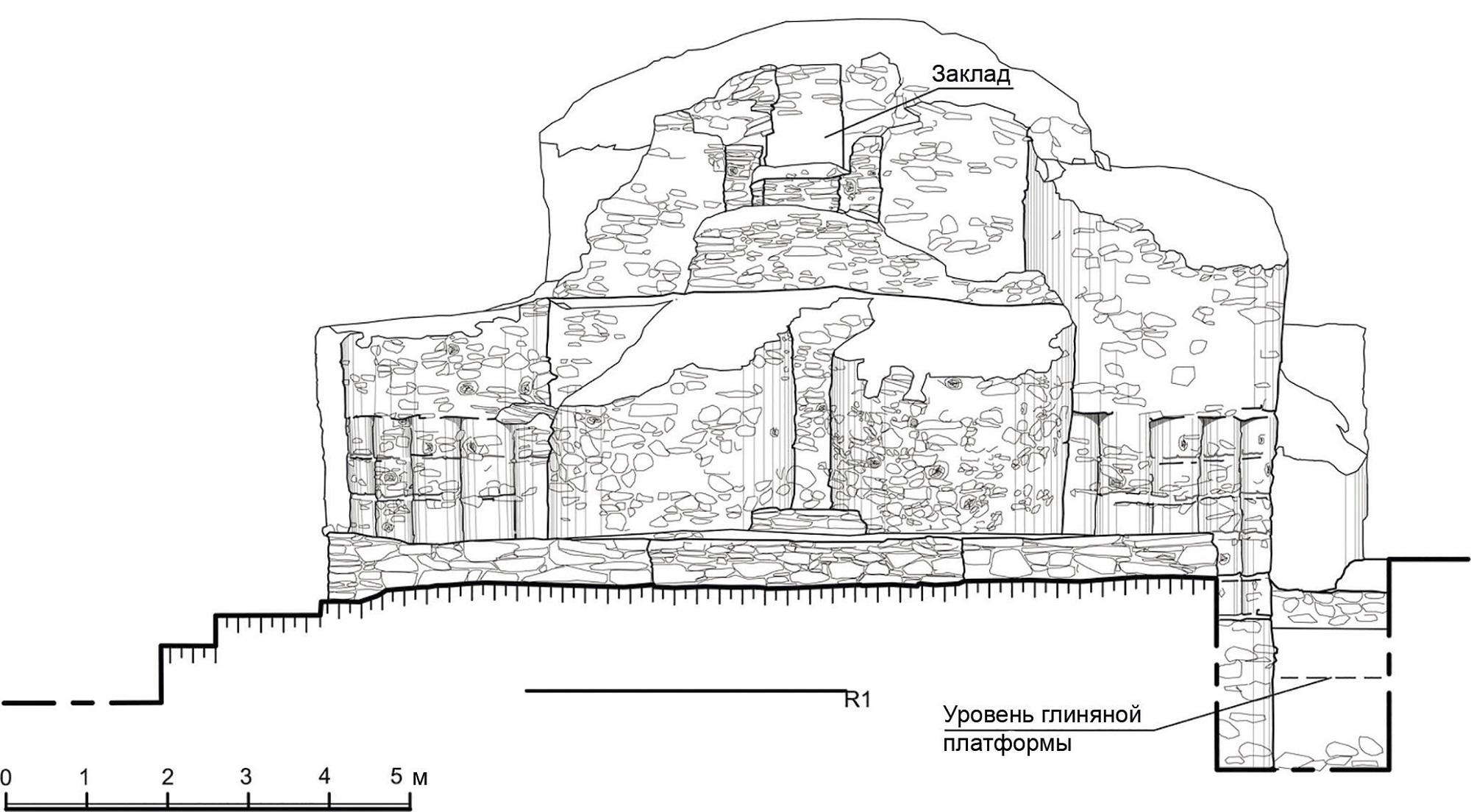

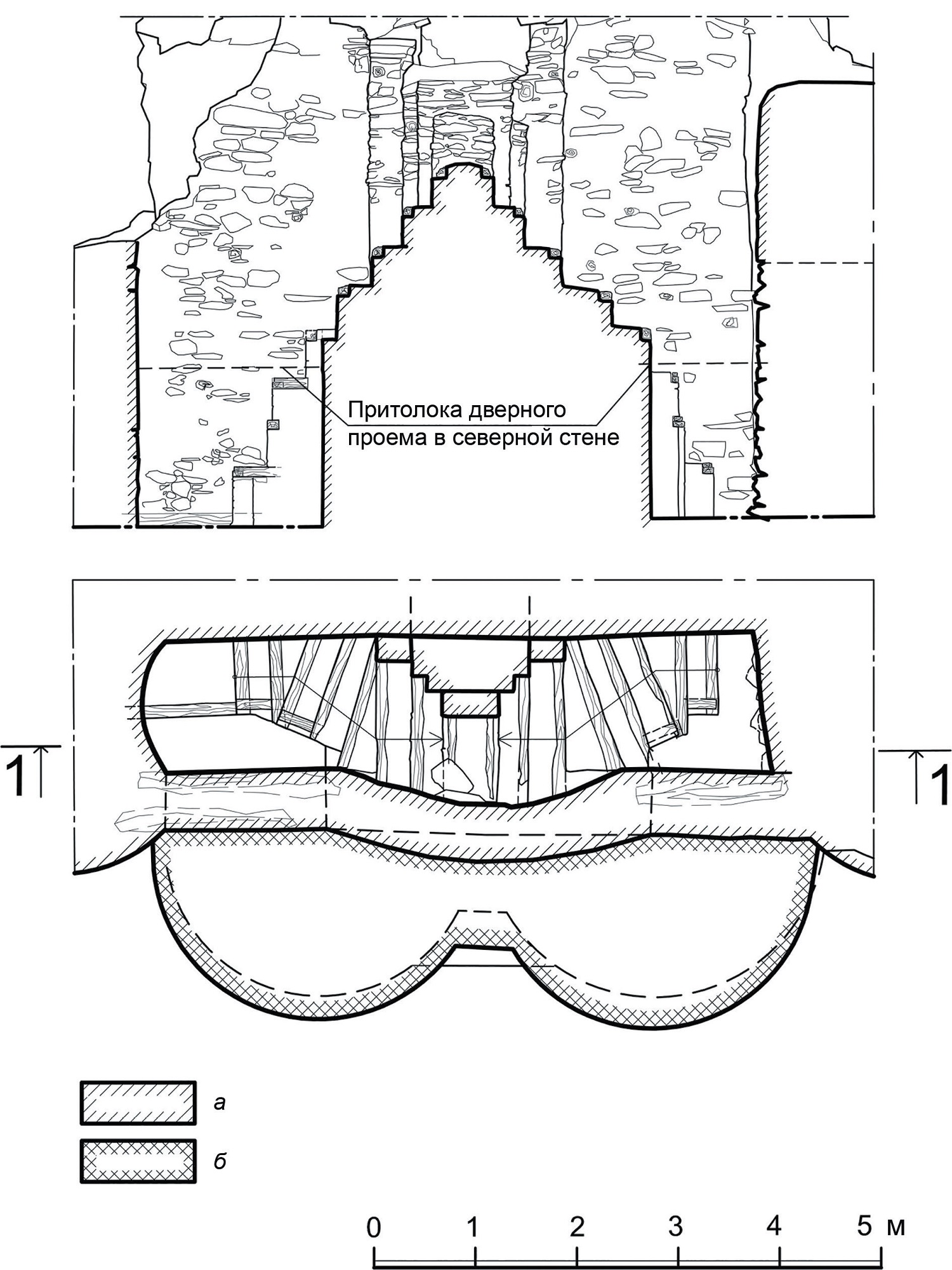

В строительстве Панчманора выявлено два периода (рис. 3). Первоначально это была квадратная в плане двухуровневая постройка с высокими арками с западного, южного и восточного фасадов, лестницей с двойным пролетом с северной стороны. По углам расположены четыре башни. Центральная часть размерами 6.7 х 6.7 м по второму уровню возвышается над лестницей на высоту почти 3 м. Внутри нее расположены лестница с северного фасада и некая заложенная конструкция (проход?) – с южного.

С северного и восточного фасадов объект расчистили по уровню суф-террас, рядом с северо-западной угловой башней заложили шурф для выявления основания постройки и ее фундамента. До основания фундамента в шурфе дойти не удалось из-за завала камней, но по разрезу понятно, что оно было укреплено камнями, а сверху на них была положена глиняная платформа высотой 1 м. Стены выложены из камня вулканического происхождения с крупными деревянными балками, а архитектурные детали – гофры, связки по фасадам, углы, боковые грани арок и т.п. – сделаны из плиток сланца. Общая высота Панчманора от завала камней до вершины сохранившейся части – 9.8 м.

Судя по следам разрушения и размещению лестницы с внешней стороны фасада, можно предположить, что нижняя часть Панчманора была монолитной – помещение находилось только наверху в центральной башне. Однако более чем возможно, что в нижней части объекта тоже было помещение.

Во втором строительном периоде по неизвестным причинам лестничную клетку с севера, лестницу внутри помещения в верхней части Панчманора и возможное помещение в нижней заложили камнями; высокие арочные айваны были частично закрыты массивными конструкциями с пилонами различной ширины так, что под сводами арок остались невысокие айванчики; проходы на лестницу закрыли двумя широкими пилонами, внизу с северного, восточного и южного фасадов пристроили небольшие суфы-террасы. Заклады второго строительного периода сохранили здание, но не позволяли использовать его внутренние помещения (рис. 3–5).

Рис. 3. План объекта Панчманор. Fig. 3. A plan view of the structure of Panjmanor

Судя по высоте айванов, окружающих Панчманор, от уровня завала камней в основании, заклады одновременны террасам вокруг объекта, винодавильне и, возможно, террасному комплексу, который Ю.Я. Якубов условно назвал «храмом воды» (Якубов, 2016. С.152–154).

В своем нынешнем состоянии объект выглядит как пятибашенная конструкция: над нижним уровнем возвышаются центральная часть в виде четырехугольной башни, почти на такую же высоту сохранилась северо-западная угловая башня-колонна, а остальные сохранились не выше нижнего уровня, за что объект и получил название «Панчманор» (Пять башен). Однако на самом деле это двухуровневый объект из четырех башен.

Метод, предлагаемый для датировки Панчманора в Дарвазе. Для обоснования датировки выделены следующие признаки: строительные материалы и кладка стен; планировка здания; расположение лестницы и ее конструкция; двухуровневая конструкция зданий; гофры, украшающие боковые башни-колонны; композиция фасада. По самому позднему признаку дана датировка объекта. Кроме этого сделана попытка выстроить небольшой типологический ряд, включающий исследуемый объект в некоторый архитектурный контекст.

В качестве строительных материалов Панчманора служили камень и жженый кирпич. Камень характерен для построек в горных областях Средней Азии. Однако, по мнению С. Хмельницкого, купола, своды и арки из камня не возводили (Хмельницкий, 1992. С. 39). Тем не менее в каменном сооружении Таш-Рабат в Центральном Тянь-Шане и арки, и купола выполнены из грубо обработанного сланцевого камня. Памятник датируется либо XV, либо X–XI вв. (Перегудова, 1989).

Рис. 4. Западный фасад Панчманора. Fig. 4. The western facade of the Panjmanor structure

Каменная кладка конструкций городища Калаи Кухна (Карон) не одинаковая. Постройки, которые мы предположительно относим к более раннему времени, сделаны из очень крупных каменных плит (входные башни, восточная стена). Террасы, Айванный дом (мавзолей), Панчманор выполнены из камня вулканического происхождения, с конструктивными деталями из сланца. Стены очень толстые, укреплены толстыми деревянными балками. Одинаковым способом укреплены фундаменты мавзолея и Панчманора (см. выше). Дворец и Красный зал сооружены из более мелкого, чем у мавзолеев, камня, с большим использованием сланца в основной кладке, а не только в конструктивных частях. Стены здесь тоньше, без деревянных балок.

Жженый кирпич сохранился на объекте лишь в остатках конструкций арок. Судя по завалу, который еще убирали в 2014 г., возможно жженый кирпич использовался не только в арках, но и в других частях Панчманора. По размеру кирпич сходен с кирпичом однопортального мавзолея (Айванного дома) – 27 х 27 х 6 и 27 х 13 х 6 см (Никитин, Смирнова, 2017. С. 95). Размер кирпича отличен от кирпичей, использованных при постройке дворца, – 30 х 30 х 6 и 30 х 15 х 6 см. Жженый кирпич известен с III–II вв. до н.э., но получает широкое распространение с VII–VIII, а к XI–XII вв. из него строят почти все монументальные постройки (Засыпкин, 1948. С. 14; Хмельницкий, 1992. С. 37–39; 1996. С. 47, 48). Г.А. Пугаченкова отмечает, что для тимуридского времени характерны размеры квадратного кирпича – 24–28 х 4–6 см (Пугаченкова, 1976. С. 13).

Планировка здания. Основные характеристики планировки: центрическая, однокамерная в плане, двухуровневая в разрезе, со встроенными в конструкцию здания колоннами/башнями.

Центральное расположение Панчманора на городище, конструкция и размеры указывают на его особое, скорее всего культовое назначение – мечеть или мавзолей. Однокамерный и одноуровневый киоск в качестве мечети или мавзолея – один из самых ранних типов мусульманской культовой постройки (Пугаченкова, 1958. С. 274; Grabar, 1966. Р. 40; Маньковская, 1980. С. 103; Хмельницкий, 1992. С. 120; Зиливинская, 2014. С. 148–156). В поисках аналогии Панчманору первым приходит на ум мавзолей Исмаила Самони в Бухаре (X в.) – однокамерная центрическая купольная конструкция, украшенная по бокам четырьмя колонками (Булатов, 1988. С. 97–105). Тем не менее он не может служить аналогией, так как мавзолей одноуровневый, а угловые колонки – не конструктивный, а декоративный элемент.

Рис. 5. Северный фасад Панчманора. Fig. 5. The northern facade of the Panjmanor structure

Пытаясь определить функцию мавзолея (Айванного дома), исследованного на городище, мы обнаружили, что для Средней Азии XI–XV вв. не характерны двухуровневые мавзолеи, где стены подземной камеры конструктивно связаны с верхним уровнем, и нашли ему аналогии среди архитектуры золотоордынского времени на Кавказе и в Крыму. Однако обычно нижний уровень мавзолеев либо полуподземный, либо полностью находится под землей (Никитин, Смирнова, 2017).

Не характерны для Средней Азии и двухуровневые мечети. Ни Л.Ю. Маньковская, ни М.С. Булатов, ни С. Хмельницкий в своих работах, посвященных типологии среднеазиатской архитектуры, не описывают двухуровневые мечети. Нет таковых и в публикации Э.Д. Зиливинской типологии золотоордынских памятников.

Однокамерную в плане, двухуровневую в разрезе мечеть можно увидеть в караван-сараях XIII в. Султан-хана, Палаз-хана, Азыкара и Исхакли-хана в Центральной Анатолии (Бородина, 1969. С. 434–436; Якобсон, 1983. С. 128) и Агзыкара (Kuran, 1971. P. 237, 238). Мечеть в Агзыкара размерами 6.8 х 6.8 м (Kuran, 1971. P. 238), а мечеть в Султан-хана – 8 х 8 м (Якобсон, 1983. С. 128). Они квадратные в плане, кубические двухуровневые постройки без купола. Помещение второго уровня расположено на четырех арках нижнего. На второй этаж ведет двухпролетная консольная лестница (рис. 6, 1).

Двухпролетная конструкция лестницы – одна из отличительных черт Панчманора (рис. 7). Лестница закрыта с внешней стороны стенкой с двумя проходами и расположена в северной части, где из-за нее фасад отличается от остальных. У лестницы есть разворот, ведущий к проходам. Аналогию внешнему расположению лестницы мы находим у сельджукских мечетей в Анатолии с их консольными лестницами.

Рис. 6. 1 – реконструкция объекта Панчманор по первому периоду; 2 – Чор-минор, Бухара (до конца XVII (?) в.); 3 – Акзы-кара, Анатолия (XIII в.); 4 – Чар-минар, Гайдерабад (1591 г.). Fig. 6. 1 – a reconstruction of the Panjmanor structure for the first period; 2 – Chor-minor, Bukhara (until the late 17th (?) century); 3 – Akzy Kara, Anatolia (the 13th century); 4 – Char Minar, Hyderabad (1591)

Аналогию сельджукским мечетям XIII в. можно увидеть в мечети-триумфальной арке Чар-минар в Гайдерабаде, Индия, с которыми его объединяют двухуровневая конструкция, выполненная в виде аркады композиция нижнего уровня и отсутствие купола (рис. 6, 2). Правда, гайдерабадский памятник значительно крупнее анатолийских. Его размеры –30 х 30 м (анатолийских 20 х 20 м). Высота минаретов – 56 м (анатолийских 48 м). В научной литературе размеры памятника различаются. Нижний уровень выполнен в виде стрельчатой аркады, купол у постройки отсутствует. Здание датировано 1591 г. (Короцкая, 1971. С. 105; Hambly, Hutton, 2004).

Рис. 7. Лестница объекта Панчманор. Условные обозначения строительных периодов: а – первый; б – второй. Fig. 7. The staircase of the Panchmanor structure

Считается, что Чар-минар в Гайдерабаде вдохновил строителей Чор-минора в Бухаре (Hyderabad Golconda Fort…, 2010). По планировке и конструкции бухарский Чор-минор (рис. 6, 4) видится ближайшей аналогией Панчманору, хотя он не центрический, а продольно-осевой в плане. Датировка Чор-минора и его назначение вызывают ряд вопросов.

Чор-минор в Бухаре – это двухэтажная купольная постройка с четырьмя угловыми башнями, увенчанными куполами, покрытыми синей изразцовой облицовкой. Нижний этаж решен как шестигранный вестибюль, на втором этаже, в котором помещалась библиотека, расположена комната с плоским куполом в кольце несложных сталактитов (Воронина, 1969. С. 334). В плане Чор-минор – прямоугольная постройка размерами около 11 х 10 м. Входы в нижнее помещение находятся с четырех сторон. Северная и южная стороны здания оформлены порталами. На западной и восточной сторонах помещены по два окна: одно большое, типа лоджии на уровне второго этажа, а второе сбоку, ближе к башне, на уровне между этажами – выше прохода и ниже лоджии. Такое расположение окон может быть характерно для лестничных клеток, хотя в настоящее время лестница на второй этаж Чор-минора находится в одной из башен (Архив РИА Новости. Фото № 869840, 101445).

Функционально бухарский Чор-минор считается входной конструкцией в медресе Халифи Ниязкули – «дарвозахона» (Альмеев, 2011). Весь комплекс медресе состоял из двора, окруженного худжрами, входа Чор-минор и каркасной мечети в юго-западном углу (Воронина, 1969. С. 334). Н.В. Ханыков упоминает не только «медресе Имами Халифя нияз Кули» (1843. С. 87), но и «мечеть Имами Халифя ниаз Кули, находящуюся между воротами Мазар и Кауаля, отличающуюся четырьмя куполами покрытыми синим изразцом» (Ханыков, 1843. С. 85). Видимо, он имел в виду Чор-минор, так как каркасная мечеть медресе была с плоскими перекрытиями (Крюков, Лукинская, 1972. С. 196).

Ввиду поздней датировки по надписи Чор-минор включают в группу памятников XIX в. Б.В. Веймарн приводит Чор-минор как единственный достойный внимания образец «оригинального замысла» в архитектуре Бухары XVIII–XIX вв., называя остальные памятники этого времени «мало интересными в отношении архитектурной формы и декоративной отделки» (Веймарн, 1940. С. 115, 116).

Комплекс медресе датируется 1807 г. (Воронина, 1969. С. 333, 334). Датировка дана по надписи, расположенной в интерьере помещения первого этажа Чор-минора, – «четверостишие, принадлежащее бухарскому поэту XIX в. Беморий: «Пусть сюда проложат дорогу (паломники) его (т.е. Нияз-кули. – Альмеев) щедростью было построено это благочестивое здание. И было это в тысяча двести двадцать втором году» (1807–1808 гг.)» (Альмеев, 2011).

О.А. Сухарева, исследуя вакфные документы Бухары, высказала предположение, что медресе, наверное, следует датировать более ранним временем, так как по названию медресе Халифа Ниязкули локализуется квартал, упомянутый в документах конца XVII в. (Сухарева, 1976. С. 305). Из публикации не совсем ясно, по какому из двух названий медресе определен квартал – Чор-минор или Халифа Ниязкули.

А. фон Кюгельген, работавшая с документами и источниками, связанными с биографией Ниязкули, на основании акта регистрации вакфа, датированного шаввалом 1222/декабрем 1807 г., считает эту дату временем основания вакфа, устанавливающего размер содержания всего комплекса, обслуживающего персонала и студентов, а не датой строительства медресе. А. фон Кюгельген, по-видимому, не видела текста, который упомянула О.А. Сухарева, и, сомневаясь в более ранней датировке медресе Халифа Ниязкули, предположенной О.А. Сухаревой, пишет, что «если бы подобного рода Мадраса имелась на момент, когда Нийязкули начал строительство, он бы не обошел его молчанием», хотя упоминает, что в акте регистрации упомянуто четырехбашенное здание (Кюгельген, 2001. С. 313). К сожалению, обе исследовательницы не привели текстов документов.

Судя по старым фотографиям, изначально Чор-минор был самостоятельной постройкой. Худжры медресе были пристроены позже самого Чор-минора, так как следов того, что стены худжр были сделаны вперевязку со стенами здания, нет; кроме того, худжры примыкали к части стен Чор-минора, где располагалось заложенное межэтажное окно. В итоге можно предположить, что входная часть медресе Халифи Ниязкули была самостоятельной постройкой и существовала несколько раньше, чем возведен весь комплекс учебного заведения.

Таким образом, дата Чор-минора в настоящее время вызывает сомнения. Он может служить аналогией Панчманору, но не позволяет нам датировать и определить его назначение.

Панчманор в Дарвазе (Таджикистан), Чор-минор в Бухаре (Узбекистан), Чар-минар в Гайдерабаде (Индия), а также мечети в караван-сараях Каппадокии в Турции, по-видимому, составляют группу памятников, воплощающих сходную архитектурную идею. Все здания квадратной или почти квадратной планировки и кубической формы с двумя этажами. В Бухаре, Дарвазе и Гайдерабаде в конструкцию включены четыре башни. Самое раннее (XIII в.) и самое позднее (конец XVI в.) из датированных зданий объединены арочным первым этажом (рис. 6).

Характерный декор башен Панчманора также обращает на себя внимание. Их сохранившиеся части разделены по высоте на три уровня, средний из которых оформлен в виде гофр. Сам прием «гофрировки» известен в Средней Азии с домусульманского времени, а в Хорезме и Бактрии его относят ко II–I вв. до н.э. В V–VIII вв. этот прием широко использовался для оформления фасадов крепостей и замков, а затем и интерьеров помещений (Пенджикент). В X–XII вв. гофры становятся украшением гражданских зданий, мавзолеев и минаретов в Средней Азии, Иране, Малой Азии, Кавказа и Индии (Хмельницкий, 2000. С. 36, 37). Изначально гофры выполняли конструктивную функцию, но в мусульманское время в исполнении из жженого они становятся исключительно декоративным приемом. Гофры бывают двух типов – круглые и двугранные. В Средней Азии примером может служить минарет в Джаркургане, 1108/1109 г.; в Иране – мавзолей в Бестаме, мавзолей Радкан, XIII в.; в Малой Азии – минарет Йивли, начало XIII в., Анталья; на Кавказе – мавзолей в с. Карабаглар (Азербайджан), первая половина XIV в.

В каменной кладке, по мнению А.С. Бретаницкого, гофрировка не получила распространение. В качестве единственного образца каменных гофр исследователь приводит минарет мечети Кутуб-ад-дина в Дели, конец 1199–1236 г. (Бретаницкий, 1966. С. 322). В нижней части Кутуб-минара круглые и двугранные гофры чередуются, в верхних частях расположены только круглые гофры. Другой гофрированный объект в Индии – это недостроенный минарет Ала-и-минар (XIII–XIV вв.).

В Индии гофры известны на башнях/минаретах, украшающих порталы мечетей-усыпальниц Кутуб-шах (1446 г.), Сиди-Башир (1452 г.), Мийя Хан Чисти (1465 г.) (рис. 8), Ахут-биби (1469 г.), на минаретах мечети Сайад Усман (1460 г.), рани Рупамати (1430–1440 гг.) в Ахмедабаде, Гуджарат (Hope et al., 1866. Pl. 54, 63, 64, 67–70, 82); на колоннах порталов мечети Кевда/Кевада (XV в.) и на полуколоннах, оформляющих стены комплекса мечети Джама в Чампанере (1523 г.), Гуджарат. В приведенных примерах из Индии колонны и полуколонны орнаментом членятся вертикально на три и более части. Объективности ради стоит отметить, что в этих зданиях видят взаимовлияние мусульманской архитектуры и местных индийских камнерезных традиций (Hope et al., 1866. P. 90), поэтому, вероятно, не всегда декоративное оформление можно называть «гофрами» в том смысле, в котором это слово используют, говоря об архитектуре Средней Азии.

И последний признак, который был рассмотрен для подтверждения альтернативной датировки Панчманора, – композиция фасада. Композиция фасада и композиция портала для исследуемого объекта суть одно и то же благодаря его планировке и конструкции. Ее отличают большие по диаметру (толстые) башни, вплотную приставленные к арке портала, собственно высокая, нижнего уровня, арка портала и глубокие айваны. Фасад/портал бухарского Чор-минора, в котором мы видим ближайший аналог Панчманору, оформлен не только башнями и глубоким айваном, но и пештаком. У Панчманора фиксируется айван, заложенный во втором строительном периоде, но был ли здесь пештак, определить не удалось.

Рассмотренные выше характерные признаки показывают, что аналогии композиции фасада Панчманора следует искать среди памятников тимуридского времени. Г.А. Пугаченкова выделяет следующие фазы развития архитектурного стиля этого периода. Первую фазу отличают мощь, монументальность, громадность, роскошь, которые можно увидеть и в изучаемом объекте. Вторую фазу – с начала и до середины XV в. – характеризуют гармония целого и деталей, равновесие объемных и пространственных форм, завершенность пропорций, точная мера найденных орнаментальных и цветовых построений. Третья фаза отличается утратой монументальности, некоторой камерностью воплощения архитектурных идей, вычурностью объемных сочленений и рафинированностью декора (Пугаченкова, 1976. С. 102, 103).

Рис. 8. Мийа Хан Чисти, Ахмедабад, Гуджарат, Индия (по: Hope et al., 1866. Pl. 67). Fig. 8. Miya Khan Chishti, Ahmedabad, Gujarat, India (after: Hope et al., 1866. Pl. 67)

Генезис айвана не имел на Востоке единого источника возникновения, но для тимуридского времени айван – это род возвышенного прямоугольника со стрельчатым сводом, иногда фланкированный на углах башнями или минаретами. Башни-минареты в это же время в Центральной Азии могли иметь практическое назначение, а могли быть лишь формообразующим элементом. В это период башенные формы имеют вид круглого утончающегося кверху ствола. Они оформляют крепостные ворота и несут оборонительную функцию, а также украшают порталы мечетей, мавзолеев, дворцов (Пугаченкова, 1976. С. 25, 26, 32).

Тем не менее в Средней Азии и на Ближнем Востоке не удалось найти аналогий композиции фасада/портала, которые подходили бы так же, как фасад Чор-минора в Бухаре.

Портал Ак-Сарай в Шахрисябзе (1380 г.), Узбекистан, отличается характерной массивностью и монументальностью сходной композиции – высокая арка портала с глубоким айваном оформлена пештаком и башнями/пилонами, вплотную приставленными к нему, однако пропорции чуть другие (полуколонны уже, отставлены значительно дальше от арки портала) (Булатов, 1988. С. 164–166).

Мечеть-усыпальница Гоухар-Шад в Мешхеде (Иран), заложенная в 1405/1406 г., с глубоким айваном и аркой, оформлена пештаком и минаретами, вплотную приставленными к нему. Однако минареты несколько меньшей толщины, более изящные и не такие массивные (Пугаченкова, 1976. С. 53), как у Панчманора.

Аналогией могли бы послужить порталы соборной мечети Биби-ханым (1399–1404 гг.) в Самарканде, Узбекистан (Булатов, 1988. С. 167–176). Арки портала не окружает прямоугольная рама пештака, они массивные, хотя пропорционально более узкие; башни расположены чуть дальше от арки. На одном из порталов они визуально отделены от нее вертикальным декоративным рядом мозаичных ниш. Все это не позволяет рассматривать Биби-ханым в качестве аналогии.

Тонкие, сугубо декоративные витые колонны украшают портал мечети Ходжа-Абу-Насра Парса в Балхе (70-е годы XV в.), Афганистан (Пугаченкова, 1976. С. 59), что отражает композиционную идею Панчманора, но не позволяет видеть в оформлении портала аналогию ввиду отсутствия характерной массивности, присущей Панчманору, а также Чор-минору в Бухаре.

Перечисленные выше мечети первой половины–середины XV в. и некоторые другие (например, в Ахмедабаде, Индия), более подходят в качестве аналогии. Они отличаются массивностью и монументальностью в целом, а в частности их характеризует высокая, почти на всю высоту здания, арка портала с вплотную приставленными башнями/минаретами (Hope et al., 1866. Pl. 54, 63, 64, 67–70, 82; Burton-Page, 2008. P. 16). У ряда мечетей башни значительно возвышаются над порталом, а у других их высота равна высоте портала. Такое оформление входа в мечети было характерно для раннего этапа Гуджаратского султаната в Западной Индии (1407–1573 гг.). В поздний его период фасады украшали массивными псевдоколоннами в северном и южном углах здания далеко от арки входа и портала в целом (Burton-Page, 2008. P. 52, 53). Айвана и дверей нет, арка ведет в помещение, интерьер которого оформлен колоннами (рис. 8).

Опираясь на приведенные аналогии, можно предположить, что функционально Панчманор, по-видимому, был мечетью. Заклады второго строительного периода были направлены на сохранение здания, несмотря на невозможность использовать его помещения. Вероятно, оно было не просто мечетью, а мечетью-усыпальницей. В период правления Тимура и Тимуридов были широко распространены поминальные мечети при могилах шейхов, а также при династических усыпальницах (Пугаченкова, 1976. С. 53–61).

Таким образом, можно сказать, что архитектурный объект Панчманор на городище Калаи Кухна не является памятником кушанского времени. В свете приведенных аналогий правильнее было бы назвать его «Чор-минор в Дарвазе» и рассматривать как особый тип мусульманской мечети и мечеть-усыпальницу. Предполагаемую дату исследуемого объекта по первому строительному периоду можно отнести к тимуридскому времени – концу XIV–XV в., что подтверждается не только сходными с соседним мавзолеем техническими особенностями строительства, но характерной композицией фасада.

References

- 1. Mahmud bin Wali Bahr al-asrar fi manaqib al-akhyar. Materialy po istorii kazakhskikh khanstv XV–XVIII vekov. (Izvlecheniya iz persidskikh i tyurkskikh sochineniy) [Materials on the history of the Kazakh khanates of the 15th–18th centuries. (Excerpts from Persian and Turkic writings)]. Alma-Ata: Nauka, 1969, pp. 320–368. (In Russ.)

- 2. Al’meyev R., 2011. The founder of the Chor-Minor architectural complex in Bukhara, Niyaz Kuli al-Turkmani (Electronic resource). Islam v sodruzhestve nezavisimykh gosudarstv [Islam in the Commonwealth of Independent States], 3 (4). URL: http://www.idmedina.ru/books/islamic/?3141. (In Russ.)

- 3. Bartol’d V.V., 1963. Tajiks. Bartol’d V.V. Sochineniya [Works], vol. II, part 1. Moscow: Vost. literatura, pp. 451–473. (In Russ.)

- 4. Biblioteka izobrazheniy «RIA Novosti» (Elektronnyy resurs) [Image library “RIA Novosti” (Electronic source)]. URL: http://visualrian.ru/.

- 5. Borodina I.F., 1969. Turkish architecture of the 13th–19th centuries. Vseobshchaya istoriya arkhitektury [Universal history of architecture], 8. Arkhitektura stran Sredizemnomor’ya, Afriki i Azii [Architecture of the Mediterranean, Africa and Asia]. Yu.S. Yaralov, ed. Moscow: Stroyizdat, pp. 427–476. (In Russ.)

- 6. Bretanitskiy A.S., 1966. Zodchestvo Azerbaydzhana XII–XV vv. [Architecture of Azerbaijan of the 12th–15th centuries]. Moscow: Nauka. 558 p.

- 7. Bubnova M.A., 1997. Gorno-Badakhshanskaya avtonomnaya oblast’. Zapadnyy Pamir (pamyatniki II tys. do n.e. – XIX v.) [Gorno-Badakhshan Autonomous Region. The Western Pamir (sites of the 2nd millennium BC – the 19th century)]. Dushanbe: Donich. 284 p. (Arkheologicheskaya karta Tadzhikistana).

- 8. Bulatov M.S., 1988. Geometricheskaya garmonizatsiya v arkhitekture Sredney Azii XI–XV vv. (istoriko-teoreticheskoye issledovaniye) [Geometric harmonization in the architecture of Central Asia of the 11th–15th centuries (historical and theoretical study)]. Moscow: Nauka. 360 p.

- 9. Burton-Page J., 2008. Indian Islamic Architecture. Leiden; Boston: Brill. 194 p., 63 p. pl.

- 10. Grabar O., 1966. The Earliest Islamic Commemorative Structures, Notes and Documents. Ars Orientalis, 6, pp. 7–46.

- 11. Hambly G., Hutton D., 2004. Hyderabad (Electronic resource). Encyclopedia Iranica, vol. XII, iss. 6. London, pp. 592–596. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/hyderabad.

- 12. Hope Th.C., Fergusson J., Biggs Th., 1866. Architecture at Ahmedabad, the capital of Goozerat. London: J. Murray. 100 p.

- 13. Hyderabad Golconda Fort, Qutb Shahi Tombs, Charminar (Electronic resource). UNESCO. URL: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5573/ (дата обращения: 24.02.2020).

- 14. Kamaliddinov Sh., 1996. Istoricheskaya geografiya Yuzhnogo Sogda i Tokharistana po araboyazychnym istochnikam IX–nachala XIII v. [The historical geography of South Sogdiana and Tokharistan according to Arabic sources of the 9th– early 13th century]. Tashkent: Uzbekiston. 422 p.

- 15. Khanykov N.V., 1843. Opisaniye Bukharskogo khanstva [Description of the Bukhara Khanate]. St. Petersburg. 282 p.

- 16. Khmel’nitskiy S., 1992. Mezhdu arabami i tyurkami. Ranneislamskaya arkhitektura Sredney Azii [Between Arabs and Turks. Early Islamic architecture of Central Asia]. Berlin; Riga. 340 p.

- 17. Khmel’nitskiy S., 1996. Mezhdu samanidami i mongolami. Arkhitektura Sredney Azii XI–XIII vv. [Between the Samanids and the Mongols. Architecture of Central Asia of the 11th–13th centuries], I. Berlin; Riga. 333 p.

- 18. Khmel’nitskiy S., 2000. Mezhdu kushanami i arabami [Between the Kushans and Arabs]. Berlin; Riga. 290 p.

- 19. Korotskaya A.A., 1971. Architecture of India. Vseobshchaya istoriya arkhitektury [Universal history of architecture], 9. Arkhitektura vostochnoy i yugo-vostochnoy Azii do serediny XIX v. [Architecture of East and Southeast Asia until the mid-19th century]. Moscow; Leningrad: Stroyizdat, pp. 15–131. (In Russ.)

- 20. Kryukov K.S., Lukinskaya N.M., 1972. Guzar mosques of Bukhara. Arkhitekturnoye naslediye [Architectural heritage], 19. Moscow; Leningrad, pp. 192–202. (In Russ.)

- 21. Kuran Aptullah, 1971. Thirteenth and Fourteenth Century Mosques in Turkey. Archaeology, vol. 24, no. 3, pp. 234–254.

- 22. Kyugel’gen A. fon, 2001. The flourishing of Naqshbandiyah-Mujaddidiyah in Middle Transoxan from the 18th to the early 20th century: the experience of a detective investigation. Sufizm v Tsentral’noy Azii (zarubezhnyye issledovaniya) [Sufism in Central Asia (foreign studies)]. St. Petersburg, pp. 275–330. (In Russ.)

- 23. Man’kovskaya L.Yu., 1980. Tipologicheskiye osnovy zodchestva Sredney Azii (IX–nachalo XX v.) [Typological foundations of Central Asian architecture (the 9th– early 20th centuries)]. Tashkent: Fan. 183 p.

- 24. Nikitin A.B., Smirnova L.O., 2017. A rare case of Muslim architecture in Darvaz. Problemy arkheologii i istorii Tadzhikistana [Issues of archaeology and history of Tajikistan]. Dushanbe: Donish, pp. 94–102. (In Russ.)

- 25. Nikitin A.B., Smirnova L.O., 2019. Numismatic finds from the Qalai Kuhna (Karron) fortified settlement and the problem of dating of preserved architectural structures. KSIA [Brief Communications of the Institute of Archaeology], 255, pp. 359–366. (In Russ.)

- 26. Peregudova S.Ya., 1989. Tash-Rabat [Tash-Rabat]. Frunze: Ilim. 65 p.

- 27. Pugachenkova G.A., 1958. Puti razvitiya arkhitektury Yuzhnogo Turkmenistana pory razvitiya rabovladeniya i feodalizma [Ways of developing the architecture of southern Turkmenistan during the periods of slavery and feudalism]. Moscow: AN SSSR. 492 p.

- 28. Pugachenkova G.A., 1976. Zodchestvo Tsentral’noy Azii XV v. [Architecture of Central Asia of the 15th century]. Tashkent. 115 p.

- 29. Sukhareva O.A., 1976. Kvartal’naya obshchina pozdnefeodal’nogo goroda Bukhary (v svyazi s istoriyey kvartalov) [The town block community of the late feudal Bukhara (regarding the history of town blocks)]. Moscow: Nauka. 365 p.

- 30. Veymarn B.V., 1940. Iskusstvo Sredney Azii [The art of Central Asia]. Moscow; Leningrad: Iskusstvo. 192 p.

- 31. Voronina V.L., 1969. Architecture of Central Asia of the 18th–19th centuries. Vseobshchaya istoriya arkhitektury [Universal history of architecture], 8. Arkhitektura stran Sredizemnomor’ya, Afriki i Azii [Architecture of the Mediterranean, Africa and Asia]. Yu.S. Yaralov, ed. Moscow: Stroyizdat, pp. 331–346. (In Russ.)

- 32. Yakobson A.L., 1983. Seljuk echoes of the Armenian medieval architecture. Istoriko-filologicheskiy zhurnal [Historical and philological Journal], 4, pp. 126–130. (In Russ.)

- 33. Yakubov Yu., Smirnova L., Nikitin A., 2017. Results of the activities of the Darvaz archaeological detachment at the Qalai Kukhna (Karron) site in 2013. Arkheologicheskiye raboty v Tadzhikistane [Archaeological works in Tajikistan], XXXIX. Dushanbe, pp. 157–183. (In Russ.)

- 34. Yakubov Yu.Ya., 2016. The results of the activities of the Darvaz archaeological detachment at the Qalai Kukhna site in 2012. Arkheologicheskiye raboty v Tadzhikistane [Archaeological works in Tajikistan], XXXVIII. Dushanbe, pp. 145–181. (In Russ.)

- 35. Yakubov Yu.Ya., 2019. Archaeological works on the Karron fortified settlement in Darvaz in 2014. Arkheologicheskiye raboty v Tadzhikistane [Archaeological works in Tajikistan], XL. Dushanbe, pp. 290–302. (In Russ.)

- 36. Yakubov Yu.Ya., Momini A., Pilosaidi K., 2019. Results of the activities of the Darvaz archaeological detachment at the Qalai Kuhna (Karron) site in 2014. Arkheologicheskiye raboty v Tadzhikistane [Archaeological works in Tajikistan], XL. Dushanbe, pp. 280–285. (In Russ.)

- 37. Zasypkin B.N., 1948. Arkhitektura Sredney Azii [Central Asian architecture]. Moscow: Izd. Akad. arkhitektury. 160 p.

- 38. Zilivinskaya E.D., 2014. Arkhitektura Zolotoy Ordy [Golden Horde architecture], I. Kul’tovoye zodchestvo [Religious architecture]. Moscow; Kazan’: Otechestvo. 228 p.